海派书画大师吴昌硕先生的丹青翰墨常盖有这样一方闲章:“吴昌硕壬子岁以字行”。章上的“壬子岁”,正是1912年。这一年,吴昌硕正式定居上海。有学者认为这方闲章折射出卓越而敏感的大师面对历史转变所产生的心灵感应。

(1)1912年,吴昌硕面对怎样的历史转变?

(2)近代上海还有许多令人难忘、发人深省的“历史转变”。请根据下方3幅图的提示,写出那些“历史转变”,并扼要的表达你对这些历史转变的思考,文体不限。

相似题推荐

材料一 1853年9月,上海小刀会起义,响应太平天国革命。之后,海关工作停顿,外商拒绝关税。1854年,上海成立的英法美“关税管理委员会”控制了中国的对外贸易关税的征收。这是中国第一个由外国人管理的海关。1861年4月英国人赫德正式担任总税务司。这样,外籍税务司逐渐成了各地海关的实际管理者,华籍海关监督则完全被外籍税务司架空。辛亥革命前,海关税款的保管和支付,由中国政府委派的海关监督按清廷户部的指示办理。但袁世凯为总理大臣的清政府竟不惜进一步出卖海关权。1912年英国为首的“债权国家银行”决定把海关汇交给汇丰、德华、道胜三家银行,由税务司按期通知拨付有关各国。关税税款的收支保管权的被攫取,标志着中国海关主权的完全丧失。

——摘编自寇钰晶《中国三个时期的关税政策与对外贸易》

材料二 1987年以来在完善国内立法的同时,我国海关还不断出台政策规章,积极参与国际规则制定。经过多年不懈努力,中国海关参与国际规则制定的能力不断增强。由中国海关提出的“登机桥”“普洱茶”“三氯蔗糖”“油压或气压传动阀”“新能源汽车”“微生物油脂”“集成电路检测设备”等《协调制度》修订建议被采纳。近年来,我国不仅实现多次降低服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税,还积极推进和贸易伙伴之间的制度性合作建设,把签署自贸协定上升为对外开放的国家战略。截至2018年底,中国已对外签署自由贸易协定和区域贸易协定18个,中国给予最不发达国家的零关税待遇惠及42个国家。

——摘编自蔡岩红《70年从弱到强关税变迁见证对外贸易发展历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代中国海关主权丧失的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1987年以来中国海关政策的变化。

材料一 康熙二十三年(1684年),清政府开放海禁,上海以棉、布贸易为基础形成了内河航运、长江航运及沿海的北洋、南洋航运和国际航运等五条航线。十八世纪后,上海棉布又大量转销欧美,外国人称之为“南京布”。鸦片战争前夕,每年平均从广州出口海外的“南京布”就数达一百二十万匹……

——王守稼《明清时期上海地区资本主义萌芽及其历史命运》

材料二 上海附近的嘉定县,“往昔匹夫匹妇,五口之家,日织一匹,赢钱百文。自洋布盛行,土布日贱,仅得往日之半耳。”

——摘自郑师渠主编《中国近代史》

材料三 直到1895年为止,上海几乎仍旧是个纯粹经商的城市,因此人口从未超过50万,……尽管1843年至1895年间由于外国人创办的经商机构的结果,人口增加了一倍,但是如果跟1895年以后伴随着市内现代工业发展而造成的人口激增相比,那么早期的增长就显得微不足道了。

——【美】墨菲《现代中国的钥匙》

材料四 整个20世纪90年代,国内各地区的对外开放沿着两个主要方向展开:中国政府于1990年4月作出了开发开放上海浦东的战略决策。1993年,国务院又决定对芜湖、九江、武汉、岳阳、重庆五市也实行沿海开放城市政策。这样,长江流域的产业密集带,在浦东这一龙头的带动下,有可能迅速腾飞。1993年, 国务院还决定开放合肥、南昌、长沙、太原、西安等11个省会城市,同时又把沿边省份的4个省会城市哈尔滨、长春、呼和浩特和石家庄作为开放城市,享受沿海开放城市的优惠政策。到20世纪90年代初期,中国初步形成了独具特色的对外开放格局。

——整理自吴敬琏《当代中国经济改革教程》等

请回答:

(1)据材料一,概括鸦片战争前,上海地区得以经济发达的原因。

(2)据材料二和材料三,概括上海地区的经济现象。结合所学知识,分析这些经济现象出现的原因。

(3)据材料四,概括20世纪90年代我国对外开放的两个方向。结合所学知识,指出到20世纪90年代初期,我国初步形成对外开放格局的特点。

材料一 美国之“新”——罗斯福新政

1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

材料二 苏俄之“新”——新经济政策

1921年10月14日,列宁在《十月革命四周年》中说:建设社会主义“不能直接凭热情,而要靠个人利益,靠同个人利益的结合,靠经济核算,在这个小农国家里先建立起牢固的桥梁。”

材料三 中国之“新”——现代化建设新时期

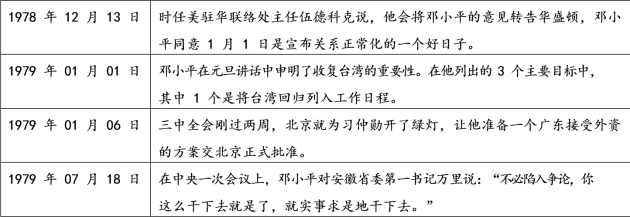

——依据(美)傅高义著的《邓小平时代》改编

(1)根据材料一,概括罗斯福新政在农业方面的主要措施。结合所学指出该措施的作用。

(2)材料二中列宁提出“国家建设要关注农民利益”的观点,结合俄国新经济政策和斯大林时期的相关措施从正反两方面论证该观点。

(3)1979年是中国“改革开放”的开局之年。根据材料三及所学知识,概述这一年我国在内政、外交方面的重大变化。

材料一 还在军事革命胜利在望之初,毛泽东就明确提出了三项外交方针。第一,是“①________”就是不承认旧政府同外国政府所建立的外交方针以及所缔结的一切条约,任何国家必须在尊重中国领土和断绝与国民党政权外交来往的基础上,重新与新政府进行建交谈判。第二,是“②________”。就是不急于取得资本主义各国的外交承认,要争取在肃清一切内外威胁和各种帝国主义在华特权及影响后,再与主要资本主义国家谈建交的方针……三是“一边倒”,……促使新中国采取如此彻底的革命外交的方针的,根本上在于共产党人有着完全不同于国民党人的意识形态……中国的外交选择,带有鲜明的阶级革命的色彩,即使是出于国家安全的考量,也是不可避免的。

——杨奎松《在毛泽东“革命外交”的背后》

(1)根据材料一并结合所学,指出①②所对应的外交方针,并提炼影响新中国“革命外交”的两大因素。材料二 1954年,日内瓦万国宫,新中国在这里亮相,为印度支那问题的和平解决提出建设性建议;2017年,在同一地点,习近平主席发表主旨演讲,提出“共同构建人类命运共同体”,这是一种以双赢为前提、取代西方零和思维的新型国际关系理念。1955年,中国代表团在万隆发出“求同存异”的呼声,中国的和平外交进一步走向世界;60年后,习近平主席同其他国家领导人一起重温万隆精神,再次向世界发出“坚持走和平发展道路”的中国声音。

——摘编自国纪平《大变局中的中国与世界》

材料三 新中国成立70年来,尤其是21世纪以来,中国对稳定世界发展所作的贡献日益显著,中国的大国责任与担当快速增长,国际影响力日益增强。……在当前的世界大变局中,中国致力于构建人类命运共同体,亚投行的快速扩员、“一带一路”朋友圈的扩大就是最好的证明。

——摘编自严文斌《解构百年大变局之“变”与“局”》

(2)据材料二,概括新中国外交一以贯之的鲜明底色,并运用20世纪50年代中期的相关外交史实予以说明。(3)据材料二、三,指出中国在当前的世界大变局中所提出的国际关系新理念,据材料三指出中国国际影响力增强的主要原因。

材料一 1949年后美国政治学界的中国共产党研究大致可以分为三代:20世纪50年代初至60年代中期为第一代,学者们的研究重点为新的政党及其国家制度、领导人和意识形态,其研究视角往往打上冷战的烙印;20世纪60年代中期至70年代末为第二代,学者们更加重视对精英政治、党的组织结构以及运作方式的研究,与以往截然不同的新范式开始形成;20世纪80年代至今出现了第三代学者,他们集中研究改革开放以来的中国共产党和中国政治,主要课题为当代中国的政治经济改革,旨在探讨中国共产党执政的持久性和调适性。这期间,学者们形成了不同的分析范式,并对跨学科、比较研究以及历史研究等方法表现出浓厚的兴趣。

——摘编自管永前《海外中国共产党研究的基本范式》

材料二

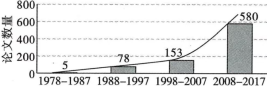

海外中国共产党研究趋势图

——龙伟《改革开放以来海外中国共产党研究的“知识图谱”——基于SSCI、A&HCI数据库的CiteSpace可视化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括海外中国共产党研究的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析改革开放以来海外中国共产党研究的变化趋势及其原因。

材料一 冷战结束后的最初十几年,美国曾提出过国家安全战略、海上安全战略、东亚战略、亚太共同体、“21世纪海上力量合作战略”(2007)等战略设想,其中不少涉及亚太海洋问题。2009年以来,奥巴马政府以“改变”为旗帜对美国的全球战略进行了调整,提出重返亚太的东向战略部署。奥巴马第一任期的全球战略调整重点在于重返亚太,通过强调美国的太平洋身份,将美国的海洋战略核心放在太平洋地区。奥巴马第二任期的亚太海洋战略在注重太平洋地区的同时,朝着太平洋——印度洋两洋兼顾的方向转变,并在2015年第一次提出了印度洋——亚洲——太平洋概念,图谋从更加宽广的空间和海域范围来打压、围堵中国,从两洋地缘视角谋划美国在亚太地区的海洋战略布局。

——摘编自蔡鹏鸿《美国全球布局下的亚太海洋霸权》

材料二 2013年10月3日,国家主席习近平在印度尼西亚发表演讲,首次提出共建21世纪海上丝绸之路。同年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,“加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局”,“一路”建设倡议上升为国家意志。“一路”建设倡议在实践层面上,以沿线各国利益为主要关切,以破解本地区基础设施建设落后、对外经贸发展水平低下这一困局为落脚点,通过平等互惠的合作,让沿线各国共享本地区发展的红利。共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议将助力沿线各国改善地区治理。

——摘鳊自张中泽《21世纪海上丝绸之路与中国海洋权益维护》

(1)根据材料一并结合所学知识,美国提出重返亚太战略的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中国提出共建“21世纪海上丝绸之路”倡议的意义。

(3)根据材料并结合所学知识,说明美国重返亚太战略与中国“21世纪海上丝绸之路”建设倡议的根本区别。

材料一 近代以来,在列强的压力下,清政府被迫开放了一系列通商口岸。经常办理对外交涉事务的部分官员开始意识到,对英、法、美等国,断不能“绳之藩属之礼”,主张“与其争虚名而无实效,不若略小节而就大谋”,道光皇帝采纳这些人的“权宜之计”,遂在朝廷设置办理各国通商事务的大臣。

——据《中国近代经济史统计资料选辑》《史学月刊》等改编

材料二 40年来,我们解放思想、实事求是……从兴办深圳等经济特区、沿海沿边沿江沿线和内陆中心城市对外开放到加入世界贸易组织、共建“一带一路”、设立自由贸易试验区……各项便民、惠民、利民举措持续实施,使改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。

——摘编自习近平《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》

(1)比较材料一和材料二,分别指出清政府和当代中国在对外贸易中的不同态度。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国对外开放的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,你认为在对外贸易中我们应该坚持什么原则。

材料一 现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落后了,一个重要的原因就是闭关自守。新中国成立以后……三十几年的经验是,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。

——邓小平

材料二 中国今天的对外开放是立足我国基本国情,本着平等互利的原则,与世界各国开展正常的经济技术交流。它涵盖了国际商品市场、国际资本市场、国际劳务市场……多年来我国在坚持对外开放基本国策的前提下,实现了从“引进来”到“走出去”的跨越式发展。我国的对外贸易规模不断扩大,在国际贸易中的地位不断上升,对外贸易结构也发生了根本转变,对外贸易的效率有了很大提高,外汇储备跃居世界第一。

——范海龙《开放通商与对外开放的比较》

(1)据材料一,分析我国对外开放的原因。(2)据材料并结合所学知识,概括我国当今对外开放的特点。

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一1493年5月,为解决对外探险中国家之间的争执,教皇亚历山大六世规定,以佛得角群岛之西约500公里的大西洋上划界(史称“教皇子午线”),线东新“发现”的土地属于一国,线西的归另一国。1494年,两国又签订了托得西拉斯条约,将这条线向西移动了约1300公里。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)依据材料一内容和时间来判断,这“两国”最有可能是

A.葡萄牙和西班牙B.荷兰和英国C.英国和法国D.英国和美国

(2)结合所学,概述15世纪末以来欧洲国家“对外探险”对世界产生的主要影响。

材料二:早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。……到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——据弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》等

(3)依据材料二,指出13到18世纪在世界经济贸易中居优势地位的是哪个地区?概括其主要的优势条件。

(4)结合所学,指出促成“16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善,19世纪欧洲终于成为世界经济贸易中心”的主要历史大事有哪些?

材料三在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国入世全面融入经济全球化潮流。在经济全球化发展的三个重要转折点,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

——摘编自《中国经济时报》

(5)依据材料三并结合所学知识,指出上个世纪90年代初和本世纪初,中国政府采取哪些重大举措深化改革扩大开放,全面融入经济全球化潮流?从中可以总结出哪些成功的经验?