2023年北京市平谷区中考二模语文试题

北京

九年级

二模

2023-06-07

900次

整体难度:

适中

考查范围:

基础知识积累与运用、阅读与鉴赏、写作

一、基础知识综合 添加题型下试题

1.历史老师为同学们准备了敦煌介绍。阅读这段文字,完成下列各题。

在世界中看敦煌

“敦,大也;煌,盛也。”位于河西走廊深处的敦煌,是通往西域、中亚和欧洲的交通

(1)一位同学对加点字注音和字义作出如下判断,其中

A.“枢纽”在这里指交通的关键地点,应读为“shū niǔ”。

B.“荟萃”在这里指各地文化聚集,应读为“huì cuì”。

C.“绵亘”在这里指连续之意,应读为“mián gèn”。

D.“纤毫”在这里指极其细微,应读为“qiān háo”。

(2)根据文意,在文中①②两处分别填入关联词语,正确的一项是

A. ①不仅 ②而且 B. ①如果 ②那么

C. ①既 ②又 D. ①或许 ②或许

2.一位同学为“莫高窟飞天”拟写了解说词。阅读这段文字,完成下列各题。

在莫高窟赏飞天

在整个敦煌艺术中,敦煌飞天是莫高窟的名片,几乎窟窟有飞天。飞天们不长翅膀,不生羽毛,凭借飘曳的衣裙和飞舞的彩带,凌空翱翔,姿态舒展豪迈,潇洒自如,给观赏者一种摆脱重力,飘然飞升的感觉,表现了一种

(1)结合文段内容,请你帮该同学在【甲】【乙】两处分别填入正确的标点符号

A. 【甲】。 【乙】 , B. 【甲】: 【乙】 、

C. 【甲】: 【乙】 , D. 【甲】。 【乙】 、

(2)结合解说词的内容,加粗的成语使用不恰当的一项是

A.超然物外 B. 鳞次栉比 C.云蒸霞蔚 D.不拘一格

(3)画线的句子表达欠妥,请你加以修改。

修改

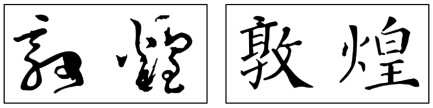

(4)同学们准备为研学记录的封面“敦煌”选择一种字体,请你结合研学内容,从以下字体中选出合适的一项,并说明理由。

【甲】(怀素) 【乙】(颜真卿)

选择:

理由:

3.活动最后,老师为同学们播放了“敦煌守望者”的纪录片。请你结合下面的纪录片文案,补充对联,表达对敦煌守护者的敬意。

在传承中守望敦煌

一批又一批热爱敦煌的人,在大漠深处扎下根来,任凭月盈亏,风来回,草木枯又荣。常年在昏暗的斗室里面壁挥毫,耕耘在方寸之间。他们把汗水和激情全部播撒到这滚滚黄沙中,安居大漠深处潜心研究、精心保护。从第一任敦煌研究院院长常书鸿带着全家辗转到敦煌开始,几十年来,从最初的几十人到如今的上千人,代代接力,薪火相传。刚从北京大学考古专业毕业的樊锦诗驻守敦煌近60年,她对那里的每一寸土,每一棵树,每一方壁画都如此熟悉,莫高窟的历史、洞窟壁画艺术到考古保护工作的方方面面,她都如数家珍。她说:“只有在敦煌,我的心才能安下来。”她被人们誉为“敦煌的女儿”,她的生命与莫高窟中的飞天一起舞动,一腔赤诚热血从未凉下来。几十年来,一代人故去,一代人变老,一代人成长,还有一代又一代人朝圣而来,弦歌不绝,生生不息。

上联:月盈亏 面壁挥毫 安居大漠

下联:

二、名句名篇默写 添加题型下试题

(1)溪云初起日沉阁,

(2)长风破浪会有时,

(3)

(4)杜甫在《春望》中因触景生情,而移情于物表达感时伤世的句子是

【知识点】 名句名篇默写

三、诗歌鉴赏 添加题型下试题

江城子•密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

5.这首词通篇纵情放笔,气概豪迈,一个“狂”字贯穿全篇。请你结合词中内容阐释词人的“狂”表现在哪几个方面。6.诗词中运用典故来抒情和言志。请你阅读整首词简述文中三处用典的作用。

【知识点】 苏轼(1037-1101) 诗歌鉴赏

四、文言文阅读 添加题型下试题

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《左传·庄公十年》)

【乙】

孟尝君怪其疾①也,衣冠而见之,曰:“责②毕收乎?来何疾也!”曰:“收毕矣。”“以何市而反?”冯谖曰:“君云‘视吾家所寡有者’。臣窃③计,君宫中积珍宝,狗马实外厩,美人充下陈。君家所寡有者,以义耳!窃以为君市义。”孟尝君曰:“市义奈何?”曰:“今君有区区之薛,不拊爱子其民,因而贾利之④。臣窃矫⑤君命,以责赐诸民,因烧其券,民称万岁。乃臣所以为君市义也。”孟尝君不悦,曰:“诺,先生休矣!”

后期年,齐王谓孟尝君曰:“寡人不敢以先王之臣为臣⑥。”孟尝君就国于薛,未至百里,民扶老携幼,迎君道中。孟尝君顾谓冯谖:“先生所为文市义者,乃今日见之。”

——《战国策·齐策》

注:①疾:快。②责:[zhài]同“债”。③窃:私自,谦辞。④贾:商人。贾利之:用商人的办法向人民图利益。⑤矫:假托。⑥寡人不敢以先王之臣为臣:我不敢把先王的臣作为我的臣。这是委婉语,实际上是撤他的职。

7.下列选项中加点字的意思全都相同的一项是( )

| A.又何 |

| B.其 |

| C. |

| D.登轼而望 |

【甲】肉食者鄙,未能远谋。

翻译:当权者目光短浅,不能深谋远虑。

理解:这句话充分表达了曹刿对尸位素餐的的权贵者的蔑视,在国家危难之际,曹刿敢于挺身而出,献计献策,是一个热血男儿。

【乙】小大之狱,虽不能察,必以情。

翻译:大大小小的案件,虽然不能件件都了解得清楚,但一定要根据自己的诚心处理。

理解:这句话体现了鲁庄公认识到,只有取信于民,取得人民的支持,才是战争取得胜利的关键。

【丙】既克,公问其故。

翻译:打了胜仗以后,鲁庄公询问取胜的原因。

理解:直到战争结束,鲁庄公能够主动询问取胜的原因,这说明了鲁庄公是一个不耻下问的人,可见肉食者,不一定鄙,曹刿前面的说法有点片面。

9.“民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的仁政思想,他告诫统治者要爱民、利民。认真阅读【甲】【乙】两文,分析其中蕴含的仁政思想。

五、名著阅读 添加题型下试题

【知识点】 《红星照耀中国》

六、现代文阅读 添加题型下试题

材料一

①《说文》:“囱,在墙上曰牖,在屋曰囱。象形。窗,或从穴。”窗,初始时为囱,是个象形字。文字逐渐发展,后期的“窗”字,为“穴”与“囱”的综合。这一方面说明窗的文化起始于穴居之中具有通风之用,另一方面表达现今我们所指的“窗”在古代称之为“牖”。老子所著《道德经》中有“凿户牖以为室,当其无,有室之用,故有之以为利,无之以为用。”由此也证明了“牖”便是现代的“窗”。随着房屋建筑的发展,“窗”的形式和功能也在漫长历史中发生了变化。篆书中的“明”字为会意字,左边部首为窗的形象,右半部分为月的形象,明月由窗照入屋内才会明亮,这就说明了窗的另一基本功能是透光。在生活的需求影响下,通风和采光的面积也不断变大,墙上的口的数量也就越来越多,当门的一侧或者两型侧出现较大的采光通风口时,现代形式的窗也就开始出现。

材料二

①汉代刘熙在《释名》中解释“窗,聪也,于内窥见外为聪明也”。可见,“窗”是中国人观看方式和审美趣味的巧妙外化。尤其在我国园林建筑中,窗是它的“眼睛”。凭窗借景、框景、对景和漏景等巧妙的应用,增加了景深、丰富了景致的层次,起到造景的作用。其中漏窗为中国园林普遍采用。漏是为了透,一窗一洞天,气息贯通,使隔帘风月,墙外风烟,纷至沓来。从构成形式上来说大致可分为几何图案和自然图案两大类。以几何形体为主的图形主要有万字、回文、冰凌纹等;以自然图案为主的漏窗取材范围相对较大,仅苏州园林的漏窗就有千余种。欲露还藏是中国园林的游戏,那种开门见山的方式显然不适合中国园林的意境创造。因此窗是园林优美曲线运动中的节点,由于它的存在,曲中增加了含蓄,曲中更富于变化。人们在其间流连对视,窗里窗外,谁装点了谁的风景?

材料三

①民俗,即民间流行的所有风俗习惯,它深深蕴藏于最朴素的民间生活之中。

②是民间传统文化的最精髓内容。在中国传统建筑中,窗的造型艺术是民俗的主要反映。这些造型艺术沉淀为人们祭奠先祖、祈福驱灾、祝福平安等等的“图腾”艺术形式,伴随着民族的一代又一代传承下来,在建筑形式、生活氛围的创造上,起着十分重要的作用。

③使用动植物形象特征作为装饰图案,是窗棂格装饰的手法之一。古代人以丰富的想象力,将大自然中的狮子转化为具有神圣浪漫色彩的神奇动物,让其守护人类的和平生活。此外,喜鹊、蝙蝠、鱼、鹿、虎等动物,以及松、梅、兰、竹、菊、荷等植物,也是装饰艺术中极受欢迎的题材。这些动植物形象在民间都被誉为是吉祥使者,象征着吉祥、幸福。比如蝙蝠,蝙蝠在民间是一种象征好运气与幸福的吉祥物,之所以称它为吉祥之物,是因为蝙蝠的“蝠”与“福”“富”谐音。又因许多吉祥成语都与福有关,如“五福临门”、“福如东海”等等,所以蝙蝠在窗棂的装饰工艺中十分常见。总而言之,这些精美的装饰艺术品是我国古代窗的文化精髓之一。

11.下列关于材料内容的说法,| A.在房屋建筑的不断发展中,从古至今窗的功能和形式变化不大。 |

| B.漏花窗既通又隔,化实为虚、化有为无,给人带来不同的视觉感受。 |

| C.窗上的艺术造型体现了人们对生活的美好祝愿。 |

冰凌纹漏窗 磨砂玻璃的蝙蝠图案花窗

13.阅读上面三则材料,你认为窗的作用有

【知识点】 非连续性文本

缝隙

朱以撒

①这条蜿蜒的老街还在翻修,处在半完成状态。完成了的那部分已经租出,挂起招牌做生意,从洞开的大门和里边的摆设,可以知晓他们都在经营一些什么,咖啡、甜点、沉香、山区土特产,便觉得没有必要走进去。那些等待翻新的还是大门紧闭,两扇大门早已褪色,加上常年润含春雨又迎来秋风,甚至难以紧闭。神秘被捂在里面,碰巧的是旧日门板上有裂缝,有人就凑近裂缝往里边打量,一眼看到过去。

②缝隙的出现,赐予了这样的机会。

③很多次,我在临写敦煌残经时,想到了那个已经空空荡荡的藏经洞。当时里边堆放了那么多的经卷,只是门面用泥皮糊死了。时间过去,没有谁走过时会想到里面有这么多宝贝——风沙吹老了时日,也吹走了这个密室外观曾经有过的人工痕迹。如果不是后来的自然干裂,让人从缝隙中窥探到内部,也就没有接下来的许许多多传奇。说起来我也是缝隙的受益者,经卷走出密室,散佚到世界各地,也来到书法家的案前,让人狂喜。我挑选了一部分合我情调的经卷,终日临写——我学习书法的路径,由于遇上了这些残经而得到改变。它们都是真迹,比挂在王羲之名下的那些作品可靠多了。夜深的时候,我可以感受到这些无名氏的墨迹远比碑刻要真切的温度和呼吸,是一道裂缝释放了它们。许多的过往起始都是封闭的,时日把曾经知晓它们的人送走,史册也语焉不详,让后来人止步。经不起时日的鞭打冲刷,一些物品终于见到了天日,不再成为秘密。与秘密相逢,就获得了与众不同的认知、识见。但前提是,先找到隐藏在寻常中的那一道裂缝吧。

④晋太元中武陵的捕鱼者算得上好运气,他幸运地发现了一道透出光亮的小口,由此开始了他梦幻一般的旅程。在桃花源里,捕鱼者受到了各家轮流的宴请,享受了最真诚的款待。当然,桃花源中人也通过捕鱼者张开的双唇,打探到了外界的一些秘密。捕鱼者离开时,桃花源中人对他只提了一个要求,即“不足为外人道也”。但捕鱼者是一个善于分享秘密的人,他觉得有责任把秘密首先传达给太守。接下来就是寻找秘密的入口。这个入口已经不见了,连同周围的环境都陌生之至,寻找宣告失败。我一直在想,陶渊明以云淡风轻的笔法描写了桃花源的美感,主旨还是要人守住那道裂开的口子——不能守之以一,就难以让人信服。朱熹曾经评说:“晋宋人物,虽曰尚清高,然个个要官职,这边一面清谈,那边一面招权纳贿。陶渊明真个能不要,此所以高于晋宋人物。”如此说,陶渊明就是君子自守的人物,而其他晋宋人物,则是守不住的两面人。

⑤我第一次见到桃胶是在乡下,这里桃树千万,桃林连属无端,坚硬的桃胶恍如琥珀、玛瑙那般晶莹,抓一把放入盘中,声响如大珠小珠,甚是悦耳。文人笔下喻此为桃花泪,是时光把泪水凝固了。而当口舌触及一碗温度适宜的桃胶时,它柔中含韧舒展开来的弹性,足以称之美味,总是会欣赏一番,再细细品尝。追溯它的由来,则是从伤口开始的。兀立不移的万千桃树,没有哪一棵是表皮严实无损的,很像人的皮肤,总要在生存的不易中,因人为或天时,被扯开一道道口子,溢出不少汁液来。在我的记忆中,严冬是人的表皮最易开裂的时段,那时在工地、田野劳作的人,对此毫无办法,静等裂开,那时的教科书赞美这样的手和脚——是开裂成就了美好生活。桃胶不断地从桃树伤口的缝隙中涌出,接触空气,成为胶状,为桃树的所有者不断收取,加工成坚硬之物。相比于桃胶,桃花要风雅浪漫多了。曾有人将朵朵桃花寄送给远方的友人,被津津乐道,以为是名士风度的延续。在我看来,桃花是虚的,便于托寄情性,也便于浮想联翩,想到唐伯虎和桃花庵,李香君和桃花扇,真是妙不自寻。而如果寄一箱桃子、一袋桃胶,那真是难言风雅——风雅之举似乎都是轻盈的、灵性的,甚至是虚无缥缈的,让人无从一握手中。这也使人感受到一棵树的多重功用,用于实的,用于虚的,用于精神的,用于口腹的。

⑥每个学期上课,我都会想几个题目,让研究生去写,然后抽空每篇看过——这当然是一种私趣。师生之间的交流可以说单薄得很,他不知你,你不知他,通过文章,窥探其中的主旨和表达,究竟有哪一些差异,也是很有意思的。我总是强调,我写故我在,如果不用文字表达出来,还真不知道一个人如何想,想如何,正是写作罄露了他们的才华和情性,或者点缀了一些奇诡和荒唐,这些都是我所乐意把玩的。正是从一些语言的缝隙里,我察觉到文思无定居然如此——没有哪两个人的笔端是相似的,客气浮辞的、深婉不迫的、循途守辙的、纵横自喜的,应有尽有,读毕不禁无端生慨。善于操作的人,总是以大量地调遣史料为快慰。科技手段使人便捷地将史料填纳于文章之内,使我见到古贤人这般说、那般说,独不见这位学生如何说——他被史料的烟云遮蔽,使我找不到他了。这常是我阅读的一个疑问——为何不以自己的话语言说?邻家的金银器皿的确气派得很,瓦缶瓷杯虽不起眼,还有裂痕,却是自家物色,理应珍惜。这个道理却不是都能明白的。

⑦每到午后,怀安桥下就陆续集中了各路的水果商,各自经营来路不一的水果。刀剑披挂的榴梿尽管一副凛然不可侵的相貌,还是被不少人围着。我猜,是它微微裂开的缝隙,那飘出来的独特的果香把人招引过来。不买也罢,这浓郁的气味真的让人迷醉。

⑧有时,在自我表现上,人还不如一枚榴梿。

⑨有一则旧事是如此展开的——弘一到丰子恺家,丰子恺请弘一坐在一张藤椅上,藤椅柔韧,老师坐上去会更舒适。弘一没有马上坐下,而是先摇晃了几下藤椅,方才缓缓落座。后来又去了一次,仍然是这个摇晃的动作。弘一回答了丰子恺的疑问——这张藤椅旧了,藤条间有许多缝隙,会有一些虫蚁,如果贸然坐下就把它们挤压了。一般人和不一般人的差别不一定都是宏大的,反而是在一些细微处,譬如细细的缝隙,也填充了一个人丰富的悲悯。有些人刻意为之,那就辛苦;有些人自然为之,成为一种自觉。一个人要走多远,才可以关注到藤椅中的缝隙?

⑩时日匆匆,我们对于屑屑者已经缺乏察觉的细心了,而对于大,我们的兴致要高昂得多。不知道从什么时候起,有人赠送我的宣纸形制大起来了,我把笔濡墨挥洒的作品也大起来了。其实,书法家的内心都很清楚——大未必佳,但巨大是可以引人注目的。如果我用巴掌大的花笺写一幅小楷,那真会像汪洋中的溺水之人,顷刻被淹没,无处找寻。想想晋宋时期的那些简札,小得不得了,却精彩之至,是有真性情在里边的,别无他倚。这样,就是片纸只字,也甚佳好。说起来,其翼若垂天之云的鲲鹏,其死生在朝暮之间的虫蚁,所谓的大小,都是天地夹缝里的存活物,没有什么差别,当如弘一那般相待,不可轻慢。

(选自《光明日报》2022年09月16日)

14.文中第②段说道:“缝隙的出现,赐予了这样的机会。”请你结合全文内容概括缝隙的出现赐予了我们哪些机会?15.平实的语言最显作者的匠心。结合语境分析文中画线句“摇晃”改成“抖落”好不好,为什么?

16.文章结尾说“说起来,其翼若垂天之云的鲲鹏,其死生在朝暮之间的虫蚁,所谓的大小,都是天地夹缝里的存活物,没有什么差别,当如弘一那般相待,不可轻慢。”请你结合全文解释为什么世间的万物无论大小,都不可轻慢。

【知识点】 散文

在诗歌里感受“不死的心灵”

①我曾经改写过前人所作的一首《浣溪沙》小词,写为断句,说:“师弟恩情逾骨肉,书生志意托讴吟,只应不负岁寒心。”老师与学生之间的这种情谊,有时甚至比骨肉更亲近。因为骨肉是天生的,是血缘关系,在个人的精神、思想上并没有一种自我的选择;而师生的情谊,则是他们理想和志意的一种传承。所以很多人都觉得师生情谊更为可贵,是“师弟恩情逾骨肉”。“书生志意托讴吟”,我们讲授古典诗歌,我们的理想和志意都寄托在其中,也透过古人的诗歌,把他们的品格、理想,他们的志意、怀抱,他们的情操、修养,传递给学生。

②关于中国古典诗词,曾有人问我:现在没有人喜欢古诗,大多数人也不赞成吟诵,那么中国诗歌会灭亡吗?我以为不会。中国古人作诗,是带着感情而写的;他们把内心的感动写出来,千百年后再读其诗作,依然能够受到同样的感动,这就是中国诗歌的生命。所以说,中国诗歌绝对不会灭亡。只要是有感觉、有感情、有修养的人,就一定能够读出诗词中所蕴含的、真诚的、生命的感动,这种感动是生生不息的。

③真正的精神和文化方面的价值,并不是由眼前物欲的得失所能加以衡量的。上世纪以来西方资本主义过分重视物质的结果,也已经引起了西方人的忧虑。在我看来,学习中国古典诗歌的用处,也就在其可以唤起人们一种善于感发、富于联想、更富于高瞻远瞩之精神的不死的心灵。如果把中国古典诗歌放在世界文学的大背景中看,更会发现中国古典诗歌是以这种兴发感动为其特质的,所以《论语》说“诗可以兴”,这正是中国诗歌的一种宝贵传统。

④中国古人的修养并不是向外张扬的。你看中国古代的音乐,像古琴、瑟,在大庭广众的演奏厅都并不合适。我们中国“行有不得反求诸己”,都是内向的,是你自身的、正心诚意去修身的,是内在的追求。所以中国的古典诗歌是吟诵,在夜深人静、清风明月之夜,拿一本古诗,把自己的心灵、感情、意念跟那首诗打成一片,而且,不仅是从理性、知识上打成一片,更是从感性上打成一片。李杜诗篇也是带着吟诵的声音作出来的,为什么用这个字不用那个字,有时候是因为意思的关系,有时候是因为声音的关系。而当你做这种斟酌的时候,不是纯粹的理性,是你吟诵的时候结合着声音辨别出来的。那是一种很微妙的区别,所以吟诵才重要。

⑤我从事古典诗词的教学工作已近70年,不仅仅是出于追求学问知识的用心,更是出于古典诗词中所蕴含的对生命的感发,令我感动,召唤于我。这一份感发生命,蓄积了古代伟大之诗人的所有心灵、智慧、品格、襟抱和修养。所以中国传统一直有“诗教”之说。我一生历经许多苦难不幸,却一直保持乐观、平静的态度,正是与我热爱古典诗词有很大关系。现在,一些青年人竟因为被一时短浅的功利和物欲所蒙蔽,不再能认识诗歌对人的心灵和品质提升的功用,是件极遗憾的事情。我之所以回国教书,讲授诗词时特别重视诗歌中感发之作用,这也是一个主要原因。我坚信,中国古典诗词的 和 的生命不会中断,而中华文化的长流也一定能够 ,沾泽未来的世世代代。

(叶嘉莹文 《人民日报》2013.08.30 有删改)

17.读完这篇文章,请说说为什么我们能在诗歌里感受“不死的心灵”?18.根据全文内容,在第⑤段横线处依次填入词语,最恰当的一项是( )

①内在精神 ②兴发感动 ③绵延不绝

| A.②①③ | B.②③① | C.①②③ | D.③①② |

那时小孩学诗都遵循着同样的步骤——兴、道、讽、诵。“兴是感发,就是先让你直接懂得这个诗歌是带着感发的力量的。道是引导,就是指导小孩子,告诉他这种感发的作用是怎么样。讽先是让你开卷读,然后背下来,到最后就可以吟诵了。”比如读杜甫的《秋兴八首》,就应该先了解杜甫其人,知晓他的际遇,再在吟诵中“感受诗人的生命心魂”。吟诵一定要有内心的体验和自由,这样每次吟诵才会有不同的感受。

【知识点】 议论文

七、作文 添加题型下试题

要求:(1)请在答题卡上相应位置抄写题目。

(2)思想健康,情节完整曲折,有细节描写。

(3)字数在600-800之间。

(4)以某某代替出现的校名或师生姓名。

【知识点】 全命题作文

静静地走进小说的世界,与小说中的人物相遇,在小说中看世间百态,感受生命的酸甜苦辣,感受人性的美好与丑陋,社会的精彩与复杂。

请以“与 相遇”为题,想象自己在一天里的所闻与所感,写一篇故事。

要求:(1)请在答题卡上相应位置抄写题目。

(2)思想健康,情节完整曲折,有细节描写。

(3)字数在600-800之间。

(4)以某某代替出现的校名或师生姓名。

【知识点】 半命题作文

试卷分析

试卷题型(共 10题)

试卷难度

细目表分析 导出

| 题号 | 难度系数 | 详细知识点 | 备注 |

| 一、基础知识综合 | |||

| 1-3 | 0.15 | 成语和熟语 病句辨析与修改 标点符号 对联 | |

| 二、名句名篇默写 | |||

| 4 | 0.65 | 名句名篇默写 | 句子默写 |

| 三、诗歌鉴赏 | |||

| 5-6 | 0.65 | 苏轼(1037-1101) 诗歌鉴赏 | |

| 四、文言文阅读 | |||

| 7-9 | 0.65 | 人物传记类 历史事件类 | 对比阅读 |

| 五、名著阅读 | |||

| 10 | 0.65 | 《红星照耀中国》 | |

| 六、现代文阅读 | |||

| 11-13 | 0.65 | 非连续性文本 | |

| 14-16 | 0.65 | 散文 | |

| 17-19 | 0.15 | 议论文 | |

| 七、作文 | |||

| 20 | 0.65 | 全命题作文 | |

| 21 | 0.65 | 半命题作文 | |