【材料一】

业内定义:根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草的《预制菜》团体标准,预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料,运用标准化流水作业,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)和预烹调(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,并进行预包装的成品或半成品菜肴”。

依据该定义,业内将预制菜分为四大类:即食(如八宝粥、即食罐头);即热(如速冻汤圆、自热火锅);即烹(须加热烹饪的半成品菜肴);即配(如免洗免切的净菜)。

【材料二】

①近期,一些地方“预制菜进校园”话题受到社会广泛关注。近日,记者就“预制菜进校园”采访教育部有关司局负责人。

②据这位负责人介绍,学校食品安全和营养健康事关学生健康成长,教育部长期以来会同相关部门,切实落实党中央、国务院决策部署,严格落实食品安全法等法律法规,先后制定实施了《学校食品安全与营养健康管理规定》《营养与健康学校建设指南》等制度规定,不断加强对学校食品安全和营养健康的管理。

③食品安全法规定,学校等集中用餐单位的食堂应当严格遵守法律、法规和食品安全标准;从供餐单位订餐的,应当从取得食品生产经营许可的企业订购,并按照要求对订购的食品进行查验。供餐单位应当严格遵守法律、法规和食品安全标准,当餐加工,确保食品安全。

④这位负责人指出,党和政府高度重视学校食品安全,十分关心学生健康成长,家长期望孩子在学校吃得既绿色安全又营养健康。经研究,鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制,对“预制菜进校园”应持十分审慎态度,不宜推广进校园。

(摘自新华社北京9月22日电)

【材料四】如果不好吃,不管是不是预制菜,我都不买账。如果预制菜执行了更高标准的餐饮安全或者更严格的食材用料,口味也很好吃,那我很乐意。

——家住上海的燕女士

对预制菜企业而言,好吃决定它能走多高,安全决定它能走多远。提高消费者对预制菜的认知和认可程度,应在鼓励创新的同时,加强对预制菜行业的引导和监管,让预制菜成为消费者喜爱的健康菜品、安全菜品、美味菜品。

——江南大学食品学院副院长程力

(选自《人民日报》)

1.对以上材料内容理解分析| A.预制菜是以农产品为主要原料,经预加工预烹调制成的成品或半成品菜肴。 |

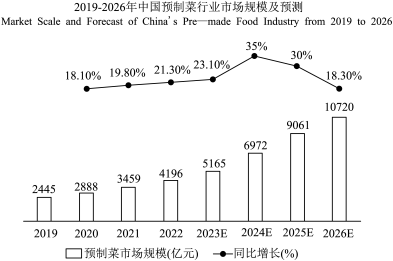

| B.2019-2026中国预制菜行业市场规模逐年增长,2024年以后市场规模开始缩小。 |

| C.教育部先后制定实施一系列制度规定,加强对学校食品安全和营养健康的管理。 |

| D.学校和供餐单位都要严格遵守法律法规和食品安全标准,确保学校食品安全。 |

3.上海某学校班级组织同学、家长、专家座谈,讨论“预制菜进校园”问题。请结合材料三、材料四补全下面发言。

家长同意的理由:

小明同意的理由:好吃很重要啊,如果可以考虑像便利店那样,提供一些饭团、小吃之类的食品供我们选择,我乐意。

我不赞成的理由:

专家观点:对预制菜企业而言,提高消费者对预制菜的认知和认可程度,加强对预制菜行业的引导和监管。

相似题推荐

【材料一】

学海无涯乐作舟,乐学是获得更好学习效果的最佳途径。

乐学,是学习的最高境界。学习有三种不同的境界:知道——喜欢——乐在其中。“知道”偏重理性,你是你,我是我,只是被动学习知识,不能把握自如;“喜欢”则触及情感,发生兴趣,喜欢学就学,不喜欢就放弃,不能长久;“乐在其中”才是“乐之者”的境界。学习起来非常“投入”,几乎“陶醉”,学习就是一件快乐的事。正如《论语·雍也》中“子曰:‘知之者不如好之者,好之者不如乐之者’”一句所说学习的最高境界,即乐在其中。

乐学,是人生自主发展的前提条件。以学为乐就是能正确认识和理解学习的价值,具有积极的学习态度和浓厚的学习兴趣,能自主学习,具有终身学习的意识和能力。我国著名物理学家杨振宁回到母校,看到校门口挂着一条写有“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”的横幅,坚持把它拿下来,并将“苦”改成了“乐”,重新写为:“书山有路勤为径,学海无涯乐作舟。”可见,杨振宁教授也认为要攀登知识的高峰,乐学是更好的途径。

乐学拓展人生的宽度。庄子有云:“吾生也有涯,而知也无涯。”在人短暂的一生中,如何把有限的时间与精力转化成生命的厚度和高度?乐学是一种行之有效的方法。有了真正热爱的东西,以学为乐,乐在其中,乐学致远,人生就有了宽度。

(作者:王鹏,选自《格言》2023年第8期《学海无涯乐作舟》,有删改)

【材料二】

沈燮(xiè)元是谁?南京图书馆古籍专家,他潜心治学,毕生精力都奉献于古籍保护事业。这是一份清冷的工作,他淡泊名利,默默无闻了大半辈子。

二十世纪七八十年代,沈燮元担任《中国古籍善本书目》子部主编,这是一项浩大的工程。在没有电脑的年代,全凭着手写脑记和专业积累,将十几万张零碎、难辨真伪的卡片信息梳理完成,整个编纂工作耗时18年……这位眼中有光的“少年感”老人退而不休,以馆为家,年近百岁时还在做“上班族”,风雨无阻,每天坐公交车到图书馆读书、研究七八个小时。这份精益求精的细致、求真务实的专注与日复一日的坚守,放在当下愈显珍贵,愈加令人敬仰。

择一事,终一生。“择一事”是心态与信仰,“终一生”是恒心与坚定。这样的故事,我们并不陌生:一生笔耕不辍的“译痴”许渊冲,默守书斋,让西方人认识了李白、杜甫,认识了《诗经》《楚辞》,94岁才为人所知;“敦煌的女儿”樊锦诗,从繁华旖旎的都市走向黄沙火漠,用爱和生命守护莫高窟五十多年,古稀之年才走进公众视野……“锲而不舍,金石可镂”,正是他们几十年如一日地默默耕耘付出,让文化的传承有了载体,让文明的传播有了支点。

(来源:新华网2023年3月30日,有删改)

【材料三】

知识学习没有捷径。越是以功利的心态接触知识,越

(来源:红网2023年03月31日,有删改)

1.下列表述,不符合材料意思的一项是( )| A.杨振宁教授的苦改乐,一字之变可见乐学是攀登知识高峰的更好途径。 |

| B.沈燮元、许渊冲、樊锦诗的事迹都能体现求知者那种锲而不舍的精神。 |

| C.格拉德威尔阐述的“一万小时定律”是成为某一领域专家的必备条件。 |

| D.乐学与坚守事业,既需要个人的兴趣也需要积极的心态与坚定的信仰。 |

| A.【材料一】画横线的三个句子是分论点,从不同的角度,逐层论证。 |

| B.【材料二】所列举的事实论据可证明“知识学习没有捷径”的观点。 |

| C.【材料三】中加点的“有可能”三个字删除之后,语言更加简洁明了。 |

| D.三则材料都运用了举例论证和道理论证来说理,论述充分令人信服。 |

汉服文化是中华传统文化的重要组成部分,是我们民族审美情趣、风俗习惯的外在表现。2023年8月,太原晋祠博物馆举行了主题为“寻迹中华文化,心念华夏”综合性学习活动,下面是各小组搜集整理的资料。

【汉服气象,衣冠上国】

汉服的全称是汉民族传统服饰体系。汉服的典型特征可以概括为“平中交右、宽湪合缨”八个字,充分体现中华服饰崇尚含蓄内敛、端庄稳重的气质与美感。

“平”指汉服运用平面对折剪裁的方式制作而成,前后衣身裁片肩线相连呈平面结构:“中”指汉服的衣身前后均有中缝,体现了左右均分、守正执中的民族身姿和文明形态。“交”指汉服穿着时通过“相交”完成闭合,蕴含了文明有序的观念。“宽”指汉服的用料远大于覆盖人体的需要,“松格宽摆”的特征蕴含着天人合一的哲学气韵。“褖”字,字意为衣服缘边,是一种包边工艺。古人认为衣领若不加缘边则为粗陋之服,即“腹手合袖”,约束袖长和仪态,形成隐扣系带,佩绶结缨的衣冠风貌。

【尔雅端容,礼仪之邦】

翩翩长裙连理带,深深广袖合欢襦。汉服作为一种文化传统,其穿着方式和场合有其稳定的传统规范和意义。

结构上,汉服由领、襟、裾、袂、袪等多个部分构成。一套完整的汉服通常有三层:小衣(内衣)、中衣、大衣。内衣指贴身穿的衣服。中衣又称里衣,起搭配和衬托作用。中衣包括中衣、中裤、中裙和中单,可作为居家服和睡衣。外衣即穿在最外面的汉服。

根据场合和礼制的不同区分为礼服、常服、便服。礼服,适合重大节日、庆典、集会等礼仪场合。常服,日常工作、学习和节假日穿着。便服,劳作服。

【涅槃重生,华彩中国】

近年来,越来越多的年轻人穿起汉服,衣袂翩翩、自信满满地行走在高楼大厦和绿水青山间。每逢传统假日,丰富了传统节日的文化内涵。现代汉服作为中华优秀传统文化的重要载体,成为当代青年彰显文化自信最文明的表达方式之一。

汉服文化在逐渐复兴,在这个过程中也存在一些问题需要面对解决,比如妆造繁复;自娱自乐的小众属性和圈层固化难以突破;民众点赞观望,截止2022年,中国大众对汉服有大概认识,能够认识汉服制式的人数不超过10%。

(1)在“共话汉服古今”环节,大家在了解汉服文化后感慨万千,下面是两位同学的发言,表达你的感想。

小周:我觉得汉服文化博大精深,是中国传统文化必不可少的组成部分。

小韩:我觉得汉服是我们区别于世界上其它国家和民族的重要标识,我们不能把祖先留下的宝贵财富丢掉。

我:

(2)在活动尾声,请你作为主持人围绕“情系汉服,心念华夏”这一主题,表达我们传承华夏文明的美好愿景。

写作提示:①结合以上三则材料;②不少于100字。

材料一:

①科技日报北京1月9日电(记者付丽丽)“在刚刚过去的2022年,我国天气气候特征明显,出现了多个之最。”在中国气象局召开的例行新闻发布会上,国家气候中心副主任肖潺在盘点2022年全国天气气候特征时说。

②气温方面,肖潺介绍,2022年全国平均高温日数(16.4天)为1961年以来历史最多;全国平均气温10.5℃,较常年偏高约0.6℃,为1961年以来仅次于2021年的历史次高。甘肃、湖北、四川和新疆4个省(自治区)均为1961年以来历史最高。

③据介绍,2022年全国平均降水量606.1毫米,较常年偏少5.0%,为2012年以来最少。降水空间分布不均,全国有11个省(自治区、直辖市)降水量较常年偏多,其中,吉林(偏多35%)为1961年以来历史最多,辽宁(偏多39%)为第三多;有20个省(自治区、直辖市)降水量较常年偏少。

(选自《科技日报》2023年1月10日,有删改)

材料二:

①“帮助广大农民从‘靠天吃饭’到‘知天而作’。”有近40年气象工作经历的詹丰兴再次连任江西省政协委员,他向本次江西“两会”提交了《关于加强高标准农田气象保障服务的提案》。

②农业与气象自古密不可分,农民常说种地是“靠天吃饭”的行当。在詹丰兴看来,“收成好坏不只‘成事在天’,更要‘谋事在人’,其中,科技助力是关键”。他建议,补齐精细化气象服务这块短板,用好覆盖乡镇的气象观测站网,有效提升气象助力粮食生产能力。

③对农民来说,产量是硬指标。如何提升产量?“过去靠‘口口相传’的经验,而现在可运用科技让农民按照‘标准’来种地。”詹丰兴向记者介绍了他所工作的省气象局主导研发的早稻早播技术,“早在2015年就启动可行性分析,在室内试验、大田试验和多点示范跟踪调查的基础上,逐步建立了气象服务指标和业务规范,总结提出双季早稻早播早育气象适用技术。”

④去年春耕春播期间,省气象局联合省农业农村厅面向全省83个县93个示范点开展早稻早播气象适用技术示范推广。“示范点平均亩产较正常播期田块增产6.4%,每亩可增收88.8元。”詹丰兴告诉记者,全省示范面积超60万亩,现场测产显示,增产增效明显。

(选自“人民政协网”2023年1月13日,有删改)

材料三:

①气象灾害预警信息,就是气象灾害来临前最重要的警示灯。

②目前,中央气象台根据中国气象局授权发布有14类气象灾害预警。近五年,国家预警信息发布中心平均每年发布19.5万条气象预警信息,暴雨、大雾、高温是这五年间发布最多的气象灾害预警。还包括部分寒潮与霜冻预警。2007年,中国气象局制定了《气象灾害预警信号及防御指南》,并不断修订完善,从2007年到2018年气象灾害预警类型多次更新。

③公众如何获取预警信息?便捷、高效、广覆盖的信息获取渠道是“早行动”的前提条件之一。数据显示,手机短信、广播、电视、互联网或智能终端,都是公众获取预警信息的便捷渠道。在多渠道发布手段的配合下,预警的公众综合覆盖率达到92.7%。

④《全国气象发展“十四五”规划》提出,强化气象灾害全天候、高精度的综合立体监测,提升气象灾害预报预警精准度,延长气象灾害预见期。在“十三五”时期,24小时暴雨预警信号准确率为89%,“十四五”目标为提升至92%;强对流天气预警提前量从38分钟提前到45分钟;24小时台风路径预报误差,由70公里降低到65公里。未来,气象灾害预警将着力提升暴雨、局地突发强对流预警准确率、提前量和精细化水平。

(选自“新华社新媒体”2022年3月23日,有删改)

1.下列对以上材料的理解和判断不正确的一项是( )| A.2022年的全国平均高温日数为1961年以来历史最多,全国平均气温也达到了1961年以来历史最高。 |

| B.2022年全国平均降水量较常年偏少,但降水空间分布不均,全国有11个省(自治区、直辖市)降水量较常年偏多。 |

| C.利用精细化气象服务,可以改变农民“靠天吃饭”的现状,助力粮食增产,促进农民增收。 |

| D.我国正在强化气象灾害全天候、高精度的综合立体监测,使气象灾害预报预警精准度进一步提高。 |

3.请结合材料二和材料三,针对2022年我国气温、降水异常等现象,为我国的气象工作者提两条应对建议。