积极面对无奈

①人生中有太多的无奈。刘翔为伤痛不能驰骋田坛而无奈,高考生为相差几分不能跨进大学校门而无奈,子女为工作所累不能照顾年老的父母而无奈,贫穷的父母因“差钱”不能很好地培养孩子而无奈,老年人因体弱多病生活不能自理而无奈,残疾人因天生的缺陷而无奈。在漫长的人生道路上,我们每一个人都会碰到数不清的无奈。

②对待人生的无奈,有两种截然不同的态度。一种是消极的态度,由无奈而生怨气,怨天怨地怨人,进而对生活失去信心,郁郁寡欢,在消沉中不能自拔;一种是积极的态度,创造条件克服困难,发挥主观能动作用,化解矛盾,努力走出无奈的阴影。窃以为,两种态度,往往会产生两种不同的结果:A面对无奈,消极沉沦,无奈就永远是你人生道路上的绊脚石; B积极面对,才能在人生道路上迈开新步伐。正如马克•吐温所说:“人生在世,绝不能事事如意。反正,遇见了什么失望的事情,你也不必灰心丧气。你应当下个决心,想法子争回这口气才对。”

③世界超级小提琴家帕格尼尼,就是一个面对无奈永远积极进取的人。在一般人看来,他可能是一个一生都倒霉透顶的人:1岁时险些死于猩红热;4岁时一场麻疹,又让他险些进了棺材;13岁时患上了严重的肺炎;46岁时突然长满脓疮,只好拔掉几乎所有的牙齿;牙病初愈,又染上了严重的眼疾,幼小的儿子成了他的“拐杖”;50岁后,关节炎、肠道炎、喉癌等疾病不断向他袭来,后来,他的声带也坏了,几乎成了哑巴。58岁就吐血而亡。可就是这个经常为身体不好感到无奈的人,凭着自己的刻苦努力,3岁学琴,8岁时就创作了第一首小提琴奏鸣曲,9岁入市立歌剧院的管弦乐团,11岁登台演奏自己创作的《变奏曲》,一举成功。他把苦难与成才这两项生活的馈赠,用自己的琴弦演奏到了极致。巴尔扎克说:“不幸,是天才的进身之阶;信徒的洗礼之水;能人的无价之宝;弱者的无底之渊。”而培根则认为:“顺境中的好运,为人们所希冀;逆境中的好运,则为人们所惊奇。”帕格尼尼是不幸的,上帝给了他一个糟糕的身体,让他经常处于无奈之中;然帕格尼尼又是幸运的。因为正是生活的苦难,成就了这位天才。他没有在苦难面前低头,在无奈之中徘徊,而是用自己顽强的毅力去战胜它,使自己从苦难者成为一个音乐的天才。

④现代社会,竞争日趋激烈。许多人因为下岗、上当受骗、经商失败、亲人遭受不幸等陷入人生的低谷,感受到生命的种种无奈,有的人因此而患上了忧郁症,甚至产生轻生的念头。其实,当你将一切归零,给自己时间,给自己空间,重新认识世界,就会感到,原来生活没有自己想象的那样糟。一转念,就是一个全新的生命。

⑤朋友,如果你此时因伤痛而暂时折断了飞翔的翅膀,像帕格尼尼那样为生病而经受苦难,或者碰到种种不如意甚至无奈的事情,那么,请记住:“不幸是一所最好的大学。”只有战胜不幸,从不幸中走出来的人,才是真正的强者。

1.本文的中心论点是2.本文第②段中A和B两句能否交换位置,为什么?

3.选文第③段运用了什么论证方法?有什么作用?

4.下列各项中对选文内容表述有误的一项是( )

| A.人们面对人生的许多无奈,有积极和消极两种态度。 |

| B.在人生路上,“无奈”是绊脚石还是垫脚石,取决于你的主观抉择。 |

| C.培根的话告诉我们,处于无奈中的人是不可能取得成功的。 |

| D.当我们感受到人生的种种无奈时,可以试着将一切归零,重新认识世界。 |

相似题推荐

最苦与最乐

①人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未了的责任。

②人若能知足,虽贫不苦;若能安分(不多作分外希望),虽然失意不苦;老、死,乃人生难免的事,达观的人看得很平常,也不算什么苦。独是凡人生在世间一天,便有一天应该的事。该做的事没有做完,便像是有几千斤重担子压在肩头,再苦是没有的了。为什么呢?因为受那良心责备不过,要逃躲也没处逃躲呀。

③答应人办一件事没有办,欠了人的钱没有还,受了人的恩惠没有报答,得罪了人没有赔礼,这就连这个人的面也几乎不敢见他;纵然不见他的面,睡里梦里,都像有他的影子来缠着我。为什么呢?因为觉得对不住他呀,因为自己对他的责任,还没有解除呀。不独是对于一个人如此,就是对于家庭、对于社会、对于国家,乃至对于自己,都是如此。凡属我受过他好处的人,我对于他便有了责任。凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这件事便有了责任。凡属我自己打主意要做一件事,便是现在的自己和将来的自己立了一种契约,便是自己对于自己加一层责任。有了这责任,那良心便时时刻刻监督在后头,一日应尽的责任没有尽,到夜里头便是过的苦痛日子;一生应尽的责任没有尽,便死也带著苦痛往坟墓里去。这种苦痛却比不得普通的贫困老死,可以达观排解得来。所以我说人生没有苦痛便罢,若有苦痛,当然没有比这个加重的了。

④翻过来看,什么事最快乐呢?自然责任完了,算是人生第一件乐事。古语说得好:“如释重负”;俗语亦说是:“心上一块石头落了地”。人到这个时候,那种轻松愉快,直是不可以言语形容。责任越重大,负责的日子越久长,到责任完了时,海阔天空,心安理得,那快乐还要加几倍哩!大抵天下事从苦中得来的乐才算真乐。人生须知道有负责任的苦处,才能知道有尽责任的乐处。这种苦乐循环,便是这有活力的人间一种趣味。却是不尽责任,受良心责备,这些苦都是自己找来的。一翻过去,处处尽责任,便处处快乐;时时尽责任,便时时快乐。快乐之权,操之在己。孔子所以说:“无入而不自得”,正是这种作用。

⑤然则为什么孟子又说:“君子有终身之忧”呢?因为越是圣贤豪杰,他负的责任越是重大;而且他常要把这种种责任来揽在身上,肩头的担子从没有放下的时节。曾子还说哩:“任重而道远”,“死而后已,不亦远乎?”那仁人志士的忧民忧国,那诸圣诸佛的悲天悯人,虽说他是一辈子感受苦痛,也都可以。但是他日日在那里尽责任,便日日在那里得苦中真乐,所以他到底还是乐,不是苦呀!

⑥有人说:“既然这苦是从负责任而生的,我若是将责任卸却,岂不是就永远没有苦了吗?”这却不然,责任是要解除了才没有,并不是卸了就没有。人生若能永远像两三岁小孩,本来没有责任,那就本来没有苦。到了长成,责任自然压在你的肩头上,如何能躲?不过有大小的分别罢了。尽得大的责任,就得大快乐;尽得小的责任,就得小快乐。你若是要躲,倒是自投苦海,永远不能解除了。

(文/梁启超)

1.下列对本文的理解和分析,说法有误的一项是( )| A.课文第①段以设问开头,引出“人生最苦的事,莫苦于身上背者一种未来的责任”。 |

| B.课文第⑤段中引用了孟子和曾子的话,孟子的话用作论据,曾子的话用作论点。 |

| C.课文第⑤段画线句中的“他”指代的是忧民忧国的仁人志士和悲天悯人的诸圣诸佛。 |

| D.课文从“最苦”和“最乐”两方面阐述“人生要勇于尽责任,而不能逃避责任”的道理。 |

| A.最苦与最乐 |

| B.人生最苦的事,莫苦于身上背着一种未来的责任。 |

| C.责任完了,算是人生第一件乐事。 |

| D.未尽责任是人生最苦之事,尽责任是人生最乐之事。 |

咬文嚼字

柴如瑾

①4月2日,著名语言学家、出版人郝铭鉴先生在上海病逝。由他创办于1995年的刊物《咬文嚼字》,是中国出版界第一份纠正社会语言运用的刊物,以专门“咬”文字差错而闻名,素有“语林啄木鸟”之称,深刻影响了国人的语文生活。今天,在我们悼念和缅怀这位一生捍卫语言纯洁的出版人之时,更要牢记他的谆谆箴言,在使用语言时,多些“咬文嚼字”的谨严精神。

②语言文字是我们日常生活工作中须臾不可离的交际工具和思维工具。无规矩不成方圆,规范、准确、生动地使用祖国的语言文字,对于我们交流沟通情感、表达思想认识和传承文化记忆,都极其重要。尽管如此,社会上却一直存在一些声音:认为写几个错别字是细枝末节,无关紧要;规范标点符号是小题大做,没事找事;词不达意、文理不通是个性时……甚至“无错不成书,无错不成刊,无错不成报”几成常态。

③以《咬文嚼字》2019年发布的“十大语文差错”为例,“主旋律”误为“主弦律”,“令人不齿”误为“令人不耻”,“不以为意”误为“不以为然……一字之差,谬以千里。殊不知正是这种“差不多先生”的表现,破坏了汉语言文字的纯洁和健康,给语言文字的发展和文化的传承带来了极大的危害。

④早在1951年,主流媒体就提出“每一个人都有责任纠正不规范使用汉语的现象,以建立正确地运用语言的严肃的文风”。今天来看,我们在使用语言时,仍需要再多些“咬文嚼字”的谨严精神。这是对母语的敬畏,对文字的敬畏,更是对中华优秀传统文化和人类智慧的敬畏。

⑤遵守语言文字规范是谨严的基础。人的成长是不断社会化的过程,也就是接受社会文化和规范,逐步适应社会生活的过程。语言文字规范作为社会规范的重要组成部分,可以帮助人确立基本的表达习惯、言语技巧和思维体系,维护语言的完整性和统一性。遵守这些标准和规范,有助于我们社会交际的顺畅、思维逻辑的缜密以及记忆认知的进步。

⑥“语言这东西,不是随便可以学好的,非下苦功不可。”标点、语音、字词、语法、修辞、逻辑、书写,每一处细节都容不得马虎大意,所以,学好语言文字知识是我们谨严的保障。需要耐心细致地揣摩辨析、持之以恒地学习研究,更需要在实践中不断加以修正、完善和提高。

⑦高阶版的“咬文嚼字”,则是追求思想情感和语言文字的完美契合。只有在最细小、最基础的遣词造句中,字斟句酌、反复推敲,才能准确地表达情感。“文学藉文字表现思想情感,文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝练。”朱光潜曾一针见血地指出,“咬文嚼字,表面上只是斟酌文字的分量,实际上就是调整思想和情感。

⑧作为文化的基础要素和鲜明标志,语言文字是文化传承、发展、繁荣的重要载体。多些“咬文嚼字”的谨严精神,语言文字才能在规范化的道路上行稳致远,从而推动中华优秀传统文化的发展,使其焕发出更加蓬勃的生命力。

(选自2020年4月8日《光明日报》,有删改)

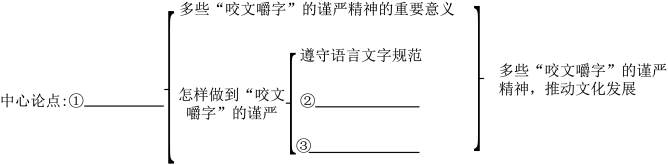

1.根据文章内容,完成下面的填空。

3.如果要给文章第⑦段补写一个论据,下面两则材料,哪一则更合适?请指出并说明理由。

A王安石写“春风又绿江南岸”时,觉得“到”过”“人”“满”等字在意境和情感表达上始终不妥,反复揣摩,修改十余次,最终改为“绿”字。

B.陆游自言“六十年间万首诗”,他用了一生的时间和情感来写诗 ,他的诗歌几乎涉及南宋前期 社会生活的各个领域,存世的也有九千三百余首。

【推荐3】“小”里面有大境界

刘波

(1)国字“大”与“小”,好写,易记。但中国人对“大”与“小”的心结,百转千回, 纠缠不清。

(2)造字者给了“大”和“小”不同的身材相貌,赋予了它们迥异的禀性和气质。“大” 一出场,便空中一“横”,着实霸道,一撇一捺也颇有气势。“小”却谦逊得多,一“竖” 露出十足的顺从,两个点儿,也都是大头朝下,不望高远。

(3)说来,国人是“好大恶小”的。封建社会,走仕途、吃俸禄的各级官员被称为“大人”, 田野劳作、忙碌营生的百姓被叫作“小民”,一大一小,强弱分明、高低立现。那时的“大” 与“小”,代表不同阶层地位。“学而优则仕”,也就成了“学而优则贵”“学而优则大”, 舍小逐大,人同此心。时至今日,国民求“大”的心结依存,做人要当“大人物”、办事要 有“大手笔”、为文要著“大文章”、行武要当“大英雄”……凡此种种,不一而足。好像 唯有这样,方显大丈夫之万丈豪情、志在鸿鹄。

(4)这种“大”,也与传统和文化有关。一般来说,大,象征着广袤与辽阔,象征着壮丽 与强盛。一个人力大,便平添几分勇气,不受欺侮。与“大”相关的词,多含褒奖和喜庆, 如大公无私、大义凛然、a 等等,不胜枚举。谁能做到处事大度、举止大方、心怀 大量、为人大气,便受人爱戴。个体奋斗追求大成绩、家庭生活讲究大团圆、社会经济寻求 大发展、国家民族实现大一统,这些目标古今中外,概莫能外。由此可见,“大”的确包含 着众多积极向上的因素和值得追求的价值。

(5)相反,“小”就不那么受待见了。诸如小肚鸡肠、小人得志、b

(6)“大”与“小”的话题,环顾四周,俯拾皆是,它们与历史相伴,与现实相伴,与生 活相伴,与你我相伴。A 你有你的“首富梦”,我有我的“小确幸”,人生理想,没有贵贱, 但都要通过一步一脚印、一天一积累地实现。B 其实,“小”是“大”的基础,能决定“大” 的程度。C 无论是做人还是做事,无论是企业还是产品,从小处入手,把细小做精,不愁干 不成大事业。D 忽视这些,再大再美好的目标,也难实现。而目标虽小不受瞩目,但无数“小 目标”的达成,就能走向大目标。

(7)君不见,“小”的两个点儿不正像一对翅膀?你若奋力一跃,亦能振翅高飞。

(选自《人民日报》2016 年 10 月 20 日)

1.给第(4)(5)段空缺处分别填写一个四字短语:a 处填 ,b 处填 。2.联系上下文将“不少刚进入社会的年轻人,人生目标定得很大,却缺少脚踏实地的作风, 只想干大事,不愿做小事。”这句话填入第(6)段何处( )?

| A.A | B.B | C.C | D.D |

4.联系本文和链接材料,并结合自己的一个生活实例来阐释你对“成功”的理解。

【链接材料】

材料一:有一家叫“风火轮”小小的速递公司,它的投递员从城北赶到城东已是满头大汗、气喘吁吁。为了保证非典时期客户的安全,他按公司规定见客户时带上了口罩;他双手捧起快件递到客户手中,说声“让您久等了,请把快件收好”。小小的“风火轮”公司以其守信和特别的细节——口罩,赢得了客户的信任,一时之间,闻名遐迩。

材料二:托尔斯泰曾说过:一个人的价值不是以数量而是以他的深度来衡量的,成功者的共同特点,就是能做小事情,能够抓住生活中的一些细节。