材料一:1937年7月7日夜,在北京郊外的卢沟桥,发生了有人向日本军队开枪的事件。第二天,中国方面继续开枪,进入战斗状态。事件本身不过是一个小摩擦,虽然人们希望就地解决,但是与日本方面的冲突事件不断发生,解决变得困难起来。

——(日)扶桑版《新历史教科书》

材料二:1937年7月7日在北京郊外的卢沟桥,日本军突然地攻击中国军队。这样,所谓“七七事变”一日本对中国的不宜而战的战争一就开始了。

——(日)井上清《日本的历史》

材料三:1937年,国民政府教育部命原处平原两地的北京大学、清华大学、南开大学组成长沙临时大学,1938年1月,教育部下令长沙临时大学迁往昆明,组建国立西南联各大学。主持学校日常工作的梅贻瑜教授提倡“德、智、体、美、劳、群六育并举 ”的教育思想,主张“博先于精”。联大的很多教授都是学贯中西的大家,他们经常夹着讲义逃警报、在树底下、茅屋内给学生讲课。一些教授运用化学方法制造战时急需品,用先进的科学技术改进农业生产,还将云南马油适当处理作为火车,汽车及飞机的润滑油使用。

——据《抗战时期的中国高校教育管理》等

材料四:中共中央号召军民自力更生、自己动手、克服困难。大生产运动首先在部队展开。1941年春,八路军三五九旅开进了荆棘丛生的南泥湾,实行战斗、生产、学习三结合,除了垦荒、发展农业外,还创办了纺织厂、肥皂厂、造纸厂、磨坊、油坊、盐井等。经过奋斗,粮食也做到了全部自给,并向边区政府上缴粮食。原来的荒原被改造成了“陕北江南”。

——摘编自陈旭麓《五四后三十年》

(1)材料一、二对卢沟桥事变的看法有何不同?同是日本的书籍,为何有不同的观点?

(2)据材料三,概括西南联大的办学特点。

(3)据材料四和所学知识,分析中共大生产运动的积极作用。

相似题推荐

材料一 欧美的物质文明,我们可以完全仿效,可以盲从,搬进中国来也可以行得通。如果不管中国自己的风土人情是怎么样,便像学习外国机器一样,把外国管理社会的政治硬搬进来,那便是大错。

——《孙中山全集》

材料二 孙中山是中国近代政治文明——共和制的委要催生人。他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以创新”。

——《中华文明史》

材料三 毛泽东是一位杰出的共产党领袖,他制定出新的革命策略,拒绝了只能依靠城市无产阶级进行革命这一传统的马克思主义原则……这对莫斯科来说纯属异端邪说,但毛(泽东)自行其是,将农民组织起来,建立了独立的军队和政府。……共产党领导人毛泽东于1949年10月1日在北京宣布中华人民共和国成立。

——《全球通史》

材料四 中国楚一个两头小中间大的社会,无产阶级和地主大资产阶级都只占少数,最广大的人民是农民、城市小资产阶级以及其他的中间阶级。如果这些阶级的人们没有说话的权利,要想把国事弄好是不可能的。共产党提出的使各界人民都有说话机会、都有事做、都有饭吃的政策,是真正的革命三民主义的政策。在土地关系上,我们一方面实行减租减息,使农民有饭吃:另一方面又实行部分的交租交息,使地主也能过活。这样的政策我们叫做新民主主义的政策,这是真正适合现在中国国情的政策。

——摘编自毛泽东《在陕甘宁边区参议会的演说》(1941年11月)

(1)据材料一并缩合所学,指出19世纪60年代把“欧美的物质文明”“搬进中国”的重大历史事件的名称及其结局。

(2)材料二认为孙中山学说有何特点?为什么说他是“共和制的重要催生人”?

(3)据材料三,作者认为毛泽东“自行其是”的行为有哪些?

(4)结合所学知识指出材料四中中共为了“使各界人民都有说话机会”所采取的措施。你如何理解这样的政策“是真正适合现在中国国情的政策”?

探究一:民族伤痛

| 战争名称 | 时间 | 签订条约 | 随着列强侵略的加剧,中国逐步沦为②社会。 |

| ① | 1840—1842年 | 《南京条约》 | |

| 第二次鸦片战争 | 1856—1860年 | 《天津条约》《北京条约》 | |

| 甲午中日战争 | 1894—1895年 | 《马关条约》 | |

| 八国联军侵华战争 | 1900年 | 《辛丑条约》 |

(1)上表是某同学制作的《近代列强侵华战争情况简表(19世纪中期到20世纪初)》,表格中①②两处应填写的内容分别是什么?

探究二:不懈探索

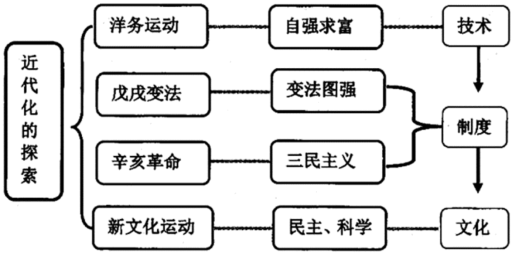

(2)根据思维导图,归纳中国早期近代化探索的特点。

“中国近代化的探索”思维导图

探究三:英勇抗争

(3)1940年下半年,中国共产党领导的军队在敌后战场发动了哪次大规模战役?中国人民抗日战争取得完全胜利的决定性因素是什么?

探究四:伟大复兴

(4)时代各有不同,青春一脉相承。结合上述内容,作为新时代的青少年,你认为怎样才能实现“强国有我”的誓言?

【救国道路苦探寻】

材料一:

图A维新运动期间各地重要报纸图B共产党早期组织创办的工人刊物

(1)依据材料一,指出图A、图B分别反映了近代中国先进知识分子探索的救国道路是什么?分析图B救国道路出现的背景。

【革命道路初实践】

材料二:毛泽东发现农民们可以动员起来……因此,他找到了信心,认为中共是能够生存和发展下去的,只要在一个地区内有人力和粮食支持战斗,就能发展自己的武装力量。1931年以毛泽东为主席的“江西苏维埃共和国”就成了这一努力的榜样。

——(美)费正清《伟大的中国革命》

(2)依据材料二,结合所学知识,概括毛泽东为实现“生存和发展”实践举措,并用抗日战争时期的史实说明毛泽东的观点。

【特色道路终开辟】

材料三:

(3)请补充完整材料三图表中关于改革开放的相关内容,并在三个史实中任选其一,从历史地位的角度对该史实进行解读。

【中国道路新征程】

材料四:

习近平在西安主持中国—中亚峰会 | 以习近平同志为核心的党中央,明确了新形势下对外工作的战略目标和重大使命。坚定中国特色社会主义大国自信,提出构建人类命运共同体的宏伟蓝图,深化以发展全球伙伴关系为目标的全方位外交布局,确立以“一带一路”建设为统领的对外开放新格局,展现捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志,创新全球治理理念和实践。 ——摘编自人民网《大国外交》 |