材料一“中世纪大学的起源是一个复杂而漫长的历程,“教堂的钟声”、“骑士的马蹄声”、“城市的熙攘声”、“行会的劳作声”等一系列“声音”在以“知识”为特征的音符中,共同谱写了作为“高等学业"的实体性组织,它与圣职主义、帝国主权通力协作,构筑了基督教世界长久安定的生活空间。”

——英海斯汀·拉斯达尔《中世纪的欧洲大学》

(1)材料一中的一系列“声音”分别有何具体含义?

材料二

北京大学简史 | ||

| ① | 1898年 | 正式创办,名为“京师大学堂”,章程规定“中学为体,西学为用,中西并用,观其会通”的办学方针。 |

| ② | 1900~ 1902年 | 遭到破坏,一度停办。 |

| ③ | 1903年 | 增设医学馆、译学馆和进士馆,同时办分科大学,设有经、法、文、格致(理科)、农、工、商、医八科。 |

| ④ | 1916~ 1919年 | 蔡元培任校长,陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等任职或任教。 |

| ⑤ | 1938 ~ 1945年 | 与清华大学、南开大学在昆明组成西南联合大学,设5个学院、26个学系,坚持教育、科学、文化事业。 |

——整理自百度百科

(2)根据材料二①③处内容概括京师大学堂的办学特点,并分别简述分析②处大学遭到停办和⑤处迁往昆明的原因。

(3)根据④处的史实,分析这一时期的北京大学对近代中国产生了怎样的深远影响。

材料三“十三五”以来,教育部与相关部委、大型企业、地方政府深入开展共建教育部直属高校和地方高校工作,新增共建中西部高校39所。共建促使中西部高校办学条件明显改善,土地、编制等支持大幅提高。“十三五”期间,中西部省部共建高校经费大幅增长,总计超500亿元,首批“双一流”建设高校重点共建带动中西部各地政府投入建设资金超190亿元。

——新华网《教育部:“十三五”期间中西部省部共建高校经费总计超500亿元》

(4)根据材料三,概括国家加大对中西部高校建设的具体举指。

相似题推荐

材料一 洋务派创办的部分新式学堂(下表)

| 时间 | 学堂名称 | 时间 | 学堂名称 |

| 1862年 | 京师同文馆 | 1882年 | 上海电报学堂 |

| 1864年 | 广州同文馆 | 1885年 | 天津武备学堂(近代陆军学堂) |

| 1866年 | 福州船政学堂(近代海军学校) | 1887年 | 广东水陆师学堂 |

材料二 1902年共有近代学堂35787所,1912年增至82272所;学生则从1006743人增至2933387人。比较起来,这批人在数量上更多于八股取士类。新的士类在近代中国大批出现,体现了知识分子阶层的新陈代谢。随着他们的产生,同时出现了种种前所未有的职业,如记者、编辑、律师、医生和近代学堂的教师等。

材料三 在科举制下,读书士子的唯一出路是沿着“学而优则仕”的阶梯进入统治层,当学校代替了科举之后,他们的知识结构发生了根本的变化,新的自然科学、社会科学逐渐成为他们所学的主要科目,工业、商业、法政、师范、医学、土木、铁道、测绘、物理、制药、外语、陆军、炮兵、警察、蚕业等等学科,都进入了他们的视野。于是,知识分子面前不再是仅仅一条仕途,而是有着多种职业可供选择,他们进入了工商、财会、医生、律师、新闻、出版、艺术等各社会职业阶层,分组成不同的集团与派别。

(1)根据材料一,从分布地域或学堂类型中任选一个角度,概括洋务派创办的新式学堂的特点。(2)根据材料二指出20世纪初中国教育发生的新变化。(至少两点)

(3)据材料三,概括科举制度废除后知识分子发生了什么变化?

(4)上述材料共同反映了近代中国社会在哪一领域逐步走向近代化?( )

| A.文学 | B.艺术 | C.教育 | D.社会生活 |

材料一 晚清画报是一种由西方传入并“以图像为中心”叙事的新型报刊。1884年创刊于上海的《点石斋画报》,由于采用了石印技术,使得画报在中国迅速推广。19世纪末至20世纪初,全国各地发行的画报有120多种。《申报》曾在《论画报可以启蒙》中写道:“上海自通商以后,取效西法,日刊日报出售,欲使天下之人咸知世务,法至善也。然中国识字者少,不识字者多,安能人人尽阅报章,亦何能人人尽知报中之事?于是创设画报,月出数册。或取古人之事,绘之以为考据:或取报中近事,绘之以广见闻。”

——摘编自陈平原《左图右史与西学东渐》等

(1)阅读材料一,结合所学,分析19世纪末20世纪初晚清画报兴盛的原因。

材料二 1902 年创刊的《启蒙画报》(1902-1904发行)是近代北京的第一份画报,其开设的部分栏目如下:

本国历史 | 本国地舆 | 各国新闻 | 家庭教育 | 格致述古 |

算率 | 算术 | 化理初阶 | 初级物理 | 物理 |

普通植物 | 动物情状 | 卫生术 | 教育精神 | 西事起原 |

博物小品 | 时闻 | 海国轶事 | 游戏格致 | 笑林 |

下图插画文字为:三个小孩上学,一人手一本汉文书有一万两千字,又一人手一本洋文有八千个字,又一人有一册图有五千二百字,先生问这两本的字加上是多少?齐答道两万。先生说不错,问拿图的说,这图字加上是多少?答道七万两千,先生说不对,错了位了,看报的小孩们,替他算算是多少?

——摘编自宋永林《北京近代第一份画报》等

(2)依据材料二,概括《启蒙画报》的特点。

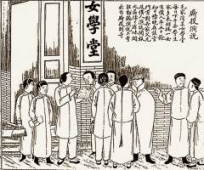

材料三 画报作为一手史料,可以反映当时社会的变迁。下图为1907年北京《益森画报》所载的《厮役演说》。画中文字为:毛家湾某女学堂,每日下午,各学生家多来相接。一女生仆人,年五十余,在该堂门首对各家父兄及仆人演说“阅报之益”,津津有味,颇能动听。演说不奇,出自厮役则奇。

(3)阅读材料三的图文信息,说说其所体现的社会变迁。

材料一:科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则。不论贵族和平民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)结合所学,写出科举制诞生的标志。

材料二:如表是中国古代科举制度发展演变简表。

| 时期 | 录取数量或方式 | 考试内容 | 考试程序 |

| 唐代 | 进士录取率只有百分之一二 | 诗赋、儒家经典、法律、文字、算学等 | ①时,初设殿试,但未形成定制 |

| 宋代 | 录取名额大为增加 | 儒家经典为主,儒家经典可依据多种注疏 | 考试分解试、省试、殿试三级;殿试成为定制,录取权由皇帝直接掌握 |

| 明代 | 开始实行“南北榜”,即南北方的学子,按照其所处的地域进行排名,分别录取出贡生后,再统一参加殿试 | 命题范围只限于②,答卷只能以③的注释为主 | 士人需先入地方学校为生员或入国子监为监生,再通过乡试、会试、殿试而入仕 |

(3)依据图表任选一个角度,概括从唐代至明代科举制度的发展变化。

材料三:科举的不断僵化表现在以下两点:功能层面上,科举考试内容的八股取士已不能造就当时国际环境所需的新人才,积弊日深……技术层面上,科举的公平性因清朝政府的腐败和中国传统封建制度的僵化而逐步丧失。19世纪末在列强进逼的威胁下,风雨飘摇中的清政府为了解决日渐穷困的财政问题大开纳捐之制,当时竟有30%-50%生员的功名靠捐纳而得。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(4)依据材料三并结合所学知识,指出清政府实施“纳捐之制”的直接目的。并尝试分析这种“纳捐之制”对国家造成的影响。

材料四:光绪三十一年(1905)慈禧太后下诏书,自1906年开始,所有乡会试一律停止,科举制寿终正寝。在清末教育体制转型的过程中,各类新式学堂如雨后春笋地涌现,出现了一个全国性的办学高潮。在创办新式学堂培养新式人才的同时,清末又出现一个出国留学的热潮。

——据张卫民《中国教育纪元的断代工程》

(5)依据材料四及所学知识,概括废除科举制的积极影响。

材料一 1977年以来历年高考人数与录取人数对比(部分)

年份 | 高考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取率 |

1982年 | 187 | 32 | 17.1% |

1989年 | 266 | 60 | 22.56% |

1999年 | 288 | 160 | 55.56% |

2009年 | 1020 | 629 | 61.67% |

2019年 | 1031 | 820 | 79.53% |

材料二 近年来中国新能源汽车厂商连续在锂电池技术、电控技术和5G技术开发等核心技术取得了突破,拥有新能源电车80%以上的专利,实现了国产新能源汽车弯道超车,迅速崛起,2021年中国8大品牌占全球新能源车总销量的28.23%。

(1)根据材料一,我国历年高考人数和录取率有什么变化?(2)根据材料二,我国的新能源汽车有哪些优势?请再举一例改革开放后我国的科技成就。

(3)从材料一和材料二的联系中,你能得到怎样的认识。

阅读下列材料,回答问题:

材料一

时间 | 事件 | 创办人 | 备注 |

1839年 | 创办马礼逊学堂 | 英国人温施娣和美国传教士布朗 | 近代来华传教士最早创办的学校之一 |

1843年 | 迁徙校英华学院 | 传教士马礼逊等 | 从马六甲迁至香港 |

1844年 | 创办宁波女塾 | 传教士爱尔德赛 | 外国传教士在华设立的最早的教会女校 |

1862年 | 京师同文馆正式成立 | 恭亲王奕䜣 | 1902年并入京师大学堂 |

1864年 | 创办广州同文馆 | 谈广楠、汤森 | 洋务派在广州所办的较重大的洋务事业之一 |

1898年 | 创办京师大学堂 | 张百熙等 | 中国近代第一所国立大学 |

1903年 | 制定《奏定学堂章程》 | 张之洞等 | 中国近代第一个以教育法令公布在全国实行的学制 |

材料二 第一,北大是常为新的,改进的运动的先锋,要使中国向着好的,往上的道路走。虽然中了许多暗箭,背了许多谣言;教授和学生也都逐年地有些改换了,而那向上的精神还是始终一贯,不见得弛懈。第二,北大是常与黑暗势力抗战的,即使只有自己;北大究竟还是活的,而且还在生长的。凡活的而且在生长着,总有着希望的前途。

——摘编自鲁迅《我观北大》(1925年)

材料三 1938年,北京大学、清华大学和南开大学三校在昆明联合组建国立西南联合大学,在民族存亡之际,联大师生赓续文化,弦歌不辍……在这里,走出了2位诺贝尔奖获得者、8位“两弹一星功勋奖章”获得者、171位两院院士……无论是投笔从戎走上抗战前线,还是在校园继续刻苦学习,都是一种爱国。

——摘编自《西南联大:抗战烽火中的不辍弦歌》(中国教育报)

材料四 通过实施教育信息化2.0行动计划,到2022年基本实现教学应用覆盖全体教师、学生应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台,推动从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变。

——教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知

(1)根据材料一,分析1839—1903年近代教育发展有何特点?结合所学知识,京师大学堂创办于哪一事件期间?

(2)根据材料二并结合所学知识,举一例说明北大是“改进的运动的先锋”、“常与黑暗势力抗战的”。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西南联合大学成立的背景,并依据材料三概括西南联大在此时期发挥的积极作用。

(4)材料四中教育信息化2.0行动与哪一次科技革命有关?结合所学知识,指出教育信息化在教育现代化中起到了什么作用。

(5)综合上述材料,请你分析教育对社会发展的重要性。

材料一 1951年,哈尔滨工业大学被国家确定为中国高等教育学习苏联的两所院校之一;1952年,哈工大学制改为5年,加强对学生的工程训练,使学生具备独立承担工程技术任务的能力;1954年10月,高教部第一批确定6所高校为全国重点大学,哈工大成为京外唯一一所重点大学;1957年,哈工大已发展到7个系23个专业,基本上建设成为新型多科性工业大学。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国家加快哈工大发展的主要原因。

材料二 1969年3月,珍宝岛事件爆发,前苏联公然进犯我国东北边境;1970年春,根据上级指示,哈工大少数人员与绝大部分物资南迁重庆,与哈军工二系合并成立重庆工业大学;1973年8月国务院、中央军委决定重庆工业大学北返,恢复哈工大。几经折腾,学校遭到严重破坏。

(2)结合所学,分析材料二中哈工大“遭到严重破坏”的时代背景。

材料三 哈工大为中国航天领域输送了超过8000余名毕业生,其中载人航天工程总指挥李继耐、副总指挥胡世祥,绕月探测工程总设计师孙家栋、总指挥栾恩杰,原总装备部副部长李元正,国家航天局局长许达哲,“神舟”六号飞船系统总指挥尚志、神舟六号飞船总设计师张柏楠都是他们中的代表。正如航天员杨利伟在学校演讲时所言:“在我工作的周围有近40%的人是哈工大毕业生。”

(3)根据材料三,概括哈工大对国家的历史贡献。

材料四 希望哈尔滨工业大学在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新、奋发作为、追求卓越,努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

——《习近平致哈尔滨工业大学建校100周年的贺信》

(4)综上探究,你对我国大学的发展历程有何认识?据此谈谈你对材料四的理解。