【外交·起步】

材料一 “一边倒”政策的形成有着深刻的历史渊源:它是美苏冷战、世界分裂成两大对立阵营的国际大背景下的产物,是中共对解放战争时期美国坚持扶蒋反共的对华政策所作出的必然回应。中共选择对苏“一边倒”不仅仅是由于意识形态方面的原因,更重要的是考虑到中华民族的最高利益与经济建设的需要。

——摘自周建超《再论“一边倒”外交政策的历史成因》

【外交·成熟】材料二 和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。和平共处五项原则中包含四个“互”字、一个“共”字,既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。

——摘自习近平《弘扬和平共处五项原则建设合作共赢美好世界—在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话》

【外交·发展】材料三

材料四 1964年中法宣布建立外交关系。法国成为第一个与中国建立大使级外交关系的西方国家。中法两国谋求独立自主的外交地位,均反对美苏垄断世界事务,这是促成中法建交的基本因素。中法两国文化交流的历史远比政治关系悠久。法国人民大革命推翻封建统治,使许多尚在黑暗中探求中国前途的革命家深受启发。毛主席十分赞赏戴高乐奉行的独立自主政策,两国领导人的政治智慧和对中法关系的共同重视保证了两国建交谈判的顺利进行。

——摘编自李军等《中法建交背景及原因浅析》

(1)结合所学知识,谈谈你对中华人民共和国成立让“中国人从此站起来了”的理解。根据材料一,概括中华人民共和国成立初期实行“一边倒”外交政策的必要性。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳和平共处五项原则对推动国际关系发展所起的作用。指出中国特色大国外交呈现怎样的特点?

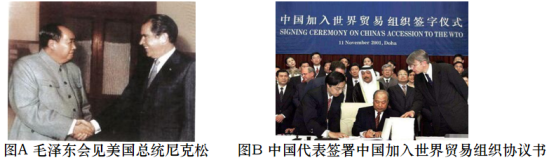

(3)图A历史事件发生于哪一年?结合所学知识,简述中国加入世界贸易组织的意义。

(4)根据材料四,概括中法建交的原因。2024年是中法建交60周年,请你为纪念中法建交起一个宣传标语。(要求:主题鲜明,语言凝练)

相似题推荐

材料一 东方红,太阳升……他为人民谋幸福,他是人民的大救星。

——歌曲《东方红》

材料二 一九七九年,那是个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇。

——歌曲《春天的故事》

材料三 “我们唱着东方红,当家作主站起来;我们讲着春天的故事,改革开放富起来;继往开来的领路人,带领我们走进那新时代,高举旗帜开创未来。”

——《走进新时代》

材料四 2017年10月18日,中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。大会强调我们要不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

请回答:

(1)材料一歌颂的“大救星”是谁?材料二中的“老人”是谁?

(2)“1979年画了一个圈”是指什么历史事件?“1992年谱写诗篇”又是指什么?

(3)结合材料三和所学知识,指出我国改革开放以来已经形成了怎样的对外开放的格局?

(4)根据材料四结合所学知识指出“中国梦”的基本内涵是什么?

(5)实现中国梦要走中国道路。“中国道路”也引起了世人的瞩目。请问“中国道路”具体是指什么道路?

【屈辱沧桑篇】

材料一

【革命风潮篇】

材料二

【走向世界篇】

材料三 也许,我们应该把1989年看成是20世纪的结束,而将1978年看作是21世纪开始的标志。1989年首先是属于欧洲的,而1978年纯粹是中国时刻。

——英国专栏作家马丁·雅克

材料四 如果说此前中国一直在随道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。

——经济学家华而诚

请回答:

(1)据材料一,请用史实说明“南京是中国近代史的起点”。

(2)指出材料二中周恩来所说的第二个“天安门”所对应的历史事件。

(3)据材料三并结合所学知识,从中国走向世界的视角来分析,为何把中国的1978年视为21世纪开始的标志?

(4)据材料四并结合所学知识,从思想领域来看,这里的“光亮”主要是指什么?(注意史论结合)

材料一 在中国长达数千年的历史上,有过三次从根本上改变了中国的政治结构和社会结构的大革命。第一次发生在公元前221年,它结束了封建领主制,创立了中央集权制的帝国;第二次发生在1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次则发生在1949年,建立了共产党领导的政权。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 “一九五三年将是我国进行大规模建设的第一年。”……“工业化——这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。”

——《人民日报》1953年元旦社论

(1)根据材料一,指出引起“第三次变化”的事件名称。结合所学知识概括该事件给中国社会带来的变化。

(2)根据材料二,指出党和政府为实现这个“最高利益”采取了怎样的建设规划?起到了怎样的作用?

| 世界 | 中国 |

| 工业革命与中国:最早开始工业革命的英国为了开辟海外市场,推销工业品,掠夺廉价工业原料,对中国采取的措施是什么?对中国造成的最严重影响是什么? | |

| 第一次世界大战与中国:1917年,中国北洋军阀政府加入协约国参战,成为战胜国之一。战后列强无视战胜国之一的中国,把德国在中国山东的一切特权转给日本,引发了中国什么运动的爆发?这一事件标志着什么? | |

| 1929~1933年经济危机与中国,日本为了转嫁经济危机,对中国发动的侵略战争是什么? | |

| 经济全球化与中国:改革开放中的中国正积极融入经济全球化,(举例论证) |

材料一

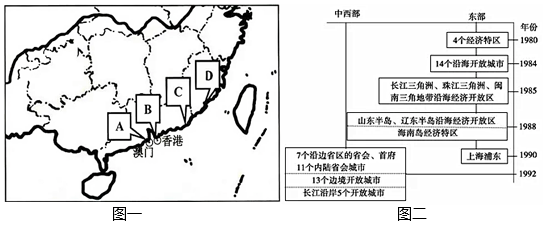

(1)1980年,我国设立了四个经济特区。请你在图一ABCD对应位置填出这四个经济特区的名称。

(2)据图二,写出中国对外开放格局形成的过程,并指出该格局的特点。

材料二 我国内地将初级产品拿到特区,根据外销需要“梳妆打扮”,增值出口。在特区进行市场经济的“实验”,取得经验后在全国推广。特区作为加强同香港、澳门、台湾的经济合作的特殊基础,发挥了很强的辐射作用,政治意义非常重大。

——摘编自刘利亚《论经济特区与中国对外开放》

(3)根据材料二,概括我国建立经济特区的作用。

材料三 对外开放是中国的基本国策,中国向世界全方位开放的态度是鲜明的。中国利用外资的政策不会变,对外商投资企业合法权益的保护不会变,为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。

(4)据材料三,指出中国对外开放的态度。在21世纪初,中国采取的哪一重大举措(事件)体现了材料三所反映的态度,请举一例说明。

材料一 这是当代中国发展的关键一招。1979—2012年,我国国内生产总值年均增速远高于同期世界经济增速,是全球经济增长的最大贡献者,给世界上那些希望加快发展又保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。

——摘编自张树军《深刻认识改革开放的重大意义》

材料二 经过全党全国各族人民共同努力,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,区域性整体贫困得到解决,只要我们坚持党的领导,坚定走中国特色社会主义道路

——摘编自习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识,“关键一招”指的是什么?并说明“关键一招”给中国和世界带来的影响。

(2)根据材料二概括我国脱贫攻坚取得的成就及原因。

(3)综上所述,并结合所学知识,列举进入21世纪后中国共产党带领中国人民“不断从胜利走向新的胜利“的其它史实。

材料一 第五十四条:中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

(1)依据材料一,指出新中国成立后奉行的外交政策。

材料二 我们相信,中印两国的关系会一天一天地好起来。新中国成立后,就确立了处理中印两国关系的原则,那就是互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处的原则。

(2)根据材料二,周恩来认为能让中印两国关系“一天天地好起来”的主要原因是什么?结合所学知识,指出材料中的外交原则产生的国际意义。

材料三 我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该因它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。

——周恩来(1955年)

(3)材料三是周恩来在哪次国际会议上提出的什么方针的体现?

材料一:20世纪50年代,新中国积极同邻近国家和新兴独立国家发展友好关系,参加了一系列外交活动并产生了积极的影响,国际政治舞台开始有了 “中国声音”,中国的国际地位大大提高。

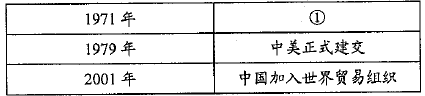

材料二:20世纪70年代以来新中国官方外交大事年表(部分)

材料三:新中国成立 70 年来,尤其是21 世纪以来,中国对稳定世界发展所作的贡献日益显著,中国的大国责任与担当快速增长,国际影响力日益增强。中国积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点,构建人类命运共同体。

—— 摘编自严文斌《解构百年大变局之“变”与“局”》

请回答:

(1)据材料一结合所学知识,分别指出1953年、1955年在国际政治舞台上的“中国声音”的表现?

(2)材料二表格中①的位置应该是哪一项外交成就? 结合所学,分析取得该成就的原因?

(3)据材料三,指出进入21世纪解决人类问题的中国方案?

材料一:如何发展与周边国家的关系,解决相互之间的争端与分歧,保障周边环境的和平与稳定,是新中国建国初期外交的一个重大课题。把和平共处的思想具体化为五项处理国家关系的基本原则,是中国政府在处理与周边国家的关系时提出来的。

材料二:在中华人民共和国成立之初的五、六十年代,中国的外交受到严格限制,难以全面融入国际社会。20世纪70年代,中国恢复了在联合国的合法席位,与日、美等资本主义国家建立外交关系,越来越多地加入一些国际组织和参加国际会议,但中国的外交活动旁观多于实际参与。改革开放以后,中国积极拓展多边外交关系,中国特色大国外交形成了全方位、多层次、立体化的外交布局,在国际事务中发挥日益重要的作用。

材料三:进入新时期,中国更加积极地活跃在国际舞台上。1981年以来,我国积极参加国际维和行动。2001年,亚太经合组织领导人非正式会议在上海成功召开。同年中国加入世界贸易组织。2008年北京奥运会、2010年上海世博会,让全世界的目光聚焦中国。到2012年,中国已在105个国家和地区开设了350多所孔子学院。中国积极参与全球事务,推动构建人类命运共同体。倡议并深入实施“一带一路”建设。截至2019年中国已同180个国家建交,参加了100多个政府间国际组织的工作。中国在世界舞台上所扮演的角色,必将对21世纪的世界产生深远的影响。

(1)根据材料一,指出我国提出和平共处五项原则的目的。

(2)根据材料二,概括中华人民共和国成立后外交事业发展的历程。

(3)根据材料三,探究新时期我国在国际舞台上发挥的作用。

(4)综合上述材料、问题和所学知识,归纳新中国外交事业不断取得成就的原因。

【推荐1】外交工作主要是处理国家与国家,政府与政府之间的关系。阅读下列材料,回答问题:

【材料一】 (2018年)4月9日,联合国会议现场外,出现了叙利亚代表巴沙尔·贾法里落寞的身影。这位叙利亚驻联合国代表在会上怒斥美国以谎言为由发动侵略战争。……但这没有能阻止美英法联军对叙利亚发动空袭。外交官无奈的身影,刺痛了无数中国人。因为这一幕,是多么的似曾相识!

——《人民日报》(4月15日)

(1)请结合20世纪中国近现代史,举例说明:“这一幕,是多么的似曾相识!”

【材料二】 1942年12月,中美关系发生了转折性变化。美国开始正视中国战场对于抗击日本的巨大作用,迫切需要中国战场牵制与消耗日本的战斗力。12月23日,在重庆召开了中、美、英三国军事代表会议,讨论了有关对日作战问题,并确定成立中国战区,由蒋介石担任总司令,成立三国代表组成的联合作战参谋部,由史迪威任中国战区的参谋长。

——据张殿清《抗日战争时期的中美关系及启示》整编

(2)依据材料二,指出中美关系发生转折性变化的原因,并概括当时中美关系转变的表现。

【材料三】 苏联政府以重兵集结在中苏和中蒙边境,多次对中国进行武装挑衅,对中国构成严重威胁。……美国深陷于侵越的泥潭之中。美苏争霸出现了苏攻美守的态势。

中国重申了中华人民共和国是中国唯一合法政府、台湾是中国的一个省。美国政府表示:“美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。”

——根据金冲及《二十世纪中国史纲》整理

(3)依据材料三回答:中美关系正常化的原因。中美就“台湾问题”达成怎样的共识?中美关系开始正常化的标志是什么?

【材料四】 1999年5月8日,以美国为首的北约轰炸中国驻南斯拉夫大使馆。同年11月,中美在北京签署关于中国加入世贸组织的双边协议,为中国入世扫清了最大障碍。2001年4月1日,中美撞机事件。同年“9•11事件”后,中美加强反恐合作……2017年中美贸易总值达到3.95万亿元人民币。2018年4月22日美国总统特朗普签署总统备忘录,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购。

(4)依据材料四概括:当今中美关系发展的特点。

(5)综上所述,你有什么启示?

【推荐2】中美关系正常化40多年来,起起伏伏,可谓风雨兼程,但总的来说是朝着健康方向发展的,结合所学知识回答相关问题。

(1)中美关系正常化开始于何时?在影响中美关系发展的诸多因素中,哪一问题举足轻重?

(2)除中美关系外,20世纪70年代中国的外交事业还取得了许多重大成就,请列举两例。

(3)你认为当今中美关系顺利,稳定发展的前提是什么?

材料一 我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映……我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结。

——周恩来(1955年)

(1)材料一是周恩来在哪次国际会议上提出的什么方针?

材料二 战后……一大批亚非国家取得了独立加入了联合国。没有这批国家的加入,中国恢复在联合国的合法席位是难以想象的。

——吴建民《中国重返联合国的重大意义》

(2)据材料二,中国能够重返联合国的原因是什么?

材料三 一个更为显著的变化是在外交领域,在不断加深与亚、非、拉国家友谊的同时,二十世纪七十年代,新中国一步步打开西方世界的封锁,为国家发展开拓了新的空间。

——《筑梦中国》解说词

(3)用两个事例说明,二十世纪七十年代,新中国外交“为国家发展开拓了新的空间”。

材料四 中国共产党在领导中国人民取得了社会主义现代化建设伟大成就的同时,认清国际局势的发展方向,以开放的状态积极参与国际竞争与合作,并在国际事务中发挥着更加重要的作用。

(4)结合材料四和所学知识,归纳我国在外交领域取得辉煌成就的原因有哪些?