材料一 1760年,英国5万-10万人的城市只有1个,1851年达到13个。1851年,10万人以上的大城市已有7个,曼切斯特已达35万人。18世纪,英国农村人口占总人口的70%,到1841年下降为20%,初步实现了城市化。到19世纪上半叶,英国等欧洲国家已形成了庞大的城市贫民群体,成为影响社会发展的重要阶层。

材料二 17世纪初,美国的印第安人不到40万人,随着欧洲移民的流入,1780年至1790年人口增长了41%,到1860年,美国人口增加到3144万人。1861-1914年,又有外国移民2710万人移入。

材料三 据统计: 1910年欧洲人口由3.44亿人下降到1920年的3.29亿人,人口年平均增长率为-0.4%。

材料四 华为于1987年成立于中国深圳。在20多年的时间里,逐步发展成一家业务遍及全球170多个国家和地区的公司。公司人数约17万,派往海外的研发人员约7万。

(1)根据材料一,指出18-19世纪上半叶英国人口流动的趋势并简要分析其原因。(2)结合材料二和所学知识,指出17-20世纪初美国人口增长的主要因素,并简要分析其对美国发展的积极影响。

(3)根据材料三和所学知识,指出欧洲人口减少的直接原因。

(4)根据材料四及所学知识,指出近年华为公司大量外派员工到海外与全球什么趋势有关?

(5)综合以上材料,你可以得出什么结论?

相似题推荐

材料一 英国拥有很大的、不断扩大的市场;英国还拥有更多的、可供工业革命使用的资金;由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力,贫穷的农民们不得不去城里找工作。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 机器都在执行着一种新的规律,纺工不再像过去那样在家里无拘无束的摇车纺纱了,织工也不能够像过去那样在家里自由自在的投梭织布了。现在,他们必须在工厂中按照没有生命疲倦的机器设备所确定的速度工作。

——《剑桥欧洲经济史》

材料三 英国交通发展简表

| 类别 | 大事记 |

| 公路 | 1760—1774年,议会批准了452项公路筑路申请 |

至1800年,已建成1600条公路 | |

| 内河航运 | 1761年,开凿第一条内陆运河 |

18世纪90年代,开凿42条新运河,耗资650万英镑 | |

| 铁路 | 至1835年,议会批准了54条铁路修筑计划 |

1845—1847年,又有576家铁路公司被批准成立,筑路8731英里 |

(1)根据材料一,概括工业革命的爆发首先需要满足的三个因素,并结合所学知识,分析18世纪的英国是如何满足这三项因素,从而促成了工业革命的首先爆发?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出工业革命使生产方式发生了怎样的变化?促使发生这一变化是因为什么技术的革新?这一技术的革新促进了哪些生产部门的发展?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出英国在18世纪60年代以后国内交通飞速发展的原因。

(4)综合上述材料,英国工业革命的发展历程让我们明白了什么道理?

材料一如果全球化把欧洲人迈入大洋当作开始的话,那么走在前列的首先是伊比利亚半岛国家。他们以高效的行政机器组织远航,怀揣着传播上帝福音和寻找黄金的期盼揭开了不同种族、不同文明的大碰撞,充满“内在动力”的帆船运载着奴隶、黄金、香料,也洒播着诸如“地球是圆的”等进步光芒。

——摘编自巴勒克拉夫《处于变动世界中的历史》

材料二1492年哥伦布首次航行到美洲大陆,引发了一场在东半球与西半球之间的大交换。有学者称之为哥伦布大交换。欧洲移民漂洋过海来到新的土地生活,他们带来的小麦、葡萄、马匹、牛、猪等使得美洲食物和营养的供给快速增加;他们携带的传染病使美洲的土著人口数量锐减。美洲的玉米、马铃薯、番茄等作物在他们的传播下也在非洲、亚洲和欧洲生根发芽。

——摘编自《新全球史》和《哥伦布大交换》

材料三19世纪中期,英国出口贸易中工业制造品占89%。同期的进口贸易中,原材料占61%,食品占33%。英国的贸易伙伴,除了欧洲国家外,主要是美洲国家及其殖民地。英国的出口工业商品,从日常消费品到各种机械设备,几乎无所不包。由于英国商业信息灵通,往往可以以最便宜的价格购买到美洲和东欧的小麦和玉米、澳大利亚和阿根廷的肉类、中美洲的热带物产、马来西亚的锡、南美洲的铁等。英国的国民经济已经完全是一个外向型的经济。

——摘编自王斯德《世界通史(第二版)》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新航路开辟的背景。

(2)依据材料二,概述“哥伦布大交换”的表现,结合所学分析其对世界格局的影响。

(3)依据材料三,结合所学,说明19世纪中期“英国的国民经济已经完全是一个外向型的经济”的原因。

材料一 福建茶叶大规模种植开始于唐代。宋元时期,茶叶成为重要的经济作物。鸦片战争后,福建茶叶生产在商品经济大潮下迅猛发展。1853年,朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口。洋行买办内地收购茶叶制度的实行,直接将内地茶叶经济与沿海茶叶贸易对接起来。1858年,外商到中国内地购货出洋只要缴纳一次2.5%的子口税,极大降低了从武夷山运茶出洋的成本。19世纪70年代晚期,福州茶叶输出居全国之首,走向茶叶贸易的鼎盛时期。

——摘编自刘锡涛《试探福建茶叶生产及近代茶叶外贸鼎盛的原因》

材料二 16世纪开始,大航海时代的来临,推动了东西方贸易的发展,欧洲商人、旅行家以及传教士纷纷来华,他们关于中国茶叶的介绍,推动了欧洲的饮茶热潮以及茶叶贸易。在巨大的利润驱使下,茶叶成为英国东印度公司的主要商品。到18世纪,伦敦的咖啡馆实际上成了茶馆,茶叶成为英国全民共饮的大众饮料。很长的时期里,在英国形成了一种“中国热”,用中国瓷器饮用中国茶无疑起到了重大的推动作用。茶叶带给英国国库的税收曾经达到每年330万镑,占国库总收入的十分之一左右。

——摘编自《近代欧洲的茶叶贸易与中国茶文化的西传》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析鸦片战争后,福建茶业贸易走向鼎盛的原因。(2)根据材料二结合所学知识,分析近代以来,中国茶叶贸易兴盛对英国社会的影响。

材料一:我们不应夸大仁慈的专制君主贯彻启蒙运动的种种学说所取得的实效,因为直到1789年法国大革命爆发时,启蒙运动才大大地影响了欧洲的大众。但在1789年以前,在英国的十三个殖民地已爆发了一场革命,这场革命提供了将新学说付诸行动的一个实验性的示范。

[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:2009年2月12日,奥巴马参加林肯诞辰200周年纪念活动,并表示他特别感激林肯,因为有了林肯,他才有可能成为美国的第一任黑人总统。

——中国网援引英国广播公司报道

材料三:俄国1861年改革后,一位官员说:“人民挺起腰杆来了,样子变了;言论谈吐,一切都变了。”列宁则指出:“臭名远扬的‘解放’,是对农民的无耻掠夺。”

材料四:.....日本的新统治者致力于日本社会的转型,以获得同外国势力在政治和军事上的平等地位。......变革使日本成为东亚的政治、军事和经济强国。……明治政府的首要目标是强化中央集权……

(1)根据材料一并结合所学知识,分析法国大革命和启蒙运动之间的关系。“英国的十三个殖民地已爆发了一场革命”指的是什么事件?

(2)材料二中,奥巴马特别感激林肯的主要原因是什么?

(3)依据俄国1861年改革的有关内容,分别指出材料三中两种认识的基本依据。

(4)材料四反映的是日本历史上的哪次改革?为了实现“首要目标”,明治政府采取了么措施?

(5)美、日两国的崛起之路对我国现代化建设有什么启示?

材料一 18世纪,英国一位首相在议会演讲中说:“即使最穷的人,在他的小屋里也能够对抗国王的权威。屋子可能摇摇欲坠;风可以吹进这所房子,雨也可以淋进这所房子,但是国王不能踏进这所房子,他的千军万马也不敢跨过这间破房子的门槛。”后来这段话被人们简化成“风能进,雨能进,国王不能进”。

——摘自岳麓书社《世界历史》(九年级上册)

(1)据材料一并结合所学知识,指出“风能进,雨能进,国王不能进”依据的法律文件是什么?该法律文件确立了什么政治体制?

材料二 他以西方的方式改革了他的行政机关和军队,建立起供养其军队的工业,引入成千上万的各种类型的专家,派出一批批年轻的俄罗斯人到国外去学习……还打破所有先例,去西欧旅行,直接学习外国的种种制度和惯例。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)根据材料二并结合所学知识,写出“改革”的名称,概括这次改革的突出特点并分析改革对俄国的作用。

材料三 旧制度所显示的破产导致旧制度的变革,农奴起义不断上升的压力变得不可抗拒起来,尼古拉的继任者亚历山大二世把解放农奴当做代替革命的唯一办法。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)据材料三分析,亚历山大二世解放农奴的原因是什么?这一事件对俄国发展有何积极影响?

材料四 他(林肯)拥护联合,拥护美国的长久和平。他反对奴隶制,但他把奴隶制看作是次要问题。他的主要目的是美国不应当被分裂成显然不同而相互倾轧的两个部分。因此在漫长的四年斗争中,他始终坚持一个不动摇的信念、一个坚定的意志。

——韦尔斯《世界史纲)

(4)根据材料四并结合所学知识,分析美国面临的问题。(不能照抄原文)写出“四年斗争”所指的历史事件。

材料五 1869年,日本第一次使用了电报连通了横滨和东京。1872年,连接这两座城市的第一条铁路竣工。1870年,这个国家有了第一台纺纱机。

——R.R.帕尔默《现代世界史》

(5)材料五反映了日本哪次改革的成果?这次改革后,日本的社会性质有何变化?

(6)结合上述国家的发展,谈谈你从中得到的认识。

(1)阅读下列材料:

(在叛乱地区)“为人占有而做奴隶的人们都应在那时(指1863年元旦)及以后永远获得自由”“合众国政府行政部门,包括陆海军当局,将承认并保障上述人等的自由。”

回答:上述材料出自美国南北战争时期林肯颁布的哪一步法令?简述南北战争在美国历史发展中的作用。

(2)阅读下列材料:

1941年12月8日,罗斯福在美国国会发表演说,要求国会就“riben对我们无端进行卑鄙的进攻”,宣布“美国同riben帝国已处于战争状态。”同日,美国对日宣战。后经罗斯福提议,1942年1月,美、英、苏、中等26国正式签署了《联合国家宣言》。

回答:

(2)指出上述材料中被罗斯福称为“卑鄙的进攻”的事件及其对二战进程产生的影响。据材料概括,罗斯福带领美国人民为世界反法西斯战争作出了怎样的贡献?

(3)林肯和罗斯福在国家的危难时刻,为美国和人类正义事业作出了重大贡献。据此,你认为评价历史人物的基本标准是什么?

材料一 在错综复杂的争夺霸权的斗争中,帝国主义国家之间形成三对矛盾:法德矛盾、俄奥矛盾和英德矛盾,其中英德矛盾成为主要矛盾。1879年,德奥结盟,1882年意大加入德奥集团。1904年、1907年英国协调了与法国、俄国的矛盾,签订了英法协约、英俄协约。三国协约最终形成。

——整理自吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编(上卷)》

(1)第一次世界大战前形成了哪两大军事集团?分别以哪国为核心?材料一表明第一次世界大战的性质是什么?

材料二 在这次战争(第一次世界大战)中,双方军人死亡共1300万人,两倍于1910-1913年所有战争死亡人数的总和;受伤、失踪者超过2000万;群众因战乱死亡的人数远超过军队。其中俄国的人力损失最多,大约2800万人,占其总人口的18%。双方战费开支共达1800多亿美元,加上生产和财产等损失,全部经济损失合计2700亿美元。无数城镇化为废墟,各国财政经济一片混乱。

——张建华主编:《世界现代史(1900-2000)》

(2)据材料二,第一次世界大战造成的主要危害有哪些?

材料三 在巴黎和会上,美国总统威尔逊提出了建立国际联盟的建议,得到了和会参与国的认可。1920年1月,国际联盟正式成立。《国际联盟盟约》宣称。国际联盟的宗旨是“促进国际合作,保证国际的和平与安全”。……由于美国参议院认为巴黎和会的结果对美国不利,拒绝批准《凡尔赛条约》,也拒绝让美国加入国际联盟。

——摘编自义务教育教科书《世界历史》九年级

(3)巴黎和会召开于哪一年?据材料三,国际联盟的宗旨是什么?美国未加入国际联盟的理由是什么?

(4)结合所学知识,1921年,美国倡议召开了哪次国际会议?该会议的主要作用是什么?它与巴黎和会共同建立的战后国际秩序的名称是?

1914年6月28日,奥匈帝国皇太子斐迪南大公参加指挥一次军事演习。演习在奥匈帝国控制的波斯尼亚举行,并以邻近的塞尔维亚为假想敌人……年仅17岁的普林西普立刻冲上前去,向斐迪南夫妇开枪射击。结果斐迪南夫妇毙命,普林西普被捕

——摘自北师大版《历史》九年级上册第104页

(1)上述材料反映的是哪一历史事件?这一历史事件造成的直接影响是什么?

(2)一战中什么战役被称“绞肉机”、“屠场”?

(3)一战共有33个国家,15亿人口卷入了战争,大战涉及欧、亚、非三洲,双方阵亡840万人,伤2100万人,战争共支出战费2084亿美元,学习本课后你得到了哪些启示?

【史料实证】:两次世界大战一览表。

| 名称 | 时间 | 参战国家 | 卷入人口 | 伤亡人数 | 经济损失 |

| 第一次世界大战 | 4年多 | 30多个 | 约15亿 | 超0.3亿 | 3300多亿美元 |

| 第二次世界大战 | 6年 | 60多个 | 17亿 | 0.9亿多 | 4万亿美元 |

【时空观念】:近现代国际关系格局的三次演变。

| 时间 | 国际关系格局 | 形成标志 | 维护工具 |

| 20世纪20年代至二战前 | A | 巴黎和会和华盛顿会议 | 国际联盟 |

| 二战后至90年代初 | 两极格局 | 雅尔塔会议 | 联合国 |

| 20世纪80年代末90年代初以后 | 多极化趋势 | 东欧剧变、苏联解体 | 联合国 |

【历史解释】:二战结束后世界主要力量重新整合,英、法等欧洲主要大国遭受极大冲击,美国和苏联力量急剧增长,世界形成两极格局,为了重树大国地位,欧洲国家走上了联合之路。在美苏掀起的冷战中,欧洲利用自己所处的敏感地理位置,不断扩大在美苏之间的回旋余地,在极短的时间内重新崛起,并在冷战结束后的多极化世界里成为重要的“一极”。

(3)依据材料指出促使欧洲国家走向联合的因素,并结合所学概括其作用。【家国情怀】:当前,百年变局和世纪疫情交织叠加,世界进入动荡变革期,不稳定不确定性显著上升。……同时,世界多极化趋势没有根本改变,经济全球化展现出新的韧性,维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈。对这一重大命题,我们要从人类共同利益出发,以负责任态度作出明智选择。

——习近平在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的演讲

(4)根据材料指出中国面对当前世界变局提出的新理念。材料一:材料一冷战消失了……为具有更加多元化特点的社会开启了大门。

材料二:和平与发展已成为当今时代的主题,世界格局正在走向多极化,争取较长时期的国际和平环境是可能的。

——中共十五大报告

材料三:人类正处在大发展大变革大调整时期……让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断……中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

——习近平《共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲》

材料四:如果由于害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的。

——克林顿

材料五:由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大发展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,贫国愈贫。

——卡斯特罗

(1)从材料一、二看,当今世界政治格局发展趋势如何?结合所学分析出现这种发展趋势的主要原因是什么。

(2)材料三中的“中国方案”体现了我国怎样的外交政策?

(3)从材料四、五看,当今世界的经济发展趋势如何?这种经济发展趋势的一个重要表现是什么?

(4)面对世界政治经济的发展趋势,中国应怎样面对?

材料一 第一次工业革命后,英国在印度要完成双重使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。

——马克思《不列颠在印度统治的未来结果》

(1)第一次工业革命标志性的发明是什么?这次工业革命完成后形成了怎样的世界格局?

(2)第一次工业革命对中国“破坏性”和“建设性”的影响具体指哪些历史事件?

材料二 20世纪50年代到70年代。尽管是一个低收入国家,中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略……特别是出于国家防御的目的……成立了一批精英聚集的研究机构,比如中国科学院(CAS)。六七十年代,中国在核技术、空间技术以及基因工程方面的重大进步证实了这种制度成功的一面。

——【美】劳伦·勃兰特托马斯·罗斯基编

(3)材料中,“核技术、空间技术”方面的“重大进步”指什么?“中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略”的目的是什么?

材料三 2017年4月22日12时,中国天舟一号与天宫二号顺利完成自动交会对接,这是天舟一号与天宫二号进行的首次自动交会对接,也是中国自主研制的货运飞船与空间实验室的首次交会对接。

(4)材料中天舟一号属于哪一次科技革命的成就?这次科技革命对当今世界经济格局产生怎样的影响?

材料四 各国温室气体的相对排放量为:美国30.3%,欧洲27.7%,俄罗斯13.7%,东南亚、南亚和中国、蒙古、朝鲜、韩国共占12.2%。对此,拥有更多新技术的人们应该有更多的道德约束,从而理智地使用新技术。行动起来吧,为了人类共同的未来。

——阿尔·戈尔《难以忽视的真相》

(5)中国当前的哪一举动体现了“行动起来吧,为了人类共同的未来。”?

(6)综合上述材料,谈谈你的认识。

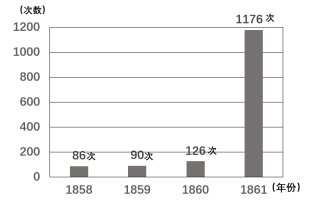

(1)面对图一出现的历史现象,俄国政府是如何解决的?分析图二中日本经济类型所占比重发生变化的原因。

图一19世纪中期俄国农民暴动次数

| 经济类型 年份 | 资本主义经济 | 地主经济 | 个体经济 |

| 1878 | 约20% | 约18% | 约60% |

| 1893 | 约35%—40% | 约17% | 约45% |

图二日本不同经济类型所占比重的变化情况

版块二:【面对社会危机之抉择】

(2)分别简述下面三位历史人物在国家危难之时所作出的具体抉择。

版块三:【面对经济危机之抉择】

(3)根据下表信息,指出三国面对经济因难,分别实行了什么政策?归纳其摆脱危机的共同特点。

| 列宁说:“在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人,而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢?结果就是把商品、货币、市场机制引进到苏俄的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大突破。 | 1933年3月4日,罗斯福在总统就职演说中说:“…叹交换手段难逃贸易长流冰封,看工业企业尽成枯枝残叶;农场主的产品找不到市场;千万个家庭的多年积蓄毁于一旦。” | 1978年9月邓小平以深深的忧患意识指出:“外国人议论中国人究竟能够忍耐多久,我们要注意这个话。我们要想一想,我们给人民究竟做了多少事情呢?我们一定要根据现在的有利条件加速发展生产力,使人民的物质生活好一些,使人民的文化生活、精神面貌好一些。” |

版块四:【面对共同问题之合作】

(4)根据上面图片中的信息,说一说《联合国家宣言》的签署标志着什么?“雅尔塔三巨头”聚会后诞生了哪一个重要的国际组织?中国加入WTO体现了当今世界经济发展的什么趋势?当前威胁世界安全的因素有哪些?(一点即可)当今世界,国际合作在各个领域广泛展开,你觉得国与国之间的合作应该注意些什么?