改革是社会进步的重要推动力。阅读材料,回答问题。

材料一 韩非是战国时期韩国的贵族,出生于战国末期韩国的都城新郑(今河南省郑州市新郑市郑韩故城)。韩非精于“刑名法术之学”,“而其归本于黄老”。他与秦相李斯等都是荀子的学生。韩非文章出众,连李斯也自叹不如。

材料二 经过变法,秦国的旧制度被彻底废除,经济得到了发展,秦国逐渐成为战国七雄中实力最强的国家,为后来秦王朝统一天下奠定了坚实的基础。变法侵犯了贵族们的利益,因之遭到他们的强烈反对。公元前338年,秦孝公去世,秦惠文王继位。商鞅失去变法的强有力支持者,太子即位后,贵族控告商鞅谋反,商鞅有口难辩,只得逃亡。

材料三 孝文帝实施的汉化政策中最重要的,即将语言改变,规定不再说鲜卑复合语,而须改说单音节的汉语,《魏书·威阳王禧传》记载孝文帝言:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍;若有故为,当加降黜。”

(1)根据材料一并结合所学知识,指出韩非的思想主张。他是哪个学派的创始人?

(2)材料二中的商鞅变法的结果如何?请结合所学知识列举该变法中的两项措施。

(3)材料三反映的是孝文帝改革中的哪项措施?请结合所学知识指出这场改革的作用。

(4)综合上述材料,归纳促使材料二、三所述的两次改革成功的因素有哪些。你认为评价一次改革成功与否的标准是什么?

相似题推荐

材料一:战国时期,兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型。

(1)据材料一写出战国时期兼并战争有哪些?各国通过什么方式推动了社会转型?请写出“社会转型”具体指这一时期社会性质发生了什么变化?

材料二: 战国时代,诸子百家之学异常活跃,极富创造力,被公认为中国思想文化史上灿烂辉煌的时代。中国两千年封建社会此伏彼起的各种学术思想,除了外来的佛学,几乎都渊源于春秋战国时代,都受到诸子之学的深远影响。

——颜世安《从“稷下学宫”看战国百家争鸣》

(2)儒家学派的创始人是谁?根据材料三并结合所学知识,概括百家争鸣的出现的意义?

材料三:商鞅颁布变法令规定:废除土地国有制,全面实行土地私有制,土地可以自由买卖。这就破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展。

——《中国通史》

(3)根据材料三并结合所学知识,变法代表的阶级是什么?支持此次变法的君主是谁?从材料看,这项法令实行有什么作用?

材料一:商鞅变法中规定:建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权……废除井田制,允许土地买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可以免除徭役;统一度量衡;奖励军功……

材料二:北魏帝王出御图

材料三:商鞅由于触犯了旧贵族的利益,最后惨遭旧贵族的报复,被处以车裂之刑,但变法却使秦国富强起来,国力大增,为兼并六国打下了坚实的基础。北魏孝文帝改革时也受到了守旧势力的种种阻拦,但孝文帝不顾一切进行改革,有力地促进了北方的民族融合,增强了北魏的实力,推动了社会的进步。

请回答:

(1)商鞅从政治、经济、军事等方面进行了改革,请从上述材料中选出属于政治方面的措施。

(2)图中的帝王和大臣们穿的衣服宽而长,请你判断它见证了北魏孝文帝改革的哪一项措施?依据所学,请再列举一项孝文帝的改革措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,说一说商鞅变法与北魏孝文帝改革的共同作用。从这两个事例中,你可以得到什么启示?

阅读材料,结合所学知识,分别将下面某时期的年代标尺示意图补充完整。

材料一中国古代的官员选拔任用制度经历了军功制、荐举制、察举制、九品中正制到科举制的演变发展过程。科举制产生于隋,确立于唐,发展于宋,成熟、衰亡于明清,在历史上曾经起过重要的进步作用。这种制度曾经对西方文官制度产生过重要影响,被西方学者称为“中国的第五大发明”。然而,到了近代,这一曾经领先于世,推行1300余年的科举选官制度却逐渐落伍。所谓科举,即“分科举人”。科举制就是指分科考选文武官吏后备人员的制度。科,是考试科目;举,是选拔人才。科举制的形成和完善经历了一个长期的过程。

——摘编自熊苹《科举制的历史发展及现代转换》

材料二

(1)A( ) B( ) (将对应内容分别填入答题卷中)

(2)根据材料一、二,结合所学,简要概括中国古代选拔任用官员标准的演变趋势是什么?

材料三 孙中山生平活动大事年表:

1866年,出生于广东省香山县(今中山市)。

1892年,毕业于香港西医学院,后在澳门、广州一带行医。

1894年6月,上书李鸿章,提出改良主张,未被采纳。

1894年11月,在檀香山组织兴中会,立志推翻清朝统治。

1905年8月,在日本东京创立中国同盟会,提出“三民主义”学说。

1911年武昌起义后,被推举为中华民国临时大总统。

1912年1月1日,在南京宣誓就任中华民国临时大总统,建立了中华民国。

1912年2月,为了防止袁世凯专权,制订并颁布《中华民国临时约法》。

1913年以后,领导了“二次革命、护国运动、护法运动等革命斗争。

1924年1月,在广州召开国民党“一大,实现国共第一次合作。

1925年3月12日,在北京逝世。

材料四 上海《商报》评价孙中山“不知有身,不知有家,不知有敌人,不知有危害,不知有艰难寝馈食息,必于救国,造次颠沛,不忘奋斗”

(3)据材料三,1892年至1894年间孙中山的思想发生了什么变化?

(4)综合材料三、四,你能感受到孙中山怎样的精神品质?

材料一 当代国学大师南怀瑾说:中国文化历史,在秦汉以前,主要是儒、墨、道三家,笼罩了全部的文化思想。到唐宋以后,换了一家,成为儒、释、道三家,这三家又笼罩着中国文化。佛学像百货店,有钱有闲,可去逛逛,在逛了买东西也可,根本不逛也可,但社会需要它;道家像药店,它包括了兵家、纵横家的思想,乃至天文、地理、医药,一个国家、民族生病,非去这个药店不可;儒家的孔孟思想像粮店,是天天要吃的,要深切了解中国文化的演变、将来怎么办,就要研究四书

材料二 澳大利亚欧洲史专家约翰·赫斯特说:欧洲文明是独特的,因为它一直是唯一能让世界其他地区马首是瞻的文明,今天全球所有因家普遍运用的科学发现和科技都起源于它。在欧洲文明发端之初,它的组成元素有三:古希腊和罗马文化、基督教文化、日耳曼蛮族文化。这个怪异的三角组撑过了整个中世纪,但这个混合体是个不稳定的组合,时至1400年,这个混合体开始分崩离析。

请回答:

(1)根据材料一,列举能体现儒、释、道三家融合的典型建筑?

(2)根据材料二,请写出古希腊或古罗马文化的代表一例

(3)根据材料一和材料二,概括指出中国文化和欧洲文明的相同点。

(4)综合上述材料,对于不同地区的文明你有什么启示?

【推荐2】材料一 他生活在春秋晚期,30岁左右便收徒讲学,前后从事教育40多年。相传他有弟子3000人,其中出名的有72人。他有关教育思想和教学方法的许多言论,成为后世传颂的格言。他提倡“道之以德齐之以礼”,主张以“为政以德”。

材料二 他生活在战国末期,曾是荀子的学生,他强调“法治”并提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的理论。”

(1)材料一中的“他”指的是谁?他属于“诸子百家”中哪一学派?

(2)材料二中的“他”指的是谁?他属于“诸子百家”中哪一学派?

(3)材料一、二中的“他”在治理国家的问题上,主张有何不同?

材料一:汉兴,接秦之弊,丈夫从军旅,老弱转粮饷,作业剧而财匮,白天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。

——《史记·平准书》

(1)材料一反映了汉初怎样的社会状况?造成这种状况的原因是什么?针对于此,汉初统治者采取了什么政策?结果出现了哪一治世局面?

材料二:“帝引见朝臣,记断北语,一从正青……又诏革衣服之制……改国姓为元氏姓”。

——赵翼《廿二吏札记》

(2)材料二中的“帝”是谁?上述材料体现了他哪些改革措施(举)?这一改革产生了怎样的影响?

材料三:《西晋内迁少数民族分布图》

(3)材料三中④所示是哪一少数民族?四世纪后期该民族建立的哪一政权统一了黄河流域?该政权曾任用汉族大臣进行改革,这位大臣是谁?

材料一:《史记·匈奴列传》记载:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维。”。《山海经·大荒北经》称:犬戎与夏人同祖,皆出于黄帝。在秦汉时期匈奴族是称雄中原以北的一个强大的游牧民族。

(1)秦统一后,秦始皇派哪位大将北击匈奴并修筑了“万里长城”?秦长城西起X,东到辽东,请写出X地名称。材料二:汉朝设置一机构,开府乌垒城(今新疆轮台东),统领大宛及其以东城郭诸国,兼督察乌孙、康居等游牧诸国,颁行朝廷号令;诸国有乱,得发兵征讨。

(2)依据材料二并结合所学知识,汉代在新疆设置的地方行政机构是什么?该机构设置有何意义?材料三:三国两晋南北朝时期人口迁徙示意图

(3)写出东汉、魏、晋时期迁入中原的少数民族。(至少写出2个)

材料四:魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(代:郡名)来者,姓或重复,皆改之。”

——《资治通鉴》

(4)材料四提及的是中国古代哪次著名的改革?这次改革采取了哪些措施促进了民族融合?(至少写出2条)材料一

材料二 与汉魏相比东晋南朝农作物种类增多,来自北方的麦.粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植…北人南迁,使南方的农业工具已有很大改进,种类也增多……根本改变了南方水田的生产效率以及土地利用率。

——罗宗真《六朝时期的江南农业经济——兼论全国经济重心的开始南移》

材料三 自晋宋以来,号洛阳为荒土……长江以北尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣冠士并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——摘自北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》

材料四 中国处于单一政权的统治下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……。

——阎步克《波峰与波谷》

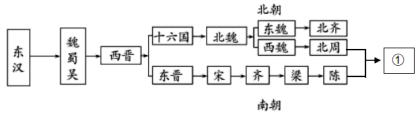

(1)据材料一并结合所学,写出示意图中①处对应的政权名称,并概括这一阶段的政治特征。(2)据材料二并结合所学,分析这一时期南方农业发展的原因。

(3)据材料三回答北魏时期洛阳发生的变化,并结合所学写出这一变化相关的改革名称。

(4)综合上述材料并结合所学,概括材料四中“回归”的内涵。