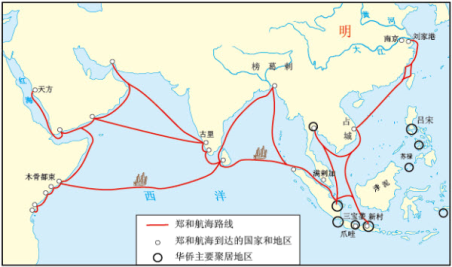

郑和下西洋路线图

请回答:

(1)郑和下西洋这一事件发生在明朝哪位皇帝在位期间?

(2)郑和下西洋的前提条件是什么?

(3)郑和率船队出使西洋的主要目的是什么?

(4)郑和下西洋这一历史事件发生在什么时间?

(5)郑和的船队先后到达了哪些国家和地区?最远到达了什么地方?

(6)郑和下西洋这一历史事件有何历史意义?

相似题推荐

建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”,已成为时代热点。

材料一 古代丝绸之路始于张骞出使西域。公元前 138 年和公元前 119 年,张骞两次出使西域,它历史性地创建了一条由东亚至欧洲的陆上交通大动脉,将中国与中亚、西亚直至南欧的广大区域连接在一起。

——《中国文化传媒网》2014 年 8 月

材料二 永乐三年六月十五日,郑和开始了中国历史上最伟大的远航征程。当时世界上最强大的大明朝在拥有压倒性军事优势的情况下,能够平等对待那些小国,并尊重他们的主权和 领土完整,给予而不是抢掠,是很不简单的。它不是武力的征服者,却用自己友好的行动真 正征服了航海沿途几乎所有的国家。这种征服是心底的征服,它存在于每一个人的心中。当 那浩浩荡荡的船队来到时,人们不会四处躲避,而是纷纷出来热烈欢迎这些远方而来的客人。

——摘编自《明朝的那些事儿》

材料三 公元 1500 年前后的地理大发现,拉开了不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕, 由此,大国崛起的道路有了全球坐标——正是从那个时候起,割裂的世界开始连接在一起。 经由地理大发现而引发的国家竞争,拉开了不同文明间的相互联系、相互注视,同时也相互 对抗和争斗的历史大幕。

——《大国崛起》

材料四 中国提出并推动“一带一路”建设,就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。特别是推动实现互联互通,为沿线国 家加强经贸往来创造物质基础和便利条件,在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发 展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。

——人民日报热点辨析

请回答:

(1)材料一中张骞出使西域发生在哪一朝代?根据材料一指出该事件有何重大历史意义?

(2)根据材料二,分析郑和船队受到当地民众欢迎的原因。郑和下西洋反映了中国自古以来什么样的外交传统?

(3)材料三中的“地理大发现”指的是哪一历史事件?材料三认为“地理大发现” 对世界产生了什么深远影响?

(4)根据材料四,“一带一路”建设的根本目的是什么?它体现了世界经济发展的什么趋势?

| 材料一 关于丝绸之路的开通,学界说法不一。第一种观点认为张骞出使西域开通了丝绸之路;第二种观点认为早在汉代之前就已经有了丝绸之路。 | |||

| 史料A 《穆天子传》 该文献出土于战国墓,记载了约三千年前周穆王西游至西域一带会见西王母的故事,并有周穆王送给西王母“锦组百纯(匹)”的记录。 | 史料B

| 史料C 东罗马金币,发现于西安何家村唐代陶罐内 | 史料D 新闻报道 2003年,考古工作者在清理秦始皇兵马俑馆前的一处砖瓦窑址时,发现了百余具骨骸。DNA检测显示,在提取的15个骨骸样本中,有一个属于比较典型的“欧亚西部T类群个体”。 |

材料二 仔细观察下图,与宋代对外贸易路线A段相比,明代郑和航海路线B段有了新发展。

材料三 “丝绸之路”并非只是丝绸贸易的通道,也是东西方之间多元化、多层次、多维度的交流通道。

(3)请你从“开放、创新、文明”中任选一个关键词,并结合汉代丝绸之路的相关史实予以解释。材料一

图一 西汉丝绸之路示意图

图二唐代对外交通路线图 图三明代对外交通路线图

(1)分别列出材料一中三个时期为丝绸之路发展作出突出贡献的一个代表人物。(填写对应序号)(①郑和②张骞③玄奘)

图一: 图二: 图三:

(2)与图一比较,图三的对外交通路线有什么变化?

材料二 中国是世界上最早种植水稻的国家之一,汉代时粳稻传到菲律宾,5世纪水稻经伊朗传到西亚,后又传到非洲和欧洲,最后传到美洲以至全世界。明清时期通过东南亚传入中国的有玉米、南瓜、甘薯、番茄、烟草等。

丝绸之路开通后,汉代的冶铁工艺于两汉之际传至西域、中亚。六朝时期中国的制酒法、养蚕技术传入老挝。在吸收了埃及制造玻璃的技术后,我们制造的玻璃器皿的质量得到提高,品种也丰富起来。唐高宗曾患眼病,宫廷御医用从东罗马传入的眼科治疗技术,为高宗治好了眼病、恢复了其视力。中国的汉字、文学、建筑、艺术等等惠泽了近邻朝鲜、日本和东南亚的许多国家,深刻影响了这些国家的文化。中国汉代乐舞百戏艺术体系是在对西域各国的乐器、乐舞和杂技吸收和改造的基础上发展而来的。唐代《霓裳羽衣舞》是唐代汉乐与胡乐融合发展的最高成就。

——摘编自石竞琳《丝绸之路上中外文化的交流与交融》

(3)依据材料二,概括丝绸之路的作用。

材料三 清初,小农思想指导下的对外政策,进取不足而保守有余,统治者对当时世界大势缺乏足够认识,以天朝大国乃世界之中心自居,视外国为蛮夷居高临下地处处加以提防。清朝最初实行比明朝更严厉的海禁政策,到乾隆22年(1757年)下令:指定外国商船只能在广州一地通商,并对丝绸、茶叶等传统商品的出口量严加限制;对中国商船的出洋贸易也规定了许多禁令,这就是人们通常所说的闭关政策。马克思说:“闭关自守的中国,就像一具木乃伊,一直封闭在棺材中,不与外界接触,一旦与新鲜空气接触,就立即腐烂。”

——摘编自樊树志《国史概要》

(4)依据材料三并结合所学,分析清朝初年实行闭关政策的原因,并谈一谈该政策对中国产生了哪些消极影响。

(5)综合以上材料,谈一谈你对中国古代对外交往的认识。

任务一【搜集名言——品味名人见解】

材料一 我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生!

——玄奘

国家欲富强,不可置海洋于不顾。财富取之于海,危险亦来自海上。

——郑和

是为法事也,何惜生命?诸人不去,我即去耳。

——鉴真

(1)阅读以上名言说说,你最喜欢哪位名人的名言?请列举其主要事迹。从该名人身上我们可以学到什么精神?

任务二【分析数据——寻找政策因素】

材料二 市舶收入直接上缴中央政府,其数量相当可观。据载,南宋绍兴末年泉州港的市舶收入,每年大约在百万缗上下,约占南宋政府年财政收入的百分之二点五。

——摘编自《泉州史志》

(2)材料二说明了什么问题?当时的政府对海外贸易实行了什么政策?请简要说明。

任务三【图片对比——探究航海兴衰】

材料三

图一 图二

(3)对比材料三中的两幅图片,简要说明影响明朝时期远洋航海兴衰的主要因素。结合所学知识回答,我国如今的对外开放应怎样做才能避免远洋航行遭废止那样的悲剧重演?

任务四【阅读材料探究数据差异】

材料四 当中国帆船和华商成为中国海外贸易主角后,其活动领域之广也远非前代可比。唐代初年宰相贾耽考订的“广州通夷道”,提及东亚和印度洋水域的29个海外国家和地区。成书于南宋后期的《诸蕃志》,记载了南海有53个国家和地区。元代前期成书的《大德南海志》,记录了与广州通商的海外国家和地区有143个。元代末年成书的《岛夷志略》,涉及的海外地名超过200个。

——摘编自《宋元时期国人的海外开拓事业》

(4)依据材料四,指出从唐朝至元朝,我国海上对外交往呈现的趋势。请写出促使这种趋势出现的原因。

材料一 唐朝以其博大的胸怀吸收着各种外来文化,同时又以其高度的文明影响了周围各国。唐朝首都长安是一座约100多万人口的大城市,宽阔的大道纵横交错,大道上时常挤满了波斯人、印度人、犹太人、亚美尼亚人和各种中亚人……对外国人来说,除蒙古人统治下的元朝这段短暂的时期外,唐朝统治下的中国比其他任何时期都更加开放。

材料二

材料三 清初,为了切断海上抗清势力与东南沿海人民的联系,厉行海禁,严禁民间船只私自出海

材料四 1979年,深圳还只有一两座旧楼房,大都是一排排凌乱、破旧的黑瓦平房,到处是横七竖八的臭水沟。坑坑洼洼的瓦砾堆。20多年来,这里发生了翻天覆地的变化,1999年深圳的人均国民生产总值已达到4300美元。

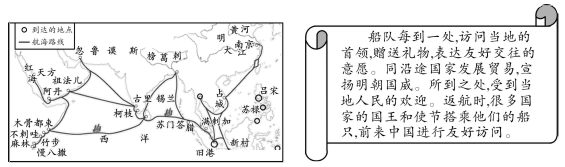

(1)依据材料一结合所学写出唐朝对外交往的典型事例。结合所学知识,列举深受唐文化影响的东亚国家。(2)材料二中的路线图反映的航海活动是什么? 依据材料指出这次航海活动的目的是什么?

(3)依据材料三并结合所学知识回答,清朝前期实行什么政策?

(4)结合所学知识回答,材料四中深圳发生变化的主要原因是什么?

(5)依据材料一、二、四和材料三涉及的问题,结合所学知识谈谈你的认识。

材料一 据《明史》记载:(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国富强。”

材料二 郑和,云南人……成祖……永乐三年三月六日……和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇……凡三十余国。所取宝物不可胜计。

材料三 观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高涨,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢(注:履,行走;通衢,宽大之道)……

——郑和

(1)依据材料一结合所学知识指出“郑和下西洋”的目的是什么?

(2)郑和“七奉使”于海外,其船队最远到达何处?依据材料三请你想想郑和船队远洋所遇到的主要困难是什么?

(3)请你指出郑和下西洋的主要意义是什么?