材料一 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋 氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”

——摘自《资治通鉴》

材料二

材料三 “台湾者,中四之土地也,久为贵因所踞,今余既来索,则地当 … … ”

——郑成功

请回答:(1)据材料一中的“魏主”指的是哪位历史人物?据材料一指出他所采取的一项改革措施。 结合所学知识,分析其改革的积极作用。

(2)据材料二,图二与图一相比,我国疆域出现的最大变化是什么?图三与图二相比,我国疆域在西南地区出现的主要变化是什么?

(3)材料三中郑成功说“台湾者,中国之土地也”,请说明其历史依据。

(4)综合上述材料,简述中国古代在统一多民族国家的发展中具有哪些特点?

材料一 秦统一之后,“元元黎民,得免于战国”,人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推行了许多消除分裂因素的措施,加强了各地区的经济、文化联系,为我国长期的统一奠定了基础。……秦朝的统一、对于我国统一多民族国家的形成与发展也有着重大意义。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“秦王朝”在经济、文化方面推行的“消除分裂因素的措施”?秦朝统一中国的历史意义?材料二

材料三 随着北宋经济重心的逐渐转移,南方商业化程度不断提高。少数民族不再排斥民众的经商活动,这为边疆地区商业的发展奠定了基础。经济重心的转移使得北宋纸币相继顺延至东南及西南少数民族地区,基本上颠覆了朴素的物物交换的贸易模式;大大推动了民族地区经济的发展。

——摘编自高欣、刘良《北宋经济重心转移对少数民族的影响》

(3)根据材料三、简述北宋经济重心转移对少数民族经济发展的影响?材料四 唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,元朝时期,开始形成一个新的民族。

——摘自义务教育教科书《中国历史》七年级下册

(4)指出材料四中“形成一个新的民族”指的是哪个民族?材料五

| A.中外交流 | B.经济发展 | C.社会动荡 | D.民族交融 |

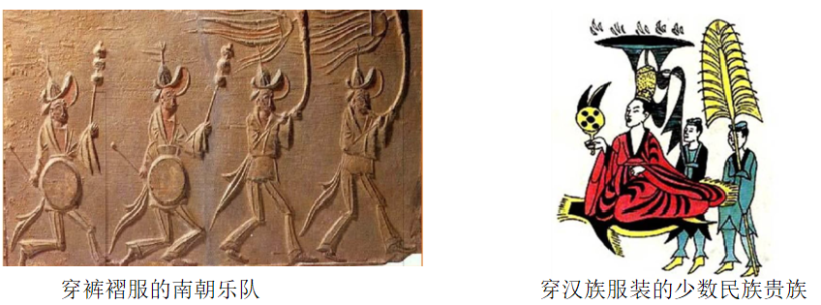

材料一

材料二 魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠定了基础……唐朝前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流等多方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强的盛唐景象,成为当时世界上具有影响力的强大国家。

——摘编自人教版《中国历史》七年级

材料三

(2)根据材料二指出,魏晋南北朝时期有利于民族交融的重大改革是什么?其有利于各民族“交往、交流与交融”的措施有哪些?

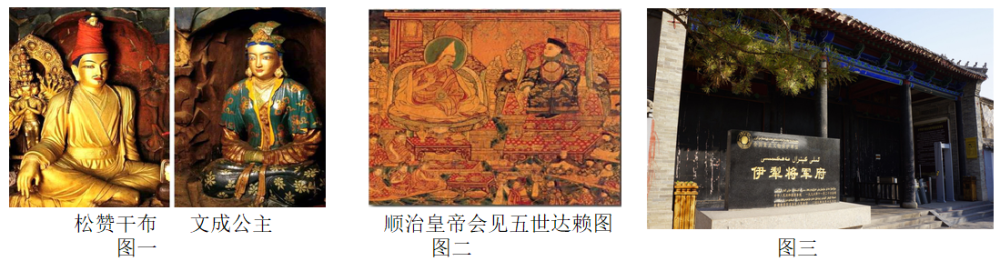

(3)唐朝“在民族关系上有很大的建树”,其处理民族关系的方式有哪些?

(4)材料三图一中从荷兰殖民者手中收复台湾的民族英雄是谁?图二是哪场战争胜利的重大成果?

材料一:他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国.将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任今,并向中央政府负责的官员。……公元前127年时,汉皇帝又下了一道法令,规定「嫡长子只可继承封地的一半。余下的封地分给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:

海泥中挖出。船身残长24.2米,宽15米,分13个隔舱。舱与舱之间用木木板隔开,缝隙处用棡油灰和麻丝腻密,形成成一道不透水的隔壁。海船出土时,舱内遗物非常丰富、有香料、药材、木牌、钢钱、陶瓷器、竹木器等。

这是一艘卣宋远洋货船,1974年在泉州市后渚港

材料三:中国古代民族交融进程(部分)

| 朝代 | 内容 |

| 北魏 | 拓跋宏推行汉化改革,鲜卑人穿汉服、说汉语、改汉姓、与汉贵族联姻。 |

| 唐朝 | 文成公主入藏时带去了360卷经典、多种烹饪食物、各种花纹图案的锦缎、营造与工技著作60种、100种治病药方、各种谷物和芜菁种子等。 |

| 元朝 | 边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,1333年,元朝开科取士,在所取进士百人中,有蒙古、畏兀儿等民族50名,有58%的人的母亲为汉人,已婚者中有近70%的人娶汉人为妻。 |

——摘编自吕思勉《中国通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦、汉时期在地方分别采取了什么措施?(2)以上图文信息反映了中国古代商路的开辟、农业技术的革新、港口城市的繁荣。请写出对应的商路、农具名称。分析图3作为考古史料可用来研究南宋经济领域的哪些现象?

(3)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

材料一:

| 北魏洛阳贵族墓出土女俑的服饰线描图。其窄袖衣服具有鲜卑特点,宽袖则具有汉族风尚,高腰表现北魏崇尚骑马的风俗。 |

| 唐戴帷帽女子骑马雕塑。这尊雕塑展示了唐代女子骑马出行的标配装束:惟帽、长靴、长裤、窄袖胡衫等胡服打扮。 |

(1)根据材料一及所学知识,指出哪一历史事件推动图1女俑服饰特点的形成?图2女子装束反映了唐朝怎样的社会风气?材料一所示图文适用下面哪一研究主题?(写出字母)

主题:A.民族交融 B.中外交流

材料二

上海南京路的行人

旗袍原来是满族妇女的基本服装,特点是袍身宽大、线条平直,下长至足,呈直筒式,领、袖、襟、裙有宽阔的花边。20世纪20年代,旗袍吸收欧美服装讲求适体和曲线美的优点,款式发生了重大变革。

(2)根据材料二,指出20世纪20年代旗袍款式的变化。结合所学知识,写出一个对20世纪20年代旗袍款式变革产生影响的历史事件。材料三

材料四 据央视财经报道,在山东菏泽曹县,以马面裙为主的龙年拜年服销售额已超过3亿元以“马面裙”为代表的汉服兼顾了古典和现代的简约美,巧妙地将古典韵味和现代审美相结合成为中国风穿搭的时尚爆款。

——摘编自央视财经网

(4)请根据材料四报道的现象,说说你的感受。| A.科技进步 | B.区域发展 | C.政权分立 | D.民族交融 |

| A.促进了民族的交流和融合 | B.减少了改革的阻力 |

| C.沟通了中外经济文化交流 | D.取得了鲜卑贵族支持 |

| 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 江南地区开发 淝水之战 北魏孝文帝改革 《齐民要术》 《兰亭集序》 云冈石窟 |

| A.早期国家与社会变革 | B.政权分立与民族交融 |

| C.繁荣与开放的时代 | D.民族关系发展和社会变化 |

材料一:在西北面击退了游牧部落,为了防止他们卷土重来,还修筑了举世闻名的长城,为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命,以致2000多年后的今天,人们仍要谈起这一事实,有100万一人为修筑长城而死,长城的每一块石头都值一条人命⋯⋯老百姓都为筑长城的事诅咒皇帝。

——《全球通史》

材料二:今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——《资治通鉴》

材料三:下面几幅画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。

(2)材料二反映的是历史上哪一改革?其中“北语”指什么?

(3)材料三反映了什么现象?结合所学知识,回答这种现象对中华民族发展有什么意义?

(4)综合上述三则材料,概括我国从秦汉到南北朝时期民族关系的变化。综合所学,谈谈你对中国古代民族关系的认识。