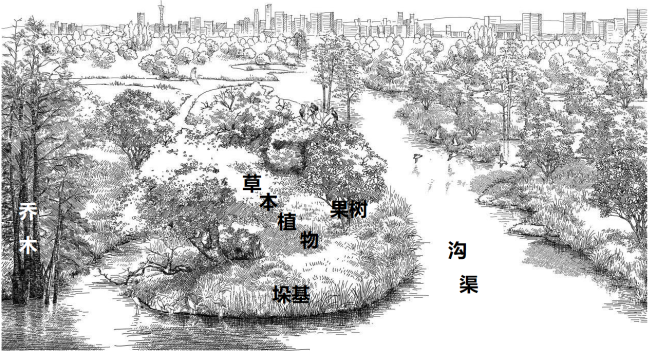

垛基果林即在开阔平缓区域,用开挖网状深沟或小河的泥土堆积而成垛状高地(垛基),其上种植果树。改革开放以后,珠江三角洲经济迅猛发展,广州海珠区原有垛基果林大多被弃置抛荒。目前,海珠垛基果林通过果林疏伐、自然恢复草本植物、种植本地高大乔木等措施,使植被结构优化(下图),其用途及功能发生了明显转变,吸引大量市民前来观赏。

(1)分析果林对垛基的保护作用。

(2)说明改革开放后果林被弃置抛荒的原因。

(3)阐述垛基植被结构优化措施对提高生态景观观赏性的意义。

冰川是重要的淡水资源,是冰冻圈系统的重要组成部分,对气候变化具有强烈的指示作用。表碛是指覆盖在冰川表面的岩石碎屑物。冰川融化使一部分内碛暴露于冰川表面而形成覆盖冰体的表碛,表碛厚度不同会使下覆冰体产生差别化消融。

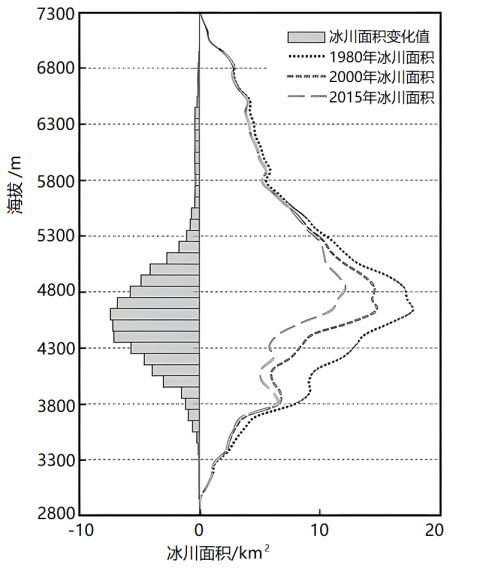

南迦巴瓦峰地处喜马拉雅山东段雅鲁藏布江大拐弯的内侧,位于喜马拉雅山脉、念青唐古拉山脉和横断山脉的交会处,海拔7782m,常年云雾缭绕。下列左图为1980~2015年南迦巴瓦峰地区不同海拔的冰川面积分布与变化图,右图为同一时期南迦巴瓦峰地区裸冰冰川与表碛覆盖冰川的面积变化率图,该地区表碛覆盖冰川规模较大。

(2)分析南迦巴瓦峰地区1980~2015年冰川面积变化的原因,并简述冰川面积的变化对国家安全产生的影响。

(3)说明南迦巴瓦峰云雾缭绕天气的形成条件。

(4)与裸冰冰川面积变化率相比,指出该地表碛覆盖冰川面积变化的特点并分析原因。

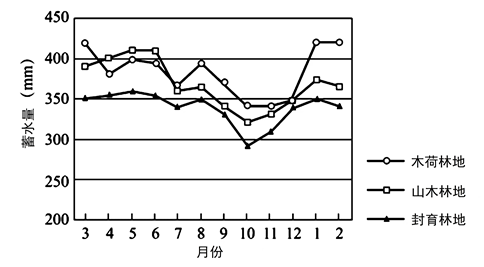

3 . 土层深厚的土壤具有与水库类似的储蓄、调节水分的功能,由此常常将地下潜水位以上的土层定义为土壤水库。研究不同林地类型土壤水库蓄水量变化规律,对减少旱涝灾害,保护生态环境意义重大。下图为福建闽江上游某区域森林土壤水库蓄水量月变化图。图中木荷林地以常绿阔叶林为主,杉木林地以针叶林为主,封育林地以灌木与乔木幼树为主。研究发现,该地0-40cm土层蓄水量较底层变化大,对水分的调节能力强。据此完成下面小题。

1.为充分发挥森林“土壤水库”涵养水源功能,该区域应当保护和营造( )

| A.草甸群落或灌木丛林 | B.阔叶林或针阔混交林 |

| C.高大笔直的针叶林 | D.结构复杂的灌木林 |

| A.深耕土壤,促进林木根系发育 | B.防止土壤龟裂,减少坡面径流 |

| C.保护表层土壤,提高土壤通透性 | D.改良土壤盐碱性,增加土壤孔隙 |

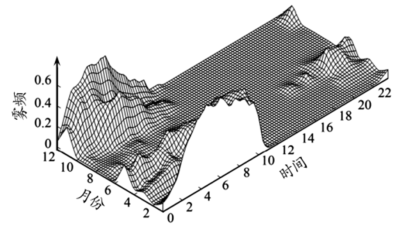

4 . 双版纳是我国大陆热带季雨林集中分布的重要区域,该地区气候有明显的干湿季,干季中包含了雾凉季(多云雾)。图示意西双版纳州勐腊县境内某观测点(21°57'N,101°12'E)统计的热带季雨林雾发生频率随时间变化。据此完成下面小题。

1.西双版纳热带季雨林雾多发生在( )

| A.4~6月的上午 | B.4~6月的清晨 |

| C.11月至次年1月的上午 | D.11月至次年1月的清晨 |

| A.利于下层浅根植物的生长 | B.提升森林白昼时的温度 |

| C.减弱森林内部的散射作用 | D.增强土壤表层水分蒸发 |

颗粒有机碳是不溶解于水的有生命或无生命的有机颗粒物质,在碳循环中占有重要地位。某地理研究团队考察北冰洋某海域时发现:该海域超2,3的区域水深小于20米,海水中颗粒有机碳主要受径流输入,海岸侵蚀、浮游生物和沉积物再悬浮等作用影响,5-9月颗粒有机碳浓度较大。下图示意该海域表层和底层的有机碳浓度分布。

(1)归纳该图示海域海水中颗粒有机碳浓度的空间分布特征。

(2)说明该海域底层海水中颗粒有机碳浓度最大区域的形成过程。

(3)分析图示海域海水中颗粒有机碳浓度5~9月较大的原因。

(4)推测该海域海水中颗粒有机碳向外输出的主要途径。

季节性洪沟是季节性河流流经的沟谷。下图示意黄河上游某区域十大季节性洪沟分布,该区域受风力与流水作用影响显著。暴雨时洪沟径流含沙量极高,洪沟下游水位迅速上涨,大量泥沙输入黄河。20世纪90年代以来,该区域通过植被修复、打坝淤地等措施,输入黄河的泥沙明显减少,生态环境改善。

(2)分析季节性洪沟中泥沙的主要来源。

(3)洪沟打坝淤地后入黄泥沙减少,试分析原因。

雪蚀是指冰原气候条件下积雪频繁消融和冻胀所产生的一种侵蚀作用,是由冰斗引起的。发生雪蚀的地区分布在没有冰盖的极地以及雪线以下、树线以上的高山带,分布区域年均气温为0℃左右,属于永久冻土带。雪蚀发生时,一方面,冰通过冰劈作用使地表物质破碎;另一方面,冰雪融水将碎的细粒物质带走。随着雪场底部加深,范围扩大,山坡上逐渐形成周边坡度小的宽浅圆形洼地(为雪蚀过程所增扩)。下图示意雪蚀作用过程。

(1)推测最易发生雪蚀的季节,并说明理由。

(2)近年来冻裂作用加剧,指出其影响因素。

(3)研究表明,圆形洼地有可能继续扩大,试分析其原因。

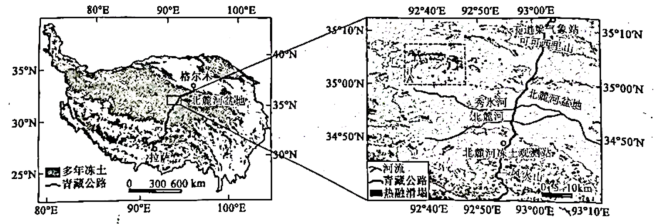

8 . 热融滑塌一般指在厚层地下冰分布的区域,由于地下冰暴露,在融化季节地下冰融化使其上覆的融土失去支承而在自重作用下发生塌落的现象。青藏高原多年冻土区热融滑塌现象普遍发育,其北麓河盆地西北侧A区域是热融滑塌集聚发育区。下图示意A区域位置。据此完成下面小题。

1.北麓河盆地热融滑塌主要发生在本区域( )

①海拔较高的山顶地区②海拔较低的盆地平坦地区③盆地周边的山麓地区④部分山地丘陵地区

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

| A.土壤湿度大 | B.冻土季节融化层较深 | C.年降水量大 | D.森林分布密集 |

| A.道路被掩埋,路基湿陷 | B.冻土层中的碳释放,大气成分显著改变 |

| C.荒漠化加剧,地震多发 | D.生态系统趋于稳定,生物的多样性增加 |

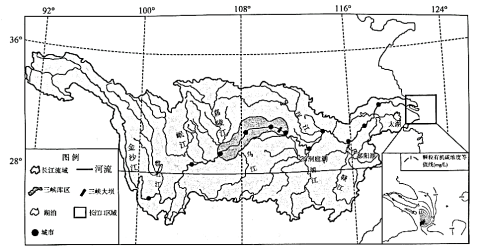

颗粒有机碳是不溶解于水体中有生命或无生命的有机颗粒物质,在碳循环中占重要地位。河流—河口—近海连续体是陆—海碳循环的重要纽带和关键场所,如图为我国长江—河口—近海连续体,图中反映了长江口区域颗粒有机碳的分布情况。近几十年来,受人类活动影响,连续体内颗粒有机碳发生了明显时空变化,从而影响着我国生态环境安全。

(2)随着流域内人类活动强度的提高,长江口颗粒有机碳呈缓慢增加趋势,影响了其生态环境安全,三峡水库建成后该问题得到了有效缓解。结合图文资料,论述三峡水库对该问题的缓解作用。(要求:角度全面,逻辑清晰,表述准确。)

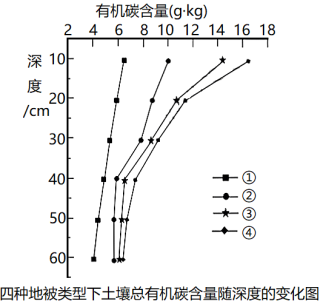

10 . 土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称。研究表明,人类开垦湿地会降低土壤有机碳含量。下图示意黄河湿地包头段不同地被类型土壤有机碳的空间分布特征。据此完成下面小题。

1.图中的四种地被包括自然状态的裸地和芦苇、人工种植的旱柳树和玉米,推测其对应序号依次是( )

| A.①④③② | B.①④②③ | C.④①②③ | D.④③②① |

| A.成土母质不同使其表层有机碳含量远大于深层 |

| B.受淋溶作用影响,深层土壤有机碳含量差异大 |

| C.地表植被是影响表层与深层有机碳的关键因素 |

| D.随深度增加,微生物活性升高,有机碳差异小 |