1 . 下图为影响地球气候系统的九大关键临界点,所谓气候“临界点”,即一旦越过该点,就可能会发生重大且无法逆转的气候变化。读图完成下面小题。

1.下列有关数字代表的地理事物正确的是( )

| A.①——亚寒带针叶林 | B.④——北大西洋暖流系统 | C.⑥——冻土 | D.⑦——热带雨林 |

| A.减弱、使得欧洲西部,北美地区气温降低 |

| B.加强、使得欧洲西部,北美地区气温升高 |

| C.减弱、使得欧洲西部,北美地区降水增加 |

| D.加强、使得欧洲西部,北美地区降水减少 |

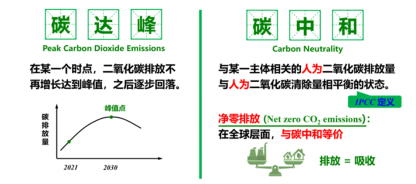

2 . 2020年9月22日我国在第七十五届联合国大会上提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”。结合图文材料,完成下面小题。

| A.北方生长季缩短 | B.天山雪线海拔降低 |

| C.人口地理界线西移 | D.极端天气现象多发 |

①赛道实施人工造雪

②三大赛区26个场馆实现100%绿电供应

③严格执行了闭环管理(冬奥会期间,所有涉奥人员只能在人为规定的范围内活动)

④河北省张家口市2014年以来完成营造林1643万亩

| A.②④ | B.②③ | C.①③ | D.①④ |

| A.长三角地区开发水能 | B.东北优化产业结构 |

| C.江汉地区开发地热能 | D.内蒙古地区全面造林 |

3 . 2020年3月28日20:30—21:30,全球7000多座城市的地标性建筑再次熄灯一小时,以参加全球性环保活动“地球一小时”。据此完成下面小题。

1.“地球一小时”活动主要针对哪种大气环境问题提出的?( )| A.酸雨蔓延 | B.全球变暖 | C.臭氧层破坏严重 | D.大气光污染 |

①冰箱、空调的大量使用 ②人口过多,呼出大量二氧化碳 ③气候的周期性波动 ④人类大量使用矿物燃料

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

| A.共同 | B.不同 | C.有区别 | D.共同但有区别 |

①选用绿色产品 ②植树造林 ③垃圾分类 ④创建绿色家庭

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

| A.雪线海拔较低 | B.年平均降水量较多 | C.气温相对较高 | D.气温相对较低 |

| A.沿海地下淡水层下降 | B.沿海土地盐渍化减轻 | C.海岸带被淹没后退 | D.影响沿海城市供水 |

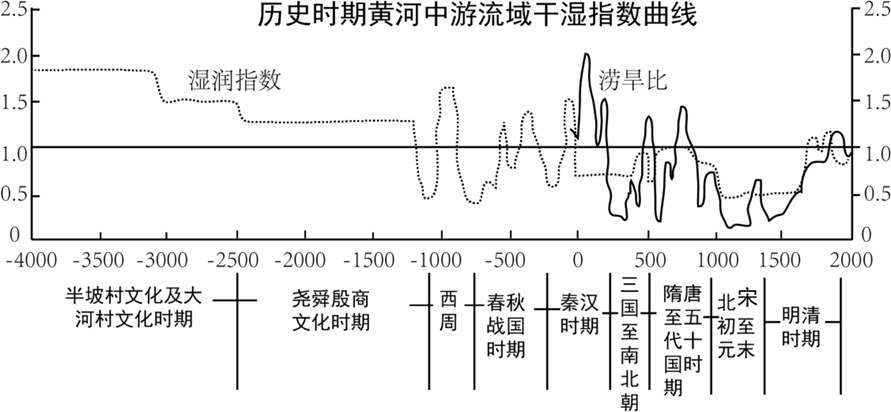

6 . 黄河中游流域地理位置特殊,历史时期气候曾发生过多次明显的变化。湿润指数表示降水量与蒸发量的对比关系。读图,完成下面小题。

1.图示信息表明( )

| A.半坡村文化至殷商文化前期持续湿润,但降水有所减少 |

| B.西周至春秋战国时期降水较少,干旱发生的频率较高 |

| C.三国至南北朝时期前湿后干,洪涝灾害发生的频率最高 |

| D.明清后期气候渐趋湿润,旱灾发生的频率趋于上升 |

| A.径流总量呈波动较小 | B.地质灾害得到有效控制 |

| C.植被覆盖率总体变低 | D.水土保持工作效益显著 |

| A.大气环流异常 | B.人口数量变化 |

| C.太阳活动增强 | D.产业规模变大 |

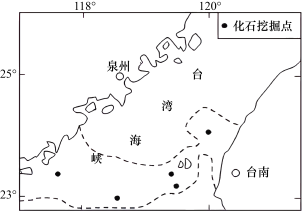

7 . 猛犸象和披毛犀均是适应于寒冷气候环境的大型古脊椎动物(现已灭绝),古生物学者在图中的台湾海峡发现了生活在两万年前猛犸象和披毛犀化石。读图完成下面小题。

1.最有可能造成猛犸象、披毛犀等大型古脊椎动物灭绝的原因是( )

| A.火山喷发 | B.气候变暖 | C.森林火灾 | D.气候变冷 |

| A.气候处于寒冷期,该区域为陆地,多湖泊 |

| B.气候处于寒冷期,该区域为海洋,多食物 |

| C.气候处于温暖期,该区域为陆地,多湖泊 |

| D.气候处于温暖期,该区域为海洋,多食物 |

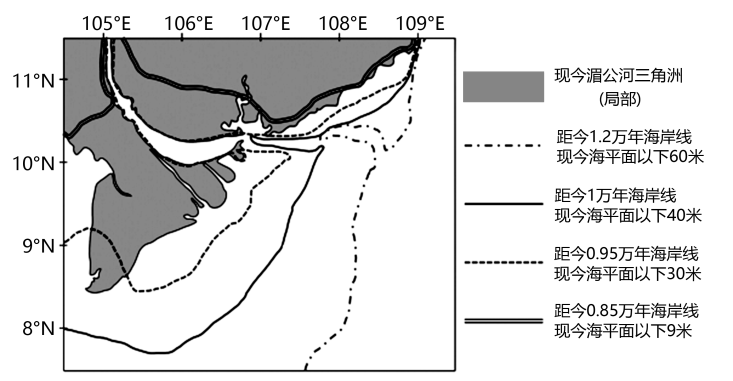

8 . 湄公河在河口三角洲共有九个河口入海,形成“九龙入海”的水系特征。科研人员认为,如果没有人为千预(如海岸防护工程,未来湄公河三角洲的体积、面积将大幅度缩小。在距今12~0.85万年前,湄公河流域的地壳、降水相对稳定。下图为湄公河三角洲附近不同时期海岸线的位置示意图。据此完成下面小题。

1.据图推测,距今1.2一0.85万年全球气温的整体变化趋势为( )

| A.逐渐降低 | B.先升后降 | C.逐渐升高 | D.先降后升 |

| A.流域降水量减少 | B.退耕还林 | C.修建水库 | D.地壳上升 |

9 . 科学家根据地质泥炭层中孢粉的形态来判断母体植物的种属,进而推测地质历史状态桦树喜冷耐旱,据研究者调查,我国辽宁南部距今10000-8000年的泥炭层中,桦属花粉占优势,而现在桦木林则分布在大小兴安岭和长白山区,据此完成下面小题。

1.与现在相比,辽宁南部在8000--10000年前的气候状况是( )| A.温暖湿润 | B.高温干燥 | C.阴冷潮湿 | D.寒冷干燥 |

| A.气候变暖 | B.臭氧层空洞 | C.酸雨问题 | D.极端天气增多 |

10 . “碳中和”目标是中国强国建设的一个重要内容。习近平主席在第七十五届联合国大会讲话时强调,中国将力争于2030年前达到“碳达峰”,努力争取2060年前实现“碳中和”。2012年以来,天津港货物吞吐量连创新高,碳排放强度却不升反降,画出一条不一样的“含碳量”变化曲线。下图为天津港码头景观图。据此完成下面小题。

1.“碳达峰”“碳中和”主要应对的环境问题是( )

| A.全球变暖 | B.臭氧空洞 | C.酸雨污染 | D.厄尔尼诺 |

| A.政策 | B.科技 | C.交通 | D.市场 |

| A.减碳去碳,禁止用碳 | B.大力推进石油勘探 |

| C.全国力推核电能源 | D.大力推广零碳能源 |