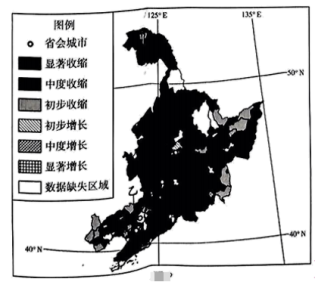

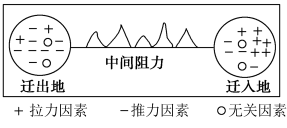

1 . 第七次人口普查数据显示,东三省是我国人口收缩的典型区域,县域人口收缩程度和原因更为复杂。图为东三省县域人口收缩空间格局。完成下面小题。

| A.中度收缩态势比较显著 | B.收缩程度由北向南减弱 |

| C.利于缩小城乡收入差异 | D.能够减轻社会养老负担 |

①工资水平②空间距离③土地价格④环境质量

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

①口岸边境贸易②高新技术产业③矿产加工产业④森林生态开发

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

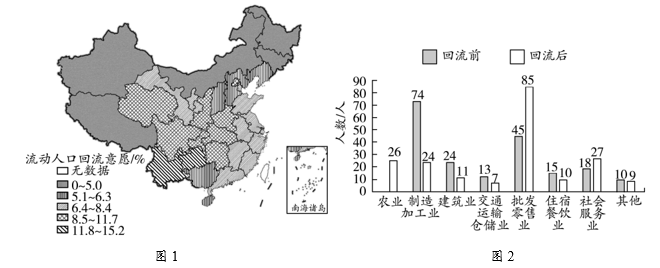

2 . 在中国城市产业结构升级和乡村经济发展的宏观背景下,流动人口回流现象逐渐显现,流动人口呈现外出与回流并存的态势,人口大量回流对城乡发展产生了重要影响。图1示意中国流出地流动人口回流意愿的空间差异。图2为珠江三角洲外围地区15个村的部分回流劳动力回流前后工作的行业类型分布抽样统计图。据此完成下面小题。

| A.国家政策 | B.生活习俗 | C.婚姻家庭 | D.经济收入 |

| A.第一产业 | B.第二产业 | C.第三产业 | D.高新技术产业 |

①增强区际联系 ②减轻环境压力 ③引入资金和技术 ④促进产业升级

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

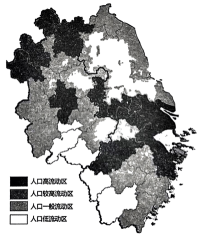

3 . 长江三角洲地区是我国经济、社会发展最快的地区之一,也是要素流动最为丰富的重要区域之一。下图示意2020年长三角地区城际人口流动强度特征。完成下面小题。

| A.苏南地区因腹地效应和集聚效应有较强人口流动强度 |

| B.浙西地区城市发展水平高,所以该地人口流动强度大 |

| C.皖北地区人口流动强度低,皖南地区人口流动强度高 |

| D.该地区人口流动强度总体呈现为南高北低、西高东低 |

①就业机会②行政区划边界③交通可达④生活成本

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |

| A.合理配置公共服务资源 | B.积极开发老年人力资源 |

| C.引导人口向大城市集聚 | D.健全生育政策调控机制 |

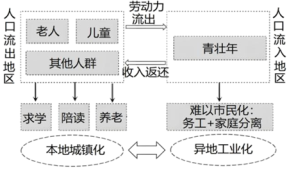

4 . 四川省县域城镇化呈现出特殊发展模式:人口流出越多,城镇化速度越快。下图为“四川省县域城镇化模式示意图”。完成下面小题。

1.近20年来,四川省县域城镇化的主要动力是( )

①本地工业化②本地生产性服务业③异地工业化④本地生活性服务业

| A.①② | B.③④ | C.②③ | D.②④ |

| A.工业发展水平较高 | B.农村人口流出较多 | C.城镇住房价格较低 | D.公共服务设施较好 |

| A.环境污染严重 | B.老龄化严重 | C.矿产资源丰富 | D.文化教育发达 |

6 . 人口是一切经济、社会活动的基础。改革开放以来,随着工业化、城镇化的推进,我国流动人口急剧增长,人口流动成为我国一个重要的社会现象。大规模人口流动,对我国的经济发展和社会进步起到了重要作用,对我国社会生活的各个方面都产生了重大影响。下图示意2001—2020年我国18个城市群常住人口的年均变化情况。据此完成下面小题。

| A.京津冀城市群 | B.长三角城市群 | C.珠三角城市群 | D.辽中南城市群 |

| A.气候条件 | B.政策因素 | C.经济因素 | D.环境质量 |

| A.放宽生育政策,提高生育率 | B.大幅增加社会福利,放宽生育政策 |

| C.调整产业结构,发展新兴产业 | D.取消户籍管理制度,鼓励人口迁入 |

7 . 下表为国家统计局的数据显示的青海、广东、江苏、河南四个省份的人口数据。完成下面小题

| 省份 | 2022年常住人口 | 较上年常住净增 | 出生人口 | 出生率 | 人口自然增长率 |

| 甲 | 12656.8万人 | -27.2万人 | 105.20 | 8.3‰ | 3.33‰ |

| 乙 | 8515万人 | 10万人 | 44.51 | 5.23‰ | -1.81‰ |

| 丙 | 9872万人 | -11万人 | 73.3 | 7.42‰ | -0.08‰ |

| 丁 | 595万人 | 1.19万人 | 6.3 | 10.60‰ | 3.37‰ |

| A.河南 | B.江苏 | C.广东 | D.青海 |

①甲乙相比甲经济GDP远远落后于乙;

②丁常住净增人口为正,经济较为发达

③乙丙地区人口负增长的原因之一可能是平均婚育年龄的上升

④甲地区人口自然增加率较高,其年轻人口数量较多是原因之一

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |

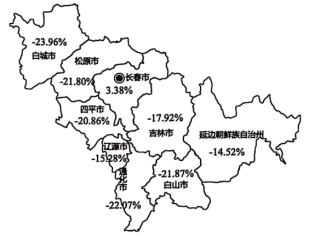

8 . 第七次全国人口普查数据显示,吉林省总人口为24073453人,与2010年第六次全国人口普查相比,减少3379362人。人户分离人口为10350683人,与2010年第六次全国人口普查相比,增加5888506人。如图示意吉林省各市(州)人口增长率〔(七普人口-六普人口)/六普人口〕分布图。完成下面小题。

1.除长春外,吉林省其他市(州)人口增长率均为负值,说明该省10年来( )

| A.人口自然增长率为负值 | B.人口迁出量大于迁入量 |

| C.工业发展速度快于农业 | D.产业转移扩散趋势明显 |

①省会长春市②京津地区③新疆维吾尔自治区④云贵川三省

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

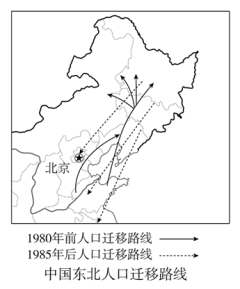

材料一:山东省地狭人稠,加上黄河下游连年遭灾,人民迫于生计,流入地广人稀、沃野千里的东北垦殖发展。

材料二:鸦片战争后,日俄加强对东北的侵略。清政府放弃封禁,利用人口优势,改以保卫边疆的移民戍边政策。不仅沿途给予交通食宿帮助,迁入东北还分配土地和农具。

材料三:改革开放以来,山东省农民人均纯收入超过黑龙江,由此导致了两地人口迁移的方向出现反转,从而出现了“雁南飞”的现象。

(1)与“闯关东”同时期的我国人口迁移中,按迁移的空间范围分,“走西口”属于(2)结合材料,列举山东、河北等地老百姓“闯关东”的原因。

(3)改革开放以来,人口迁移出现“雁南飞”现象的主要影响因素是

(4)分析“闯关东”对当时我国社会经济发展的有利影响。

10 . 历次人口普查结果可以反映人口迁移状况,人口迁移给区域发展带来较大影响,下表为东北三省四次人口普查的人口迁移状况表,据此完成下面小题。

表:东北三省“四普”至“七普”人口迁移状况表(单位/万人)。

| 省份 | 四普(1990) | 五普(2000) | 六普(2010) | 七普(2020) |

| 辽宁省 | 24.50 | 68.30 | 77.25 | -155.49 |

| 吉林省 | -9.20 | -30.00 | -91.64 | -341.31 |

| 黑龙江省 | -26.2 | -78.70 | -204.73 | -641.21 |

1.关于东北三省人口迁移特点下列说法正确的是( )

| A.“五普”相较“四普”,东北地区开始呈现净迁出趋势 |

| B.“七普”相较“六普”,黑龙江省人口迁移变率最大 |

| C.“四普”至“六普”,吉林省人口净迁出总量最少 |

| D.“四普”至“七普”,东北地区净迁出趋势持续加速 |

①阻碍劳动密集型制造业的发展 ②限制生产性服务业的发展

③阻碍制造业的转型 ④缓解人口老龄化问题

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |