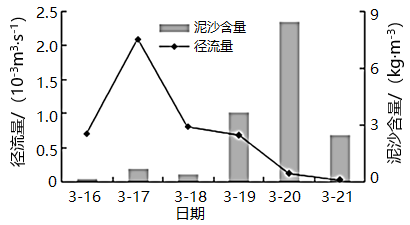

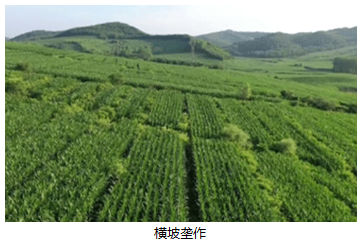

东北黑土区是我国主要的粮食生产基地之一。但近年来黑土侵蚀退化严重,有机质明显下降,严重威胁我国粮食安全。融雪侵蚀是该地区坡耕地水土流失的重要方式,融雪期表层解冻土壤是融雪侵蚀发生的物质条件。春季融雪期一般为3~4月份,升温较快,白天最高温度在3~11℃,夜间温度在-6~0℃,昼夜温差较大。下左图为2019年3月16日—21日东北地区某小流域融雪径流量与泥沙含量的变化过程。专家指出,采取横坡垄作+垄沟秸秆覆盖的农耕方式(右图),可有效减轻土地的退化。

(1)分析东北地区坡耕地春季融雪侵蚀严重的原因。

(2)分析此流域该年3月16日~21日融雪径流量与泥沙含量峰值时间不一致的原因。

(3)阐述横坡垄作+垄沟秸秆覆盖耕作方式对减轻坡耕地退化的作用。

1.在黄土高原治理中植树种草的主要目的是

①固定表土 ②减少径流 ③沉积泥沙 ④降低风速

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

| A.洪水期持续放水 | B.枯水期持续放水 |

| C.洪水期集中放水 | D.枯水期集中放水 |

| A.水循环与水平衡原理 | B.陆地水体相互转化原理 |

| C.地理环境整体性原理 | D.地理环境地域分异原理 |

3 . 坡度是影响土壤侵蚀的重要因素。某河流流域内降水量大且集中,根据其流域的坡度按照每10°的坡度范围进行划分,分别统计不同坡度下各类土壤侵蚀面积占比,结果如下表所示。读下表,完成下面小题。

| 坡度范围 | 微度侵蚀 (%) | 轻度侵蚀 (%) | 中度侵蚀 (%) | 强烈侵蚀 (%) | 极强烈侵蚀(%) | 剧烈侵蚀 (%) |

| 0—10° | 16.653 | 0.767 | 0.245 | 0.127 | 0.108 | 0.121 |

| 10°—20° | 18.027 | 5.345 | 2.636 | 1.388 | 1.089 | 1.122 |

| 20°—30° | 14.286 | 5.315 | 3.830 | 2.878 | 2.745 | 2.769 |

| 30°—40° | 6.886 | 2.660 | 1.866 | 1.557 | 1.592 | 1.760 |

| 40°—50° | 1.480 | 0.663 | 0.405 | 0.350 | 0.380 | 0.462 |

| 50°—60° | 0.167 | 0.085 | 0.046 | 0.041 | 0.044 | 0.060 |

| 60°—70° | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |

| 70°—80° | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| 80°—90° | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

1.表格所列数据反映出坡度对土壤侵蚀的影响是( )

| A.坡度范围(0—10°)的土壤微度侵蚀面积占比最大 |

| B.土壤剧烈侵蚀等级的面积随坡度增加出现先减后增的趋势 |

| C.土壤轻度侵蚀的最大值出现在20°—30°坡度范围 |

| D.坡度大于30°时,各类等级土壤侵蚀面积都开始下降 |

| A.土壤侵蚀面积随坡度增加而增加,主要是因为坡度越大,地表径流流速越快 |

| B.土壤侵蚀存在临界坡度,该流域的临界坡度在10°—20°之间 |

| C.在各个坡度范围内,微度侵蚀占主导地位,主要是因为人类活动的干扰 |

| D.当坡度大于60°时,基本不发生土壤侵蚀,原因是坡度过大时基本无土壤覆盖 |

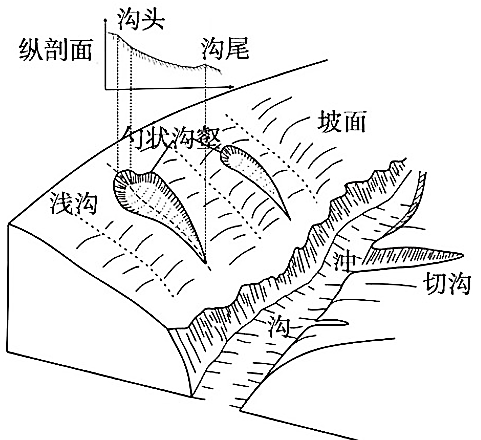

材料一:沟谷是黄土高原物质交换最频繁,形态变化最剧烈的区域。在黄土高原沟壑系统中,分布着一类特殊的黄土勺状沟壑,这种沟大多独立发育在黄土坡面上,俯视看像个勺子,当地人形象的称之为“勺状沟壑”。

材料二:下图为“黄土高原沟壑类型示意图”。

材料三:淤地坝是指在水土流失区以滞洪拦沙和淤地造田为目的的水土保持工程。

(1)描述勺状沟壑的外部形态特征,例举调查“勺沟”过程中可采用的研究方法和技术手段各一例。

(2)在黄土高原,溯源侵蚀普遍存在,指出其在勺沟的发生位置,并说明勺沟发育的过程。

(3)简述淤地坝对减轻沟谷侵蚀的发生机制。

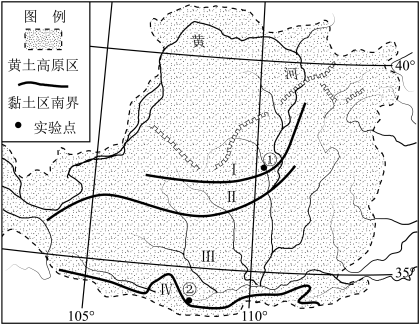

5 . 当降雨强度大于下渗强度,地表开始出现细小水流时,坡面土壤受冲刷会产生细沟。根据土壤粒径与黏结性,可将黄土高原中部和南部划分为不同类型粘土区。下图示意黄土高原四类黏土区的南界线。土壤有机质含量与黏结性呈正相关,土壤粒径与黏结性呈负相关。研究发现,在降水、地形和坡度等条件相同的情况下,图示区域实验点②处比①处形成细沟时间早,细沟侵蚀发育更显著。据此完成下面小题。

1.只考虑自然因素对土壤形成的影响,则I→IV土壤的( )

| A.粒径增大 | B.黏结性下降 | C.有机质减少 | D.透水率降低 |

| A.夏季风强度 | B.冬季风强度 | C.热量条件 | D.太阳辐射 |

①径流下渗少②植被覆盖率低③土壤孔隙大④土壤有机质高

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

| A.减缓地面坡度 | B.减少植被覆盖 | C.夯实耕作土层 | D.增大灌溉水量 |

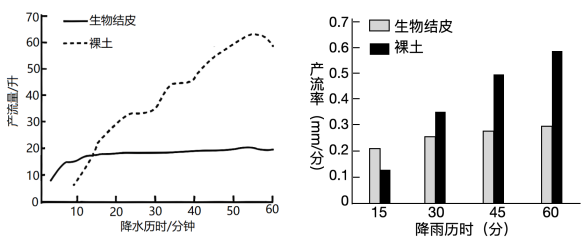

6 . 生物结皮是蓝藻、地衣、苔藓及其他生物体与土壤表层颗粒胶结形成的具有生命活性的复合体,生态效益显著。六道沟小流域属于黄土高原向毛乌素沙地的过渡地带,生物结皮主要分布于流域内的梁、峁,在人为干扰少、侵蚀弱、水分条件好的地块发育最好。下图示意黄土高原某沟壑区一次降水过程中不同坡面产流(降雨形成径流)量和产流率随降雨历时的变化。据此完成下面小题。

| A.东坡 | B.南坡 | C.西坡 | D.北坡 |

| A.裸土坡面下渗量更大 | B.生物结皮坡面涵养水源能力更强 |

| C.裸土坡面蒸发量更大 | D.生物结皮坡面地表径流速度更快 |

| A.生态退耕后,生态环境得以修复,有利于生物结皮发育 |

| B.多次人工降雨改善土壤水分条件,可以促进生物结皮发育 |

| C.黄土峁顶部平坦,人工干扰强,相比于山坡生物结皮发育较差 |

| D.草本植物生长茂盛的区域,水土流失弱,有利于生物结皮发育 |

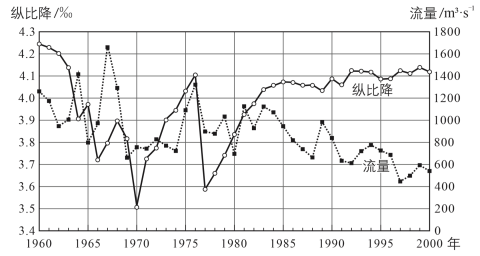

7 . 纵比降是河段两端的高程差与流程之比,其变化主要取决于河床高程、河流水量等因素。黄河龙门一潼关河段(以下简称“龙潼段”)冲淤变化剧烈。三门峡水库(左图)建成后,该河段的水沙运移深受影响。1973年以来,三门峡水库调整运行方式,实现库区净排沙。右图示意1960~2000年龙潼段流量1000m3/s时的纵比降和龙门站年均流量的变化情况。据此完成下面小题

| A.河道弯曲程度降低 | B.潼关附近河床抬升 |

| C.雨水补给明显增多 | D.龙门附近侵蚀加剧 |

| A.潼关、龙门水位均较低 | B.潼关、龙门水位均较高 |

| C.潼关水位较低,龙门水位较高 | D.潼关水位较高,龙门水位较低 |

| A.流速较快,年输沙量较少 | B.流速较快,年输沙量较多 |

| C.流速较慢,年输沙量较少 | D.流速较慢,年输沙量较多 |

8 . 降雨及作物种植方式均对坡面土壤侵蚀具有重要影响,能够引起径流区域水土流失的降雨均视为侵蚀性降雨。相同降雨量和坡面条件下,种植方式不同径流量和侵蚀量也不同。下图为我国南方某地不同种植方式下坡面各月降雨量与侵蚀量。据此完成下面小题。

1.下列影响该地区侵蚀性降雨量的主导因素为( )

| A.降雨量 | B.下渗量 | C.土层厚度 | D.坡度 |

| A.土地翻耕 | B.土壤融冻 | C.土壤水分已饱和 | D.植被覆盖率较低 |

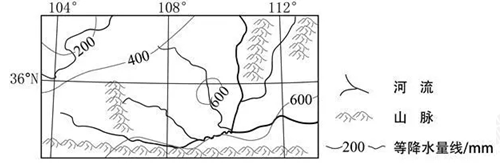

20世纪70年代以来,我国对下图所示区域的水土流失进行了大规模治理,重点实施了退耕还林(草)等生物治理措施。在年降水量大于400毫米的地区,林草植被得到较好恢复。在年降水量小于400毫米的地区(地表1米以下一般存在含水量极低的干土层),人工连片种植的树木普遍生长不良,树干弯曲,根基不稳,枝叶稀疏,总也长不大,被当地人称为“小老头树”。

(1)分析当地出现“小老头树”的环境条件。

(2)分析在降水量400毫米以下区域植树造林对生态环境造成的不良结果。

(3)说明“小老头树”现象对于生态建设的启示。

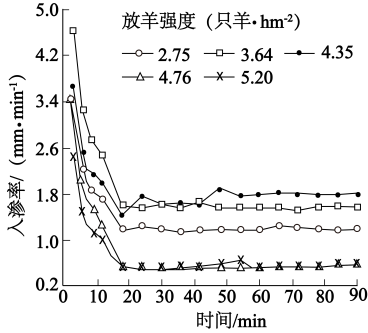

10 . 放牧作为高寒草甸的主要利用方式,家畜采食和践踏会对草地生态系统造成影响。在青藏高原,放牧活动对高寒草甸表层土壤的入渗能力产生一定影响。研究人员在祁连山某河谷划分了5个放牧强度不同的样区。如图示意某次降水结束后不同样区土壤入渗率的变化。据此完成下面小题。

| A.降水强度 | B.植被根系 | C.地形坡度 | D.冻土厚度 |

| A.2.75~3.64 | B.3.64~4.35 | C.4.35~4.76 | D.4.76~5.20 |