| A.抑士扬庶,以平衡社会矛盾 |

| B.科举未能改变庶族的政治地位 |

| C.门第仍然是选官的唯一依据 |

| D.科举制使社会上下流动性减弱 |

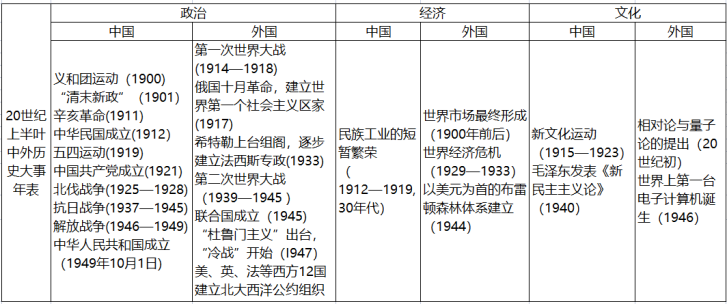

| 重要事件 | 发展趋势 | |

| A | 1787年宪法颁布、颁布《中华民国临时约法》 | 民主化,法律化、制度化 |

| B | 英国颁布《航海条例》、瓦特改良联动式蒸汽机、明清中国资本主义萌芽产生 | 工业化、市场化、全球化 |

| C | 《社会契约论》出版、《船山遗书》 | 理性化、科学化 |

| D | 新兴城市的出现、“父母之命媒妁之言” | 理性化、城市化 |

| A.A |

| B.B |

| C.C |

| D.D |

材料一 中国传统国家观念是家国同构的伦理论,伦理本位的政治文化是将血缘宗法关系的氏族社会和地缘政治关系的国家体制相融合。大一统的理念成为中华民族的社会心理,使得中国人有着牢固的“大一统”信念,也形成了以皇权为中心的一元化领导核心的统治方式。德法并治思想把德的教化功能和法的强制效果巧妙结合起来,成为中国传统政治文化中达成共识的社会治理理念,无论孰轻孰重,皆是不可或缺的治国之道。以儒学为重心的传统文化从家族伦理中推衍出国家政治秩序,在这种孝忠一体、家国同构的政治文化下,人们孝亲、忠君、爱国,对社会充满责任感,重义务而轻利益。

——摘编自刘静、韩冰《中国传统国家治理理念及其现代价值》等

材料二 西方现代国家观念在启蒙运动时期进一步发展并成熟。洛克认为自然法的主要内容是人们有保护自己生命、自由和财产不受侵犯的权利,人们制订契约形成国家的根本目的是保护自己的自然权利。同时,被授予权力的统治者也是契约的参加者,也要受契约束缚,如其违约,人们有权反抗,甚至重新订约,另立新的统治者。依据自然法则,伏尔泰提出“人人自由、人人平等”理论。卢梭的社会契约论明确提出国家主权应该永远属于人民。康德提出国家应建立在三个理性原则之上,即每个社会成员作为人都是自由的,作为臣民彼此是平等的,作为公民是独立的。

——摘编自王建朗、黄克武《两岸新编中国近代史(晚清卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国传统国家观念的积极作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国传统国家观念和西方现代国家观念的不同点。

| A.强调邦联制容易形成中央集权 | B.注重以社会力量制约公共权力 |

| C.坚持奉行妥协机制和实用精神 | D.坚持贯彻孟德斯鸠的分权原则 |

材料一:先秦时期的“人”与“民”是两个对立的阶级。甲骨文的“7”(人)像人垂手侧面站立形,表示一个懂得鞠躬、谦逊,有修养的人;甲骨文的“呷”(民),像被用一刃刺瞎眼睛(或低眉顺目)的人,“盲其一目以为奴征”(或在人面前恭顺),即“民”为奴隶,被认为是蒙昧无知、不曾开化,没有道德可言的群氓。

周秦以来“民”渐渐演变成了一个与“君主、群臣百官”相对应的字。“民”因其无知,就需要政府进行调教、驯服,教化。古代将管辖一方的官员称为放牧者,“民”就如同牛羊是官员们的放牧对象。

19世纪末20世纪初,西方“人民主权”理论,对中国产生较大影响。“人民”已经不再是懵懂、糊涂、任人支配的代名词,而是拥有权力、发表意见、参与政务的新主体。孙中山认为“专制国以君主为主体,人民皆其奴隶,共和国以人民为主体…国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆也。

——摘编自万齐洲、冯天瑜《“人民”词义的变迁》

材料二:希腊城邦(polis)是政治(politics)的词根,公民(politest)形成于城邦的政治生活中,即“属于城邦的人”,不包括妇女、侨民及奴隶,“凡有权参加议事和审判职能的人,我们就可以说他是那一城邦的公民”。人是城邦权利的主体,城邦属于全体公民所有。古希腊、罗马最初都是只有贵族才有公民权,平民经过斗争,公民范围扩大,不再局限于出生而可由授予获得(卡拉卡拉敕令)。

文艺复兴、宗教改革激发了欧洲城市市民平等意识的觉醒,市民逐渐演变为近代西方的公民。近代西方公民的选举权、参政权也是随着社会的发展,逐渐扩展其范围的。

——摘编自《西方“公民”概念演变的历史考察》《论述西方当代的选举制度》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述中国先秦至晚清时期“人民”的含义的变化和西方自古以来公民政治发展变化的趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国“人、民”的含义变化及西方公民政治发展的原因。

| A.自然法和人定法存在区别 |

| B.人定法必须符合自然法精神 |

| C.罗马法要体现维护正义 |

| D.古希腊的立法标准和本质 |

材料一 有学者认为,公元前4世纪中叶的秦国在政治上出现了“革命”性变化。该变化的影响在东亚史上占有重要地位,足可以与古希腊城邦政治的出现相比拟。中国与古希腊一样,贵族社会危机终于导致贵族制度的“民主化”。农民上升为“武士”,摆脱贵族大家族控制,取得了爵位,亦即将贵族的旧等级移置于中央集权国家的新环境之中。

(1)依据材料,指出“革命”的含义;并结合所学说明中国与古希腊变化的相似之处。

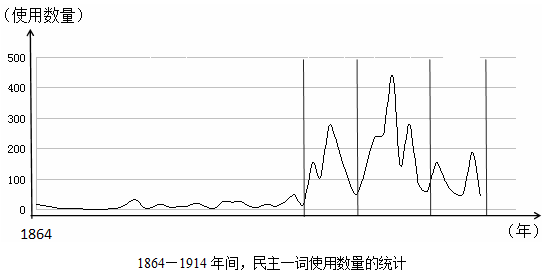

材料二 民主一词古已有之。在先秦文献中的含义是“民之主”,即最高统治者。Democracy一词传入中国后,被译为“民主”。民主在近代具有多种含义。据统计,1864年至1914年间,民主的各种含义和使用数量如下:

| 含义 时段 | 人民统治 | 与专制君主制相反的制度 | 民选领袖 | 君主 |

| 1864——1894 | 12 | 323 | 7 | 5 |

| 1895——1900 | 149 | 640 | 102 | 7 |

| 1901——1908 | 391 | 1210 | 39 | 0 |

| 1909——1914 | 76 | 490 | 16 | 0 |

(2)阅读材料二,以中国近代民主观念的发展变化为视角,结合所学,对材料蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料三 近代西方历史中,政治的合理性往往与人民一词相联系。主持审判查理一世的大法官以英王违反与人民的契约为名,判处国王死刑。北美大陆会议代表们认为“滥用职权和强取豪夺的行为表明政府企图把人民置于专制暴政之下”,遂决定与英国决裂。法国大革命期间,“组成国民议会之法国人民的代表认为,无视、遗忘或蔑视人权是公众不幸和政府腐败的唯一原因”,因此需要制定《人权宣言》。

(3)结合所学,分别指出“人民”一词在上述各国代表的主要群体;并概述“政治的合理性往往与人民一词相联系”的原因。

| A.民主法制日益完善 | B.民主方式多样化 |

| C.民主权力不断扩大 | D.民主主体全民化 |

| A.推动了旧式婚俗的彻底变革 | B.摧毁了买卖婚姻的社会基础 |

| C.促进了民主法治思想的发展 | D.树立了自由平等的婚姻观念 |

结合上表和所学知识说明20世纪20-40年代太平洋地区却很不太平的表现及对我们的启示。