1 . 马克思说:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料三2011年初,“十一五”、十二五”交替之际,农业部发布了一条令人振奋的消息:2010年,我国农作物耕种收综合机械化水平达到52%,这标志着我国农业生产告别了以人畜力作业为主的时代,进入了机械化作业为主的新时代。

摘自《加速中国农机化进程的强大推力,农机购置补贴政策实施七年纪》,《农民日报》2011年4月2日

结合材料三概括中国当代农业机械化水平提高的直接原因,联系不同历史时期的史实,分析农业生产力发展的基本趋势。

2 . 阅读下列材料:

材料一歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

| 1979年一曲《在希望的田野上》至今为许多人津津乐道。“我们的家乡在希望的田野上,炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌,一、片冬麦(那个)一片高粱,十里(哟)荷塘十里果香……” |

1992年《春天的故事》又迅速唱遍大江南北。“一九九二年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆……” |

| 材料二 数据一:30年来,我国GDP世界位次由第10位上升到第4位。我国经济总量占世界的份额从1978年1.8%上升到2007年的6%。 |

| 数据二:2007年城镇居民人均可支配收入比1978年实际增长6.5倍,农村居民增长6.3倍。城乡居民人均储蓄存款从21.9元增加到1.3万元。 |

| 标语:“贫穷不是社会主义”、“时间就是金钱,效率就是生命” |

材料三浙江衢州人朱惠诚,在家乡种了10余年的地,最近他来到江苏张家港市塘桥镇,尽管干的依然是他熟悉的农活,但他每月却能领到固定工资。在张家港,像朱惠诚这样的“农业工人”已有2万余名。

全国总工会的一份调查表明,目前,仅跨地区流动的农民工就有1亿多人,已有超过三分之一的农村劳动力转移到非农产业。工人队伍构成发生历史性变化,农民工已成产业工人的主体。

多年来,随着农民工地位的提高,越来越多的务工者条件得到改善,生活也越来越好,有的还利用打工时学到的技术,回乡创业,当了老板。

请回答:

(1)材料一《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?有何影响?

(2)依据材料二概括改革开放的重大成就。

(3)改革开放30年中国农民的角色定位出现了历史性变化,依据材料三概括其变化。

(4)2008年中国人民大学与国家经济与发展改革委员会共同筹建了一个关于改革开放的论坛,各界反响热烈。请为论坛设计一条宣传性标语(字数不得超过20字)。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪二三十年代,中国兴起过一场乡村建设运动,以中华平民教育会、山东乡村建设研究院、金陵大学等为代表的一些教育和学术团体,为实现所谓“民族再造”或“民族自救”,到农村从事以兴办教育、改良农业、流通金融和移风易俗等为主要内容的乡村建设实验。他们认为中国农村的基本问题是农民“愚”“穷”“弱”“私”,是西方近代文化的输入引起的中国传统文化的失落或崩溃。因此,只需要在维护现存社会制度和秩序的前提下进行一点一滴的社会改良。

——摘编自郑大华《关于民国乡村建设运动的几个问题》

材料二 1983年中央废除了“政社合一”的人民公社体制,实行政社分开,建立乡、镇政府,确立了“乡政村治”二元基层治理体制新模式,建立了村民自治制度;逐步取消了农产品统购派购制度,鼓励农民面向市场,发展商品经济。进入21世纪,国家加大了对“三农”的扶持力度,粮食直补、农资综合直补等制度,开创了直接补贴农民的先河。2006年,中国农村结束了2600多年“皇粮国税”的历史,在全国范围内推进农村义务教育经费保障机制改革。我国社会保障体系建设正向着统筹城乡的方向发展,“全民低保”进入攻坚阶段。

——摘编自张岂之主编《中国历史新编——中华人民共和国史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪二三十年代乡村建设运动的背景和特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪七八十年代以来农村改革的意义,并说明取得成效的原因。

4 . 阅读下列图文材料,回答相关问题

20世纪70年代末,中国进入了改革开放和现代化建设的新时期。三十年的征程,铸就了一个民族近百年的梦想。三十年来,中国发生了天翻地覆的变化。

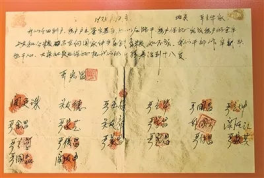

材料一:

图一1978年安徽省小岗生产队签订的 图二1982年《中央一号文件》肯定“双包”

全国第一份承包合同书 (包产到户、包干到户)制是社会主义农业经济的组成部分

图三1983年重庆开始经济试点的报道 图四1987年7月1日人民日报关于政治制度改革试点的报道

(1)新时期的中国改革是逐步推进、不断深化的。结合材料一加以说明。

材料二:我国社会主义经济体制改革的演进与思想解放运动和理论发展是紧密相连的,20多年来,产生重大影响的思想解放运动有三次:第一次为拨乱反正、开创社会主义建设的新局面奠定了思想基础……第二次冲破了“姓社姓资”的思想禁区和“计划经济崇拜”,提出建立和完善社会主义市场经济……第三次突破了“姓公姓私”的理论误区和“所有制经济崇拜”,提出非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。

一一引自(《文化艺术报》

(2)没有解放思想,就不会有改革开放:没有继续解放思想,改革开放就不会得到深化。依据材料二并结合所学知识指出前两次思想解放运动分别指什么历史事件?

材料三:1978年和2006年国民经济主要指标比较表

| 国民生产总值(亿元) | 国家财政收入(亿元) | 城镇居民恩格尔系数(%) | 农村居民恩格尔系数(%) | |

| 1978 | 3645 | 1132 | 57.5 | 57.7 |

| 2006 | 218071 | 39500 | 35.8 | 43 |

注:恩格尔系数是指食品支出占家庭总支出的比重,它能够说明(反映)家庭生活水平的程度。

材料四:到21世纪初,在我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。

材料五:经过二十多年的努力,中国形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了重要基础。

(3)依据材料三、四、五,概括指出改革给中国带来的变化。

(4)近三十年以来,中国取得一切成绩和进步的根本原因是什么?

材料一几千户、上万户并为一公社,实行统一核算。在这一进程中,国家无偿地占有公社的物资、土地和劳动力。上行下效,结果是国家共了集体的产,公社共了队的产,穷队共了富队的产。公社实行供给制,助长了平均主义。自留地、副业、集市贸易等,都作为资本主义尾巴被割掉了

——《中华人民共和国简史》

材料二1958年丰产未丰收,农业总产值只比上年增长2.4%。粮食、棉花比上年增产,而生猪头数下降5.8%,大牲畜头数下降到1952年水平。1959年就全面下降了,主要农产品全面大幅度减产。全国农业总产值比上年下降13.6%,是建国以来的第一次。1960年,农业继续大幅度减产,总产值比大幅度下降的上年又下降12.6%。粮食和棉花产量均降到1951年水平。结果造成市场供应十分紧张,人民生活非常困难

——《改变中国》

材料三联产承包责任制采用了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发挥……联产承包责任制和各项农村政策的推行,打破了我国农业长期停滞不前的局面,促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向现代化农业转化

——《中共中央一号文件》(1983年)

请回答:

(1)据材料一、二,从生产资料所有制和分配方式两方面概括指出人民公社化运动的主要弊端,并简要分析其危害。

(2)材料三与材料一相比,我国农村生产关系作出了怎样的调整?有何作用?

(3)综合上述材料,从我国农村生产关系的调整中,你得到什么启示?

6 . 世界历史的发展表明,各国实现现代化的道路既各具特色又具有共同点。阅读下列材料,回答问题。

材料一:列宁说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打的半死得人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢,结果就是把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起》解说词

材料二:在某种意义上,有人说,他(美国总统)挽救了市场经济。……开创了市场经济的新模式,在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

材料三:1985年8月28日,邓小平在会见外宾时,曾说:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,……但是后来苏联的模式僵化了”。

——《邓小平文选》第三卷

(1)材料中所说的俄国“能拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是马克思主义理论的重大突破?

(2)材料二中的“他”是指谁?他采取了哪些措施挽救危机?他所开创的市场经济新模式与以往相比,最大的特点是什么?

(3)结合材料三,中国共产党人吸取苏联社会主义建设的经验教训,为建设中国特色社会主义采取了哪些重大措施?

(4)上述三则材料从本质上体现了两种不同的现代化道路。结合材料,概括指出两种现代化道路的相同之处。从中你能得到怎样的认识。

材料一 英国农村被纳入市场网络之中,直到19世纪初为止,它成功养活城市与工业居民点……英国农村形成国内市场的主体,而国内市场是正在起步的英国工业首先与天然的销售场所。

——布罗代尔

材料二 20世纪20-30年代,在苏联农业集体化运动中,绝大多数农户加入集体农庄,形成了集体农庄经济制度。农庄是国家直接支配的经济单位,其播种结构、播种面积、单产量、总产量、牧畜种类数量、农艺措施以及农蓄产品的分配等各项指标,都由国家决定。为保证工业化所需资金,国家实行义务交售制,以远低于生产成本的价格收购农庄的产品。1953年斯大林逝世时,农庄义务交售的产品价格与成本之比为:粮食13.2%,土豆7.5%,牛肉5%.与此相对应的是严峻的农业形势为:1953年的人均粮食和肉类的产量只有432公斤和30公斤,比革命前1913年的540公斤和31.4公斤还要低。

——吕奔《苏联农业集体化运动研究(1927—1939)》

材料三 分田到户、包产到户在那些已经使用机械生产的中国平原地区显然是倒退。因为单干就要废弃机耕,实行畜耕和人耕,而农业现代化的表现就是耕作机械化。但是,人少地多,干部分配不公,农民宁愿出力出汗也愿意分田到户。“从机耕到人耕,确实令人感到可笑,但农民的生产积极性却高涨起来了。他们不惜出力出汗,也要把地种好,为了能畜耕,他们自动地互相换地,然后或一家买牲口,或两三家合买牲口,一时牲口的价值猛涨。”

——摘自任世江《高中历史必修课程专题解析》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括英国圈地运动与工业革命之间的关系。

(2)依据材料二,概括苏联在推动农业生产方面实行的经济体制及影响?

(3)依据材料三分析农业改革的原因、方式?据材料三结合所学知识分析农村改革的影响。

(4)综合上述问题,对你有何启示?

8 . 阅读材料,完成下列要求。

土地是人类社会赖以生存发展的基础。土地制度的变革都产生了重大影响。

材料一宋太祖的指导思想是“藏富于民”,不管土地兼并者如何富有,只要在大宋国土之内,通过赋税,最终会归国家所有。宋代农业生产力发展迅速,“在这种经济发达的情势下,土地这一最重要的生产资料自然要作为商品卷入市场”。

——摘编自王也《宋代土地兼并现象的影响及原因分析》

材料二

1978年中国实行家庭联产承包责任制改革,这次土地改革,将土地产权分为所有权和经营权。所有权仍归集体所有,经营权则由集体经济组织按户均分包给农户自主经营,集体经济组织负责承包合同履行的监督,公共设施的统一安排、使用和调度,土地调整和分配,从而形成了一会有统有分、统分结合的双层经营体制。

材料三在中共十七届三中全会上,中央通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。该文件指出,加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国土地兼并的根源。简述宋朝“不抑兼并”土地政策的原因。

(2)根据材料二,指出我国家庭联产承包责任制的主要特征。并结合材料三概括我国上地使用权流转的影响。

9 . 改革开放以来,中央政府十分重视“三农”问题。积极推进农村改革,建设社会主义新农村已成为一项重要的战略任务。阅读下列材料:

材料一农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的……只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化……关键是发展生产力。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

材料二1983年,在全国风行家庭联产承包责任制时,深圳南岭村却将4个生产队合并在一起,利用集体力量,大力发展工业、旅游业、商贸业,推动农村集体经济不断发展壮大。到2004年,农村集体经济总收入达2.3亿元,人均纯收入14万元,集体固定资产10亿元,实现了全村人的共同富裕。

请回答:

(1)根据材料一,邓小平对家庭联产承包责任制持什么态度?为什么?

(2)依据材料二概括深圳南岭村的农村改革的特点,指出其本质。

(3)小岗村和南岭村在农村改革上的成功试点,对进一步推进农村改革有怎样的启示?

材料一 新民主主义经济体制,是实行计划管理与市场调节相结合、指令性计划与指导性计划相结合、计划管理以市场为基础的管理体制。1953年国家转入大规模经济建设并宣布向苏联模式的社会主义过渡以后,随着国民经济紧运行和社会主义改造的推进,为了与这种经济紧运行和逐步单一的公有制相适应,在管理体制方面,也逐渐由以市场为基础的计划与市场相结合转向计划经济。到1956年底,随着社会主义改造的基本完成,形成了以指令性计划为主、指导性计划为辅的计划经济体制。

——武力主编《中华人民共和国经济简史》

材料二 一个国家的经济增长确实包含许多因素:劳动力、土地、资金、资源等。但能使各要素有机、合理的发生作用,还是取决于制度安排。这就是为什么同样一个中国,(1978年)前后三十年的基本国情和自然禀赋并无质的差异,但发展程度却有天壤之别。

——宋鲁郑《从西方丑闻看中国崛起》

材料三 1949年以来,中国努力推进现代化的蓝图,是先建设社会主义并进而实现共产主义。它始终是决策的指南。……经过苏联的斯大林主义、1956年后中国的乌托邦主义和1977年中共十一大之后邓小平推行的务实主义的探索,现在已经有人在议论,认为中国将可能成为当代实现现代化的一个样板。邓并不放弃社会主义作为最终目标,但对大量的市场经济的做法予以放行。他说,新的体制是“计划经济和市场经济”的“结合”。

——【美】吉尔伯特·罗兹曼《中国的现代化》

(1)据材料一,指出20世纪50年代中期中国经济体制变化的主要表现,说明其变化的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出促进1978年后我国经济快速增长的“制度安排”的具体表现。

(3)据材料三,指出邓小平“务实主义探索”的突出表现。结合所学知识,分析其对中国经济体制的影响。综合上述材料,谈谈你对社会主义建设的认识。