材料一 15~16、17世纪,东西方文化都发展出一股新的气象。

| 明代戏剧家汤显祖 | 英国戏剧家莎士比亚 |

| 《牡丹亭》是汤显祖的代表作,作品通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事。热情歌颂了“情”的力量。杜丽娘为情而死,为情而复生,成为有情人的典型。社丽娘出生官宦之家,自幼受到无所不在的封建文化束缚。 | 《罗密欧与米丽叶》是莎士比亚早期创作中唯一的悲副。这虽然是悲剧,却歌颂了纯真的爱情。罗密欧与朱丽叶冲破家族的世仇勇敢追求真爱,并且为了对方不惜献出生命。 |

——摘自梁军童《莎士比亚和汤显祖的人文主义思想比较》

(1)根据材料一,比较明代文学与文艺复兴时文学的相似性,并结合所学知识,分析造成这些相似性的共同因素。材料二 晚清道光、咸丰年间,龚自珍的诗批判了黑暗的社会现实,具有变革精神。同治、光绪年间,黄遵宪的诗广泛地描写了重大的历史事件,还反映了新世界的奇异风物以及新的思想文化。章炳麟的《驳康有为论革命书》和《革命军序》等倡言民族、民主革命,影响很大。小说是清后期最为兴盛的文学样式。梁启超特别重视“政治小说”,曾朴的《孽海花》大胆揭露了清政府的腐败无能和帝国主义的侵略野心。对此,史学界对近代中国思想解放潮流形成的原因有三种不同的看法:第一种认为它是中国人学习西方文化的结果,第二种认为它是近代中国现代化潮流的必然产物,第三种认为它是近代中国救亡图存的产物。

——摘编自郭绍虞《中国文学批评史》等

(2)材料二中的“三种看法”蕴含多种史观,请运用三种不同的史观加以解读。2 . 近代以来,中华民族在屈辱和抗争中不断走向觉醒和团结。阅读下列材料,回答问题。

材料一

唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。吾国之大患,由国家视其民为奴隶,积之既久,民之自视亦如奴隶焉。……吾国之人视国事若于己无与焉,虽经国耻、历国难,而漠然不以动其心者,非其性然也,势使然也。且其地太辽阔,而道路不通,彼此隔绝,异省之民,罕有交通之事,其相视若异国焉。……故非受巨创负深痛,固不足以震动之。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二

1924年11月,孙中山在日本的演说《中国内乱之原因》中说:“说到和平统一,是我在数年前发起的主张。不过那些军阀都不赞成,所以总是不能实行这种主张。这次我到北方去,能够做成和平统一,也未可知。不过要以后真是和平统一,还是要军阀绝种;要军阀绝种,便要打破串通军阀来作恶的帝国主义。”……孙中山始终把武装斗争视为达到国家统一应采取的主要方式。为实现国家统一,孙中山一生都在不断与各派势力作斗争。在坚持武力统一的同时,孙中山从未放弃过和平统一的努力。

——摘编自王建《论孙中山的国家统一思想》

材料三

《义勇军进行曲》问世后,“中华民族到了最危险的时候”的悲愤歌声,便很快就传遍了长城内外、大江南北……甚至在世界上每一个角落,只要有中国人的地方,无论他是那一个民族的中国人,都会有人唱它。……(1937年)9月22日,国民党中央通讯社发布了《中共中央为公布国共合作宣言》,该《宣言》强调国共合作对伟大的中华民族的前途有着极为“重大的意义”。

——郑大华《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》

(1)据材料一,指出国人对国事“漠然”的原因。

(2)根据材料二,概括孙中山的“国家统一”思想,并结合所学知识说明孙中山为完成国家统一所做的努力。

(3)据材料三,指出民族团结在抗战时期呈现的新特点。有学者认为,“抗日战争的胜利是中华民族复兴的枢纽”。结合所学知识,加以说明。

(4)综合上述材料,归纳推动中华民族觉醒和团结的主要因素。

材料 19世纪中期以来学习西方进程简表

| 时期 | “西学东渐”简况 |

| 1840~1860年 | 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。 |

| 1860~1895年 | 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受。 |

| 1895~1900年 | 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种。到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。 |

——据葛兆光《中国思想史》等

(1)根据材料并结合所学知识,比较分析1895~1900年较1860~1895年的“观念更新”。

(2)根据材料并结合所学知识,指出国人学习西方的进程特点及其原因。

材料一 据统计,当时国内有绅士百万余人,有能力读此书的也达300多万人,然而很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。相反,许多守旧的朝廷官吏的骂声扑面而来,更有甚者主张将《海国图志》付之一矩,在他们眼中这无疑成了一本大逆不道的书籍。《海国图志》在国内的印刷数仅有千册左右。

材料二 日本著名维新思想家佐久间象山在读到《海国图志》“以夷制夷”的主张后,不禁拍案感慨:“呜呼!予与魏,各生异城,不相识姓名……而其所见亦有暗合者,一何奇也,真可谓海外同志矣!”在魏源思想的引导下,佐久间象山在思想上实现了从排斥西方到发展与西方关系的重大变化。他主张从全球的形势出发思考日本的方略。《海国图志》在日本被大量翻印,价钱一路走高。

——以上材料均摘编自周英杰,《<海国图志>的孤寂与荣光》

材料三 《天演论》出版之后,不上几年,使风行到全国,竟作了中学生的读物了。……在废子、辛丑大耻辱之后,这个“优胜劣汰,适者生存”的公式确是一种当头棒喝,给了无数人一种绝大的刺激。几年之中,这种思想像野火一样,延烧着许多人的心和血。“天演”“物竞”“淘汰”“天择”等等术语都渐渐成了报纸文章的热语,渐渐成了一班爱国志士的“口头禅”。

——摘编自胡适《四十自述》

(1)根据材料一二并结合所学知识,指出《海国图志》在中国和日本的不同命运,并分析原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括《天演论》风靡中国的原因及影响。

(3)根据上述材料,谈谈你对新思想传播与社会发展关系的认识。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

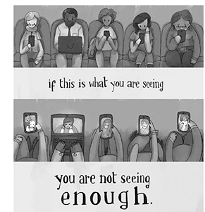

材料科学技术在不断地发展,随着信息时代的到来,网络已深入到人们生活的方方面面,改变着人们的社会生活环境、交往方式以及社会互动关系。

结合材料与所学知识,围绕“网络技术与人际关系”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

6 . 戏剧是人类精神文明的重要载体之一。阅读材料,回答问题。

材料一我国戏剧艺术在元代走向了成熟,是中国戏曲第一个繁荣期。到了明代尤以传奇成就最为显著,产生了不少批判现实政治的作品,成为中国戏曲的第二座高峰。戏曲演出成为城乡人民重要的文化生活内容。

——《浅谈明代戏剧的基本格局》等

材料二20世纪20年代前后,我国戏剧开始从古典戏剧时代,发展到“废除歌唱而全用对话”的现代戏剧时代。现代戏剧创始人之一欧阳予倩曾说:“中国旧剧,非可不存,惟恶毒习惯太多,非汰洗净尽不可。而实现这一目的的手段当多翻译外国剧本以为模范,然后试行仿制……格式作法,必须认定。”据不完全统计,从1917-1924年全国26种报刊、4家出版社共发表、出版了翻译剧本170余部,涉及到17个国家70多位剧作家,如莎士比亚、易卜生、萧伯纳、泰戈尔、王尔德、高尔斯华绥、斯特林堡、梅特林克、霍普特曼、契诃夫、安特莱夫、果戈理、托尔斯泰、席勒、莫里哀等。西方戏剧史上各种流派——从现实主义、浪漫主义戏剧到现代象征派、未来派、表现派、唯美派、新浪漫派的戏剧几乎是同时涌进了中国。

——《略论“五四”时期外国戏剧的翻译》等

材料三商业戏剧是以娱乐观众,满足观众需求为主要形式的戏剧演出,在国外特别是美国百老汇方兴未艾。在中国大陆,戏剧的发展也需要学会迎合市场推销自己。1994年,启用电视明星演出的通俗剧《离婚了,就别再来找我》居然卖出了站票。先锋戏剧的导演孟京辉将小剧场塑造成了“赚钱的筐”,力邀明星加盟,整体定位时尚,制作精良安排一系列巡演的大型舞台证明了他的商业运作……但总体大陆戏剧目前还只属于“城市人的戏剧”,能成功游走在大中城市的商业戏剧又太少……大陆的场地费是全世界最贵的,小成本话剧生存十分困难,很多剧团还不具备自负盈亏的能力。

——《商业戏剧在中国》

(1)阅读材料一,指出我国戏剧在元代走向成熟的标志。明代形成戏曲第二座高峰的原因有哪些?

(2)据材料二,结合所学知识,归纳20世纪20年代前后,中国戏剧发展的新特点。西方现代主义戏剧在这一时期被大量介绍到中国来有何特别意义?

(3)阅读材料三并结合所学知识,分析20世纪90年代以来中国商业戏剧得以发展的条件。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一明清之际,我国和欧洲的文化交往出现了前所未有的进展,形成了中西文化交流的第一次高潮。在这次交流中,天主教传教士尤其是耶稣会士充当了桥梁和纽带。一方面,为了传教的需要,他们将西方的科学文化知识传入中国,使中国知识界对“西学”有了初步的了解和认识;另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,使欧洲出现了“中国热”。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

材料二德国哲学家莱布尼茨是当时欧洲最关心中国的哲学家,而且他和来华传教士有着直接接触和联系,他写了《论尊孔民俗》的重要文献,晚年还写下了其哲学生涯中关于中国研究的最重要文献《中国自然神学论》。从思想而言,中国思想在两个关键点上是和莱布尼茨契合的:其一,他对宋明理学的理解基本是正确的,尽管他并没有很好地看到宋明理学中“理”这一观念的伦理和本体之间的复杂关系,但他看到理的本体性和自己的“单子论”的相似一面;其二,他从孔子的哲学中看到自己“自然神论”的东方版本。……柏应理的《中国哲学家孔子》一书中的中国纪年,在欧洲出版后引起了思想的轰动,中国的这些纪年彻底动摇了中世纪的基督教纪年。《风俗论》是伏尔泰的一部重要著作,在这部著作中,伏尔泰第一次把整个中国文明史纳入世界文化史之中,从而打破了以欧洲史代替世界史的“欧洲中心主义”的史学观。如果中国的历史纪年是真实的,基督教的纪年就是假的,梵蒂冈就是在骗人,欧洲的历史也就是一部谎言的历史。

——摘编自张西平《18世纪的“中国热”告诉我们什么?》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清之际我国和欧洲的文化交往出现“前所未有的进展”的社会因素。

(2)根据材料二,分析莱布尼茨、柏应理、伏尔泰等推进“中国热”的目的。结合所学知识,说说你对启蒙运动时期“中国热”的看法。

8 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一文艺复兴的出现,说到底是在城市里发生的。学校教育在中世纪的基础上获得了巨大的发展,活跃了当时的思想文化。13世纪欧洲大瘟疫的出现和黑死病(鼠疫)的发生,导致了上帝万能论的动摇和对人生问题的深入思索。到文艺复兴时期,中世纪里一直潜在着的人学文化因子,终于获得了适宜其生长的文化气候。

——摘编自刘建军《论欧洲文艺复兴运动新文化的多重起源》

材料二马丁·路德的思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化。他提出“唯信称义”“平信徒(普通信徒)皆为教士”……鼓吹俗权至上,主张各国教会应与罗马切断联系而由各国的政府来管理,这鲜明地反映了他对民族自由含义的一种更深刻的理解。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料三关于启蒙运动的历史影响,恩格斯评论道:“思维着的悟性成了衡量一切的唯一尺度……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为(被)永恒的真理,为永恒的正义,为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。”

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出文艺复兴出现的历史条件。

(2)依据材料二并结合所学知识,对“马丁·路德的思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化”这一观点加以说明。

(3)依据材料三并结合所学知识,概括指出启蒙运动是如何丰富和发展人文主义精神的?

材料一 民本思想滥觞于殷商至西周。到了春秋,孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”,进一步丰富和发展了民本理论。孟子集西周以来民本思想的大成,提出了仁政学说,主张“民贵君轻”,形成了比较完整的民本思想体系。此外,这一时期的儒家还提出了“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”“与民同乐”“众恶之,必察焉;众好之,必察焉”“民事不可缓也”“取于民有制”“治国之道,必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦儒家民本思想论》

材料二 梁启超在他的《先秦政治思想史》中提出政为民政、政以为民,他认为先民徒言“民为邦本,政在养民,而政之所从出,其权力乃在人民之外,此种无参政权的民本主义……是我国政治论之最大缺点”。孙中山主张发扬光大中国传统重民思想这一宝贵的精神财富,对“民为邦本,本固邦宁”“天下为公”“民为贵,社稷次之,君为轻”等具有浓厚重民色彩思想十分称道,并按近代民主观念加以诠释,主张把政权公之于天下,让人民当家作主。

——摘编自韩丽雯《近代中国民本思想演变的机缘和桥梁》等

(1)结合材料一及所学知识,指出春秋战国时期儒家民本思想的关注重点有哪些。并分析这一时期民本思想发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出梁启超、孙中山对传统民本思想的发展,并分析其影响。

材料一 中国古代法律教育始终是由官学和私学交替兴盛、相辅相成的。后秦设立了第一个专门法律教育机构。唐朝律学的学习内容是律令格式和儒家经典,宋代的学习内容除当朝律令、断案外还有儒家经术。由于法律被视为众多维护君主专制工具中的一种,司法始终从属于行政。在学习者心目中,学以致用比探求真理更为重要,他们所追求的是对已有法律的全面了解和熟练运用,为日后的仕途打下知识基础,从某种意义上讲,习法者的这种功利追求制约了他们的学术追求和成就。在官学中,法律教育始终是传统的阐述式教育方式,即教师在课堂上对当朝律令进行讲读和解释,阐发案例,然后学生自己诵读、记忆,理解、意会。

——摘编自吴秋红《论中国古代法律教育的特征》

材料二 受英国法律教育风格的影响,最初的美国法律教育是开业律师的一项增收的副业,因此美国最早的法律教育有很突出的非官方性。十九世纪五十年代,美国院校式的法律教育成型。随着美国社会关系的复杂化,政府领行的法律越来越多,专门研修法律就显得比较重要,长时间的学位制教育迅速发展。法律院校既有私立的,也有单靠政府资助的;有全日制的,也有函授、夜校性质的。据统计,美国登记在册的法律专科院校有百七十余,每年的在校学生有四至五万人。法学院每一个教师都可以按自己的方式、自己编著的讲义教学,教师之间互不监督,平时没有什么往来,只对自己负责的课程质量负责。在课堂上,主要进行法律技能的训练,着重善于处理法律实际问题能力的人。开设的课程主要有:契约、民事侵权行为,不动产和人身所有权、托管权、商务法、破产法、公司法、税法、行业规则、刑法、行政法、劳动法、犯罪学、国际法等。

——摘编自舒扬《浅论英美的法律教育》

(1)根据材料一结合所学知识,归纳中国古代法律教育的特点并分析其原因。

(2)与中国古代法律教育相比,材料二中所反映的美国近代法律教育有哪些新表现并分析其影响。