材料一 中国闭关自守五千年的古老大门,从此被英国的军舰打开,再不能复合。这是自盘古开天辟地以来,从没有过的巨变,中国所面临的差不多全是中国一向自负的传统文化中没有的东西,不但军舰从来没有,连随着军舰大炮带进来的新思想、新观念也从来没有。中国固有的生活方式和固有的意识形态,开始受到强有力的冲击,在阵痛中,中国人选择扬弃、选择勇敢地面对……

——摘编自柏杨《中国人史纲》

材料二 1902年,梁启超在《新民丛报》上连载《论中国学术思想变迁之大势》一文,最早使用了“中华民族”一词,指代汉族。1905年,他又在该报第65﹣66号发表《历史上中国民族之观察》一文,以汉族之义7次使用“中华民族”一词,成为自觉书写“中华民族”之史的先驱。辛亥革命爆发后,中华民族观念得以真正传播。孙中山明确倡导应以“大熔炉”为特色的美利坚民族为榜样,积极建设“一大中华民族”。1938年,爱国藏族人士青攘呼图克赶赴重庆慰劳前线抗日将士,在《康藏民众代表慰劳前线将士书》中认同并支持“中华民族”共同体。现代“中华民族”一词的概念,在舆论的引导之下,因能简洁鲜明地体现与侵略者对立的国人之整体性、命运的共同性、生存发展的神圣感、团结合作的庄严性及对国内党派政治的互争局限之超越,最终成为不言而喻、广泛认同甚至难以动摇的神圣信念。

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代中国人民思想观念发生变化的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价“中华民族”观念对中国近代历史产生的历史作用。

| A.体现了清政府对民众财产的漠不关心 |

| B.说明了英国发动对华战争的根本目的 |

| C.佐证了英军鸦片战争期间对普通民众的掠夺 |

| D.揭露了第二次鸦片战争期间英军的侵略行径 |

| A.维护了领土主权的完整 | B.导致了社会性质的改变 |

| C.隐含着天朝上国的思想 | D.颁发于第二次鸦片战争 |

| A.鸦片战争的实质是贸易战争 | B.清政府海关管理较严格 |

| C.英国商人试图打开中国市场 | D.近代中国关税主权丧失 |

| A.爆发的原因 | B.战争的经过 | C.战争的结果 | D.战争的影响 |

| A.使列强侵略中国的方式发生重大转变 |

| B.掀起了列强瓜分中国的狂潮 |

| C.使中国开始沦为半殖民地半封建社会 |

| D.使清廷彻底沦为洋人的工具 |

| A.列强的侵略 | B.清政府的腐朽 | C.国家治理的落后 | D.人民的愚昧 |

材料一 1840年春,英国议会在辩论对中国出兵是否合理的问题时,“反对派以拒绝支持一种恶毒的、有伤道德的交易而进行战争为理由反对政府的政策”。

——马士《中华帝国对外关系史》

材料二 在英国人看来,这场战争是一场报复性的战争,是一个捍卫他们的通商权利、维护其国家荣誉、纠正在华英国官员和臣民所受不公正待遇,以及确保未来开放的必要行动。在中国人看来,这场战争主要是一场对鸦片的清缴。

——徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识回答,“反对派”所说的“恶毒的、有伤道德的交易”是指什么?这场交易给中国人带来了哪些危害?

(2)结合材料二与所学知识回答,这场战争爆发的根本原因和直接原因分别是什么?

| A.五口通商让清政府感到不安 | B.政府开放了内河航行的权益 |

| C.清政府缺乏国家平等的观念 | D.开始传播“师夷长技”的新思潮 |

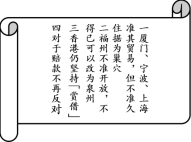

材料一 第一次鸦片战争对国人的触动可谓微乎其微。这场战争的战场只是在上海以南的东南沿海地区,战争结束后清政府与英、美、法签订的那些不平等条约在当时国人的眼中也不是那么严重的损失,如割让给英国的香港岛对于庞大的中华帝国来说不过是一个区区弹丸之地,至于贻害无穷的协定关税、领事裁判权和片面最惠国待遇,更是无足重……

——摘编自刘悦斌《晚清国人对中外关系认识的变化及应对》

材料二 中国现代化的演进以洋务运动所提倡的技术模仿为第一阶段之特征,但自强求富凡三十年,甲午一战化为乌有。知识阶层检讨之余,认为日本有宪法而强,中国无宪法而弱,立宪强国之说遂逐渐成为二十世纪初政学两界的共识。

——《中国百年宪政之路》

材料三 日本在明治维新的改革之下成了亚洲唯一个世界列强,而作为当事人的清政府,他们的核心利益却还是维持满人的统治,延续大清的正统。所以,翁同龢可以因为限制汉人官员的力量砍掉北洋水师的经费……翁同龢跟李鸿章有矛盾,甚至在某地尚未失守时,谎报朝廷说已经失守。而慈禧办寿也可以为了热闹不要那艘后来成为日本联合舰队主力舰的吉野号,因为对清廷来说,卸磨杀驴也好,割地赔款也好,这些只是肌肤之痛。只要大清正统还在,祖宗之法不变,一切都还好说。这也是为什么在甲午战争之后,当日本用商船将活下来的976名清军战俘送还的时候,正在忙着给慈禧过大寿的清廷认为这些被俘的人属于不祥之人,甚至将军官革职,士兵遣散。

——摘编自《原来这才是甲午战争失败的主要原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析鸦片战争对国人触动微乎其微的原因。(2)据材料二并结合所学知识分析中国近代走上探索宪政之路的原因。

(3)根据材料三,概括甲午中日战争前夕中国所面临的国内外形势。