| A.顺应时代发展要求 | B.完善我国法律体系 |

| C.维护群众根本利益 | D.加强政府自身建设 |

| A.以人民为中心的发展思想 | B.公民人身权利得到保障 |

| C.中国特色法律体系的建立 | D.与国际实现接轨的趋势 |

材料一 与现代法律的功能有所不同的是,中国传统的法律并不是用来保障公民个人权利的,而是被作为封建统治者对人民进行控制的工具。“为政之道,首在立法以典民”。特别是刑法,“乃国家惩戒之具”。“人人生而平等”、“天赋人权”和“在法律面前人人平等”这些当时西方资产阶级的进步思想是在清末才传入中国的。南京临时政府成立初颁布一系列法律、法规,否定清代法律所维护的等级制度和“无理的法制”,规定“天赋人权,胥属平等”,取消了清律中对各类“贱民”的歧视和限制,规定所有胥属均享有选举、参政、居住、言论、出版、集会、信教等自由。

——摘编自乔志强《中国近代社会史》

材料二 现代宪政有三大要素:民主,法治,人权。三者缺一不可。我国1954年宪法就确立了社会主义民主制度,此后的几次立宪始终坚持这一制度。自1978年宪法开始,我国社会主义民主法制建设进入新阶段。1999年,“依法治国”成为宪法原则。2004年十届全国人大二次会议通过宪法修正案,在现行宪法第三十三条 增加一款,为第三款:“国家尊重和保障人权。”人权入宪,将执政党的主张上升为国家意志,把政治原则提升为宪法条款,标志着中国社会主义宪政建设进入到一个人权法治建设的新时代。

——摘编自俞荣根《从民主法制到人权法治——我国改革开放30年的宪政成就》

(1)根据材料一指出近代中国法律发生的变化,并结合所学知识分析这一变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“人权入宪”的时代背景。

(3)结合上述材料,简要评价“人权入宪”的历史意义。

材料 为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。……现在往往把领导人说的话当作“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”,领导人的话改变了,“法”也就跟着改变。要向前看,就要及时地研究新情况和解决新问题,否则我们就不可能顺利前进。各方面的新情况都要研究,各方面的新问题都要解决,尤其要注意研究和解决管理方法、管理制度、经济政策这三方面的问题。

——摘自邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》

问题:在建设社会主义现代化新时期工程中,邓小平提出了“两手抓”的著名论断,即“一手抓建设,一手抓法制。”阅读材料,结合所学,简述在社会主义现代化建设新时期,中国共产党人在民主法治建设方面所做的努力。

| A.民主政治渐进发展 | B.人们法制意识普遍提高 |

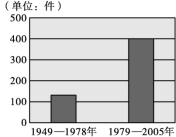

| C.日益重视法制建设 | D.法律人才队伍不断壮大 |

| A.消除各民族之间差距 | B.实现各少数民族的高度自治 |

| C.确立统一多民族国家 | D.促进社会主义事业蓬勃发展 |

材料一 《国语·周语》记载,周襄王时已产生了“父子不得相互告诉”的思想。汉宣帝曾颁布:“父子之亲,夫妇之道,天性也。虽有患祸,犹蒙死而存之。诚爱结于心,仁厚之至也,岂能违之哉!自今子首匿父母,妻匿夫,孙匿大父母,皆勿坐。其父母匿大父母匿子,大父母匿孙,罪殊死,皆上请廷尉以闻。”学界认为这是关于亲亲相隐制度最早、最明确的规定。

唐律《名例律》规定:“诸同居,若大功以上亲及外祖父母、外孙,若孙之妇、夫之兄弟及兄弟妻,有罪相为隐;部曲、奴婢为主隐,皆勿论。即泄露其事及鞑语消息,亦不坐。”同时唐律还规定:“若犯谋逆以上者,不用此律……谋反,大逆及谋叛以上,皆为不臣,故子孙虽告亦无罪,缘坐同首法”,认为因为“不臣”可以不用容隐制度。到近代,在清末至民国初期的历次法律变革中,亲属容隐制度仍得以继承。

——摘编自王新霞、柳萍等《论中国古代司法文化特征——以“亲亲相隐原则”为例》

材料二 2012年新修改的《中华人民共和国刑事诉讼法》第188条明确规定:经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但是被告人的配偶、父母、子女除外。该规定赋予了亲属证人不被强制出庭作证的特权,体现了亲属拒证权的理念。

在刑事诉讼中,证人为了避免自己及其亲属受到追诉,不愿意作证,这是人的本性使然,法律不应当强制打压。从更深层次来看,亲属拒证权制度维系了家庭成员之间的血脉亲情,在宏观上于社会的安定团结有益。在刑事诉讼中,法院对被告亲属所作证言持有怀疑态度,其被认可和采纳的机会很小。

——摘编自李旭霞《论我国刑事诉讼亲属拒证权制度之构建》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代容隐制度发展的特征及形成的主要原因。

(2)根据材料一、二,指出现代“亲属拒证权”与中国古代容隐制度的不同,并结合材料二分析我国构建亲属拒证权制度的社会价值。

①健全与完善社会主义法律体系

②中共提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针

③颁布实施《中华人民共和国民族区域自治法》

④加强和扩大基层民主

| A.①②③④ |

| B.②③④ |

| C.①③④ |

| D.①②④ |

| A.社会主义法律体系更加完善 |

| B.全国人大是国家最高权力机关 |

| C.依法治国的理念已经全面落实 |

| D.民主与法制关系是相辅相成的 |

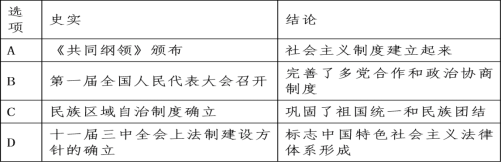

| A.A | B.B | C.C | D.D |