| 时间 | 事件 |

17-18世纪 | 清朝处于鼎盛时期;茶叶、瓷器大量输往欧洲,中国在对外贸易中处于出超地位。 |

19世纪中后期 | 两次鸦片战争,签订一系列不平等条约,逐渐沦为半殖民地半封建社会;甲午战争后,签订《马关条约》,允许日本在中国设厂;沙俄通过一系列不平等条约割占中国一百五十多万平方千米的领土。 |

1900-1949年 | 清政府时期:签订《辛丑条约》,沦为洋人统治中国的工具。北洋政府时期:签订“二十一条”,巴黎和会上中国外交失败。国民政府时期:中国抗日战争配合了世界反法西斯战争,提高了中国的国际地位。 |

1949-1978年 | 新中国成立第一年与十多个国家建立外交关系;新中国成立之初美国等帝国主义国家对中国采取外交孤立政策;1971年中国恢复在联合国的合法席位;20世纪70年代初国际社会兴起与中国建交的热潮。 |

1978年以来 | 实施改革开放,陆续开放一些沿海城市;香港、澳门相继回归;加入亚太经合组织;成立上海合作组织。 |

——据中国近代史等整理

根据材料信息并结合所学知识,围绕我国对外政策的历史变迁,自拟一个论题,并予以阐述。要求:写明论题,史实准确,史论结合)

2 . 中美关系是当今世界最具影响的双边关系之一,中美两国关系的发展和走向,不仅关系到两国人民的根本利益,也是影响世界和平、稳定与繁荣的重要因素。阅读材料,回答问题。

材料一伴随着朝鲜战场烽烟四起,成吉思汗的好战形象重新在美国人脑海中浮起,中国被视为莫斯科的“傀儡”和忘恩负义的“侵略者”。中国在美形象也进入了一个新历史时期。

——王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪~1950年)》

材料二《人民日报》对美报道语态所占比例对比统计

(1)据材料二指出这一时期美国人的中国观,并结合所学简述其形成的历史背景。

(2)据材料三指出中国媒体对美国形象的塑造发生了怎样的变化?并结合所学分析促成这种变化的原因。

| A.都认识到和平与发展是当今世界的主题 |

| B.认为多极化是国际关系格局的必然走向 |

| C.试图将当前国际关系中的冷战局面扩大化 |

| D.忽略了上合组织“结伴而不结盟”的宗旨 |

| A.不再遏制苏联的扩张 | B.支持中国重返联合国 |

| C.前往北京会见毛泽东 | D.改善中美关系并建交 |

| A.团结第三世界国家是中国外交的立足点 |

| B.美国孤立中华人民共和国的政策失败 |

| C.恢复合法权利来之不易 |

| D.亚非拉美国家是反对恢复合法席位的主导力量 |

| A.建国初实行的“另起炉灶"的政策 | B.中美关系开始走向正常化 |

| C.日内瓦会议后中国国际地位的提高 | D.新时期不结盟政策的推行 |

材料新中国成立,在国际斗争中,坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边,其实质就是中国人民坚持反对帝国主义的严正立场。……在建国后的三四年中,我国同苏联东欧各人民民主国家签订的政治、军事、经济、科技、文化及其他各种专项协定和议定书等,共达110多种,而与其他国家订立的各种协定,总共才二三十件。十一届三中全会以后,中国外交活动的对象中,既包括发达国家,更多的是发展中国家;既有欧美国家,又有亚非国家;既有大国,又有小国;既有中国的周边国家,又有与中国远隔重洋的国家。

——摘编自《新中国外交的特点》

根据材料,指出从新中国成立到十一届三中全会以后,我国外交方针的发展变化趋势。并结合所学知识从实施背景方面予以简要说明。(说明:只答一种变化趋势即可。要求史实准确)

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一维经斯基1920年来华时,虽然马克思主义已在中国有所传播,但中国进步知识分子对马克思主义的基本原理和建党学说的领会还不深……通过维经斯基的宣传,中国早期的共产主义者“更加明白了苏俄和苏共的情况,得到了一致的结论‘走俄国人的路’”……在维经斯基的带助下,这些早期的共产主义者到工人中去开展有组织和有计划的宣传和组织工作,为中国共产党的创建在思想上、组织上做好了准备。

——何云庵等《苏俄、共产国际与中国革命》

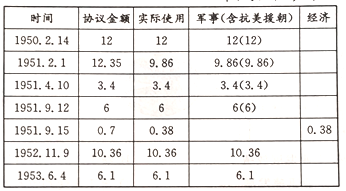

材料二50年代苏联给中国货物的统计(部分)

单位:亿(旧卢布)

材料三2013年3月22日,国家主席习近平在访问俄罗斯时强调,中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴……面对复杂多变的国际形势和依然严峻的国际经济环境,中俄要更加紧密地加强全方位战略合作。……密切在国际和地区事务中协调配合,坚决维护两国共同战略安全,坚决维护联合国宪章宗旨和原则及国际关系基本准则,,维护二战成果和战后国际秩序,维护国际公平正义,促进世界和平、稳定、繁荣。

——2013年3月中国经济网

(1)根据材料一并结合所学知识,概括在新民主主义革命初期苏俄是如何帮助中国革命的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析苏联对华援助的影响。

(3)结合材料三和所学知识,说明我国加强同俄罗斯合作的意义。

| A.中俄关系的发展取决于美国 |

| B.中美关系的发展以俄罗斯为出发点 |

| C.中美俄之间存在着三边互动关系 |

| D.中俄关系的变化是影响中美关系的主要因素 |

| A.准备同中国建立外交关系 | B.说服国会同意实现中美关系正常化 |

| C.不打算放弃干涉中国内政 | D.帮助中国恢复在联合国的合法席位 |