材料一 宋代的“市”自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹。”“都城之夜市,酒楼极繁华处人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢……”

北宋开国前后,四川通行的是铁钱。……买卖交易用钱量大。……得用车载驴驮,极为不便。于是在淳化年间出现了交子。

(1)据材料一概括宋代“商业革命”的表现,结合所学知识说明其产生的根源。

材料二 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。

该著作涉及的重要人物有:时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上“荒诞奇迹”;已经去世了5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;在这年去世的的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;在内地已成功定居了4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

——据《万历十五年》编写

玉米、番薯等“种出西土”,在不少地方开始种植。

——据【明】李时珍《本草纲目》、徐光启《农政全书》等

(2)阅读材料二,并结合所学概括明清时期在经济领域中(含农业、手工业、商业等)日益凸显出来的新气象

材料三 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛。”

(3)结合所学知识,分析材料三中国“实则正在滑向衰世凄凉”的原因。

材料一 宋代的对外关系大都通过海路。宋代发展海外关系的主要目的在于发展贸易。北宋初期,宋太宗派遣宦官八人,分四路“往海南诸蕃国,勾招进奉”。宋代在京城设置“榷署”,作为中央管理对外贸易机构,并在广州、明州(宁波)杭州、泉州等港口均设置市舶司,以“掌蕃货海舶征榷贸易之事”。北宋仁宗时期,市舶收入已达五十三万贯,英宗时更增至六十三万贯。1146年,南宋高宗在谕旨中强调:“市舶之利,颇助国用。宜循旧法,以招徕远人,阜通货贿。”

——摘编自何茂春《中国外交通史》

材料二 1757年,乾隆帝获悉英国商船近年来纷纷舍弃广州,前往浙江贸易,派遣浙江巡抚杨廷璋查办。之后闽浙总督杨应琚奏称:“粤省现有洋行二十六家,遇有番人贸易,无不力图招致,办理维谨,并无嫌隙。惟番商希图避重就轻,收泊宁波,就近贸易,便益良多。若不设法限制,势必渐皆舍粤赴浙。再四筹度,不便听其两者贸易。”帝深以为然。12月20日,乾隆正式降旨定广州单口通商,谕称:“嗣后口岸定于广东,不得再赴浙省。此于粤民生计,并赣、韶等关均有裨益,而浙省海防亦得肃清。“广州单口通商直至道光二十二年《南京条约》签订才告结束。

——摘编自李文海主编《清史编年》

(1)根据材料一,概括宋代对外贸易的主要特点。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,比较宋、清两代海上对外贸易政策的差异及原因。

材料一:北宋开国前后,四川通行的是铁钱。铁钱体重值小,买卖交易用钱量大。大铁钱每千枚重二十五斤,小铁钱每十贯重六十五斤。买一匹绢,需用两万个小铁钱,重量共达一百三十斤,得用车载驴驮,极为不便。于是在淳化、至道年间出现了交子。

——阴法鲁、许树安《中国古代文化史》

材料二:宋代的“市”自大街至诸小巷。大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市。买卖热闹。”“都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢……”

——吴自牧《梦粱录》

材料三:宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四:清代沿袭明制设置的钞关,大有增加,计设户关26个,工关5个,……清代税关对商船户缴税亦极为苛重,全国又缺乏统一税率,以至各关税吏敢于巧立名目,动辄以商人违反规定为由,没收财货……在这样的苛税下“商贾望见关津,如赴汤蹈火之苦”

——摘自彭雨新主编《中国封建社会经济史》

材料五:(乾隆时人说)近日富商巨贾,挟其重资,多买田地,或数十顷或数百顷。

——摘自李文治编《中国近代农业史资料》第一辑

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北宋出现交子的原因。

(2)根据材料二至四并结合所学知识,指出宋代“商业革命”的表现

(3)材料四和材料五揭示了什么社会现象?这种现象对新经济因素发展产生了什么影响?

材料一:明太祖多次颁布禁海令,严禁濒海军民“交通外番,私易货物”。明成祖即位后,沿袭海禁政策,并奉为祖宗法度。此后,明廷三令五申,禁止人民私自出海贸易。然而,屡禁不止,民间开海呼声与违禁出海行为从未间断。嘉靖二年宁波争贡之役与二十八年走马溪事件发生后,海上走私贸易愈禁愈盛,尤其是自嘉靖三十一年起,开始了长达十五年的楼患。时人认识到,要消除楼患,保卫海疆安全,最好的办法是疏而非堵。闽、浙、粤三省官员不断上奏,请宽海禁,与主张严禁的官员开启了长达数十年的开海与禁海之争。隆庆初年,明廷同意福建巡抚涂泽民所奏,宣布开放海禁,漳州、泉州之民“准贩东西二洋”。开海政策持续五十余年,不仅在明后期福建社会经济发展及对外关系中发挥了重要作用,而且是对沿用两百年之久的海禁政策的否定,推动了海外贸易发展。

——摘编自涂丹《明代禁海与开海之争》

材料二:康熙时本有四口通商的规定,但几十年间,外国商船绝大多数开赴广州贸易,形成了固定的贸易路线和惯例。乾隆十二年(1717年),西班牙商船到福建、厦门贸易。当地官吏认为“吕宋(指西班牙)为天主教长,漳泉风俗浇漓(民风不淳朴)。此等夷船终不宜使之源源而来,拟俊夷船回掉之日,善为慰遣,不使复来”。清廷的复示是:“此等贸易,原系定例准行,今若不令复来,殊非向来通商之意……慰遣之处,可以不必。”……1757年十一月初十日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东,外来商船只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。”

——摘编自《清实录》完成下列要求:

(1)据材料一,指出隆庆初年明廷开海的原因。结合所学知识,评析隆庆年间的开海政策。

(2)据材料二,指出乾隆初年福建地方官员和清廷在对待西班牙商船贸易问题上的分歧。结合所学知识,分析乾隆后期从“四口通商”转变为“一口通商”的原因。

(3)综合上述材料,结合所学知识,分析明清时期对外政策的基本特征。

材料一 明清时期伴随着传统手工业和商业的发展,全国许多地区的工商业者就已经建立了会馆、公所等组织。从成员构成看,会馆大多对成员的地域籍贯有较严格的要求,主要是由同一籍贯的商人组成,因而其名称往往都冠有地名。会馆起初只是同乡会性质的组织,后来则逐渐发展成为同籍商人聚议商务贸易的行会性组织。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 会馆作为同乡会,其基本职能就是“联桑梓,敦乡谊”,为流寓异地的同籍商人营造良好的乡缘人际关系。工商会馆的同乡联谊活动与商业经营联系密切,有力推动了工商会馆向市场化发展的进程。因此,很多工商会馆到清代便已转化为定期的商品交易市场。同籍商人还通过会馆集议行规业律,规范商业行为,又通过会馆仲裁商业纠纷,制裁不正当竞争行为,体现了高度的商业自觉。加之,中国商人多数是力农致富,经商发家,对乡土有浓郁的眷恋情结,在异地发家后,他们往往通过“炫耀郡邑”,张扬故乡的文化,以为自己争得荣耀和社会地位。会馆从不同层面综合反映了明清时代社会的发展变化与历史变迁。

——摘编自宋伦《明清工商会馆的产生及其社会整合作用——以山陕会馆为例》

(1)据材料一,指出明清时期会馆的产生原因及其显著特征。

(2)综合上述材料并结合所学知识,以“明清时期工商会馆的影响”为主题写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

材料一 溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经小雅北山》

材料二 机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——唐白居易《朱陈村》

材料三

材料四 有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济,自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料五 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。……当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”。嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出材料反映的是何种土地制度?春秋战国时期,这一土地制度在所有关系上发生了什么变化?请结合所学知识指出导致这一变化的根本原因。

(2)据材料二,指出材料反映了古代中国农业的何种经济形态?结合所学知识,简述该种经济形态的基本特征。

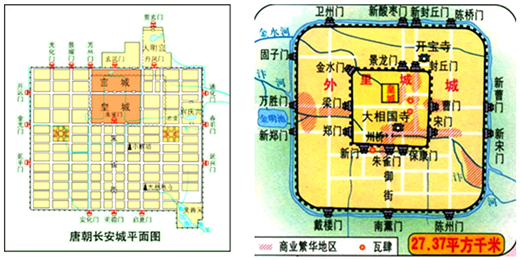

(3)根据材料三并结合所学知识回答,北宋东京与唐长安城相比,在商业活动方面出现的新变化。

(4)根据材料四、五,指出材料四中的“新经济的萌芽”指的是什么,从材料五中找出一句话作为其判断依据,并结合两则材料概括出明清时期经济的主要变化。

材料一 唐朝时,亚、非地区许多国家的使节、商贾、学者、艺术家、僧侣等,不断地来到唐朝访问、求学和贸易。唐朝派往国外的使臣、僧侣、商人也不绝于途。那时和唐朝通使交好的国家,主要的有70多个。唐政府在中央设有鸿胪寺,负责接待各国使节和宾客,在缘边之地设互市监、市舶使掌管对外贸易。长安的太学里有数量众多的外国留学生,很多留学生回国后按照唐朝模式改造本国社会,日本“大化革新”就是由回国留学生策划的。唐朝的对外交通很发达,陆路交通以长安为中心,出玉门关西行,可通中亚、西亚、巴基斯坦和印度。海上交通,从广州出发,过马六甲海峡可到印度尼西亚的爪哇、斯里兰卡和印度进而到达波斯湾沿岸各国。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代国际交流所呈现的特点。

材料二 宋代是中国古代海外贸易得到较大发展的时期,它与元代并处于中国古代海外贸易发展历史曲线的最高段。宋代贸易港的数量、繁荣程度和管理制度都超过前代……北自京东路,南自海南岛,港口以十数,数量有明显增长。这些港口大致可以分为广南、福建、两浙三个相对自成体系的区域,各区域中大小港口并存,形成多层次结构。与这种结构上多层次相适应的是市舶机构从市舶司、市舶务到市舶场的设置。由于造船技术的进步和航道的改善,……中国商船开始了向阿拉伯海西岸及更广范围的航行,与红海沿岸及非洲东海岸也开展了直接贸易。与中国有贸易往来的国家和地区至少在六十个以上。宋代进出口商品种类明显增加,数以百计……商人贩运的规模、朝贡往来的数量、政府的抽买数额都显著增加。宋代一个海商一次贩运常达上十万斤,价值数十万贯。宋代以后,与中国交往最为频繁的国家都是中国的主要海上贸易国,……对外贸易重心已经完全转移到东南海上,西北丝路独占鳌头的局面一去不复返了。

——摘编自黄纯艳《宋代海外贸易》

(2)依据材料二并结合所学知识,概述宋朝海外贸易发展的表现并简析其原因。

材料三 隆庆元年(1567)部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

(3)据材料三,指出明朝中期“海外贸易蓬勃发展”的国内因素,概括白银内流推动的商业发展表现。

材料一 万历三十四年,萧近高说:“(景德)镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人。”清代唐英在《陶冶图说》中也记载了当时的实况:“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百座,工匠人夫不下数十万,藉此食者甚众。”

材料二 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……“织机逾百张”繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程《历史》必修II

请回答下列问题:

(1)材料一反映了明清时期制瓷业的发展出现了哪些特点?这时期中国的手工业在封建国家经济中处于什么地位?

(2)根据材料二归纳明清时期江南经济的发展状况。

(3)16-18世纪是西欧的工场手工业时代,为后来的工业革命准备了物质技术条件。而同期的中国明清工场手工业却没有实现向工业文明的过渡。请根据所学知识分析其原因。

材料一 交换的发达,促进了货币流通量的增加,北宋除铜、铁钱外,金银也作为半流通性货币,租税的征收、官俸的发给和对外贸易都使用银两。北宋的铜钱尽管铸造的比过去多,但“钱荒”却十分严重。为此,政府规定四川等地只能用铁钱流通。由于携带不方便,10世纪末,成都出现了所谓的“交子铺”,发行纸币代替铁钱。1023年,北宋政府看到发行交子有利可图,遂正式立“交子务”,改交子为官办,以36万贯铰钱作准备金,定期发行,限额125万余员,流通区域仍限于四川。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 中国古代货币经历了实物货币、金属货币和纸币时期。纸币的出现和发展是货币发展历史上一次史无前例的变革。中国古代纸币由雏形发展到成熟,纸币本身的型制、大小、轻重、颜色都体现出古代中国政治、经济、文化、科技、艺术等各个领域的风貌和影响。中国古代货币发展对商业发展起了较大作用。

——摘编自徐玲《论中国古代纸币的设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北宋时期“交子”出现的原因。

(2)从材料中提炼出一个观点,并结合中国古代的相关史实,例证所提观点。(要求:观点明确,论述符合史实依据,史实运用准确。)

材料一:夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练(于)布帛,则民不困。

——《尉缭子.治本》

材料二:北宋开国前后,四川通行的是铁钱。铁钱体重值小,买卖交易用钱量大。大铁钱每千枚重二十五斤,小铁钱每十贯重六十五斤。买一匹绢,需用两万个小铁钱,重量共达一百三十斤,得用车载驴驮,极为不便。于是在淳化、至道年间出现了交子。

——阴法鲁、许树安《中国古代文化史》

材料三:宋代的“市”自大街至诸小巷。大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市。买卖热闹。”“都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢……”

——吴自牧《梦粱录》

材料四:宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料五:清代沿袭明制设置的钞关,大有增加,计设户关26个,工关5个,……清代税关对商船户缴税亦极为苛重,全国又缺乏统一税率,以至各关税吏敢于巧立名目,动辄以商人违反规定为由,没收财货……在这样的苛税下“商贾望见关津,如赴汤蹈火之苦”

——摘自彭雨新主编《中国封建社会经济史》

材料六:(乾隆时人说)近日富商巨贾,挟其重资,多买田地,或数十顷或数百顷。

——摘自李文治编《中国近代农业史资料》第一辑

请回答:

(1)概括材料一反映的主要经济特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北宋出现交子的原因。

(3)根据材料二至四并结合所学知识,指出宋代“商业革命”的表现及其根源。

(4)材料五和材料六揭示了什么社会现象?这种现象对新经济因素发展产生了什么影响?