名校

1 . 下表是1980年部分报刊杂志发表的文章。它们反映了

| 报刊 | 文章 |

| 《农村工作通讯》 | 《分田单干必须纠正》 |

| 《湖南日报》 | 《包产到户是社会主义新时期阶级斗争的新动向》 |

| 《湖北日报》 | (紧紧扎起社会主义篱笆,决不让安徽资本主义毒液蔓延) |

| 《大众日报》 | 《不容开历史倒车》 |

| A.对资本主义工商业改造的过程 | B.农村经济体制改革失败 |

| C.改革道路的艰巨性和复杂性 | D.改革从农村向城市推进 |

您最近一年使用:0次

2014-03-17更新

|

702次组卷

|

2卷引用:2014届福建省厦门市高三上学期期末考试历史试卷

2 . 三农问题始终是我国经济发展的重要问题

材料一:徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——节选自白居易《朱陈村》

材料二:土改结束后(1953年)湖南省贫雇农平均每户占有生产、生活资料:

——国家统计局农业统计资料

(注:贫农是指那些只有较少土地、部分或大部分租用其他土地所有者的土地耕作,并交纳地租的农民。雇农是指没有或只有极少量的土地和生产工具,主要依靠出卖劳动力为生的农民)

材料三:“文化大革命”结束后,安徽省凤阳县一个村的十几户农民曾写下一份契约:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如此后能单干,每户保证完成每户的全年上交公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢刹(杀)头也干(甘)。

材料四:2009年2月2日,在国新办举行的新闻背景吹风会上,中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文介绍,在中央一号文件中将毫不动摇地坚持农村基本经营制度的要求:一是要落实和保障农民的土地权益,二是进一步规范农村土地承包经营权的流转。

请回答:

(1)材料一反映了中国封建社会农业生产的哪种基本模式?这种模式形成的主要条件是什么?

(2)根据材料二,分析当时农民进行农业生产的有利条件和不利条件。

(3)材料三与材料一相比,它们体现的经营模式有何共同之处?经济性质有何不同?

(4)依据材料四,指出当前我国农村基本经营制度有何新发展?为什么会有新发展?

材料一:徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——节选自白居易《朱陈村》

材料二:土改结束后(1953年)湖南省贫雇农平均每户占有生产、生活资料:

| 生产、生活资料 | 耕地(亩) | 牛(头) | 猪(头) | 犁(张) | 水车(架) | 房屋(间) |

| 数量 | 6.98 | 0.32 | 0.58 | 0.62 | 0.16 | 3.91 |

——国家统计局农业统计资料

(注:贫农是指那些只有较少土地、部分或大部分租用其他土地所有者的土地耕作,并交纳地租的农民。雇农是指没有或只有极少量的土地和生产工具,主要依靠出卖劳动力为生的农民)

材料三:“文化大革命”结束后,安徽省凤阳县一个村的十几户农民曾写下一份契约:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如此后能单干,每户保证完成每户的全年上交公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢刹(杀)头也干(甘)。

材料四:2009年2月2日,在国新办举行的新闻背景吹风会上,中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文介绍,在中央一号文件中将毫不动摇地坚持农村基本经营制度的要求:一是要落实和保障农民的土地权益,二是进一步规范农村土地承包经营权的流转。

请回答:

(1)材料一反映了中国封建社会农业生产的哪种基本模式?这种模式形成的主要条件是什么?

(2)根据材料二,分析当时农民进行农业生产的有利条件和不利条件。

(3)材料三与材料一相比,它们体现的经营模式有何共同之处?经济性质有何不同?

(4)依据材料四,指出当前我国农村基本经营制度有何新发展?为什么会有新发展?

您最近一年使用:0次

3 . 近年来,史学界注意从“现代化”角度来研究中国近现代史。鸦片战争后,受欧美工业革命影响,中国开始了现代化的进程。 以下历史事件中哪些是中国现代化的表现 ①洋务运动 ②清末新政 ③义和团运动 ④实业救国 ⑤文化大革命 ⑥改革开放

| A.①④⑤⑥ | B.①②③④ | C.①②④⑥ | D.②③④⑥ |

您最近一年使用:0次

4 . 农民是农业社会中的主要劳动者,“稳定小农”是中国历代政府实现长治久安的关键。阅读下列材料,回答问题:

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。 ——《尉缭子·治本》

材料二以下是有关中国农村20世纪50年代变化图

①农民分配土地 ②农民踊跃报名入社③大炼钢铁时“小土群”④放开肚皮吃饱饭

材料三 以下是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查》的部分结果:

图一 图二

请回答下列问题:

(1)依据材料一,归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应的古代政治制度。

(2)依据材料二和所学知识,概述中国农村20世纪50年代主要运动变化,从中有什么教训?

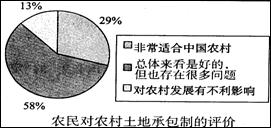

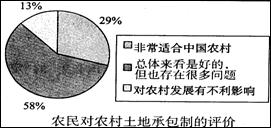

(3)从材料三的图一看,安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的,但也存在很多问题。结合你的理解,说明这一结果的理由。

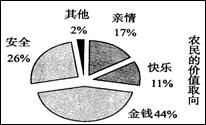

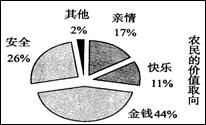

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。 ——《尉缭子·治本》

材料二以下是有关中国农村20世纪50年代变化图

①农民分配土地 ②农民踊跃报名入社③大炼钢铁时“小土群”④放开肚皮吃饱饭

材料三 以下是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查》的部分结果:

图一 图二

请回答下列问题:

(1)依据材料一,归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应的古代政治制度。

(2)依据材料二和所学知识,概述中国农村20世纪50年代主要运动变化,从中有什么教训?

(3)从材料三的图一看,安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的,但也存在很多问题。结合你的理解,说明这一结果的理由。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

您最近一年使用:0次

5 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一 白城县岭下、胜利、建政三村阶级结构变动情况表 单位:户

----李立志《变迁与重建:1949-1956年的中国社会》

材料二 1953年2月,中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡“组织起来”。

----中国人民大学农业经济系资料室:《农村政策文件选编》(一)

材料三 随着农村经济体制的改革,现行农村政社合一的体制显得很不适应。宪法已明确规定在农村建立乡政府,政社必须相应分开。

----《中共中央、国务院关于实行政社分开建立乡政府的通知》(1983年)

(1)结合所学知识,指出材料一反映的农村阶级结构发生变动的根本原因。

(2)根据材料一、二,指出1953年时的农村状况与国家工业化发展目标之间的矛盾。中国共产党是如何解决这一矛盾的?

(3)材料三中提到的“农村政社合一的体制”具体是指什么?运用所学知识,说明它为什么不适应农村经济体制的改革。

(4)通过对上述问题的回答,你获得了哪些启示?

材料一 白城县岭下、胜利、建政三村阶级结构变动情况表 单位:户

| 雇农 | 贫农 | 中农 | 富农 | 新富农 | 地主 | 其他 | |

| 1948年 | 83 | 197 | 116 | 18 | 0 | 27 | 2 |

| 1953年 | 3 | 74 | 355 | 0 | 4 | 0 | 7 |

----李立志《变迁与重建:1949-1956年的中国社会》

材料二 1953年2月,中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡“组织起来”。

----中国人民大学农业经济系资料室:《农村政策文件选编》(一)

材料三 随着农村经济体制的改革,现行农村政社合一的体制显得很不适应。宪法已明确规定在农村建立乡政府,政社必须相应分开。

----《中共中央、国务院关于实行政社分开建立乡政府的通知》(1983年)

(1)结合所学知识,指出材料一反映的农村阶级结构发生变动的根本原因。

(2)根据材料一、二,指出1953年时的农村状况与国家工业化发展目标之间的矛盾。中国共产党是如何解决这一矛盾的?

(3)材料三中提到的“农村政社合一的体制”具体是指什么?运用所学知识,说明它为什么不适应农村经济体制的改革。

(4)通过对上述问题的回答,你获得了哪些启示?

您最近一年使用:0次

2010-11-24更新

|

132次组卷

|

2卷引用:2011届福建省四地六校联考高三上学期第二次月考历史卷