| A.“两个凡是”方针的提出 |

| B.改革开放序幕已经拉开 |

| C.国有企业改革全面展开 |

| D.经济体制改革目标确立 |

2 . 分配问题直接影响经济发展和社会稳定,也体现社会公平与正义,分配问题不仅是经济问题,还是政治问题。阅读材料,回答问题。

材料一(苏联)国家通过农业税(后改所得税)、义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品。这种方式实际上带有近乎无偿占有或半无偿占有的性质,……使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。

——包雅玮:《评析我国高级社与前苏联集体农庄之差异》

材料二人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(表2)

表2人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(单位:万吨)

| 年份 | 产量 | 收购 | 收购量占产量(%) |

| 1958 | 20000 | 5876.0 | 29.4 |

| 1959 | 17000 | 6740.5 | 39.7 |

| 1960 | 14350 | 5105.0 | 35. |

——中华人民共和国农业部计划司:《中国农业经济统计大全》(1949—1986)

材料三20世纪到福利制度黄金时期的70年代,英国福利开支增长了2.7倍,从占国内生产总值的14.4%上升到29.4%,1983年,增至占政府财政总支出的38.2%。

——王振华《重塑英国:布莱尔与“第三条道路”》

请回答:

(1)材料一、二的分配方式存在什么共同问题?结合所学知识分析产生这些问题的相似背景。列举后来两国为改变这种状况所采取的措施。

(2)概括材料三中西方国家在分配领域的举措。结合史实分析其背景,并予以简要评价。

(3)结合上述材料,谈谈你对分配制度的认识。

| A.三大改造的基本完成 | B.全国掀起“大跃进”的高潮 |

| C.基层民主的加强和扩大 | D.家庭联产承包责任制的推行 |

材料一 晚明,赋役货币化,人口流动相对自由。在农村,农业商品化增长,冲击了自然经济,地主和佃户关系出现新变化;在城市,随商品经济繁荣工商业城镇兴起,出现了新型手工工场;商帮崛起,形成全国性市场网络,社会经济结构转向农工商并举的多元经济结构。人们与市场关系日益密切,社会关系由对人的依附关系转向对物的关系,旧的等级制逐渐分解,出现新的社会分层;以白银为主币的货币经济极大扩展,商业性行为几乎成为全社会取向,国家丧失了对货币的控制权,中央集权严重削弱;儒学平民化趋势明显,上层文化与世俗文化交融,形成多彩的文化现象,单一的农业社会结构正在向多元社会结构转变。

——摘编自《晚明社会变迁研究》

材料二 19世纪中期,随近代工业出现,我国封建社会结构缓慢变化。1949年后,我国农民占89.4% ,直到1978年仍占82.1% ,基本还是农业社会;1953年,随“一化三改造”,形成了工人、农民和知识分子的社会阶层结构;1960 年,为应对经济困难,我国严格限制农业人口转为非农业人口,形成了城乡二元经济结构。1978年后,我国实行经济改革,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的经济格局;80 年代后期,大量农村人口进城,在全国,非农产业职工已占53. 1% ,按国际惯例我国已不是农业社会;随户籍制度调整,农民、工人分化,我国产生了私营企业主、个体工商户、经理人等新的社会阶层,一个与现代社会相适应的社会结构正在形成。

——摘编自《我国社会结构的历史性变化》

(1)根据材料一,概述晚明社会结构的主要变化。结合所学知识,简评作者对晚明社会结构变化的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代以来中国社会经济结构的变化简析建国后我国社会经济结构变化的主要原因。

| A.社会主义市场经济体制的推动 | B.农村家庭联产承包责任制的推动 |

| C.农村地区经济结构调整的推动 | D.山东沿海地区对外开放政策推动 |

材料一 二十世纪七八十年代中国改革的起步

农村 | 城市 |

农村家庭联产承包责任制是建立在土地公有制基础上的,土地所有权仍归集体所有,而农民通过承包则取得了对土地的使用权,即经营权。这种责任制使农民获得了生产和分配的自主权。提高了农民的劳动热情,促进了农业生产力的发展。 | 在坚持公有制经济的主体地位,并使之进一步壮大的前提下,多种经济成分得到发展,原来那种与现实生产力水平不完全适应的单一公有制结构有了很大改变。按照政企分开、所有权和经营权适当分离的原则,改变了统收统支的国营企业经营方式,扩大了企业的生产经营自主权。 |

——据胡绳《中国共产党的七十年》整理

(1)依据材料一,说明二十世纪七八十年代农村和城市经济体制改革的相同点。材料二 改革开放以来对外贸易迅速增长。下表是中国改革开放的重大事件:

| 1978年 | 中共十一届三中全会做出实行改革开放的决策 |

| 1984年 | 中国开放14个沿海港口城市 |

| 1992年 | 中共十四大确立社会主义市场经济体制改革的目标 |

| 2001年 | 中共正式加入世界贸易组织 |

| 2008年 | 中国加入20国集团 |

| 2013年 | 中国提出“一带一路”合作倡议 |

材料 晋江的乡镇企业产生于20世纪50年代。1978年,乡镇企业再次兴起,晋江农民纷纷利用“闲资金、闲房、闲散劳动力”等有利条件创办乡镇企业,以联户集资企业为主要形式。面对社会上掀起“姓资姓社”讨论的风波,时任省委书记项南肯定并支持乡镇企业。1984年9月,根据中央有关指示精神,晋江制定了《关于大力发展乡镇企业若干问题的规定》,要求各部门、各单位大力扶持乡镇企业。据统计:从1981-1985年,全县乡俱企业单位总数增长1.87倍,企业人数增长43%,总收入增长3.27倍,参加联户集资的群众达3.46万户,占全县总户数的16%以上。

1985年的“晋江假药案”,将晋江的乡镇企业推到了风口浪尖上。晋江全面整顿企业,狠抓产品质量,进一步完善管理制度,诚信经营,建立了福建省第一家质量检验所。当年晋江的国民生产总值没有减少反而增加。此后晋江继续创造奇迹,乡镇企业保持兴旺的发展。

——摘编自张东奇《试述项南对晋江改革开放的贡献》

(1)根据材料、概括晋江乡镇企业发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70-80年代晋江乡镇企业发展的原因。

材料一 中华人民共和国成立初期我国主要工农业产品产量的变化

| 年份 | 项目 | 粮 | 棉 | 钢 | 煤 |

| 1952年 | 总产量 | 1.64亿吨 | 130.4亿吨 | 135亿吨 | 0.65亿吨 |

| 比1949年增长 | 36% | 193% | 754% | 105% | |

| 1957年 | 总产量 | 1.95亿吨 | 164亿吨 | 535亿吨 | 1.3亿吨 |

| 比1952年增长 | 19% | 26% | 296% | 100% |

——摘编自龚关《中华人民共和国经济史》

材料二

农民成群结队报名入社 |  手工业者积极报名入社 |  上海工商界申请全行业公私合营 |

材料三 (分析数据——解释中国现代化经济建设的历史现象)

(1)上表反映了我国的经济发展出现怎样的状况?简要分析其变化的原因。

(2)材料二反映了20世纪中期的什么事件?产生了什么重大影响?

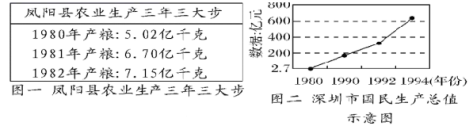

(3)材料三中图一的成就主要得益于什么政策?图二的数据变化得益于什么举措?

(4)结合上述材料,中国共产党领导中国人民建设社会主义的光辉历程给了我们什么启示?

材料 长期以来,我国农村实行农产品统购统销的流通体制。1981年底召开的全国农村工作会议提出,在农副产品的购销中实行合同制,通过合同将国家计划和农民生产协调起来。1983年开始,中央陆续制定调整农副产品购销的政策,逐步减少农副产品统购派购的品种和数量,并采取多渠道经营。1984年,农业丰收导致全国性的“卖粮难”,改革流通体制,势在必行。1985年,中共中央一号文件规定,“从今年起,除个别品种外,国家不再向农民下达农产品统购派购任务,按照不同情况,分别实行合同定购和市场收购”。有关部门相继出台一系列针对统购派购制度的改革文件,规定:粮食、棉花、油料、烤烟、蚕茧、糖料等大宗农副产品继续由国家定价,实行合同定购,农民完成合同定购任务后,可以自由购销。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

(1)简析20世纪80年代农产品流通体制改革的原因,并概括其内容。(2)简要评价20世纪80年代农产品流通体制改革。

材料一:西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

材料二:(董仲舒)又言:“……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又颛川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高;邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古,或耕豪民之田,见税什五,故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食.重以贪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼,赭衣半道,断狱岁以千万数.汉兴,循而未改。……”

——《汉书•食货志》

(2)根据材料二,分析中国古代小农经济处境艰难的主要原因。

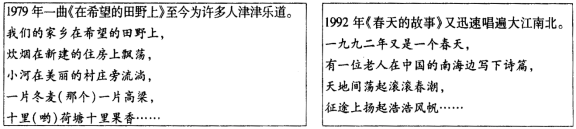

材料三 歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

(3)材料三《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?有何影响?

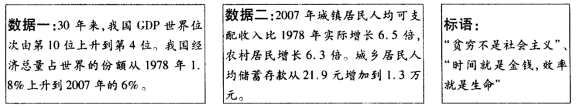

材料四

(4)依据材料四概括改革开放的重大成就。

材料五 浙江衢州人朱惠诚,在家乡种了10余年的地,最近他来到江苏张家港市塘桥镇,尽管干的依然是他熟悉的农活,但他每月却能领到固定工资。在张家港,像朱惠诚这样的“农业工人”已有2万余名。

全国总工会的一份调查表明,目前,仅跨地区流动的农民工就有l亿多人,已有超过三分之一的农村劳动力转移到非农产业。工人队伍构成发生历史性变化,农民工已成产业工人的主体。

多年来,随着农民工地位的提高,越来越多的务工者条件得到改善,生活也越来越好,有的还利用打工时学到的技术,回乡创业,当了老板。

(5)改革开放30年中国农民的角色定位出现了历史性变化,依据材料五概括其变化。