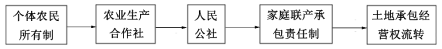

| A.农村经济改革逐步深入 | B.农村市场经济基本形成 |

| C.乡镇企业得到快速发展 | D.农副产品生产成为主业 |

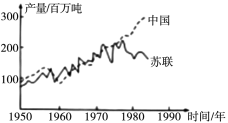

| A.农民生产自主权的扩大 | B.农业生产技术有了革命性改变 |

| C.国有企业自主权的扩大 | D.综合国力和国际影响力的提高 |

材料 长期以来,我国农村实行农产品统购统销的流通体制。1981年底召开的全国农村工作会议提出,在农副产品的购销中实行合同制,通过合同将国家计划和农民生产协调起来。1983年开始,中央陆续制定调整农副产品购销的政策,逐步减少农副产品统购派购的品种和数量,并采取多渠道经营。1984年,农业丰收导致全国性的“卖粮难”,改革流通体制,势在必行。1985年,中共中央一号文件规定,“从今年起,除个别品种外,国家不再向农民下达农产品统购派购任务,按照不同情况,分别实行合同定购和市场收购”。有关部门相继出台一系列针对统购派购制度的改革文件,规定:粮食、棉花、油料、烤烟、蚕茧、糖料等大宗农副产品继续由国家定价,实行合同定购,农民完成合同定购任务后,可以自由购销。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

简要评价20世纪80年代农产品流通体制改革。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

材料二 18至19世纪英国议会通过4763件圈地法案,共圈地269万公顷。1790年前后英国开始使用打谷机,以后使用许多新的农业技术和农业机械。粮食总产量1700年为3.175百万夸脱(计量单位),1845年为18.665百万夸脱。

材料三 我国粮食产量1959年3400亿斤,1961年2950亿斤(人均约440斤),1978年6000亿斤,1984年8000亿斤(人均约800斤)。

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合所学知识分析其原因。

(2)归纳材料二中18至19世纪英国农业发展的状况,并具体分析农业进步与工业发展之间的关系。

(3)指出材料三中反映的20世纪50年代末至60年代初、70年代末至80年代初我国粮食生产的不同状况,并从经济体制角度说明其原因。

材料一

1949~2018年中国粮食生产情况

——数据来源于国家统计局(不包含港澳台地区)

材料二 1949年国家粮食管理局成立,加强了对粮食的管控。1953年为配合工业化之需求,实行粮食等产品统购统销,进行计划收购和计划销售。1958-1962年,国家对统购统销制度进行改进,普遍实行定量配给制,以粮油票来供应粮油。“文革”时期,粮食供应问题再度恶化。改革开放初期,国家在提高粮食收购价格的同时,进一步减轻农民负担,开始逐渐恢复粮食贸易市场,实行多渠道的粮食经营策略,粮食产量回升,但财政补贴日益加重。1993年起,粮票制度被废除,全国的粮食统销制度被取消,并且逐步开放粮价。我国加入WTO后,使得中国的粮食流通体制改革面临前所未有的复杂局面。

——摘编自何思源《新中国成立70年来我国的粮食流通体制变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出1949~2018年我国粮食生产总体发展趋势并分别说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国成立70年来我国的粮食流通体制变迁及其影响。

| 年份 | 1978 | 1980 | 1982 |

| 纯收入 | 133.6 | 191.3 | 270.1 |

| A.家庭联产承包责任制的推行 | B.沿海港口城市开放 |

| C.社会主义市场经济体制建立 | D.乡村振兴战略实施 |

| A.农村体制改革释放出了大量劳动力 | B.城市经济体制改革尚未启动 |

| C.农村劳动力的就业形势还十分严峻 | D.城乡一体化的目标无法实现 |

| A.生产方式的根本变革 | B.农业模式的深入探索 |

| C.经济结构的持续调整 | D.人民生活的不断提升 |

| A.自然因素 | B.外交因素 | C.政治因素 | D.人口因素 |

材料一 春秋战国——秦汉时期农业发展情况

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 |

| 公元年代 | 前770—前221 | 前221—220 |

| 耕地面积/万hm2 | 1533.3 | 3813.3 |

| 粮食单产(kg/hm2) | 712.5 | 825 |

| 粮食总产/亿kg | 102.7 | 295.7 |

| 口粮总量/亿kg | 111.4 | 208.8 |

| 粮食需求/亿kg | 123.7 | 232.0 |

| 人口/万人 | 3200 | 6000 |

| 人均占粮/kg | 320.5 | 492.9 |

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 “在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不能认为进入工业化,吃饭问题就可有可无,也不要指望依靠国际市场来解决”。始终绷紧粮食安全这根弦,始终坚持以我为主、立足国内、确保产能,科技支撑。解决吃饭问题,根本出路在科技。种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要发挥我国制度优势,让农民能获利、多得利,保护和调动农民种粮积极性;……多措并举、凝聚合力、久久为功,才能牢牢掌握粮食安全主动权。

——改编自李浩燃《粮食安全是“国之大者”》

(1)根据材料一,概括春秋战国到秦汉农业发展的趋势,并结合所学,分析其原因。

(2)根据材料二,结合所学,从政策支持和农业技术角度,概括现代中国应对粮食安全的举措。