1 . 五四运动前后,社会发展风云激荡,各种思潮层出不穷,人们的思想经历着空前的解放和变换。阅读下列材料,完成下列问题。

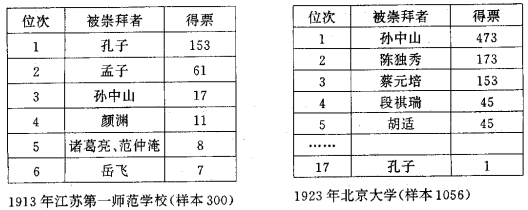

材料一某民意测验机构在北京大学学生中进行调查,要求每个学生选出一位在五四运动前后贡献最大的人物,结果下列人物得票相近。

材料二

(1)材料一的四位人物中,你认为哪一位应该排在首位?为什么?

(2)材料二反映了什么历史现象?有何影响?

(3)以上材料反映了这一时期中国思想界发展演变的什么特点?

2 . 阅读下列材料,完成下列问题。

材料一1823年,第一个来华新教传教士马礼逊在其出版的首部中文英语语法书——《英国文语凡例传》里,就已将汉语中没有字与“She”相对应的困境凸显出来。

——黄兴涛《“她”字的故事》

材料二中国第三人称代名词没有性的分别,狠(同“很”)觉不便。(刘)半农想造一个“她”字,和“他”字并用,这原是极好。

——周作人《改革》(《新青年》1918年)

材料三本刊对于女性第三称的代名词,用“伊”字,而拒绝用“她”字,因为女性第三身用“她”,男性第三身用“他”,对象第三身用“它”,以“人”旁、“女”旁、“牛”旁相比衬,男性是“人”,女性是“女”,对象是“牛”,岂非是含着点女性非“人”的意思吗?

——《本刊拒用“她”字启示》(《妇女共鸣》1935年)

材料四五四以后,“他”、“她”、“它”三字体现了中国文字在文法上更进一步接近严密的努力。而且人旁、女旁原没有什么重男轻女的意思,“她”字的造出,也谈不上“有辱女性”。

——《拒用“她”字》(《读书生活》1935年)

(1)“她”字最迟发明于哪一年?是谁发明的?为什么要发明这个字?

(2)民国时期,人们对“她”字的使用展开了激烈的辩论,双方的观点是什么?

(3)“她”字从无到有再到普遍使用,可以折射出近代中国哪些方面的变化?

| A.陈独秀倡导使用新法 |

| B.陈独秀提倡民主与科学 |

| C.陈独秀认为新法优于旧法 |

| D.陈独秀未能正确对待传统文化与外来文化 |

(1)面对鸦片战争后的国内形势,下图所示著作明确提出了什么主张?这一主张在当时有何积极作用?

(2)“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”这句话表达了洋务运动的指导思想是什么。

(3)梁启超说:“君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。”为此,他提出了怎样的主张?

(4)“要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教……”上文中的“德先生”“赛先生”分别指什么?“拥护德先生”“拥护赛先生”在当时的思想领域产生了什么影响?

(5)依据上述材料,概述近代先进的中国人向西方学习的内容的变化。

| A.政治改革的成效不大 | B.新文化运动方向发生变化 |

| C.学者们崇尚思想革命 | D.民众对政治救国不感兴趣 |

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

──魏源《海国图志•序》

材料二 若强中御外之策,惟有忠义号召天下之心,以朝廷威灵合九州之力,乃天经地义之道,古今中外不易之理。……夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣遣也,非机械也;心术也,非工艺也。

材料三 泰西各国皆设议院,……民以为不便者不必行,民不可者不必强。……制治固有本也。……故欲借公法以维大局,必先设议院以固民心……中国户口不下四万万,果能设立议院,联络众情,如身使臂,如臂使指,合四万万之众如一人,虽以并吞四海无难也。……尚何敌国外患之敢相凌辱哉?

──郑观应《盛世危言•议院》

一曰大誓群臣以革旧维新,而采天下之舆论,取万国之良法;二曰开制度局于宫中,征天下通才二十人为参与,将一切政事制度重新商定;三曰设待诏所,许天下士民皆得上书

──康有为《应诏统筹全局折》

材料四 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生,又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——陈独秀《〈新青年〉罪案之答辩书》

请回答:

(1)概述材料一、材料二和材料三的核心主张。

(2)材料三两则史料同属维新派的主张,就政治制度的建构而言,有何差异?据康有为“应诏统筹全局折”来推断差异原因。

(3)综合四则材料概述近代思想解放的过程。

| A.辛亥革命 | B.新文化运动 |

| C.五四运动 | D.马克思主义的传播 |

①物各竞存,最宜者立,动植如是,政教也如是也

②现在革命尚未成功,凡我同志„„继续努力,以求贯彻

③吾人对于俄罗斯今日之事变,惟有翘首以迎其世界的新文明之曙光

④中国文武制度,事事远出于西人之上,独火器万不能及

| A.①②③④ | B.④③①② |

| C.④①③② | D.④①②③ |

材料一 魏源在《海国图志》中指出:“不善师外夷者,外夷制之。”

材料二 1898年,张之洞在《劝学篇》中说道:“中国之祸不在四海之外,而在九州之内”,宣传“民权之说,无一益而有百害”,他提倡“中学为体,西学为用”。

材料三 新文化运动期间,陈独秀等人号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说之囹圄”,提出“德先生”和“赛先生”的口号。

材料四 李大钊指出:俄国(十月)革命,“是立于社会主义上之革命”,是“世界人类全体的新曙光”。他号召人民向俄国学习。

(1)比较材料一、二,说明在认识近代中国面临的形势问题上,二者有何不同。

(2)材料二中“中学为体,西学为用”反映了近代哪一派别的观点?你怎样理解他们这一观点?(5分)

(3)材料三较之材料一、二,其内容进步在哪里?

(4)材料四与材料三有什么区别?有什么重大影响?