材料一 2023年9月7日下午,习近平总书记在黑龙江省哈尔滨市主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话中强调:“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。”“新质生产力”在东北首次提出,背后蕴含深意,东北地区是我国重要的农业和工业基地,东北三省的粮食产量占全国粮食产量五分之一以上,大庆油田三次采油连续21年产量超千万吨。东北地区产业门类齐全,拥有中国一重、哈电集团、航空工业哈飞等一大批“国之重器”。然而近年来,东北企业一度面临着转型缓慢、市场竞争力弱化等挑战,迫切需要加快形成新质生产力,推动东北全面振兴,“新质生产力”的提出,为东北地区乃至全国创新发展进一步明晰行动方向。

材料二 黑土地是地球上珍贵的土壤资源,被誉为“耕地中的大熊猫”。总书记多次踏访东北的黑土地,要求采取有效措施切实把黑土地保护好、利用好,使之永远造福人民。

辽宁是东北黑土地的重要分布区,辽宁省委、省政府聚焦典型黑土区重点县,严格审批与黑土地相关的工程项目,采取“源头严控”“过程严管”和“后果严惩”措施严厉打击盗挖黑土等行为,通过采取工程、农机、农艺、生物等多种措施,综合施策、系统治理,着力实施黑土地保护工程。辽宁省每年安排资金2亿元用于黑土地保护,先后制定印发《辽宁省黑土地保护规划(2021-2030年)》《辽宁省黑土地保护实施方案(2021-2025年)》,提出落实耕地保护措施等目标任务,随着休耕轮作、减肥控药、农田配套、秸秆还田等一系列兼顾经济效益与生态效益的措施落地,黑土地得到了有效的保护,为巩固粮食安全“压舱石”地位提供有力保障。

(1)结合材料一,运用《中国特色社会主义》、《经济与社会》知识,说明新质生产力何以引领经济发展的新未来。

(2)结合材料二,运用《政治与法治》知识,阐明辽宁黑土地治理保护的成功经验。

新质生产力,是2023年9月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到的新的词汇,强调整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力。

材料一 近年来,一场全新的生产力变革正在中国孕育发生。在崭新的赛道上,新质生产力正加速形成。某地新产业、未来产业抓得准、立得住,始终聚焦国家政策导向、产业发展方向、技术变革走向等,新质生产力快速形成。在推动新兴产业发展上,该地始终坚持“只要值得,就要舍得”的投资原则,成功探索出“以投带引”招商引资模式,形成了以制造业为代表的集群发展的“强引擎”。该地认识到“谁抢占了未来产业的制高点,谁就赢得了未来”的道理,加快布局量子信息、空天技术、聚变能源、下一代人工智能、合成生物五大先导产业集群。其中,集成电路、新型显示、人工智能三大产业入选国家级战略性新兴产业集群,智能语音产业入选国家先进制造业集群,新能源汽车、光伏储能、新型显示、智能家电、高端装备、人工智能六大千亿新兴产业集群正快速崛起。

材料二 新质生产力发展需要一大批懂科技、懂资本、懂市场、懂金融、懂法律的战略企业家。当前,我国不少企业家具有“单打冠军”的特点,存在懂科技的未必懂市场和懂法律、懂市场的却不懂金融、创新成果被人抢注而无法上市等问题,而战略性新兴产业和未来产业需要的是复合型的战略企业家。政府在培养复合型的战略企业家方面大有可为,应为企业家成长提供实战型的学习交流平台等。

材料三 2023年,于我们,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年;于世界,是进入新的动荡变革期的一年。在捕捉新机遇、创造新空间上,我们在拼,别人也在拼;我们在战略性新兴产业、未来产业上超前谋划、步步推进,别人也没闲着,动作很多、很快。

(1)结合材料一,运用《经济与生活》的知识,分析某地是如何加速新质生产力的形成和发展的。(2)结合材料二,运用《政治与法治》的知识,简要说明政府在培养新型企业家方面的作用。

(3)动荡中有变革,危机中有先机。结合材料三,运用发展的知识,围绕材料中的观点写一篇演讲提纲。

要求:哲学原理选用正确,论证逻辑清晰,字数在150个左右。

①发挥科技创新增量器作用②肯定新产业孕育的新动能

③加快淘汰传统产业的步伐④依靠大幅增加要素的投入

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

2023年是东北振兴战略实施20周年。十八大以来,习近平总书记多次来到东北地区考察调研,为东北振兴把脉定向。

材料一 【务农重本—夯实大国粮仓根基】

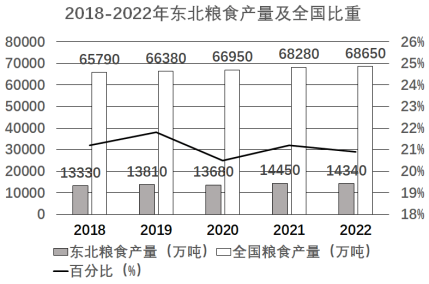

东北地区是我国重要农业基地, 当好国家粮食稳产保供“压舱石”,是东北的首要担当。

材料二 【改革创新一释放振兴发展动能】

东北地区地处东北亚,区位优势独特,资源条件较好,工业基础雄厚,但相当长时期内, 东北农业机械化水平不高,工业转型升级困难,民生领域存在短板。为此,习近平总书记先后作出“用新发展理念引领东北全面振兴”“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”“要增强前沿意识,加强与东部沿海和京津冀的联系,深度融入共建‘一带一路’”“要解决好就业、医疗等民生问题,让人民群众共享东北振兴成果”“要提高人口整体素质,以人口高质量发展支撑东北全面振兴”等重要指示。当前,推动东北全面振兴面临新的重大机遇,要牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务,奋力谱写东北全面振兴新篇章。

(1)分析材料一反映的经济信息。

(2)结合材料二,运用“我国的经济发展”相关知识,说明新时代东北地区如何谱写全面振兴新篇章。

①深入践行习近平生态文明思想,推动防沙治沙高质量发展

②坚持科学治沙,锲而不舍地推进构建荒漠综合治理新格局

③以筑牢北方生态安全屏障为中心,完善现代环境治理体系

④以自我革命引领社会革命,进行伟大斗争来应对治理挑战

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

①人民群众是社会历史的主体,是社会历史的创造者

②人民群众的生活和实践是人类社会存在和发展的基础

③群众路线是中国共产党坚持的生命线和根本工作路线

④坚持群众观点和路线,就要不断满足人民群众的各种需求

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

①要着眼于事物的整体性,注重系统优化

②要把发挥主观能动性和尊重客观规律结合起来

③整体统率着部分,整体功能大于部分功能之和

④要重视部分的作用,用局部的发展推动整体的发展

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

①新质生产力以科技创新推动产业创新

②新质生产力完全取代了传统优势产业

③新质生产力以产业升级构筑新竞争优势

④新质生产力是高度消耗资源能源的生产力

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

①改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌,中国共产党的面貌

②迎来了中国特色社会主义的创立、发展到完善的伟大飞跃,是实现两个百年奋斗目标的关键一招

③中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,实现从温饱不足到全面小康的伟大飞跃

④我国建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,极大地调动了人民生产积极性

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

①是中国特色社会主义制度的最大优势

②是密切联系群众、强化责任担当的有效途径

③是对实事求是、求真务实优良传统的继承和弘扬

④能为新时代党和国家事业发展提供根本遵循

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |