2023年11月27日,中共中央政治局进行第十次集体学习,习总书记首次提出坚定“法治自信”。

材料一 习近平总书记指出,自古以来,我国形成了世界法制史上独树一帜的中华法系,积淀了深厚的法律文化。对传统文化中适合于调理社会关系和鼓励人们向上向善的内容,我们要结合时代条件加以继承和发扬,赋予其新的涵义。

| 民惟邦本、 本固邦宁 | 源自《尚书·五子之歌》,意在劝谏统治者要以民为本治理国家。从东周开始,是否合乎民心就逐渐成为政权合法的重要依据和基础,并在中华文化发展过程中,构成一整套“得民心者得天下”的话语体系。 |

| 礼法结合、德法共治 | 战国时期,孟子即提出“徒善不足以为政,徒法不能以自行”的观点。《唐律疏议》强调“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。 |

| 调处息争、天下无讼 | 孔子曾说“听讼,吾犹人也, 必也使无讼乎”-。在儒家思想影响下,调处息争、以和为贵、天下无讼的理念深刻地影响了后世的司法活动。明清时期,民间争讼一般是先找亲邻、乡老、族长调解纠纷。民间调解不成,可诉至官府。 |

材料二 中华法系形成于秦朝,到隋唐时期逐步成熟,曾被周边国家纷纷效仿,迄今仍颇具影响。世代相传的中华法典、博大精深的中华法理,是祖先留给我们的最宝贵的法治遗产,是我们保持中国法治自信的“文明资本”和“文化资源”。习近平总书记指出:“具体讲我国法治建设的成就,大大小小可以列举出十几条、几十条,但归结起来就是开辟了中国特色社会主义法治道路这一条。”中国特色社会主义法治道路没有照搬照抄西方法治模式,而是坚持从实际出发,突出中国特色、实践特色、时代特色,同时也注意借鉴国外法治文明建设的有益经验,不断丰富和完善社会主义法治理论和法治文化。

(1)中华优秀传统法律文化为当代法治中国建设提供了丰厚滋养。结合材料一和《文化生活》相关知识对此加以具体说明。(2)结合材料二,运用矛盾特殊性的相关知识,说明在新时代我们应如何坚定法治自信。

(3)坚定法治自信,关键是坚定宪法自信。请你就公民如何坚定宪法自信提两点建议。

2 . 增进民生福祉,提高人民生活品质

治国有常,利民为本。党的十八大以来, 以人民为中心的发展思想深入人心,人民生活水平不断提高,人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

1.从去年夏天爆火的淄博到今年年初出圈的哈尔滨,对于不熟路况而路边停车的外地车辆,交警不贴罚单;对于商户门前外摆,城管不再以简单粗暴手段加以清理⋯⋯执法机关人性化的执法让市民和游客倍感温暖,也给城市带来了更大的“流量红利”。这启示执法机关要( )| A.严格执法 | B.规范执法 | C.文明执法 | D.公正执法 |

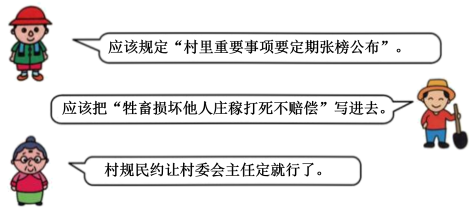

| A.民主监督是村民实现和维护自身合法权益的重要途径 |

| B.村规民约是基层群众自治的基本形式和重要法律保障 |

| C.村规民约的制订应加强民主协商,广泛征求村民的意见 |

| D.村委会主任有权制定村规民约,全体村民有义务去遵守 |

| A.宏观调控促进了我国经济高质量发展 |

| B.我国通过再分配手段来促进社会公平 |

| C.国家财政是促进区域协调发展的保障 |

| D.我国坚持以人民为中心的新发展思想 |

| A.实施积极的就业政策,多渠道地扩大就业 |

| B.加强劳动风险的管控,完善劳动保障体系 |

| C.补足制度短板,依法维护劳动者合法权益 |

| D.严格司法程序,实现公共服务的有效供给 |

| 项目 | 人均可支配收入 | 人均工资性收入 | 人均经营性净收入 | 人均财产性净收入 | 人均转移性净收入 |

| 数量(元) | 19672 | 11300 | 3041 | 1743 | 3588 |

| 增速(同比) | 5.8% | 6.8% | 7.0% | 4.7% | 6.1% |

由此可推断出( )

| A.我国居民收入来源呈现多元化的发展趋势 |

| B.转移支付等初次分配手段增加人民获得感 |

| C.按劳分配所得是居民可支配收入的主要来源 |

| D.我国坚持居民收入增长与经济增长基本同步 |

民生工作千头万绪,就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等社会事业同群众生活最密切。我国将进入中度老龄化,养老服务是应对老龄化的重要内容。

6.(多选) “老吾老,以及人之老。”“为长者折枝……是不为也,非不能也。” “谁言寸草心,报得三春晖。”这些名言( )| A.属于讲仁爱、重民本的核心思想理念 |

| B.体现了中华优秀传统文化的主要内容 |

| C.是鼓励人们向上向善的中华人文精神 |

| D.属于孝老爱亲的中华传统美德的内容 |

调查发现:新区积极构建“大城养老”的浦东样本,依据《上海市养老服务条例》的总体要求,结合浦东新区的实际情况加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系;同时因地制宜,针对中心城区土地资源紧张的痛点,积极探索将存量房屋资源用于社区嵌入式养老服务,让社区老人在熟悉的环境中实现原居安养,取得了较好的社会效果。

(1)结合材料,综合所学“具体问题具体分析”相关内容,说明“大城养老”浦东样本中蕴含的成功经验和做法?在实践调查中同学们发现,老年人也有着多层次的服务需求,发展“银发经济”势在必行。社会实践调查结束后,同学们撰写了关于推动“银发经济”发展的调查报告。

(2)请你结合材料,综合运用所学知识,列举一个可能属于这个调查报告的内容,并告诉同学们可以通过何种渠道反馈他们的建议。①生僻字的破圈与传播具有特殊性,要具体问题具体分析

②社会意识是社会存在的反映,生僻字折射当下社会诉求

③事物是联系和发展的,赋予生僻字时代意义有利于传承

④要抓住事物主要矛盾和次要矛盾,辩证看待生僻字出圈

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

材料一 2024年是中国大运河成功申遗十周年。千里京杭大运河曾在古代中国的南北沟通、中西交流方面起到不可替代的作用,其承载着深厚的文化价值、自强不息的民族精神以及人与自然和谐相处的智慧。大运河不仅是一条流动的水道,更是一条流动的文脉。其沿线历史文化名城、名镇、名村的沧桑变迁是一部部浓缩的文化史。生生不息的运河文化孕育了沿途独特的商贸、建筑、文学、饮食、民俗风情,直至今天仍散发着独有魅力,影响着运河沿岸的发展。习近平总书记指出,大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。2023年《关于京津冀协同推进大运河文化保护传承利用的决定》正式施行。三地统筹大运河及沿线文化资源,构建跨区域文化遗产连片、成线整体保护体系,携手传承弘扬运河文化,促进文化产业和旅游休闲产业协同发展,开展了系列文化活动,传承弘扬运河文化,目前已逐步形成一条璀璨的文化带。

材料二 2023年11月,中国大运河文化带京杭对话暨北京(国际)运河文化节开幕。主论坛在北京举办,国内外政产学研各界嘉宾共同为大运河文化带建设建言献策。保护传承利用大运河文化,既需要做好文化遗产的本体保护,也需要做好文化价值的挖掘弘扬;既需要沿线地区各负其责、各展所长、各美其美,也需要协同推进、形成合力、美美与共等。北京市依托当地古都文化、京味文化为核心的特色地域文化,因地制宜提升运河文物文化景观、水和两岸生态景观,使大运河正在成为一条绿色生态带、特色旅游带。“两岸多停估客舟,樯帆影里酒家楼。”大运河沿线各地采取保护与利用并重,传承与发展同行,千年大运河在新时代的中国正焕发出新的生机与活力。

(1)结合材料一,运用“文化传承与文化创新”的相关知识,分析京津冀等地协同保护大运河文化的原因。(2)结合材料二,运用“唯物辩证法的实质与核心”的相关知识,说明保护大运河文化坚持保护与利用并举、传承与发展同行这一举措的合理性。

5 . 全面推进美丽中国建设

良好的生态环境,是最普惠的民生福祉,是发展的宝贵财富,是乡愁的重要寄托。

2015年,为解决群众关切的生态环境问题,某市委、市政府部署制定《某地区环境综合整治行动方案》,某区干群协力、全社会共同参与,打响了一场历时九年的三轮环境综合整治攻坚战。

九年来,某区聚焦产业结构调整、废水深化治理、河道整治等十大重点领域,累计投入约360亿元,共计开展整治项目810个,淘汰调整落后化工企业305家,减少能耗13.2万吨标准煤,通过加快推进重点行业和重要领域绿色化改造,实现了从传统工业文明到新型生态文明的跨越,成为某市同时拥有生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地两块金字招牌的区,为某区转型发展积累了丰厚的环境红利;天蓝、地绿、水清成为某区市民的共同体验,群众生态环境类信访数量从2015年的3901件下降到772件,公众对生态环境的满意度,由2015年的全市最后一名,跃升至全市前列,“美丽湾区”靓丽画卷正徐徐展开。

1.为解决建设美丽中国征程上的一系列问题,需要不断推进制度改革。《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》强调要鼓励出台地方性法规标准以推动各地建设。这一要求旨在( )| A.发挥党中央总揽全局、协调各方的领导作用 |

| B.调动省以下各级人大参与环境治理的积极性 |

| C.强化基层民主以激发全体人民的主人翁意识 |

| A.环境政策 | B.财政政策 | C.货币政策 |

| A.参政议政 | B.民主监督 | C.政治协商 |

| A.既分析内因,又不忽视外因 | B.准确把握事物矛盾的特殊性 |

| C.系统优化,实现整体的最优目标 | D.一切以时间、地点和条件为转移 |

要求:

(1)从党的执政理念和推动高质量发展的角度,概括9年来某区环境综合治理攻坚战的意义,联系论题形成总论点;

(2)论题、总论点、分论点具有内在一致性,论证逻辑合理、连贯、完整;

(3)概括地引用上述案例信息进行事实论证,以充分支持分论点;

(4)准确使用思想政治学科术语;

(5)建议论述篇幅限制在400字左右。

①对“人间芳菲”“山寺桃花”的描写体现矛盾特殊性

②诗词作为主体的想象,是主体与客体相互作用的过程和结果

③诗人融合自然具象与心灵意象,在触类旁通中创新诗词表达

④体现诗人对自然现象的把握,源于中国人对天地万物的感知

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |

①发挥主观能动性,规定我国人工智能发展趋势

②坚持实践第一,推动人工智能新的探索和研究

③坚持矛盾特殊性,正确认识人工智能的驱动作用

④分清矛盾主次方面,以产业发展主导人工智能研究

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

①意识是客观存在的主观映象,意识活动具有目的性

②矛盾具有特殊性,不同事物有不同的矛盾

③社会意识具有相对独立性,先进的社会意识促进社会发展

④当上层建筑适应经济基础状况时,会促进生产力的发展

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”。过春节燃放烟花爆竹是中华民族重要的一项民俗,燃放烟花在中国已有1400多年的历史,早已融入中国传统文化,放鞭炮不仅增加了节日的喜庆气氛,也寄托着人们的美好希望,凝结着人们的文化情怀和民族情感。但是燃放烟花爆竹容易产生安全事故,大量燃放烟花爆竹会对空气造成污染。

2024年春节前夕,烟花爆竹是禁是放,成为人们热议的话题。为此,全国人大常委会法工委发声,全面禁售禁燃烟花爆竹规定应予修改。在此大背景下,大多数地方保持“禁放”政策不变,一些地方松绑“禁改限”,一些地方“限改禁”。全国人大常委会法工委所说的“不合法”,指的是“全面禁燃烟花爆竹”不合法,而非“全面放开”,不加任何限制。因为根据现有法律,在一些情况下是允许地方政府在烟花燃放的区域、时间、种类上作出限制性规定的。

(1)运用“唯物辩证法的实质与核心”知识并结合材料,谈谈我们应如何看待春节烟花爆竹燃放问题。(2)有人认为:只有允许燃放烟花爆竹,才能增添节日气氛。有些地方节日喜庆氛围浓郁,所以这些政府调整了“禁燃令”。请运用《逻辑与思维》的知识判断该推理的结构是否正确,结论是否可靠。

①一切从实际出发,做到客观与主观具体的历史的统一

②在矛盾普遍性原理指导下,具体分析矛盾的特殊性

③以自在事物的联系为基础,建立具有“人化”特点的具体联系

④在认识复杂事物的发展过程中,着重把握矛盾的主要方面

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |