材料一 察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用,他们左右了当时的乡闾舆论,使察举滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。所谓中正,就是对某一地区人物进行品评的负责人,也就是中正官。晋以后,中正改由朝廷三公中的司徒选授。在一般情况下,州郡的大小中正官是由司徒举荐的现任中央官员兼任,有时司徒或吏部尚书还直接兼任州的大中正官,这保证了中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务进行干扰。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二 魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门、下品无世族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式,它扩展了封建国家引进人才的社会层面,吸收了大量出身中下层社会的人士进入统治阶级。特别是唐宋时期,科举制度之初,显示出生气勃勃的进步性,形成了中国古代文化发展的一个黄金时代。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析隋朝实行科举制的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,谈一谈中国古代选官制度发展的历史启示。

材料一 在中国一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就。……孙中山称之为“一盘散沙”的中国,迅速地凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

——【美】莫里斯·迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二 在“一届政协”的政治架构下,一方面正如亨廷顿所说的,“一个现代化政治体系的安定,取决于其政党的力量”,在共产党领导下,中国实现了大国秩序的重构,推进了国家一体化的进程,促进了政治体系的良性运转;另一方面则基于其政治系统的巨大包容性而实现了中国革命力量的大联合、大团结,并激发了全国人民建设国家的巨大热情,使得建国初期成为新中国成立以来最好的时期之一。究其原委,“一届政协”是发端于西方的共和政体在中国的实现形式……在现代国家政治建设中凸显中国气派、民族神韵,具有极强的容纳性与适应力。

——覃敏健《试论“一届政协”的历史方位》

材料三 为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。……村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

——1998年第九届全国人大常委会第五次会议决议

(1)请写出材料一中“值得信赖的政府”的名称。结合所学,列举政府建立初期“合理的政治制度”。

(2)根据材料二,概括指出现代中国政治协商制度建立的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对民主政治建设的认识。

科举制度在中国实行了整整一千三百年,对隋唐以后中国的社会结构、政治制度、教育、人文思想,产生了深远的影响。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始,科举的考试内容陷入僵化,变成只要要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的实际学识。大部分读书人为应考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚;无论是眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。只要他们能“一登龙门”,便自然能“身价十倍”。历年来莘莘学子,俯首甘为孺子牛,目的多亦不过希望能一举成名,光宗耀祖。可以说,科举是一种笼络、控制读书人的有效方法,以巩固其统治。清朝科举制终于消亡。从此可知,政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。制度须不断生长,又须在现实环境、现实要求下生长。

——选自《钱穆〈中国历代政治得失〉

概括作者对科举制的观点,并选择一个谈谈自己对科举制度的看法或建议。可以从制度设置的背景、用意、内容、演变和影响、启示等角度,进行综合分析和评价。(要求:自拟论题,论述有据,论述准确,表达清晰)

科举制——随着国家统治和治理所面临的现实问题的变化而兴衰。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 中国科举大事记

| 朝代 | 概况 |

| 隋朝 | 606年,科举制产生。整个隋朝,举行了五次考试,中举者总共十余人。 |

| 唐朝 | 唐高宗时期颁《五经正义》于天下,令每年明经依此考试;武则天时设武举,由兵部主持。 |

| 宋朝 | 992年,翔名考校(盖住考生姓名来改卷)成为定制;1015年,始置誊录院,令封印官封试卷后,由书吏誊抄为录本。1124年,礼部试进士一万五千人,徽宗特令增百人额。 |

| 明朝 | 明太祖令“专取四子书命题试士”;明宣宗时始分南北中卷取士:明成化年间,八股文定型。 |

| 清朝 | 光绪年间七月,废科举,广设新式学堂。 |

——据翟国璋主编《中国科举辞典》整理

材料三 中外人士眼中的“科举制”

| 人物 | 看法 |

| 钱穆 | 科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。 |

| 伏尔泰 | 人们完全不可能设想一个比这更好的政府,在那里,事无巨细均由相互制约的大衙门审理,而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。 |

| 陈兴德 | 晚清以来科举考试正向功能的下降、近代中国“三千年未有之大变局”所引发的中国知识分子“现代性焦虑”等,促成了科举评价负面化倾向的发生。对科举制被废止产生重要影响。 |

| 休谟 | 中国一流人才的出路也极为单一,学而优则仕。除此之外,中国想象不出还有什么更好的出路。在这种情况下,怎能指望中国人会在科学上投入什么精力? |

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》,傅军《西方从中国的科举制中学到了什么?》,陈兴德《晚清科举评价的负面化倾向》。

结合材料和所学知识,从不同角度谈谈你对“科举制”的理解。

人类文明的发展离不开政治制度的发展与变迁。阅读材料,根据要求回答问题。

材料一:以雅典为代表的古希腊民主制度,从梭伦改革开始,到克里斯提尼改革时确立,到伯里克利时期达到巅峰,最后因马其顿亚历山大的征服而结束。古希腊民主虽然只存在很短的时间,同时其制度设计也是相当的简单和粗糙,且带有其自身无法克服的弱点和局限性;但是它却是人类实践民主和追求自由的开始,是后世追求民主、自由的不竭的智慧源泉,是人类文明史上璀璨的明珠。

——任建林:《关于古希腊民主制度之局限研究》

材料二:代议制又称议会制,是指由选举产生的代表民意的机关来行使国家主权的制度,这种代表民意的机关就是议会。代议制最早在英国产生,以后就被欧美等许多国家效法。

材料三:“下列种种才叫做自由权利:在你睡觉时,你能获得保证,第二天醒来时,你的财产和昨天一样,没有丝毫变动……;你又获得保证,你不会在半夜三更,……被人家拖出去,押入城楼,或驱入沙漠……。这些权利普及于一切居住在英国的人。”

“为什么别的国家不采取这些法律(指英国法律)呢?这样是否等于问为什么椰子在印度能成熟,在罗马就不会?你可以回答:在英国,这些椰子不是从来就能成熟的……”

——伏尔泰《关于百科全书的问题》

(1)根据材料一,结合所学知识说明古希腊民主“自身无法克服的弱点和局限性”?

(2)材料二中资产阶级代议制有哪几种类型?请指出法、德两国代议制确立的标志?

(3)结合史实,谈谈你对材料三中“在英国,这些椰子不是从来就能成熟的”这句话的理解?

材料一 关于鸦片战争的爆发原因,美国学者费正清在《伟大的中国革命》中指出:“大家都认为1839-1842年的鸦片战争是一次典型的非正义战争,是地地道道用鸦片染成的战争,尽管根本问题是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题。”

材料二

材料三

照片《何应钦(左)接受侵华日军总司令冈村宁次的投降书》

(1)根据材料一,概括费正清关于鸦片战争爆发原因的观点,请谈谈你对鸦片战争爆发原因的认识。

(2)根据材料二、三结合所学知识,简要说明两次中日战争的不同结局及其原因。

(3)结合上述材料,谈谈两次中日战争的不同结局对中华民族的发展有何启示?

材料一 北洋外交初期亦有其力争主权和反对列强干涉内政的篇章,不可全盘否定。北洋初期外交不是简单的排外与制夷思想,而是积极地妥协思想和对外依赖思想的结合。北洋政府初期外交多集中于满蒙藏地区中外利益冲突上……一战后,中国作为战胜国力图抓住时机争取独立、自由和平等、自主的国际地位。从巴黎和会到华盛顿会议,北洋外交尽管没有获得完全成功,但争回了部分主权。“九国公约”的成立、“蓝辛一石井协定”的取消及英日同盟被拆散,均有利于中国。这些斗争的成果可以充分表明北洋外交思想及实践已进入了一个新的时期。北洋政府在民意推动下,主动争取失去的国家权利,也说明依赖主义的外交思想已开始向国际平等主义外交思想转变。

——魏延秋《北洋军阀政府前期的“维持外交”》

材料二 中国要积极参与全球治理,需要超越事务层面来思考和构建未来的国际社会。为世界提供更多的公共产品,不仅需要中国拿出更多的物资贡献,还需要提出有价值的思想和学说,要发挥大国的“引领和塑造”作用,则要求中国的外交不但是“中国本位”,还要是“世界本位”。只有如此,中华民族伟大复兴的中国梦,才能与和谐世界的理念形成真正有意义的价值关联

——崔立如《国际格局转变与中国外交转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北洋军阀时期外交的主要特点,说明当时政府能够取得一定外交成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述改革开放以后我国的外交政策,谈谈你对我国当前外交成果的认识。

材料一

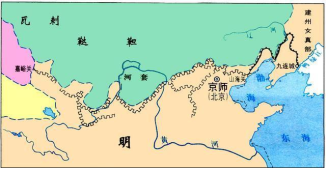

明长城

材料二 起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫发出最后的吼声!……

——《义勇军进行曲》(1935年4月,田汉、聂耳创作)

请回答:

(1)阅读材料一结合所学知识,指出明长城的东西起止点,概括说明明长城的主要作用。

(2)材料二中“血肉筑成新的长城”意指什么?结合从“有形长城到无形长城”,从“血肉长城到钢铁长城”的经历,谈谈你对长城精神内涵的理解。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云等《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

材料二 “以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。……尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政制上之一进步。”

——钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料三 对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点

| 观点一 | 拓跋宏是中国历史上第一个也是唯一自觉的、坚定的比较彻底地推行汉化的少数民族统治者。他的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明化的进步的历史运动。 |

| 观点二 | 孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是拓跋族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化。 |

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)根据材料二,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。

(3)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化问题的认识。