材料一 孔子的圣人形象,早在孔门弟子那里已经大致形成,但是,还没有得到人们的公认。到了汉代,孔子渐渐成了从官府到民间共同推崇的圣人。司马迁将孔子列入世家,不仅肯定了孔子是圣人,而且推崇其为“至圣”,认为孔子是从圣人中走出来,出类拔萃、独步天下的人物。

材料二 “五四”新文化运动的重要内容之一、是批孔,“打倒孔家店”。陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等纷纷揭批孔子,认为孔子是封建礼教的代表;孔子尊君,易演成“独夫专制”之弊;孔子讲学,不许问难,易演成“思想专制”之弊;孔门伦理,曰忠、曰孝、曰节,皆非推己及人之主人道德,而为以己属人之奴隶道德;孔子者,历代帝王专制之护符也。

材料三 自20世纪80年代以来,重新认定孔子是中国古代伟大的思想家、教育家、政治家和哲学家,指出孔子思想是中国传统文化的重要组成部分,对世界文化也有广泛而深远的影响,吸收孔子思想的精华,有助于推动中国的现代化建设,孔子的智慧到今天仍然可以指引着人类前进的脚步。

——上述材料均摘编自王钧林《历代孔子形象之嬗变》

根据材料,结合相关史实,围绕孔子“形象”变化,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)材料 汉字拉丁化,是晚明“西学东渐”思潮下的产物。它的肇始,是以拉丁字母为汉语(字)注音。是时,来华的以利玛窦为代表的西方传教士为了学习汉字和传教的需要,开始系统用拉丁字母给汉字注音。这波拉丁化风潮,以清军入关、一统华夏的方式而戛然而止。

近代以来,基于彻底改变汉字字形,而代之以拉丁字母的拼音方式使用汉语、书写汉字之风兴起。其中支持者、参与者不乏文化界振聋发聩的人物。康有为、梁启超在内的维新运动的领袖人物都发表过赞成推行拼音文字的意见,但随着戊戌变法的失败,守旧势力的复辟也暂时中止了“汉字拉丁化”的讨论。伴随新文化运动的兴起,以刘半农、鲁迅为代表的学者再次擎起“汉字拉丁化”的大旗,指出汉字是“带病的遗产”,疾呼“只有汉字拉丁化一条路可走了!”,钱玄同信誓旦旦地说:“汉字革命,改用拼音,是绝对可能的事”。尽管如吴宓、辜鸿铭等学者持论反对汉字拉丁化,但终究扛不过以“自新”“改革”为号召的“先锋派”。

1955年10月,北京举行的全国文字改革会议,最终通过拉丁字母式的《汉语拼音方案》。

拼音化向着“拼音作为拼写注音工具,从属于汉字”的方向发展。

——摘编自舟楫《为什么汉字拉丁化改革没有成功?》

根据材料,结合相关史实,选择一个话题,自拟题目,写一篇历史小论文。

可选话题1:“汉字拉丁化”的历史进程;

可选话题2:汉字拉丁化改革没有成功的原因。

(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

服饰是文明的标志之一,服饰习俗体现着民族文化特色,反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。

| 中世纪 | 中世纪初期下层民众的服装以简洁朴素为尚,妇女不事打扮。平民贵族衣式相同,服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同。而且把珠宝捐给教会,常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主,色彩素淡。”(《古今中外服装珍闻趣事》) |

| 10世纪至12世纪 | 10世纪男服变得更为贴身合体。这时女式服装变得宽大,衣袖加肥加长,头发蒙在披巾里边,身体被斗篷蒙起来。至12世纪宽松的衣服变得瘦窄,使身体曲线得以突出。(《欧洲中世纪生活习俗史》) |

| 13世纪 | 男女服装趋于一致,男服还有紧身衣及各式各样的外衣。这时护身外衣流行,适合旅行商贸穿用,妇女穿长袍,中间有缝,可便于劳动,收获时裙子口袋可装农作物。(《欧洲中世纪生活习俗史》) |

| 14世纪至16世纪 | 14—16世纪欧洲的统治阶级追逐奢华和享乐,无视宗教戒律,在服装方面表现尤为显著。“无论贵人、贵妇,皆如儿童之喜着新衣,喜戴首饰。此为善奢侈浪费之时代,此时人用三千头松鼠之皮以制一件外衣,而奥尔良公爵竟用七百粒细珠以绣一首诗歌于襟袖之上。”(《中古及近代文化史》) |

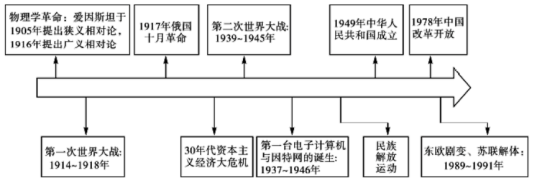

照片是触摸历史脉搏、感受生命温度的媒介。围绕“历史中的人”,提取以下一幅或多幅照片信息,自拟论题,展开论述。(要求:主题明确,史论结合,表述清晰)

材料 20世纪影响世界的十大事件

从图中提取两个或以上相关联的信息,拟定一个具体论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑严密,表述清晰)

材料 几千年来,中国文化长期延续发展,虽曾经走过曲折的道路,而仍能自我更新,继续前进。这发展更新的思想基础,就是中国文化的基本精神。我认为,中国几千年来文化传统的基本精神其主要内涵有四项基本观念,天人合一、以人为本、刚健自强、以和为贵。这些都是中国古代哲学中的精湛思想,亦即中国文化基本精神之所在。中国文化具有优秀传统,同时也具有陈陋传统,简单说来,中国文化的缺陷主要表现于四点:一是等级观念;二是浑沦思维;三是近效取向;四是家族本位。

——摘编自张岱年《中国文化的基本精神》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料 梁启超是中国“新史学”的创始人,1902年,他发起的“史界革命”,推动传统史学向现代史学的转化。梁启超的《新史学》主要有以下内容;第一,批评旧史学有“四弊”,即“知朝廷而不知有国家,知有个人而不知有群体,知有陈迹而不知有今务,知有事实而不知有理想。”由“四弊”而生出“二病”:一是“能铺叙而不能别我”,二是“能因袭而不能创作”。第二,认为“历史者,叙述人群进化之现象而求得其公理公例者也。”

——梁启超《新史学》(1902年)

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据论证充分,表述清晰。)9 . 阅读材料,回答问题。

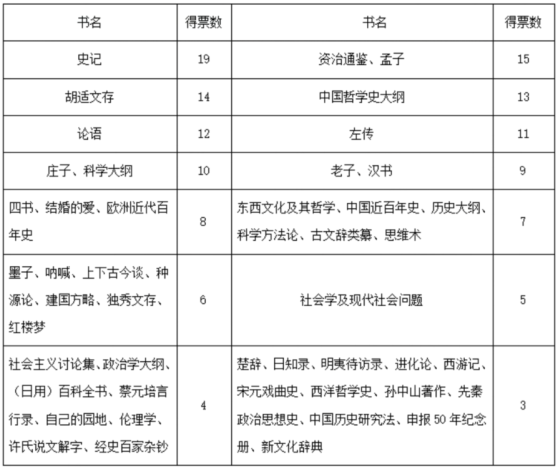

说明:为了尊重当时开列书目的原貌、也为了统计方便,故将《孟子》《论语》和《四书》分列,《建国方略》和《孙中山著作》也分列。

1925年初,《京报副刊》举行了一次征求”青年必读书“的活动,引起社会广泛关注。开列书目者有78人,每人推荐10部书。现将这次征求中有3人以上(含3人)开列的书目及得票数统计,如下表。

(1)阅读上述材料,概括征求“青年必读书”的活动所开列书目的特点。

(2)结合近代中国社会情况和材料所开列的书目,提炼一个历史主题,并作简要论述。(“主题”不写不得分,论述字数不得超过300字。)