材料一 乾隆时(1736-1795),清朝的文治武功走向极盛。乾隆帝继位后介于康熙帝的仁厚与雍正帝的严苛,他以“宽猛相济”施政。此间江南与广东等地的丝织与棉织业很发达,景德镇的瓷器都达到历史高峰。同时,银号在山西出现。乾隆期间清朝疆域最大,达1300万余平方公里。乾隆帝以十全武功自誉,他平定准噶尔与回疆大小和卓之乱,使川黔等地继续改土归流。西方传教士将中国文化介绍给欧洲人,引发18世纪欧洲人追崇中国文化、思想与艺术的中国风热潮。

——《康乾盛世》

材料二 19世纪中叶,没有人能预见英国衰落,最先进的技术,最霸主的地位,最有力的军事保障,最广阔的市场和原料供应,甚至它还能将原本由荷兰创造的金融业发扬光大,一切都是那么强大又生机勃勃。得益于率先完成工业革命,英国工业优势不可挑战:1850年,占世界人口2%的英国,生产了全世界60. 2%的煤,50. g%的铁,加工了全世界46. 1%的棉花,是世界的工厂;伦敦是世界金融中心,英格兰银行号称世界央行;英国经济总量占全球40%。英国军事力量雄霸全球,殖民地领土达到本土面积一百多倍,殖民人口近4亿,广阔的殖民地为它提供着全球范围的廉价原材料和劳动力,其领先于其它国家的水平远超今天的美国。1894年,美国工业总产值超越英国位居第一,1913年英国制造业和钢铁产量均被美德两国超越,英国“世界工厂”光辉不再。

——《英国的衰落》

(1)根据材料概括“乾隆极盛”的主要表现,结合所学知识说明中国封建社会发展的总体趋势及基本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述19世纪中期英国“不可挑战”局面形成的背景,简柝英国19世纪中期后衰落的主要原因。

(3)从比较史学的角度,分析出现“乾隆极盛”和“英国不可挑战”局面的不同的比较方向。

材料一 两汉农村市场的兴起和发展,不是偶然的……小农的生产条件对社会依赖程度增加,他们为提高生产率,购置铁农具和大型牲畜等,不得不仰求于市场……农民当时虽属自给性生产,但在农副业及家庭纺织等方面,仍有部分剩余劳动产品的增长,使他们交换能力扩大……农村涌现出了一批工商业者,如当时有专门的铁匠、“贩盐”者、“屠狗”者、“开酒家”者等等,这各色人物的经营范围,有助于丰富农村市场的商品内容……小农追求富裕的思想,也具有为价值而生产的支配意识,在“农不如工,工不如商”的情况下更是如此。

材料二 中国的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

材料三 乾隆二十二年(1757年),清政府限定中外贸易只准在广州一处进行。还规定,“如有打造双桅五百石以上违式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军”。出海的水手、客商,须“各给腰牌,刻明姓名、年貌、籍贯”,预先规定往返日期,每人每日只准带米一升,备余米一升,每船只准带铁锅一口,逾期不归,永远不许返回。

(1)据材料一,概括两汉农村市场兴起和发展的主要原因。

(2)据材料二,概括阻碍中国古代城市商业发展的因素。

(3)材料三表明清朝采取怎样的经济政策?实行这一政策的根本目的是什么?

材料一 封建贵族渐渐崩溃,而自由经商者乃渐渐兴起。子贡“不受命而货殖”,即自由经商也。其后如范蠡、段干木、白圭诸人,类皆赖藉政府上之地位,……而干商贩之新事业。……自春秋以迄战国中期,历时三、四百年,人口繁殖,耕地日辟,游牧之戎狄渐次同化,或消灭,或避去,此疆彼界之封建,已变为壤地相连的几个大国,此皆当时商业都市骤盛之原因也。举其著者,如临淄、邯郸、大梁、郢、陶等。其间惟陶因交通关系,特殊发展,余皆各国之首都。

——摘自钱穆《国史大纲》

材料二 唐以前(包括唐)官府对商人的限制有很多具体措施,对商人政治社会地位限制最主要的是不得做官(包括不允许参加科举考试)。宋朝开始,允许商人参加科举考试,是一个大转变。清朝后期盛行捐纳(买官),并形成制度,买官成为进入仕途和升迁的正式途径,对商人而言,又是一个大变化。商人的变化除了本身政治社会地位的变化,商人构成也在发生变化,不仅是行商坐贾的分类,出现牙人(经纪人)这一层级,出现了批发商这一群体,明中期以后,出现了以地域为中心、以血缘为纽带自发形成的商人群体——商帮,比较著名的如徽商、晋商等,都是随着商业的发展商人构成发生变化的表现。

——宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出春秋战国时期商业兴起的原因并简要分析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝以后商人的变化并对此变化予以简要评价。

4 . 材料一

材料二汉朝设置西域都护,开府乌垒城(今新疆轮台东),统领大宛及其以东城郭诸国,兼督察乌孙、康居等游牧诸国,颁行朝廷号令,诸国有乱得发兵征讨。

——《中国历史》教材

材料三唐代交通比秦汉时期有显著进步,且为隋宋所不及,全国交通干路往还交织,干路之长,至少应在二万五千里以至二万六千里。唐驿站三十里一置,共有驿站一千六百三十九所。据《元和郡县志》记载,唐朝的都城长安为中心,基本上与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代大运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义。唐朝的域外交通“入四夷之路,最要者七",尤其是丝绸之路上安西入西域道,安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——结合网络材料整理

(1)指出材料一所反映的史实并根据材料二和所学知识概括汉朝设置西域都护的意义

(2)根据材料三和所学知识概括唐代交通发展特点

材料一 唐宋时期瘟疫空间分布情况表(注:宋代开封属于京东地区)

——摘编自《唐宋时期瘟疫发生的规律与特点》

材料二 在近代中国的历史上,鼠疫的爆发给民众带来了灾难。1908年上海爆发鼠疫。为了应对鼠疫,防 止老鼠栖身于街道的垃圾箱中,1910年上海租界当局率先将街道的垃圾箱改造为标准型水泥建筑的垃圾 池。1897年上海租界工部局卫生处成立,卫生处在发现鼠疫疫情后,除了积极投入到防疫灭疫的工作中 去,并且在2到3年内制定了相关办法和制度,促进了卫生管理的进一步规范。为了应对鼠疫,公共租界 的工部局采取了较为严厉的防疫措施,有些强制措施,激起了租界华人的反抗,以至于谣言四起,最终酿 成了1910年的上海鼠疫风潮。华人精英在开展自行检疫的同时,在舆论宣传上投入了很大的精力,既有对鼠疫疫情的科普和卫生观念的灌输,也有简单直白、苦口婆心的劝告。

——摘编自《瘟疫与近代城市的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述唐宋时期南北方瘟疫空间分布的基本情况,并分析瘟疫相对集中在 城市的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括上海应对鼠疫的主要措施。

(3)根据考古资料显示,今内蒙古通辽地区史前时代就可能出现过鼠疫。根据材料并结合所学知识,概括人类社会出现严重鼠疫这样的瘟疫的根本原因是什么?

材料一 明清时代的江南地区,涌现出大量的工商业市镇。…江南市镇的发达,当然不是在明清时代突然出现的。从宋代开始……正是在农业发展的基础上,农产品的交换与流通日益频紫,江南农村的草市及定期市逐渐演化为商业性的聚落。一些传统的城镇随着商业化的影响,军事及行政功能渐趋退化,商业功能则日渐浮现。

——摘自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料二

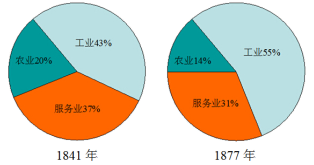

英国就业人口比重

材料三

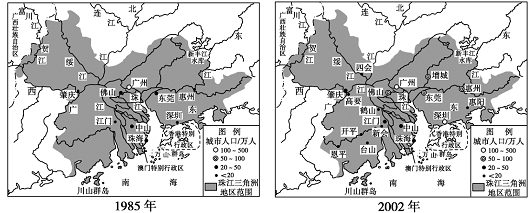

1985年与2002年珠江三角洲地区城市发展的比较

(1)根据材料一概括明清时期江南工商业市镇形成的途径。

(2)根据材料二说明1841—1877年英国就业人口比重的变化趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1985—2002年珠江三角洲地区城市发展变化的原因。

材料一 江南地区经过长期的开发,到明代进入经济高度成长时期,传统社会经济正在发生转型。农家经营的商品化程度日益提高,以农民家庭手工业为基础的城镇民营手工业,在丝织业、棉纺织业领域达到了世界先进水平。工艺精湛的生丝、丝绸、棉布不仅畅销于全国各地,而且远销海外各国,海外的白银货币源源不断地流入中国。从这个意义上讲,江南市镇已经领先一步进入“外向型”经济的新阶段。

——据樊树志《江南市镇——传统的变革》

材料二 郑观应认为:“欧美政治革命,商人得参与政权,于是人民利益扩张,实业发达。”1902年上海商业会议公所创立。1904年清廷颁布了《奏定商会简明章程》,在清廷鼓励下,全国各省会和商业繁荣地区设立了商务总会,中小城市设立商务分会,村镇设立商务公所。商会有处理商务诉讼的职权,负责调查商情,处理破产和倒骗,受理设立公所、申请专利、进行文契债券的公证等职责,部分承担了政府经济管理功能。到1911年,全国各种商人组织近2000个,会员达20万人,全国商会联合会也随之成立。

——据吴晓波《跌宕一百年》

材料三 我国1982年颁布的第四部宪法部分修正案的条款

| 修改时间 | 部分修改内容 |

| 1988年4月第七届全国人大一次会议通过的宪法修正案 | 对私营经济的地位、作用和国家对私营经济政策作了明确规定;这是中国第一次采用宪法修正案的形式修改宪法。 |

| 1988年4月第七届全国人大一次会议通过的宪法修正案 | 将“社会主义初级阶段”、“建设有中国特色的社会主义的理论”、“坚持改革开放”等写入了宪法;将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济”修改为“国家实行社会主义市场经济”。 |

| 1999年3月第九届全国人大二次会议再次通过宪法修正案 | 把邓小平理论的指导思想地位、国家现阶段的基本经济制度和分配制度以及非公有制经济的重要作用等写进了宪法。 |

| 2004年3月第十届全国人大二次会议通过宪法修正案 | 进一步明确国家对发展非公有制经济的方针,完善对私有财产保护的规定。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝社会经济发展的新变化,并说明民营经济发展的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述20世纪初中国商会成立的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学中国现代史的相关知识,说明非公有制经济发展的背景。

材料一 战国商业城市分布图

材料二 唐朝前期县以下及不满3000户的小县,不设市官管理的正规的市,只有定期市集,到唐后期由于农村商业发展,3000户以下的“要路”而“交易繁”的地方也允许设立正规之市,即使不设的地方,草市和以墟市、亥市等为名的市集也比以前更为发达。

——吴慧《中国古代商业》

材料三 余尝宦游四方,得习闻商贾盈缩。京师……四方财货骈集于五都之市……以故畜聚为天下饶。……南北舟车并集于天津,下直沽、渔阳,犹海运之故道也。河间、保定,商贾多其途,实来往通衢。

——侯家驹《中国经济史》

(1)根据材料一指山战国时期帝业城市发展的特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐政府对商业发展的政策及其影响、

(3)根据材料三并结合所学知识,说明明朝城市商业发展的有利条件。综合上述材料,谈谈你对中国古代城市经济发展的看法。

云南特殊的地理条件为滇缅贸易提供了天然的区位优势

材料一 历史上滇缅贸易最迟在汉代就已经开始,“……张骞使大夏(今阿富汗北部),因见蜀布、邛竹杖,欲由滇以通印度”。因而,早在西汉时就形成了一条从蜀地(成郝)至叶榆(大理),经永昌(保山)腾越(腾冲)进入缅甸密支那,再到印度、阿富汗的“蜀身毒道”,或从缅甸仰光出海到达阿拉伯国家,进入大秦(古罗马)的“南方丝绸之路”……唐代,随着骠国的兴盛,南诏经骠国通天竺道也兴盛起来,该道“并非仅仅是与天竺交通,还在于沟通云南或南诏与骠国的关系”。……元代云南人张道宗在其《纪古滇说集》中所载:“自唐进封之后,永昌诸郡、缅、鲜罗(暹罗)大秦此皆西通之国……俱以奇珍、金宝、盐、锦、毡布、珲琚、巴贝岁进于王,不缺,于是渐有昌也。”……明代,史载当时缅甸北部所需“茶、盐、毛缨诸什物,必仰给中国,由蛮莫而后入也。”……清代,随着边民贸易的发展,滇缅贸易空前繁荣:“峦暮(今缅甸曼冒)新街(今缅甸八莫)一带,闻向为缅夷贸易处所,沿江南下,并有缅夷税口,则其地贸易之货必多。”

材料二 明、清以来,云南与缅甸之间的贸易日益频繁,而食盐贸易是双方对外贸易的重要组成部分。纵观滇缅食盐贸易,既有官方性质的,又有边民互市性质的,还有走私性质的。清至民国时期,缅私大肆侵销云南边岸,云南地方政府通过运销滇盐至边岸和加强缉私等举措,与缅盐在云南边境地区进行了一系列市场争夺战,但抵制缅私效果并不理想。随着英国对中国的侵略及一系列条约的签订,滇缅贸易格局发生了巨大变化,使滇缅贸易被迫纳入到世界贸易体系之中。这种抢夺边地市场的贸易战,既突出了滇缅贸易的特殊性,又涉及边疆问题。民国中期以后,外私侵滇边岸一事仍然无法禁绝。

材料三 对外贸易使贸易双方的经济联系进一步加强,并逐渐呈现出彼此依赖的发展趋势。从历史发展来看,随着“南方丝绸之路”上各国间贸易的发展,云南与缅甸、印度等东南亚、南亚国家和地区形成了相互联系的国际性区域市场。

——以上材料引自赵小平《南方丝绸之路上的滇缅食盐贸易研究》

(1)根据材料一、二,概括中国古代史上滇缅贸易的主要情况,并结合所学知识,简析中国古代史上滇缅贸易不断发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清至民国时期滇缅边境外私贸易屡禁不止的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对历史上南方丝绸之路贸易的认识。

材料一 “(明)万历八年至十八年,葡商每年从中国运出生丝约3000担,获利约36万两白银。”明朝中后期,中国的丝绸通过菲律宾马尼拉大帆船中转输往拉美各地。这些丝织产品基本上都是江南所产。时人张瀚曾说杭州“桑麻遍野,茧丝绵苎之所出,四方咸取给焉。虽秦、晋、燕、周大贾,不远数千里而求罗绮缯币者,必走浙之东也”。乾隆年间,时人杭世骏说,“吾杭饶蚕绩之利,织纴工巧,转而之燕,之齐,之秦、晋……衣被几遍天下”。当时,山西潞绸取丝蜀地,广东粤缎、福建漳纱取丝江南。在当时,“外洋各国夷船到粤,贩运出口货物,均以丝货为重……其货均系江浙等省商民贩运来粤,转售外夷,载运回国”。

——据刘兴林、范金民《论古代长江流域丝绸业的历史地位》等

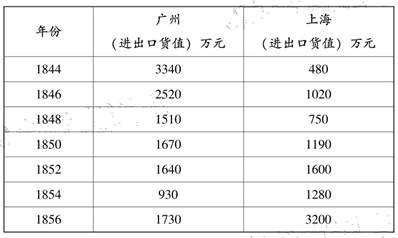

材料二 1844—1856年英国经由广州和上海输入中国及从中国输出货物总值表

——摘编自戴鞍钢《五口通商后中国外贸重心的转移》

(1)根据材料一,概括明清时期长江丝绸的地位,并结合所学知识,分析该地位形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国对外贸易的变化及其原因。