材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国),文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

材料二

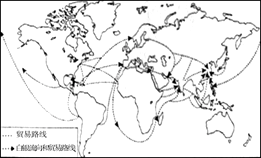

图(a)公元1400年前世界主要贸易路线示意图

图(b)公元1400—1800年世界主要贸易路线和白银流向示意图

图(c)公元1900年前后世界主要航海贸易路线和铁路示意图

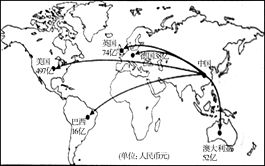

图(d)公元2013年五大跨境电子商务市场对中国商品网购需求预估示意图

(2)阅读图(a)至图(d),以世界洲际贸易的发展为视角,结合所学,对材料二所蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)世界是联系的,也是多样的。结合“洋务运动”“辛亥革命”和“中华人民共和国成立”三个历史事件的具体史实,回答:中国的有识之士是如何立足国情、学习外来文化的?中国取得了哪些具有自身特色的成果?

材料一 晚清思想潮流与清代中期迥然有别,在外国侵略和国内动乱等重大问题迫在眉睫时,士人感觉到道义上有义务对社会和政治的稳定贡献一份力量。学术上的调和折衷构成了这一时代的特色。晚清士人的学术视野也较以前宽广得多,打破了传统的界限而开始了对西学的研究。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二 新文化运动的兴起伴随着传统下层文化的大力提倡和对封建正统文化的严厉批判。新文化人之所以把矛头对准孔教,主要在于它作为上层文化的主体,二千年来“吃人的礼教”和法制都挂着孔丘的招牌——不能不拿下来,捶碎。烧去!也因为“孔子云者,遂非个人之名称而为保护君主政治之偶像也。”改变儒家独尊一统的旧格局,在于恢复先秦“百家争鸣”的繁荣局面。新文化人对儒家以外的诸子学说,予以阐释,并充分肯定。

——欧阳哲生《试论中国新文化运动的传统起源》

材料三 五四运动前兴起的西化思潮,是近代中国社会经济发展的必然要求,是对旧有意识形态卷土重来的反思与批判,承继新文化运动初期西化运动的功绩,封建思想的禁锢被冲决了,西方各种新思潮也如闸门开洪一般相继涌入中华大地。如果说初期的西方思想是以整体的形式传入中国并产生洪波巨澜,那么在五四运动爆发后的一段时期则日益呈现出理论与学派的多元化倾向。

——摘编自《五四时期西化思潮研究》

(1)根据材料一,分析晚清思想潮流发生重大转变的推动因素。有学者认为晚清思潮有其时代特色,试结合19世纪中后期近代思想解放潮流加以说明。

(2)根据材料二,指出新文化运动为何要对儒家思想“严厉批判”。结合所学知识,举例说明新文化人提倡传统下层文化的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新文化运动初期西化思潮兴起的背景。归纳其对中国文化的重大贡献。

(4)综合上述材料,指出我们从中国近代的文化走向中得到的启示。

3 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一 中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。如其心圣人之心,行圣人之行,以孝悌忠信为德,以尊主庇民为政,虽朝运汽轮,夕驰铁路,无害为圣人之徒也。

——张之洞:《劝学篇》

材料二 体用者,即一物而言之也。有牛之体则有负重之用,有马之体则有致远之用,未闻以牛为体以马为用者也。中西学之异也,如其种人之面目然,不可强谓似也。故中学有中学之体用,西学有西学之体用。分之则两立,合之则两亡。

——严复:《与外交报主人论教育书》

材料三 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国的政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

——陈独秀:《新青年罪案之答辩书》

请回答:

(1)材料一中的“西学”指什么?该派别如何实践其思想主张的?

(2)材料二是哪一派别的思想?结合材料二与此派别的主张,分析材料一派别认识的不足在哪里?并分析此派别认识变化的原因。

(3)陈独秀等先进的中国人以此为指导思想开展的运动产生了怎样的影响?

(4)从材料一到材料三,并结合所学知识,归纳近代以来先进的中国人向西方学习的过程呈现出怎样的趋势?

材料一:中国传统的文化优越感,在鸦片战争中受到了一次不大的冲击。堂堂天朝竟败在了“蕞尔岛夷”手下,着实使君臣们为之一惊。但这场战争毕竟只使君臣慑于对手的船坚炮利,峰回路转,化作阵阵水沫,大有雨过忘雷之意”。君臣们仍然在自圆自足的文化心理支配下昏昏睡去。

﹣摘编自沈渭滨《困厄中的近代化》

材料二:“中体西用”正是在中国的大门被强行打开不久产生的一种社会思潮。这种社会思潮的出现,正说明一些中国人改变了“夷夏之防”的旧观念,提出了如何学习西方的一种战略思想。在中国近代思想文化史上的第一阶段,“中体西用”的提出者们只好在维护“中体”的大旗下学习“西学”。如果没有“中体”作为皮,则“西学”之毛亦无所依托。当时除了“中体西用”,还找不出别的更好的口号来。

﹣摘编自王双印《“中体西用”思想的制约与甲午之败》

材料三:甲午战争后各方人士包括维新派知识分子、朝廷及地方的开明官员,如梁启超、孙家鼎、陈宝箴、盛宣怀等人,都突破了洋务派对“中体西用”的解释。他们认为洋务派的变法仅“是变事耳;只向西方学习器械、技艺,尚未学其根本,若要改变中国积弱积贫之现状,必须“尽弃旧习,这些都不同程度地涉及对“体”进行变革的要求。

﹣摘编自刘长生《“中体西用”思想与维新运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对西方的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“中体西用”思想在当时的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析甲午战争后维新人士突破“中体西用”思想的原因。

材料一 所谓“西学中源”,亦称“中源西流”。即西方文化源出中国,近代西方文明,中国“古已有之”。这是中国人早期认知西方文化过程中出现的一种特殊文化现象,是“西学东渐”过程的产物。明清之际,一些先进的知识分子看到了中国传统文明的停滞与落后,希望学习西方的先进技术乃至制度,但是,传统文明的强大惯性却使他们的心理处在一种矛盾当中……加之时人昧于世界,只能将新生事物与自己熟知的知识相比较,从中寻求认识的依据,所以,“西学中源”说的出现也就顺理成章了。

——摘自中华书局《清史资料》

材料二 “中体西用”是在保持文化优越感的前提下保守派和务实派都认可的“自强”方式,是对“西学中源”的继承与超越……“中体西用”解决了保守派只看到“百年变局”而把注意力集中到收拾人心、重修政治却轻视外部威胁的问题上。……“中体西用”解决了务实派只看到“千年变局”而没有意识到在缺乏对传统文化自信心基础上学习西方也可能引起对传统文化冲击,以及由此引起大一统内部涣散的问题。

——摘自陆勇《从“西学中源”到“中体西用”传统“中国”观念的调适》

(1)根据材料一、二结合所学知识,概括“西学中源”和“中体西用”学说产生的不同历史背景,并指出“中体西用”对“西学中源”有何超越。(2)根据材料一、二结合所学知识,分析“西学中源”和“中体西用”对中国产生的共同影响。

材料一 19世纪中期以来,西学再次进入中国,从“开眼看世界”“中学为体,西学为用”到“君主立宪”“民主共和”,再到“民主科学”与马克思主义的传播,近代西学东渐的浪潮一浪高过一浪。为挽救民族危亡,先进的知识分子通过翻译西书、著书介绍、兴办新式教育、邀请西方学者来华讲学等,推动西学在中国的传播。

——郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

材料二 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)据材料一并结合所学知识,分析近代西学东渐的特点。(2)据材料二并结合所学知识,概括近代中国人渐趋觉悟的发展阶段。

材料一 中国在五大洲中,自古称最强大,今为小邦所轻视。练兵、制器、购船诸事,师彼之长,去我之短,及今为之,而已迟矣。若再因循不办,或旋作旋辍,后患殆不忍言。

——李鸿章《筹议海防折》

材料二 满清王朝可以比作一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本上彻底地腐朽了,难道有人只要用几根小柱子斜撑住就能够使那座房屋免于倾倒吗?我们恐怕这种支撑行为的本身反要加速其颠覆。

——孙中山《中国问题的真解决——向美国人民的呼吁》(1904年)

材料三 西洋人因为拥护德、赛两位先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两位先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。

——陈独秀《独秀文存》

请回答:

(1)据材料一,概括洋务派代表李鸿章学习西方的指导思想并指出其目的。

(2)结合所学知识,材料二中的“几根小柱子”指20世纪初满清王朝的哪些实践活动?并从理论与实践两方面说明孙中山为推翻清王朝所作的努力。

(3)材料三中“德先生”和“赛先生”分别指什么?以此“二先生”为旗帜的运动有何重要意义?

(4)综合上述材料,概括近代中国向西方学习的过程中经历了哪些层次的变化。

材料一“所谓西学者,无非中国数千年来所创”,…我们现在又向西方学习,学的即是我们传过去的东西,中国古已有之,传到西方,现在“天将器还中国我们又学习,这是合理的,必要的。

——桑咸之《晚清一一政治与文化》

材料二无论政治、学术、道德、文章,西洋的法子和中国的法子绝对是两样,断不可迁就调和……若是决计革新,一切都应该采用西洋的法子;不必拿什么国粹、什么国情的鬼话来讨论。

——陈独秀《今日中国之政治问题》

材料三中国应该大量吸收外国的进步文化……形式主义地吸收外国的东西,在中国过去是吃过大亏的。中国共产主义者对于马克思主义在中国的应用也是这样,必须将马克思主义的普遍原理和中国革的具体实践完全地恰当地统起来。

——毛泽东《新民主主义论》

(1)概括指出材料一的主张,该主张在当时有何积极意义?(2)据材料二指出陈独秀对待中西文化的态度。材料中“西洋的法子”核心内容是什么?

(3)据材料三和所学知识,中国共产主义者曾多次将“外国的进步文化”与“中国具体实践完全地恰当地统一起来”,试举一例说明。

材料中国漫长的封建社会历史,沉淀了丰富的儒家思想文化,…在中国人的传统意识中,自己的政治、经济、文化是完善的,从来不需要向任何“蛮夷戎狄”学。在这种封建文化势カ一统天下的背景下,近代中国引进西学,从“开眼看世界”向“师夷长技”发展,最方便而自然的做法就是从儒家文化中引经据典,并将其发展成为引进西学的理论依据。

——王韵秋《关于近代以来中国几次思想解放运动的历史反思》

(1)据材料概括近代中国引进西学的特点,并举两例说明。

(2)19世纪末至20世纪初是中国思想界异常活跃、变化剧烈的时期,请概述这时期中国主流思想的发展变化情况。并从政治、经济和思想文化的角度分析导致这些变化的共同因素。

材料 1875年11月李鸿章与日本驻华公使森有礼的对话:李鸿章:对于贵国尽来所举(指明治维新)很为赞赏,独对贵国改变服装,模仿欧风一事感到不解。

森有礼:原因很简单,只需稍加解释。我国旧有的服制,正如阁下所见到的,宽阔爽快,极适于无事安逸之人,但对于多事勤劳之人则不完全适合,所以它能适应过去的情况,而对于今日时势之下,甚感不便。今改旧制为新式,对我国裨益不少。

李鸿章:衣服旧制是体现对祖先遗志的追怀之一,其子孙应该珍重,万世保存才是。森有礼:如果我国的祖先至今尚在的话,无疑也会做与我们同样的事情。距今1000年前,我们的祖先看到贵国的服饰有优点就加以采用。不论何事,善于学习别国的长处是我国的好传统。

……

李鸿章:话虽如此,阁下对贵国舍旧服仿欧俗,抛弃独立精神而受欧洲支配,难道一点不感到羞耻吗?

森有礼:毫无可耻之处,我们还以这些变革感到骄傲。这些变革完全适我国自己决定的。正如我国自古以来,对亚洲、美国和其他国家,只要发现其长处就要采之用于我国。

李鸿章:我国决不会进行这样的变革,只是军器、铁路、电信及其他器械是必要之物和西方最长之处,才不得不采之外国。

——马立诚:《历史的拐点:中国历朝改革变法实录》

根据材料并结合所学知识,概括材料中李鸿章和森有礼对服饰变革的主张,并任选一种主张进行解读。