河南省驻马店市2021-2022学年高二下学期期末语文试题

河南

高二

期末

2022-07-22

39次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

“温柔敦厚”一词最早见于《礼记·经解》篇,作为“《诗》教”,系评判一国“教化”与“为人”之标准。何谓“温柔敦厚”?孔颖达疏:“《诗》依违讽谏,不指切事情,故云温柔敦厚。”“温柔敦厚”诗学于哲学层面呼应“中庸”之道,于美学层面呼应“中和之美”。“温柔敦厚”诗学确立之后,历代不乏响应者。

尽管“温柔敦厚”最初亦关涉“变风变雅”讨论,然“温柔敦厚”的“王道”理想终能借助华夏“礼义”得以实现。《诗大序》区别了正风正雅与变风变雅:“正风正雅”乃“治世之音”,“变风变雅”乃“乱世”“亡国”之音。它认为,与“正风”相同,“变风”亦“发乎情”,所不同者在于“变风变雅”既生于衰废、失政、殊俗之世,然仍当守“中庸”之德与“中和”之美,以礼义教化调和与生俱来的“性情”,达至“哀而不伤”“怨而不怒”之境。总之,“正变”二者虽路径不同,然起点“发乎情”与终点“温柔敦厚”是一致的、不变的。

唐孔颖达认为诗具有“论功颂德”“止僻防邪”的功用,这些与《诗大序》并无二致。值得注意的是,他主张诗歌“舒愤”,诗人情感抒发的激烈程度较《诗大序》更加明确,是对“温柔敦厚”说的突破。然其“发诸情性,谐于律吕”,依然回到“发乎情,止乎礼义”的传统。宋朱熹认为“学诗之本”在于“玩其理”“养其心”“正性情”“和生气”。诗教既与政教相通,“正风正雅”之音实传递治世之音,能描绘“温柔敦厚”“中正之美”的理想图景,其必然会成为文德教化的主流。明清之际,中原动荡,文坛多怨刺之音、噍杀之响。为肃清文坛异质杂声,康熙帝借编选《御选唐诗序》之机,以“温柔敦厚”诗教昌明盛世之音,表达和平范式,故是编不取杜甫“三吏”“三别”等篇及白居易“惟歌生民病”等诗旨。康熙朝中后期及之后,以“温柔敦厚”谐“盛世之音”的诗学呼声更多。

“变风变雅”之音的兴起其源有二:一为“王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗”的背景;二为“发乎情”的情感需要。二者彼此关联,“遇物感兴”故发激切之音。有时“发乎情”并非全为“乱世”之音。梁代萧绎倾心“性灵摇荡”、萧子显追求“倾炫心魂”均发乎情,白居易的讽喻诗使“权豪贵近者相目而变色”、宋遗民郑思肖的“非歌诗无以雪其愤”亦均发乎情,然却作“变风变雅”之音。起点同,正变异。

明清易代,舆图换稿,人心痛烈,正变交织,遗民“情动于中”“形于声”,“风雅正变”之声遂起。陈子龙系明清之际较早论诗之“正变”者。他一方面主张“和平者,志也,其不能无”,同时认为诗歌讽刺因乎时变。他认为“势当流极,运际板荡”之时,君子自当因忧愤而发震聋之声,不择曼声、不取缓步。进一步说,基于时异国变,出于忠君忧国之心,诗者自当发哓哓之音。其诗学观已表现出对传统“温柔敦厚”“风雅正变”的突破。

清初遗民文论接续陈子龙“情真”“怨刺”的变风变雅之声,“主情”“不可以伪为”成为此期遗民文论与创作的主流。黄宗羲、归庄二人论诗不仅主真情,且主张大诗人需有大气象,突破寻常诗人之气格。杜溶更直接以“嗔”论诗,“嗔”即怒气,亦为“生气”。他认为事关天下存亡、士人名节之际,则不可不嗔,“不嗔”则“无气”。“嗔”也是亡天下之际,遗民诗人以“性情”为诗、“气节”为诗、突破“温柔敦厚”诗学的底色。

(摘选自姜维枫《“温柔敦厚”与“风雅正变”——清初遗民对传统诗学的接受与突破》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“温柔敦厚”最初来自对《诗经》的评判,在哲学、美学和政治学层面,都可以得到对应的体现。 |

| B.《诗大序》认为,“变风变雅”虽生于乱世,但在情感内容和理想境界方面与“正风正雅”相一致。 |

| C.萧绎、萧子显的文学追求,和白居易的讽喻诗以及郑思肖的诗,均能体现出“变风变雅”的特点。 |

| D.陈子龙认为当时的时代需要的是“震聋之声”“哓哓之音”,因而对“温柔敦厚”的诗风并不认可。 |

| A.文章在诠释“温柔敦厚”的基础上,依时代先后顺序,梳理了后世对这一传统的接受与突破。 |

| B.文章论述孔颖达的诗学主张时,提及了其对传统的传承,也强调了其创新突破,富有辩证性。 |

| C.文章论述“正变”之异同时,采用了归纳论证;论述清初遗民文论特色时,采用了对比论证。 |

| D.文章谈论文学和思想问题,却能够联系时代处境,不难看出作者文史交融的宽宏的学术视野。 |

| A.由康熙帝编选《御选唐诗》不取杜甫和白居易的一些诗篇,可以见出杜诗、白诗对“温柔敦厚”诗教的突破。 |

| B.陈子龙的“怨刺”之说是从诗歌的社会功用角度来谈论的,在这一方面,不同于唐孔颖达和宋朱熹的观点。 |

| C.明代的陈子龙相较于唐代的孔颖达,对“温柔敦厚”的突破更明显,这与他所处的动荡的时代环境密不可分。 |

| D.明末清初诗人王邦畿的诗“吁嗟广厦,雕梁析爨。鸠居鹊巢,主人鼠窜”,可看做属于变风变雅之声的范畴。 |

【知识点】 学术论文

材料一:

自从大约十万年前现代智人从非洲稀树草原迁移到气候更冷的地区以来,我们的祖先就不得不保护自己免受风霜的侵袭。人们开始实验用各类不同的纤维去纺纱和织布,以御寒和防晒。世界各地独立发明了各种各样的把植物转化为布匹的方法,棉花的重要性逐渐增加。人类的栽培更进一步地改变了棉花。一开始,棉花只是一种杂乱的多年生灌木或矮树,有着坚硬外壳的小小的种子,上面覆盖着粗乱的很难区分开来的绒毛;人们把它改造成了一种紧凑的矮小的一年生植物,种子上长着大量的白色长纤维,很容易开花结果。棉花种植者小心地进行实验,把它培育成可以满足他们日益增长的布料需求的作物。他们改良棉花使其适合某些生态环境,将其移栽到远方,扩展其适应范围,增加其多样性。与自然界其他许多物种一样,人类的培育加速并改造了棉花的生物史。

(摘编自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》)

材料二:

在公元前2世纪或更早时期,棉花及棉织品开始传入中国。西汉时期,海南岛居民已经开始种棉织布。不过棉花传入中国后并没有大范围普及,仅在西南边疆和东南沿海省份种植。宋末元初,松江人黄道婆从黎族人那里学习了纺织技术。技术的传授、工具的革新,使得棉花种植在江南地区快速推广。元代时期,政府重视农桑,棉花种植完成了由珠江流域到长江流域再到黄河流域的空间分布。这里需要说明的是,南宋书籍中最早出现“棉”字,到清代,棉或棉花最终成为习惯用语。元以后的诸多农史文献,如《农桑辑要》《王祯农书》《农政全书》等都有对棉花种植情况的详细记载,明朝宋应星《天工开物》记载棉花种植“寸土皆有”。

(摘编自曹瑞臣《棉花的全球传播》)

材料三:

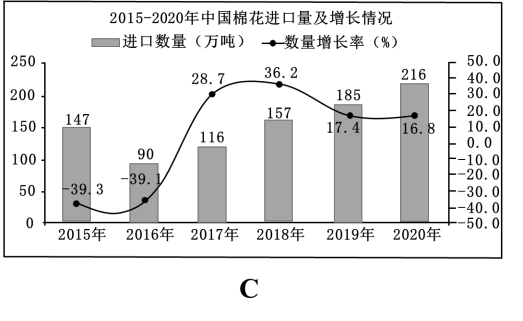

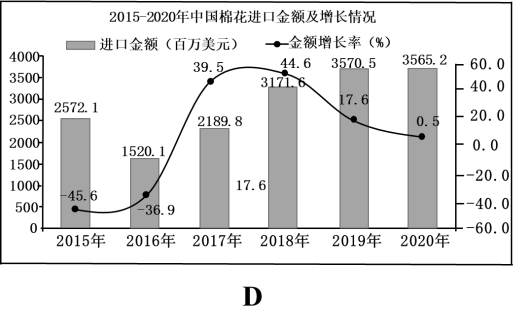

中国是世界上最大的棉花生产国和消费国,然而我国棉花产业“大而不强”,棉花产业链上的每一个环节或多或少存在问题。在“种”的环节,存在品种多而杂乱、种植户只求产量不重质量的现象;而在随后的收、储等环节均存在规模化不足、分级不清的情况,导致一些高端纺织企业宁愿加价进口国外高端原棉。近几年,我国棉花产量较为稳定,总体维持在500万吨以上;我国棉花进口量和进口金额总体呈现上升趋势,2020年中国棉花进口量为216万吨,同比增长16.8%。进口金额为3565.2百万美元,同比下降0.1%。据悉,为满足国内需求,中国每年需进口150万吨左右棉花。我国积极拓展进口渠道,加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作,确保国内棉花供应链稳定。此外,为防止棉贱伤农,维持棉花价格的相对稳定,我国采取了灵活高效的价格调控措施,既能够激发棉农的种棉积极性,满足纺织企业的生产需求,又能够让纺织企业在国际上有竞争力。

(摘编自中商产业研究院《2021年中国棉花产业市场前景及投资研究报告》)

4.下列图解,不符合材料相关内容的一项是( )

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.在把植物转化为布匹的过程中,棉花不是人们选择的唯一材料,它对人们的重要性是逐年增加的。 |

| B.到明朝时棉花已是我国广泛种植的一种作物,这是因为它传入中国后备受重视,一直大范围普及。 |

| C.我国棉花生产现状会形成低端原料积压难销、高端原料供不应求的局面,棉花产业升级势在必行。 |

| D.我国棉花产业收、储等环节存在问题,为满足国内生产需求,每年需进口150万吨左右高端原棉。 |

攀登者(电影文学剧本)节选

阿来

一 珠峰 白天

春天来到。

蓑羽鹤向北飞行,在回返青藏高原的路线上。

前方,喜马拉雅山脉的最高峰珠穆朗玛巍然耸立,横亘在天际线。

蓑羽鹤平展开翅膀不断盘旋。它们在等待风,等待上升气流。

蓑羽鹤阵随着热气流盘旋上升。

鹰隼攻击,体弱的蓑羽鹤被击落,雪地上血迹斑斑。

鹤阵依然井然有序地上升。

紊乱的气流袭来,把几只体弱的鹤压下去,跌落雪坡,它们对着上升的鹤群哀哀鸣叫。

鹤群依然上升,顽强地上升。它们终于飞越了珠穆朗玛峰,发出欢快的鸣叫声,顺风滑翔,飞向苍茫无际、一马平川的青藏高原。

二 珠峰峰顶 夜

一九六○年五月。

凌晨四点。狂风稍息,光线昏暗。

三个人沿着山脊向上摸索前行。

前面两个人被结组绳上最后那个人牵绊住了。

队尾那人弯着腰粗重地喘息。

最前面的王五洲摘下氧气面罩,问身后的多杰贡布:“怎么不走了?”

多杰贡布挥了挥手中的冰镐:“曲松林在休息。他脚冻伤了。”

多杰贡布拉拉结组绳,弯腰喘息的曲松林嗓音嘶哑:“我找不到脚了。还有多远啊?”

王五洲:“再坚持一下,从第二台阶上来都四个多小时了,应该快到了。”

曲松林:“我要准备摄影机了。”

曲松林从背包里拿出摄影机,再重新把背包背上。

王五洲抖抖结组绳,重新迈开了步子。多杰贡布紧紧跟随。他的眼睛因为雪盲,看不清路。他必须让自己听得见王五洲的脚步声和粗重的呼吸。

曲松林重新迈开步子时,趄趔一下,身体倒地,他惊呼一声,顺着冰坡迅速下滑。

王五洲听到这声惊呼,下意识地把冰镐猛一下插进身前的冰雪中,并将整个身体扑了上去。

曲松林继续下滑,绷直的结组绳猛然一顿,王五洲手下的冰镐险些被拔了出来。

多杰贡布也被绳子拉倒。他倒下时,奋力扑在了王五洲身上,两个人的体重,才使松动的冰镐又插回了地面。

曲松林一只手紧抓着摄影机,头冲下挂在悬崖边缘。

上面传来喊声:“抓紧绳子,不要松手!”

曲松林嘶哑着嗓子:“把摄影机拉上去,不要管我了!”

“不行,老曲,坚持住!”

“我不行了。你们两个一定要上去啊!”

但结组绳紧紧地绷着,曲松林一手紧抓摄影机,另一只手试图解开拴在腰间的结组绳,却怎么也解不开。何况,要是绳结解开,摄影机也会同他一起坠落深谷。

“曲松林!曲松林!”上面又传来了喊声。

曲松林的声音都带上了哭腔:“想死都不行啊!你们拉吧。”

但是,无论上面怎么用力,绳子都纹丝不动。

王五洲让多杰贡布把稳冰锥,自己顺着绳索,在冰坡上摸索而下。原来,是保护绳深深地嵌入一道岩缝中,紧紧卡住了。王五洲试图把绳索从岩缝中拉起来,但没有丝毫作用。

曲松林绝望地闭上眼睛。

一条绳子从上面悬垂下来,在曲松林面前摇摆。

曲松林试图把摄影机绑上,一只手不行,但悬坠在半空中的他又无法腾出两只手来。

王五洲:“老曲,抓住绳子!”

曲松林:“摄影机怎么办?”

王五洲:“人重要还是机器重要?!”

曲松林用尽力气用脚在陡峭的冰面上踢出一个支点,支撑着身体尽力向上。终于接近了王五洲。他把摄影机推到王五洲手边,王五洲不接。王五洲把绳子递到他手上。

曲松林:“队长说过,摄影机就是性命……我们要用摄影机证明中国人登上了峰顶。”

王五洲:“没有人,怎么登上峰顶?老曲,十几个人冲顶,死的死、伤的伤,眼下就剩我们三个人了,不上去,对不起他们啊!”

曲松林:“为这机器,已经牺牲一个同志了!”

王五洲:“多一个人,就多一分登顶的希望。我是代理队长,我命令你扔掉机器!”

曲松林松手,腾出手来抓住绳索,摄影机滑落坠下了深谷,发出巨大的回响。

当他脱离危险时,三个人都倒在了山脊上,什么话都没有,只有粗重无比的喘息。

王五洲翻身起来,又手持着冰镐继续前进了。

好一阵艰难的攀登,意识模糊、反应迟钝的他们只是在机械地挪动脚步。

终于,上坡的路从脚下消失了。

多杰贡布和曲松林也都爬上了峰顶。那就是一块两米见方的冰雪地面。

“真的上来了?”

“真的上来了!”

“我们登顶成功了?”

“我们登顶成功了!”

三个人拥抱到一起。

虽然没有人会看见,但他们仍然展开了五星红旗。风中,旗帜猎猎振动,三个人齐声呼喊:“万岁!祖国万岁!”

王五洲想起来:“队长他们还在下面。”

多杰贡布举起信号枪,一颗、两颗、三颗。三颗红色信号弹升起,燃烧,下坠,熄灭。

多杰贡布用冰镐把冰雪刨开,下面是岩石。王五洲摸索到一道岩石裂缝。他用冰镐把岩缝再扩大一点儿,然后把五星红旗卷起来,塞进岩缝。王五洲又把耗尽了电池的头灯取下来,也塞进岩缝。三人合力用碎石和冰块把那个岩缝封起。

王五洲:“记住这个地方。这些东西可以证明我们登顶成功。”

天边出现了早霞。霞光艳红,如旗帜一般,如血一般,渐渐把东边的天空铺满。

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.作为电影剧本,节选部分一方面有着明晰的故事情节,另一方面有着鲜明的镜头感,同时还流露着悲壮的诗意色彩。 |

| B.作品截取的虽然只是三个人登顶的过程,却能让读者了解到同伴远不止他们三人,其他人的掉队反衬了三人的英勇。 |

| C.解救曲松林的过程一波三折,其中对“人重要还是机器重要”的选择,展现出了特殊条件下的牺牲精神与人性之美。 |

| D.登顶片段的结尾写霞光“渐渐把东边的天空铺满”,借早霞展现出了人物内心的喜悦,蕴含着昂扬的英雄主义情怀。 |

9.王五洲作为代理队长,在登顶过程中,他的作用主要体现在哪些方面?请简要概括分析。

【知识点】 戏剧

二、文言文阅读 添加题型下试题

士有杀身以成仁,触害以立义,倚于节理,而不议死地,故能身死名流于来世。非有勇断,孰能行之?

楚伐陈,陈西门燔,因使其降民修之。孔子过之,不

宋襄公兹父为桓公太子,桓公有后妻子,曰公子目夷,桓公

晋灵公暴,赵宣子骤谏,灵公患之,使鉏麑贼之。鉏麑晨往,则寝门辟矣,宣子盛服将朝,尚早,坐而

楚人将与吴人战,楚兵寡而吴兵众,楚将军子囊曰:“我击此国必败,

(节选自《说苑·立节》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.三年/桓公有疾/使人召/兹父若不来/是使我以忧死也/兹父乃反/公复立之/以为太子/然后目夷归也/ |

| B.三年/桓公有疾/使人召兹父/若不来/是使我以忧死也/兹父乃反/公复立之/以为太子/然后目夷归也/ |

| C.三年/桓公有疾/使人召兹父/若不来/是使我以忧死也/兹父乃反公/复立之/以为太子/然后目夷归也/ |

| D.三年/桓公有疾/使人召/兹父若不来/是使我以忧死也/兹父乃反公/复立之/以为太子/然后目夷归也/ |

| A.“孔子过之,不轼”与“登轼而望之”(《曹刿论战》)两句中的“轼”字含义相同。 |

| B.“桓公爱之”与“爱其子,择师而教之”(《师说》)两句话中的“爱”字含义相同。 |

| C.“坐而假寝”与“君子生非异也,善假于物也”(《劝学》)两句的“假”字含义不同。 |

| D.“辱君亏地”与“宠辱借忘,把酒临风”(《岳阳楼记》)两句话中的“辱”字含义不同。 |

| A.楚陈之战后,孔子经过陈国,看到陈国降民在修城门,认为他们不智、不忠、不廉,从心里鄙视他们,所以不肯下车以礼仪致敬。 |

| B.中国的“义”体现在君臣、父子、兄弟等关系之间。目夷、兹父出于兄弟之情推辞太子之位,就是“义”的表现。 |

| C.上朝时间还早的时候,赵盾就把朝服穿好了。鉏麑感动于赵盾对朝廷的恭敬态度,又不愿失信于晋灵公,最终自杀,令人钦佩。 |

| D.子囊向国君复命请死,国君赦免了他,但子囊认为自己的行为未来会给楚国带来不良的影响,所以选择伏剑自尽。 |

(1)晋灵公暴,赵宣子骤谏,灵公患之,使鉏麑贼之。

(2)遁者无罪,则后世之为君臣者,皆入不利之名而效臣遁。

【知识点】 刘向(约前77-前6) 《说苑》 杂记(山川、景物、人事记)