材料一:

自从大约十万年前现代智人从非洲稀树草原迁移到气候更冷的地区以来,我们的祖先就不得不保护自己免受风霜的侵袭。人们开始实验用各类不同的纤维去纺纱和织布,以御寒和防晒。世界各地独立发明了各种各样的把植物转化为布匹的方法,棉花的重要性逐渐增加。人类的栽培更进一步地改变了棉花。一开始,棉花只是一种杂乱的多年生灌木或矮树,有着坚硬外壳的小小的种子,上面覆盖着粗乱的很难区分开来的绒毛;人们把它改造成了一种紧凑的矮小的一年生植物,种子上长着大量的白色长纤维,很容易开花结果。棉花种植者小心地进行实验,把它培育成可以满足他们日益增长的布料需求的作物。他们改良棉花使其适合某些生态环境,将其移栽到远方,扩展其适应范围,增加其多样性。与自然界其他许多物种一样,人类的培育加速并改造了棉花的生物史。

(摘编自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》)

材料二:

在公元前2世纪或更早时期,棉花及棉织品开始传入中国。西汉时期,海南岛居民已经开始种棉织布。不过棉花传入中国后并没有大范围普及,仅在西南边疆和东南沿海省份种植。宋末元初,松江人黄道婆从黎族人那里学习了纺织技术。技术的传授、工具的革新,使得棉花种植在江南地区快速推广。元代时期,政府重视农桑,棉花种植完成了由珠江流域到长江流域再到黄河流域的空间分布。这里需要说明的是,南宋书籍中最早出现“棉”字,到清代,棉或棉花最终成为习惯用语。元以后的诸多农史文献,如《农桑辑要》《王祯农书》《农政全书》等都有对棉花种植情况的详细记载,明朝宋应星《天工开物》记载棉花种植“寸土皆有”。

(摘编自曹瑞臣《棉花的全球传播》)

材料三:

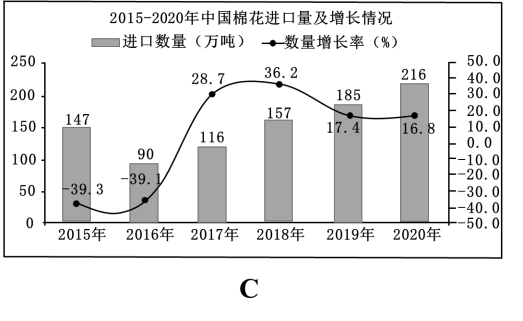

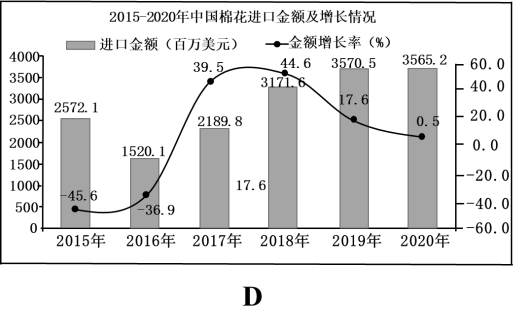

中国是世界上最大的棉花生产国和消费国,然而我国棉花产业“大而不强”,棉花产业链上的每一个环节或多或少存在问题。在“种”的环节,存在品种多而杂乱、种植户只求产量不重质量的现象;而在随后的收、储等环节均存在规模化不足、分级不清的情况,导致一些高端纺织企业宁愿加价进口国外高端原棉。近几年,我国棉花产量较为稳定,总体维持在500万吨以上;我国棉花进口量和进口金额总体呈现上升趋势,2020年中国棉花进口量为216万吨,同比增长16.8%。进口金额为3565.2百万美元,同比下降0.1%。据悉,为满足国内需求,中国每年需进口150万吨左右棉花。我国积极拓展进口渠道,加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作,确保国内棉花供应链稳定。此外,为防止棉贱伤农,维持棉花价格的相对稳定,我国采取了灵活高效的价格调控措施,既能够激发棉农的种棉积极性,满足纺织企业的生产需求,又能够让纺织企业在国际上有竞争力。

(摘编自中商产业研究院《2021年中国棉花产业市场前景及投资研究报告》)

1.下列图解,不符合材料相关内容的一项是( )

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.在把植物转化为布匹的过程中,棉花不是人们选择的唯一材料,它对人们的重要性是逐年增加的。 |

| B.到明朝时棉花已是我国广泛种植的一种作物,这是因为它传入中国后备受重视,一直大范围普及。 |

| C.我国棉花生产现状会形成低端原料积压难销、高端原料供不应求的局面,棉花产业升级势在必行。 |

| D.我国棉花产业收、储等环节存在问题,为满足国内生产需求,每年需进口150万吨左右高端原棉。 |

相似题推荐

(1)

视听新媒体:从媒体格局的边缘进入了媒体格局的中心。

中国网络视听节目服务协会2015年12月发布的《2015年中国网络视听发展研究报告》显示:自2018年以来 。从用户规模增长率来看,2009-2013年, ,达到一定程度后,近两年的增长速度有所放缓,仍然稳中有升。

表1:

年份 | 视频用户规模(万人) | 使用率(%) | 用户规模增长率(%) |

2008.12 | 20200 | 67.7 | 25.5 |

2009.12 | 24044 | 62.6 | 19.0 |

2010.12 | 28398 | 62.1 | 18.1 |

2011.12 | 32513 | 63.4 | 14.6 |

2012.12 | 37183 | 65.9 | 14.3 |

2013.12 | 42820 | 69.3 | 15.2 |

2014.12 | 43298 | 66.7 | 1.1 |

2015.12 | 50400 | 73.2 | 16.4 |

(2)

(1)尽管在今天,传统广电的新传媒部门,还在纠结传播模式、组织架构、业务流程,管理机制等问题,不过经过不断试水调整,传统电视线视听新媒体转型的概念、路径和目标逐渐清晰。

(2)借助新媒体,平台优势,在互联网时代,提高传统传媒与用户的交互性,实现传播能力的最大化延伸已是普遍共识。

(3)2013年始,传统电视节目更大胆地拥抱新媒体,利用多种新媒体的手段,吸纳受众、如浙江卫视的在《中国好声音》第二季,联手腾讯视频,上线15分钟,点击量突破了百万,90分钟突破千万,17小时点击量破亿。腾讯视频制作大量网络周边视频,播放量达到8亿,同时制作网络版《中国网络好声音》节目,打一系列的衍生节目、互动游戏、互动营销方式引领综艺节目的新潮流。

(4)2014年《舌尖上的中国》第二季开始播出,创下了纪录片节目的新媒体总播放量达8亿的新纪录。分析来看,是由第一季的好口碑、新媒体及社交媒体提前数月的火爆预热,再加上腾讯视频、优酷、搜狐视频、凤凰视频等网站的联手热播,共同造就。

(5)用互联网的思维办电视节目,并不只是让节目连上网络就行了,也不只是做个app,就算步入了互联网4G时代了,这需要节目制作方从内容制作为中心,转变为以用户为中心,从电视播出管理转变为打造一个与观众和网友的互动平台,从单纯的内容制作机构,升级为内容分发平台,需要与屏幕前的观众联系起来,随时随地的以最便捷的方式互动。

(6)例如有一种被称作为S20的互动模式,正将电视与电视这两个看似毫不关联的平台进行有效的连接,让双屏用户在追剧的同时能随手购买感兴趣的产品。

(7)2014年4月,美食纪录片,《舌尖上的中国2》,通过微博、微信宣传,聚拢人气,打造高收视,同时联手淘宝网,实现美食同步销售。据统计,节目开播的一小时内,200万人在手机天猫上,边看边买,整个周末累计540万人访问天猫食品《舌尖2》的合作页面,节目中提到的雷山鱼酱,上线仅仅半天,1000份全部卖完,四川腊肉也累计卖出10000份。

(8)节目创作思路的改变带来新的生活方式:最初电视只能用来看,受众单项接收信息,无法将收到的过程瞬间感受进行反馈,信息技术的发展让微信、微博、短信,弹幕、摇摇、红包等多种互动方式,逐渐成为电视节目的标配,建立受众时反馈环状通道,让电视节目有的聊,有的玩,二“电视加电商”的创新性结合让电视节目预售中消费行为发生关联,不仅增强了节目的互动性,提高了商业价值,还为传统广电经营方式转变进一步开拓了思路,看电视时还可以买,不断的推陈出新的台网互动,命中了“网生代”受众的喜好与需要,成为电视制作不可逆的趋势。

(9)今天的公众借助自媒体和社交媒体成为新闻生产的一部分。这种新的生产方式打破了封闭的报道模式,“新闻报道加社交媒体”,构成动态的新闻产品,这使得公众对于某些问题的理解变成了一个过程,而不是一个结果。

(10)新闻联播在2013年大幅度减少会议报道、领导活动报道的数量。新增的现场同期声的运用,环境氛围的展示,花絮细节的纳入、微博平台的互动使得时政报道生动起来,以至于网友们主动下载并转发相关视频,从而拓展了时政报道的传播空间,产生良好的社会影响力。

(11)这些是值得称赞的进步。时政报告要以更加开放的心态,真正从新闻价值和社会价值的传播效果出发,关注领导人在政治活动中的态度和言行,关注时政活动对于民生民意的影响,这或许是央视新闻在今后的时政报道的创新时需要解决的问题。

1.请为文本(1)中的表一拟一个标题。2.根据图表所示,在文本一的空白处依次填上恰当的内容。

3.文本(2),第(9)段的“过程”一词在文中的含义:

4.文本(2)中主要内容有:①“节目推广上,台网互动共做市场”、②

5.选出符合文本(2)内容的一项( )

| A.传统广电竞争力不强,视频网站后来居上。 |

| B.视频网站协同互联网基因而崛起。 |

| C.传统媒体起步“触网”,当用传统思维。 |

| D.传统试听媒体加强转型。 |

材料一

网络在线学习,因为少了在途时间,获得知识更便捷、省时、省钱,赢得了学生和家长的厚爱。再加上通过前沿技术的使用带来更好的教学互动与体验,教师授课效果更好。但是,由于在线教育具有网络所具有的特点,也带来了一定的问题,有的甚至很令人担忧。在线教育不应仅仅是将线下教育通过录像、录音简单上传至网络,而且要根据在线教育的内容和受教育者的年龄特征等,采取受教育者喜欢又能够接受的方式方法,满足受教育者的求知欲。在线教育者眼里有学生,心里有分寸,做到想学生所想,在线教育才会更上一个台阶。不要把在线教育变成冰冷的机器人教学,也不要吸收网络隔空对话油腔滑调、想当然的手法,甚至把低俗当有趣。另外,在线教育“名师”掺假注水,技术控制不过关,会误人子弟,影响在线教育的效果。

(摘编自卞广春《在线教育要多点温度和责任》)

材料二

图一:中国在线教育市场规模及增长率(2011-2017)

自武汉2020年1月23日因新冠疫情"封城"后,各线上教育机构陆续推出免费课程,同时也向各地教育局提供线上教育技术支持。

图二:中国部分在线教育机构推出免费课程

时间 | 机构 | 事件 |

| 2020.1.24 | 网易有道 | 向武汉市中、小学提供寒假线上课程 |

| 2020.1.24 | 腾讯教育 | 面向全国各级教育部门、各地中小学及高校、教育机构、学生提供在线直播课堂、在线课程 |

| 2020.1.26 | 学而思 | 为湖北省和全国其他疫区不能正常开学的学生推出校内同步直播课 |

| 2020.1.27 | 新东方 | 提供100万份春季班直播课程 |

| 2020.1.31 | 猿辅导 | 提供小学、初中、高中部分直播课 |

| 2020.2.2 | 作业帮 | 向全国中小学生提供直播课程 |

材料三

在线教育的关键词仍是教育,而不是商业。教育是一个非常严肃的话题,它关系个体和国家的前途命运。一种教育模式要行稳致远,其核心要件当然是人才。只有优秀的教师,才能上好课。好的课程一般都有好的学习体验。然而,好的学习体验不同于受学生欢迎。我们希望寓教于乐,可是别忘了,寓教于乐必须重视内容与形式的关系。教应该是内容,乐应该是形式。内容决定形式,形式服务于内容,二者既不可偏废,其地位也不可颠倒。现在,我们有些教育机构,商业铜臭味太重,眼睛里只有人民币,没有人民和底线。它们不是在诲人不倦,而是在“毁”人不倦。这一现象尤其值得注意。

(摘编自文峰《给教育产业戴上质量”紧箍咒“》)

材料四

3月12日,让在线教育“慢”下来——《作业帮新匠师》新书发布暨行业发展研讨会举行。

会议主持人、作业帮公共关系负责人王家耀介绍,过去一年,在线教育为“停课不停学”发挥了重要作用,行业自身也经历了快速发展。进入后疫情时代,社会各界对在线教育提出了更高的要求和期待。举办研讨会的初衷就是探讨全行业如何能在高速发展的同时,更加有序、规范、提升内涵,主动地服务国家建设教育强国的战略布局。

全国人大常委会委员、中国教育学会副会长、华中师大国家教育治理研究院兼长江教育研究院院长周洪宇介绍,在线教育已经是现代教育体系不可或缺的组成部分,是教育生态的重要因素;在线教育对构建终身学习体系、加快建设学习型社会,具有重要的现实意义和深远的历史意义。近年在线教育快速发展,确实有粗放、失范、无序的一面,但这些问题是发展中的问题,需要正确看待和积极引导,而不能一刀切全盘否定。“不仅在线教育要”慢下来,整个教育也要慢下来。

作业帮执行总裁苏静表示,在线教育具有促经济、促就业、普惠、提效等价值。对于行业当前暴露出来的问题,苏静表示,作业帮将主动对标国家战略和政策部署,拥抱监管,做全行业规范发展的标杆,努力成为良好教育生态环境的建设者和推动者,进一步体现行业龙头企业的担当。此外,苏静对在线教育行业健康发展提出三个倡议:坚持普惠,让在线教育更有温度;坚持品质,让在线教育更有高度;坚持创新,让在线教育更有锐度。

北京市八一学校原副校长张立红指出,现阶段的中国教育,家庭、学校、社会三驾马车缺一不可。学校无疑是教育工作的主阵地。三驾马车如何实现协同一体,在线教育如何发挥好补充作用,还有很大空间。对此,张立红提出了四点建议:一是协同做好青年老师培训体系;二是坚持教育普惠,向基层地区倾斜资源,比如建设在线理化实验平台;三是以智能、数据等技术助力学校精准教学,提升效率,减少学生时间浪费;四是建设智能题库、数据等平台和能力,服务老师教研教学。

北京师范大学发展心理研究院院长罗良表示,要前瞻性地看在线教育的价值和发展。全球未来教育展现出四大趋势,在线教育占其一,而且另外三个趋势都与数字科技技的应用密切相关。关于如何发展高品质的在线教育,罗良认为可从四个方面入手:一是提高学生学习动力,通过智能、数据、交互等技术提升学习兴趣;二是关注学生视力健康,研发革命性的屏幕;三是与学校融合发展;四是坚持教育普惠,在企业发展和社会责任之间取得良好平衡。

(摘编自人民网2021年3月16日《在线教育如何规范有序发展?专家展开热议》)

1.下列对四则材料相关内容的理解分析,不正确的一项是( )| A.因为前沿技术的使用给在线学习带来更好的教学互动与体验,加之在途时间减少,获取知识更便捷,所以在线学习越来越赢得学生和家长的厚爱。 |

| B.从材料二图一来看,中国在线教育市场规模逐年扩大,到2017年突破了2000亿大关;其中2012-2013年的增幅最为显著。 |

| C.在线教育实施过程中,寓教于乐中的“教”和“乐”是内容和形式的关系,如果不能正确处理二者的关系,就易使教育出问题。 |

| D.进入后疫情时代,社会各界对在线教育提出了更高的要求和期待,在线教育如何主动地服务国家建设教育强国的战略布局值得探讨。 |

| A.材料一侧重指出,由于在线教育具有网络所具有的一些特点,也带来了一定的问题,有的甚至很令人担忧。 |

| B.材料二侧重通过两图的比较揭示,在线教育抓住时代契机,积极服务社会,可以促进自身长足稳健发展。 |

| C.材料三侧重强调在线教育的关键词仍是教育而不是商业,特别指出不能为了商业利益,颠倒了教育内容和形式的关系。 |

| D.材料四侧重通过《作业帮新匠师》新书发布暨行业发展研讨会上各位专家的发言来探讨在线教育规范有序发展的措施。 |

| A.材料一全文的标题是“在线教育要多点温度和责任”,可见该新闻还针对材料一所揭示的问题,提出了具体的解决措施。 |

| B.材料二两图用事实说话,有具体的数据和时间,相较于其他三则材料更多陈述问题和观点而言,更具客观性和新闻价值。 |

| C.材料三“铜臭味”巧用借代,“毁”与“诲”谐音,从而仿拟“诲人不倦”成“‘毁’人不倦”使语言通俗而形象。 |

| D.材料四引用专家学者的观点,令人信服;同时所引言论不是简单堆砌,而是覆盖社会各界不同层面,增强了现实针对性。 |

材料一:

朱显谟生长在上海农村,早早体验稼穑之苦,看到古老耕作方法的艰苦和收获甚微的悲凉,萌发了长大后改变农业落后状况的念头,立志当一名科学农民。于是他在大学选择了土壤肥料专业。

1940年大学毕业后,朱显谟考入重庆北碚中央地质调查所,随指导老师侯光炯开展土壤调查工作。侯先生提醒,做土壤调查工作必须做到“四到一问”,即:走到、摸到、看到、访问到和最后问一个“为什么”。

朱显谟凡事都要探个究竟。苏联土壤学家威廉斯提出的成土过程与风化过程同时同地进行的理论,曾是指导中国学者进行土壤发生学研究的理论基础,但朱显谟对它不迷信,而是在实践一认识一再实践的过程中发现该理论仅适于块状岩体上进行的与陆生生物进化相一致的原始成土阶段。

1959年,为了国家建设大西北的需要,朱显谟毅然告别工作条件优越的南京,举家来到地处西北农村的中科院西北生物土壤研究所。在黄土高原工作的50多年中,朱显谟实地考察了黄土高原的沟沟坎坎20多遍,三次跨越昆仑,两度入疆。他积40余年黄土高原土壤科学研究成果和结合群众的实践经验,于80年代初提出“黄土高原国土整治28字方略”.其内容是:全部降水就地入渗拦蓄,米粮下川上塬、林果下沟上岔、草灌上坡下城。

“目前,经过国家实施退耕还林等工程,黄土高原基本变绿,黄河流失土壤泥沙由13亿吨减少为了亿多吨。”朱显谟的学生吴普特说。

(摘编自(102岁朱显谟院士逝世:为“黄河清”奉献半个多世纪》,2017年10月12日凤凰网)

材料二:

据《黄河志》卷一“黄河大事记”所载,把黄河泛滥、决堤的情况统计为:

| 时期 | 年数 | 泛滥、决堤次数 | 泛滥、决堤均次 |

| 魏晋南北朝 | 361 | 2 | 每180年一次 |

| 隋唐五代 | 379 | 8 | 每47.3年一次 |

| 北宋时期 | 161 | 8 | 约20年一次 |

| 金元时期 | 241 | 7 | 每34年一次 |

| 明朝 | 276 | 30 | 约9年一次 |

| 清朝 | 267 | 84 | 约3年一次 |

| 民国时期 | 25 | 44 | 每年1.8次 |

(摘编自朱显谟《再论黄土高原国土整治“28字方略”》)

材料三:

为落实中央“再造一个山川秀美的西北地区”的目标,时任国务院总理亲自视察陕北,提出退耕还林的措施。朱先生抑制不住自己的激动,给总理上书表达激动之情,也进一步从科研角度为国家宏观决策提出了有参考价值的建议。

(摘编自张晴《朱显谟院士和“28字方略”》)

材料四:

为构建大生态格局,河南省民权县提出建设“黄河故道生态走廊”,当地政府构筑起防风固沙、涵养水源、改良土壤的林带生态屏障,呵护着当地群众生产生活和农田免受风沙的侵袭。还大力实施退耕还林、平原绿化等生态工程建设。

(摘编自《黄河故道起绿洲》,2018年5月2日《光明日报》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.朱显谟跟随侯光炯研究和调查土壤情况,这让他领悟到了实地研究精神。 |

| B.朱显谟敢于否定威廉斯的学术观点,源于自己的质疑精神和实践研究。 |

| C.朱显谟的学生吴普特说的一番话,印证了朱显谟的研究成果已见成效。 |

| D.在治理黄河方面,朱显漠的研究成果某种程度上给国家决策提供了帮助。 |

| A.朱显谟提出的“黄土高原国土整治28字方略”,不仅是他治理黄河的核心理念,也是国家解决黄土高原问题的指导思想。 |

| B.根据材料二,魏晋南北朝时黄河泛滥、决堤的频率最小,此后各时期黄河泛滥、决堤的频率越来越快,次数越来越多。 |

| C.根据材料,要治理黄河,需要研究者的理论指导,更需要地方政府的治理举措,足见地方政府该是治理黄河的最大贡献者。 |

| D.要走出一条绿色生态的发展之路,地方政府要积极采取措施,建立生态屏障,为百姓生产生活提供免受风沙侵扰的良好环境。 |

材料一:

为何不是读书而后知至,却说格物而后知至呢?可见古之圣贤更倾向于认为知识的根源来自鲜活的事物。事实上事物本身蕴含的“道”是纷繁复杂、深幽无尽的,书本上的“知”都是某些人从某些角度、某些立场去感悟和诠释事物所获得的“知”,而我们读书恰如啜饮经过过滤了的水一般,固然也可以得到一些精华,但事物中的“知”其本身的整体性却早已被破坏了。要想真正地了解某一事物,最佳的状态是让自己“在场”(身临其境),而非仅仅借别人的文字和著述去了解。即使不可能完全“在场”,也要从多视角多立场去寻找材料,并且永远谦卑地意识到自己现在的“知”距离真正的“知”还有很长一段距离,因为它并非“格物”而来,它没有直接面对那个“物”,故而它很可能只是非常片面的、零散的,它还可能由于材料的丰富而有所改变或者修正。所以看名著电视剧、名著缩简本,肯定没有读名著本身收获大;所以看哲学译本肯定没有看哲学原典那样气韵通畅;所以从书本上得来的领悟固然可以让你惊喜,但要真正刻骨铭心地“懂得”则必须要经历,只有经历过之后所得的领悟才能豁然贯通、才能融入你的血液。

由上面的阐释即可明白,“格物而后知至”中的“知”不仅仅是简单的知识而已,它还是一种在对生命和生活进行深入的推究(“格物”)之后得到的个性化的领悟,是对生命和生活现象的思考在经过沉淀之后所得到的通透明澈之见识和心得。

可“格物”之后得到的“知”一定就会让人“意诚”吗?

“所谓意诚者,毋自欺也”,说来十分容易,做来却颇要费些功夫呢。我们犯错误,往往有时候就是一方面很明白该怎么做,另一方面却总抱着侥幸心理,给自己找万般理由来开脱。不自欺,就是不给自己开脱的理由,就是明白自己该怎么做的时候,就如实地将自己所明白的道理贯彻到行为中去。不自欺,即知行合一。当一个人能做到知行合一了,外在的评价对他而言就无足轻重了,他只会循着心中的“知”去行事,他不需要旁人的监督和评价也能坚持去做对的事情,这就是“君子必慎其独也”。但“格物而后知至”的“知”就足以使我们做到“意诚”了吗?我想,“格物而后知至”中的“知至”与“知至而后意诚”中的“知至”在意蕴上应该还是有所差别的。前面的“至”偏向于来到(“格物”之后可以得到“知”)后面的“至”偏向于达到(得到的“知”经过积累和相互作用,达到了一定的境界和高度的“知”)。也就是说,“知至而后意诚”中的“知”非得要达到一定的水平才行,只有积累和达到那个水平的“知”之后,方可做到意诚。

“知至”即“知”达到了一定水平之后,自然就会亲近美好而远离丑恶;自然就会明白一些最简单朴素、却在万事万物中都通行无碍的道理;自然就有了一定的是非观判断、荣辱观念;自然就有一定的观察力和判断力、洞见性和预见性;自然就会明白自欺欺人的愚昧无知和徒劳无功;自然就会明白“掩耳盗铃”如何可笑,“文过饰非”如何可鄙。“知至”之人很明白不欺己、不欺人才能让自己活得踏实自在,很明白为何“君子坦荡荡,小人长戚戚”,很明白为何君子能做到“不忧不惧”,故而也就自然更明白“意诚”的意义。

关键是,当“知至”的人因为深刻明白“知”的价值而忠实地履践着自己的“知”时,就会不由自主地将“知”融合到自己的一举一动之中,他自然就会达到“意诚”了。

“意诚”者固然可以做到“慎其独也”,但君子光只“慎其独也”还远远不够,因为君子最后的目标是“明明德”“亲民”和“止于至善”。故而君子需要不断修炼,只有通过不断地修炼君子才能朝着那个至高至大的目标不断地上升。

故而我们是否可以借此揣测,“意诚而后心正”中的“意诚”比“知至而后意诚”中的“意诚”蕴含会不会更丰厚一些?它应该不仅仅指诚实对待自己的所“知”,它还可能指向诚实对待自己的局限。此之“意诚”者应该都明白自己所存在的固有弱点,自然就会承认自己的见识可能存在偏狭,也自然就会承认自己由于境遇及立场不同而可能存在偏见。正因为对于这种“偏狭”和“偏见”的“自知之明”(这不正是一种“意诚”吗? ),君子才会有意识地去规避和克服它们,才会努力不让主观的情绪(愤闷、恐惧、好乐、忧患等)干扰自己的判断,才会不迷信自己的判断,才会尝试着站在更多元的价值立场去进行体会和观望。超越自己的起点,去正视自己。只有超越了自己的立场和角度,才能获得更高的胸怀和境界,也才能真正地达到“心正”。另外,“意诚而后心正”中的“诚”也应该不仅仅是指“诚实”,还应该包括“诚挚”——对人对己的诚挚,也就是一种“仁”。“知至而后意诚”的君子经过不断地修养,不仅仅会懂得尊重自己,也会懂得尊重他人;不仅仅会懂得珍惜自己,也会懂得珍惜他人;不仅仅懂得爱护自己,也会懂得爱护他人。此所谓“己欲立而立人,己欲达而达人,己所不欲勿施于人”。

“意诚”者经过修炼之所以能达到“心正”,是因为这时候的“意诚”者心里不仅仅只装着自己,还装着许许多多同自己一样有着同样诉求的面目鲜活的他人。故而相对于之前的“格物”和“知至”而言,“意诚”的君子从“心正”开始走出了自己,走向了一个涵盖着天地众生的更广阔的世界。

(选自李兰《格物·知至·意诚·心正》)

材料二:

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其本乱而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。此谓知本,此谓知之至也。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“格物”能获得真“知”,因为只有“格物”才能让自己“在场”,去亲身经历、感悟,从而得到通透明澈的见识和心得。 |

| B.读书如果足够多,就可以由于材料的丰富而改变或者修正读书少时得到的片面的、零散的“知”,从而也能获得真“知”。 |

| C.“知至而后意诚”和“格物而后知至”中的“知至”在意蕴上不同,前面的“至”偏向于来到,后面的“至”偏向于达到。 |

| D.“知至而后意诚”和“意诚而后心正”中的“意诚”在意蕴上相同,都是超越了自己的立场和角度,有着更高的胸怀和境界。 |

| A.“意诚而后心正”中的“诚”含有“诚实”的意思,指诚实对待自己的所“知”,也能诚实地对待自己的局限。 |

| B.“意诚而后心正”中的“诚”含有“诚挚”的意思,包括对人对己的诚挚,即“己欲立而立人,己欲达而达人”。 |

| C.“意诚而后心正”中的“意诚”应保持固有的弱点,承认见识偏狭和因境遇及立场不同而可能存在偏见。 |

| D.“意诚而后心正”中的“意诚”有对“偏狭”和“偏见”的“自知之明”,因而能够超越自己的起点,正视自己。 |

| A.知至而后意诚 “君子必慎其独也” | B.知至而后意诚 “君子坦荡荡” |

| C.意诚而后心正 “己所不欲,勿施于人” | D.意诚而后心正 “毋自欺也” |

5.请简要梳理材料一的行文脉络。

材料一:

2022年11月底,美国人工智能公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT引起了社会各界的关注,它能够通过学习和理解人类的语言进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,并协助使用者完成一系列任务。

在技术方面,ChatGPT本质上运用的是AIGC(AI generated content)技术,是直接可以输出内容的,目前以文本内容为主,这也是它和搜索引擎很大的区别。以往我们熟悉的AI基本运用的是决策式模型。以文本类的决策式AI为例,第一步往往是判断文本的内容和要求,第二步是判断自己的任务,第三步是检索相关的内容;而ChatGPT这类的生成式AI在解决问题时还会再多进行一步,那就是生成全新的内容,而这需要对提问者的偏好和想法等进行预测,还要能够生成合理、流畅、有意义的文本,形成真正意义上的“对话”。

在学习和判断机制方面,决策式AI一般用的是“条件概率模型”,即一件事情发生后另一件事情发生的概率。个人感觉这种学习机制比较像我们从课本上学习技能类、知识类内容。这类知识是有准确答案的,学习的模式就是背题记答案。这种模式的好处是准确,极大概率不会出错;坏处就是可以生成的决策数量、输出内容是非常有限的。当没有对应的问题或者问题的表述有误时,就无法输出答案。而生成式AI往往用的是“联合概率”,即两件事情同时发生的概率,并以此将文本元素组合在一起,形成内容。这种学习模式更像是人类最初学习语言的机制,靠联想和模仿,比如小时候,当汽车这个物件和汽车这个词同时出现的频率多了之后,我们就自然而然会明白汽车这个词指代汽车这个物件。因此,ChatGPT非常适合文本内容生产,它的底层逻辑就是在模仿人类的语言机制。这种模仿式学习的好处是很灵活、不死板,可以生成大量的内容。问题是很不准确,很多时候内容是模糊的,甚至会出现“不懂装懂”“牛头不对马嘴”的回答。

AIGC其实是一个已经发展了很长时间的技术,之前的各项进展也都没有出圈,停留在专业领域。而现阶段ChatGPT却引起了广泛热议,很多人认为它的出现会代替人类很多工作,导致大量失业,这可能是因为ChatGPT在“模仿人类回答”这一领域确实表现得太优秀了。

(摘选自《ChatGPT给人文社会科学带来的机会大于冲击——访南京大学社会学院教授陈云松》,中国社会科学网2023年2月26日)

材料二:

以ChatGPT为代表的最新一代人工智能产品自上线以来,在各国学界掀起巨大反响。通过搜索发现,进入2023年以来,已经有超过500篇学术论文与ChatGPT有关,涉及数学、医学、计算机科学、语言学、伦理学、教育学、经济学、金融学、管理学、法学、新闻学等学科。综观论文内容,部分学者肯定ChatGPT给科学研究带来的多重便利性,但是对ChatGPT能否颠覆传统的科学研究方法与范式,学术界还普遍持谨慎态度。

自2022年12月起,有学者利用ChatGPT修改论文,并取得了满意的结果。这些学者认为,最新的语言处理模型不但可以捕捉学术文本中的概念并进行高质量的修改,还能提升学术论文的整体思路,使其变得更加清晰。甚至有学者认为,ChatGPT与其他人工智能工具可以帮助科研工作者提高研究效率。还有学者已经在日常的科学研究和教学中使用语言处理模型,如检查代码、收集资料、撰写科研资助申请等。

相对于一些积极的观点,麻省理工学院修辞学教授爱德华·斯卡帕(Edward Schiappa)和蒙特福特共同撰文提出,在大学教学中,教师要充分理解人工智能和大型语言模型(Large Language Models)的能力和局限性。面对越来越多的学生借助ChatGPT写作的现象,斯卡帕和蒙特福特认为,学生将并非自己写的文章当作自己写的文章提交,虽然在某些特定情况下可以被接受,但是在学术领域,这种写作不应该被授权,因为这无法帮助教师推进学习目标,并使教师评估学生成绩变得困难。此外,目前人工智能和大型语言模型技术给学生写作提供的帮助是模糊的,与教师提供的帮助相差甚远。写作和口语技能一直是学术成功的基础,如果本科阶段的学生没有在这两方面做好准备,日后也无法成为有效的沟通者。学生应该从日常学习中锻炼书写和口头交流中的核心技能,如创造性、风格、语法、逻辑能力、论据构建等。

谈到ChatGPT对高等教育的影响以及人文学科专业的教育工作者和机构应重点培养学生哪些核心价值观和技能时,特拉斯说,无需担心ChatGPT对高等教育造成的影响。教育者需要设计激发学生创造性思维过程的教学任务,这是ChatGPT无法代替学生完成的。现代教育还包括引导学生接触新工具,批评、审视并驾驭它们。教育者和学生必须学会如何与科技和谐共存,而不是抗拒科技的进步,故步自封。

国际出版伦理委员会的声明提到,在撰写手稿、制作图片或图形元素以及收集和分析数据时使用人工智能工具的作者,必须在论文的某一部分明确披露如何使用人工智能工具以及使用了何种工具。作者要对其手稿的内容负全部责任,也必须对任何违反出版道德的行为负责。金斯利表示,显然,人工智能未来将普遍存在于我们的生活中,即使当下ChatGPT作为论文作者的身份不被承认,也无法阻止研究人员在未来的研究中使用此类工具。学术界迫切需要为此制定相关指导原则,以便更好地应对可能出现的风险。

(摘选自《ChatGPT科研无法代替人类》,中国社会科学网2023年2月24日)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.ChatGPT能够学习人类语言,与其进行对话互动,甚至能独立完成一系列任务。 |

| B.ChatGPT是运用AIGC输出文本内容的技术,这也是它和搜索引擎最大的区别。 |

| C.人们在肯定ChatGPT给科学研究带来多重便利的同时也对它普遍保持谨慎态度。 |

| D.可能是ChatGPT在“模仿人类回答”领域表现太优秀,很多人认为它会代替人类工作。 |

| A.不管是在技术方面,还是在学习和判断机制方面,生成式AI都远远优于决策式AI。 |

| B.利用ChatGPT修改论文的学者认为,ChatGPT在提升论文思路、捕捉学术文本概念甚至进行高质量修改方面都非常出色。 |

| C.ChatGPT对高等教育的影响有限,教育者和学生必须学会与科技和谐共存,不要故步自封。 |

| D.无论将来ChatGPT作为论文作者的身份是否被认可,都无法阻止研究人员在目前的研究中使用此类工具。 |

| A.输出的文本内容不准确且模糊,易出现“牛头不对马嘴”现象。 |

| B.不能帮助教师推进学习目标,令评估学生成绩变得困难。 |

| C.不能有效地提高学生的写作和口语技能,为学术成功打好基础。 |

| D.不利于学生将来成为学习和生活中的有效沟通者。 |

5.某校进行了一场“ChatGPT科研能否代替人类”的辩论赛,请你结合本材料站在反方的角度,找出两个分论点予以反驳。

羌族是中国历史上的一个古老又极富传奇色彩的民族。古羌文化,被人们喻为东方的“玛雅文化”,是人类史前文明的显现和演化,有着丰厚的历史文化内涵。羌族没有像历史上许多古老民族那样消失在历史的长河中,而是在几千年的历史变迁中始终以自己的族名绵延相传,至今仍顽强地保持着本民族所独有的风俗和文化。

由于羌族特殊的历史沿革、生活环境,至今他们仍承继着祖辈的传统,信奉以巫师为代表的原始自然宗教,崇尚“万物皆有灵”的观念,视天地日月、山川树石为神祇,是一个沿袭氏族社会多神崇拜的少数民族。他们信奉的自然神之多不胜枚举,诸如天有天神,地有地神、山有山神、水有水神、寨有寨神、树有树神……而且各神都有一定的祭期,因而羌族每年都要举行祭天、祭山等多种宗教祭祀活动,按时崇祭,从无懈怠。

羌族信奉万物有灵的多神观念,但在多神崇拜中,却独尊白石神。这是因为羌族同蒙古族一样都崇尚白色,其古老服饰是以白色麻织为装饰,而白色的火成岩石则成为羌族最为普遍的图腾崇拜。白石以其质地的晶莹、纯洁、坚强,象征和蕴含着羌族的传统品格和精神。

羌人白石神信仰起于上古时期,当时中华大地上只有西羌、东夷两个族团,西羌族团主要居住在中国西北、西南和中原。原始羌人在狩猎和制造石器中,偶然发现两块坚硬的白石相撞可以发出火星,而火为人带来了光明、温暖和熟食。先民们认为这是上天的恩赐,便伏地向苍天祭拜,以后又逐渐演化为向白石祭拜。火的发现,是推动人类文明发展的重大进步,古羌人当立首功。至今,羌人仍沿袭着用白石取火的风习。有些边远山寨的羌族男子远行,往往带上小白石、火镰刀、棉花草,需用火时,便将火镰刀在白石上一擦,火星点燃棉花草即取火成功。

羌族的白石崇拜,具有极其丰厚的内涵。依羌族的观念,日月江河、山树祖先,各有具象代表神祇,因此均有局限,而唯有白石神是诸神的象征。它与山结合,即为山神;与火结合,即为火神;与林木结合,则为树神。白石象征天地人间的所有神灵,是将所有诸神均用白石涵盖代表,是一种抽象的无形。这与封建社会盛行的有庞杂的神灵谱系的人为宗教有很大的不同,显示了自然宗教巨大的包容性和原始神话丰富的艺术想象。

羌族的白石崇拜还紧紧地维系着民族斗争的历史。传说古羌人在迁徙途中受到戈基人的追击,伤亡惨重,面临全族覆灭的危险。此时多亏始祖天神木比塔相助,他从天空扔下三块白石,落地立刻变成三座大雪山,挡住戈基人前进之路,羌人靠天神赐予的三块白石化险为夷,从此在富饶美丽的“日补坝”安居乐业、繁衍子孙。可见,白石崇拜又贯穿着羌人的祖先崇拜和雪山崇拜的观念。

汉代以后,羌人开始修建专门敬奉白石神的山王塔、山神庙。1923年四川羌区理县星上人(今西山村)八寨在天盆山顶建了专敬白空、白羲、白郎三尊白石神的白空寺。人除在神庙、神山敬奉白石神外,还在各家的房顶正中修有供奉白石神的石塔,或在房角、大门顶上供放着白石神,以镇邪驱恶。白石在羌寨随处可见,或供于林岗,或奉在屋房,或竖于寨顶,或立在田间,或设于炉边,或置在水旁……可谓无所不在。尽管羌人并不认为白石即是神灵本身,但却认为它是神灵的代表,所以供奉白石便是供奉某位神灵,能够得到神灵的庇护,“白石神”寄托着羌人对未来美好生活的憧憬与企盼。

1.下列各项中,不符合原文意思的一项是

羌人的祖先们崇尚“万物皆有灵”的观念,信奉原始自然宗教,这种宗教以巫师为代表,是一种多神崇拜,信奉的自然神不胜枚举。

白石本身不过是白色的火成岩石,而羌族之所以独尊白石神,一是因为羌族崇尚白色;其二,白石除了色白外,还有晶莹、纯洁、坚强的质地,可以象征和蕴含羌族的传统品格和精神。

白石崇拜是一种自然宗教,具有巨大的包容性和丰富的艺术想象,它没有庞杂的神灵谱系,与封建社会盛行的人为宗教有很大不同。

羌人从汉代以后开始修建专门敬奉白空、白羲、白郎三尊白石神的塔、庙。此外,羌人可以在山、房、寨等各种地方供奉白石神,可谓无所不在。

2.下列关于“白石神”的描述,符合文意的一项是

白石神是原始羌人因在狩猎和制造石器中的偶然发现而确立的,他们发现两块坚硬的白石相撞可以发出火星,而火为人带来了光明、温暖和熟食,先民们认为这是上天的恩赐,因而产生了崇拜心理。

白石神可以与山、火、林木等等结合而成为不同的神,因此相比于那些有具象代表的神祇,它是没有局限性的。

至今,羌人仍沿袭着用白石取火的习俗,有些边远山寨的羌族男子远行,往往带上小白石等取火工具用以取火,以此表达对白石神的崇拜。

羌人认为,“白石神”能代表天地间所有的神,但必须要与其他神灵一起供奉,才能得到庇护。

3.结合全文,分条陈述羌族白石崇拜的内涵。