云南省昆明市五华区2022-2023学年高三上学期开学检测语文试题

云南

高三

开学考试

2022-08-24

91次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

《中国社会史》是中国近代历史学家吕思勉的一部史学论著。其编写目的主要是使读者能系统地了解中国历史上社会、文化各个方面,及各种制度的源流和演变,这与当时缺乏这一类历史著述有关。当时通行的中国通史著述,虽在各个时代夹叙了一些社会、文化和典章制度,但大都缺乏条理,且不能连贯,故不能给人以系统的历史知识。

元代史学家马端临在《文献通考》里将史事分为理乱兴亡与典章经制两大类,吕先生认为这种见解对今天的史书编撰仍有一定的参考价值。理乱兴亡是“动的历史”,典章经制是“静的历史”,这一“动”一“静”两个方面,实在是历史最主要的内容。但旧时言制度,多就政治方面言,这自然太狭隘了。所以,今日研究制度的历史“该兼社会的规则”,必须把昔时的史料,大加扩充,以容纳社会、文化等各方面的内容。为此,作者选择了政治、经济、社会、文化各领域的一些重要侧面,分成若干个专题,系统而连贯地加以叙述。这些专题看似类同正史的志或通典的门,其实多无所凭藉,无所因袭。比如《婚制》一章,论辈分婚、抢掠婚、买卖婚、娶妻出妻之礼、嫁娶之年、畜妾习俗之起源、同姓不婚、嫡庶之别、夫妇关系、贞洁观念、妇女权力及男女平等问题,旧史都没有专门的记载和叙述,需要作者从正史、典志等史籍中钩稽出来,再按照新史规模和要求,以一定的系统加以凝聚组合。

本书所论述的社会、文化的各个方面及各项制度,大都从远古社会一直叙述到民国时代,也就是作者生活和写作的“现当代”,具有通贯古今、追溯源流、详其流变的特点。如《官制》一章,从“官之缘起”一直讲到民国时代北京政府的官制;《选举》一章,从先秦的世官制、汉代的郡国选举之制、魏晋中正官人之法和隋唐科举制,一直讲到民国时代的文官考试;《钱币》一章,从殷以前“珠玉金银龟贝粟帛杂用”,一直讲到民国时代中国银行定国币,改金本位等;《刑法》一章,从五帝之世的五刑,一直讲到民国时期为领事裁判权、会审公廨等问题的中外交涉。

为了便于读者掌握各项制度的渊源流变,作者常以精炼的文字提纲挈领地概括历史发展流变的大势。如作者认为,中国官制演变“当分五期。三代以前为列国之制,秦制多沿列国之旧。而汉因之,以其不宜于统一之世,东汉以后,乃逐渐迁变,至隋唐而整齐之。然其制与隋唐之世又不适合,唐中叶后又生迁变,而宋因之。元以蒙古族入主中原,其治法有与前代不同者。明人固多沿袭,清又仍明之旧。故此三朝之治,又与唐宋不同。此我国官制之大凡也”。

吕先生论史,尤注意历史转折中的大关节目。如说“秦汉之际的革易,外观虽同,而其实大异。此役也,实政体转变之关键,不容与其余诸役等量齐观。”说科举之法,“至王安石而一变”。

总之,本书史料翔实,考证精确,在对历史的来龙去脉、前因后果的叙述,以及对历史的总体特征、主要脉络的把握上,都能发表出独到而精辟的见解。

(摘编自李永圻、张耕华《中国社会史)前言》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.《文献通考》中指出理乱兴亡与典章经制是历史最主要的内容,吕先生认为其对今天的史书编撰有一定参考价值。 |

| B.《中国社会史》把政治、经济、社会等领域的重要侧面分成若干专题,这些专题与正史的志或通典的门没有联系。 |

| C.《中国社会史》中《选举》《钱币》《刑法》等章,大都从远古社会一直叙述到民国时代,具有通贯古今的特点。 |

| D.吕先生认为,秦朝时代所采用的官制至汉代即发生迁变,这与其不能适应当时国家一统的社会环境有一定的关系。 |

| A.文章开篇点明本书的编写目的,并指出当时通行的中国通史著述中普遍存在的问题。 |

| B.文章用横向结构论述了《中国社会史》的多个特点,末段肯定了其独特的史学价值。 |

| C.第二段以《婚制》为例,阐明了《中国社会史》具有分专题组织、系统连贯的特点。 |

| D.文章多处引用书中原话,证明作者善用精炼的语言让读者了解历史发展流变的大势。 |

| A.一部通史著述,如果能够条理清晰、内容连贯,就会更有利于读者从中获取系统的历史知识。 |

| B.吕先生编撰《中国社会史》时,不仅参考了以前史学家的观点,还提出了独到而精辟的见解。 |

| C.与其它史学著述相比,《中国社会史》既能详其流变,又能提纲挈领,所以更为客观、严谨。 |

| D.《中国社会史》论及“秦汉之际的革易”“科举之法”,能够引起读者对历史大关节目的关注。 |

【知识点】 学术论文

材料一:

中国古建筑虽然有十六种类型,但是它的结构形式只有五种。第一种是砖结构的长城、城郭;第二种是石结构的阙;第三种是木结构或砖结构的塔;第四种是以木结构和石结构为主的水利工程、桥梁;第五种是以木柱承重抬梁架承托屋顶的中国木结构古建筑。

尽管中国古代建筑的结构形式、建筑类型多样,但却拥有一个共有性质——所有的中国古建筑艺术风格全部都是木结构风格。换句话说,中国古代建筑所有的结构形式都是以木结构为主。

(摘编自侯兆年《中国古建筑中的科技与智慧》)

材料二:

中国古代建筑是劳动人民的精美杰作,而这其中最负盛名的民居建筑当属乔家大院了。乔家大院是典型的砖木结构建筑,这种建筑结构最大的优点是“墙倒屋不塌”。乔家大院虽已经历了200多年的风雨沧桑,但依然挺立,与这种特殊的屋体构造密不可分。

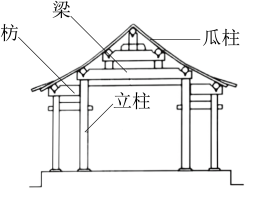

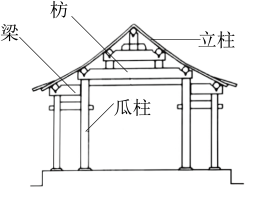

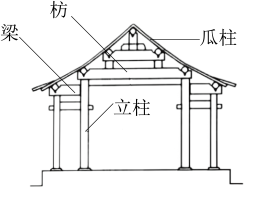

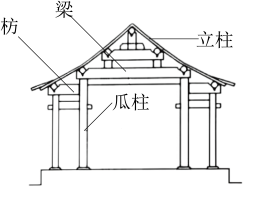

乔家大院主体建筑的屋架结构是我国古建筑中较为普遍使用的一种抬梁式木构架。这种木构架最大的特点就是使用了斗拱和榫卯等技艺,形成有弹性的整体。榫头与卯眼结合时,构件之间具有一定的伸缩余地,因而在地震发生时,榫卯结构的建筑主要部件会在晃动之后,依然恢复到原来的位置,在一定限度内可有效减少地震对房屋的危害,起到较强的抗震作用。这种抬梁式结构首先沿房屋的进深方向在地基或石础上设置立柱,再在立柱上架梁。然后,在梁上重叠数层瓜柱和梁,自下而上,逐层加高,构成一组木构架。在平行的两组木构架之间,用横向的枋连接立柱的上端,并在各层大梁和屋脊下的平梁之上设置若干横向的檩,檩上排列椽子以承载屋瓦的重量。抬梁式结构复杂,加工细致,结实牢固,经久耐用,广泛应用于我国北方地区的民居。

抬梁式木构架是建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素,主要由柱类、梁类、枋类、檩椽类等构件组成。这种木结构建筑的墙体不承重,房屋门窗的安装位置可按居室的空间大小灵活布置,也易于增加建筑的整体空间。

(摘编自杨培成《中国古建筑结构的神奇奥秘“墙倒屋不塌”》)

材料三:

中国铁制品的广泛使用始于汉代,受中国古人“天人合一”“取法自然”等哲学思想的影响,同时由于缺少优良的连接材料,中国古代建筑形成了以榫卯连接为主,木销连接、铁钉连接和材料拼接等方法为辅的连接方式。

中国古建筑中使用的钉子外观不同于现代社会中的产品,其种类繁多,最常用的是外表笨拙、四棱面的L形铁钉。由于缺乏机床和模具等现代工艺,我国古代的铁钉完全是靠技艺高超的匠人手工锻造或者浇铸完成。这些熟铁制作出来的铁钉,柔韧度较好,抗拉力尚可,强度却很差,基本上承受不住木材的重量。铁钉制造不仅费时费力且成本较高,在满足不同施工需要的同时,还需防止铁钉对木构件的钉裂,对钉子的厚度和直径有着严格的要求,以上多种原因限制了铁钉在中国古建筑中的应用。

(摘编自于飞《中国古代建筑真的不用钉子吗?》)

4.下列图解中,最符合材料二相关内容的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.中国古代建筑的结构形式多样,比如砖结构的长城、石结构的网、木结构的塔,但它们有个共同性质,即都是木结构艺术风格。 |

| B.抬梁式结构复杂,结实牢固,经久耐用,采用这种构架的建筑的墙体不承重,易于增加建筑的整体空间,还能按空间灵活布置。 |

| C.中国古代建筑主要以榫卯连接,再辅以木销连接、材料拼接等方式,这是因为受中国古代哲学思想影响和缺少优良的连接材料。 |

| D.中国古代的铁钉全靠匠人手工锻造或浇铸完成,其强度差,成本高,基本承受不了木材的重量,所以中国古代建筑不使用铁钉。 |

【知识点】 科普-社会科学类

文本一:

孩子的讲演(节选) 萧红

这一个欢迎会,出席的有五六百人,站着的,坐着的,还有挤在窗台上的。这些人多半穿着灰色的制服。因为除了教授之外,其余的都是这学校的学生。而被欢迎的则是另外一批人,这小讲演者就是其中的一个。

第一个上来了一个花胡子的,两只手扶着台子的边沿,好象山羊一样,他垂着头讲话。讲了一段话,而后把头抬了一会,若计算起来大概有半分钟。在这半分钟之内,他的头特别向前伸出,会叫人立刻想起在图画上曾看过的长颈鹿。

“他……那人说的是什么?为什么这些人都笑!”

在掌声中人们就笑得哄哄的,也用脚擦着地板。因为这大厅四面都开着窗子,外边的风声和几百人的哄声,把别的一切会发响的都止息了,咳嗽声,剥着落花生的声音,还有别的窸窸窣窣地从群众发出来的特有的声音,也都听不见了。

当然那孩子问的也没有人听见。

那孩子起来看看,他是这大厅中最小的一个,大概也没看见什么,就把手里剥好的花生米放在嘴里,还吃一些混着沙土的点心和芝麻糖,一边嚼着一边拍着那又黑又厚的小肥手掌。

王根他记得从出生以来,还没有这样大量地吃过。虽然他从加入了战地服务团,在别处的晚会或欢迎会上也吃过糖果,但没有这样多并且也没有这许多人。他回想着刚才他排着队来赴这个欢迎会路上的情景,他越想越有意思。并且他还骄傲着,他觉得他所会的歌比他所听到的还多着哩!他还会唱小曲子,还会打莲花落……这些都是来到战地服务团里学的。

“……别看我年纪小,抗日的道理可知道得并不少……唾登唾……唾登唾……”他在冒着尘土的队尾上,偷着用脚尖转了个圈,他一边走路一边作着唱莲花落时的姿式。

讲演者一个接着一个,女讲演者,老讲演者,多数的是年轻的讲演者。

由于开着窗子和门的关系,所有的讲演者的声音,都不十分响亮,平凡的,拖长的……因为那些所讲的悲惨的事情都没有变样,一个说日本帝国主义,另一个也说日本帝国主义。那些过于庄严的脸孔,在一个欢迎会上是不大相宜的。只有蜡烛的火苗抖擞得使人起了一点宗教感,觉得客人和主人都是虔诚的。

被欢迎的宾客是一个战地服务团。当那团里的几个代表讲演完毕,一阵暴风雨似的掌声。不知道是谁提议叫孩子王根也走上讲台。

王根发烧了,立刻停止了所吃的东西,血管里的血液开始不平凡地流动起来。好像全身就连耳朵都侵进了虫子,热,昏花。他对自己的讲演,平常很有把握,在别的地方也说过几次后,虽然不能够证明自己的声音太小,但是并不恐惧,就像在台上唱莲花落时一样没有恐惧。这次他也并不是恐惧,因为这地方人多,又都是会讲演的,他想他特别要说得好一点。

他没有走上讲台去,人们就使他站上他的木凳。

于是王根站上了自己的木凳。

人们一看到他就喜欢他。他的小脸一边圆圆的红着一块,穿着短小的,好像小兵似的衣服,戴着灰色的小军帽。他一站上木凳来,第一件事是把手放在帽沿前,行着军人的敬礼。而后为着稳定一下自己,他还稍稍地站了一会,还向四边看看。他刚开口,人们禁止不住对他贯注的热情,就笑了起来。这种热情并不怎样尊敬他,一种蔑视的爱起浮在这整个的大厅。

“你也会讲演吗,你这孩子……你这小东西……”人们都用这种眼光看着他,并且张着嘴,好像要吃了他。他全身都热起来。

王根刚一开始,就听到周围哄哄的笑声,他把自己检点了一下:

“是不是说错啦?”他想一定是自己出了笑话。

他证明自己没有说错,于是,声音渐弱地接着说下去,他说他家在赵城……

“我离开家的时候,我家还剩三个人,父亲、母亲和妹妹,现在赵城被敌人占了,家里还有几个,我就不知道了。我跑到服务团来,父亲还到服务团来找我回家。他说母亲让我回去,母亲想我。我不回去,我说日本鬼子来把我杀了,还想不想?我就在服务团里当了勤务,我太小,打日本鬼子不分男女老幼。我当勤务,在宣传的时候,我也上台唱莲花落……”

又当勤务,又唱莲花落,不但没有人笑,不知为什么反而平静下去,大厅中人们的呼吸如游丝似的轻微。蜡烛在每张桌上抖擞着,人们之中有的咬着嘴唇,有的咬着指甲,有的把眼睛掠过人头而投视着窗外。站在后边的那一堆灰色的人,就像木刻图上所刻的一样,笨重,粗糙,又是完全一类型。他们的眼光都像反映在海面上的天空那么深沉,那么无底。窗外则站着更冷静的月亮。

(有删改)

文本二:

萧红对抗战文学的思考和探索,表明即使创作的主题都统一于时代要求之下,文学依然需要尊重现实、尊重创作个性。萧红反对当时“只有到前线去才能写出好作品,留在后方就与生活隔离”的看法,认为“我们并没有和生活隔离,比如躲警报,这也是战时生活,不过我们抓不到罢了,即使我们上前线……如果抓不住,也就写不出来。”萧红的抗战作品甚少提及抗战正面战场,活跃在文中的皆是些平民百姓、妇孺老弱等。萧红以独具慧眼的创作方式,展示了她真实感受到的抗战生活。

(摘编自余娜《从(孩子的讲演〉看萧红的抗战文学》,有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文本一生动再现了欢迎会的场景,以舒缓的叙事节奏展现王根的内心变化,耐人寻味。 |

| B.文本一描写王根在赴欢迎会路上的动作和语言,表现了他活泼可爱、自信能干的性格。 |

| C.文本一划线部分对蜡烛火苗的两次描写,都从侧面写出了人们聆听讲演时虔诚的态度。 |

| D.文本一结尾将月亮拟人化,烘托了寂静严肃的氛围,暗示人们听完讲演后的内心状态。 |

9.根据文本二的观点,简要分析文本一中萧红如何独具慧眼地展示抗战生活。

【知识点】 萧红(1911-1942) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿,酒三日,反报曰:“赵民其壮者皆死于长平,其孤未壮,可伐也。”王乃召昌国君乐间而问曰:“何如?”对曰:“赵,四达之国也,其民皆习于兵,不可与战。”王曰:“吾以倍攻之,可乎?”曰:“不可。”曰:“以三,可乎?”曰:“不可。”王大怒。左右皆以为赵可伐,

(节选自《战国策·燕策三》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.国之有封疆/犹家之有垣墙/所以合好掩恶也/室不能相和出语/邻家未为通计也/怨恶未见而明/弃之未为尽厚也 |

| B.国之有封疆/犹家之有垣墙/所以合好掩恶也/室不能相和/出语邻家/未为通计也/怨恶未见而明弃之/未为尽厚也 |

| C.国之有封疆/犹家之有垣墙/所以合好掩恶也/室不能相和/出语邻家/未为通计也/怨恶未见而明/弃之未为尽厚也 |

| D.国之有封疆/犹家之有垣墙/所以合好掩恶也/室不能相和出语/邻家未为通计也/怨恶未见而明弃之/未为尽厚也 |

| A.遽起指迅速发动,“遽”与《促织》“遽扑之,人石穴中”的“遽”字含义相同。 |

| B.谢指道歉,与《孔雀东南飞》中“多谢后世人,戒之慎勿忘”的“谢”字含义相同。 |

| C.不佞指没有才能,古时常用于自谦,类似谦词有不才、不敏,都表示自己才能平庸。 |

| D.黜指罢官或降职,古代表示官职罢免的词语还有罢、绌、免、夺、解、革、废等。 |

| A.燕王派栗腹为赵王祝寿,栗腹查探情况,后禀告燕王,说赵国孤立无援,军力未壮,可以讨伐。 |

| B.燕国朝廷上下大都建议讨伐赵国,燕国举重兵分两路攻打赵国,以惨败告终,后乐间投奔赵国。 |

| C.燕王写信给乐间,虽然表明自己有错,但也埋怨他没有尽到忠厚的本分,希望他不要抛弃自己。 |

| D.燕王用柳下惠多次被黜都没离开鲁国的事例,劝说乐间返回燕国,但乐间最终没有被燕王说服。 |

(1)今使寡人任不肖之罪,而君有失厚之累。

(2)乐间怨不用其计,卒留赵,不报。

【知识点】 《新序》(《战国策》整理) 史传文