河南省名校联盟2022-2023学年高三9月联考语文试题

河南

高三

模拟预测

2022-09-04

513次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

伟大文明的起源,无不伴随着神话幻想支配的文明奇观:埃及金字塔与斯芬克斯像,巴比伦神庙庙塔,迈锡尼的黄金面具,中美洲玛雅金字塔,等等。对照之下,中国文明起源期的文化奇观既不在巨石建筑方面,也不在贵金属的冶金术方面,而是突出表现在切磋琢磨的玉礼器传承方面。如凌家滩5300年前80公斤巨型玉猪,北方红山文化玉雕神祖像与南方玉雕羽冠神徽之类。还有延续五千多年,至今依然发挥经济作用的西玉东输路线——“玉石之路”。

与其他文明古国相比,中国文明起源期覆盖的地理范围非常广袤,与尼罗河、两河流域和希腊半岛孕育出的偏于一隅的文明古国截然不同。这就需要从理论上解释:为什么中国人能够不分地域、族属、语言的巨大差异,凝聚到一个文化共同体中?化干戈为玉帛,这一句古代熟语已道出此中奥秘,那就是认同到华夏文明特有的最高价值观。如《论语》所记孔子的发问:“礼云礼云,玉帛云乎哉?”

需要认真思考的是,为什么礼神祭祖要以玉器为中介?以玉和帛为至高价值的国教信仰,究竟源于何时何地?项目研究成果表明,此类国家信念体系,建立在中国文明独有的两种物质的互动基础上。从文明的基因构成看,先于青铜时代王权国家,还有一个更早更深远的玉器时代,该时代铸就的意识形态和话语,注定给文明发生提供不变的价值导向。诸如卞和献玉璞、周公手持玉璧玉圭和祖灵展开现场对话等故事,读书人早已司空见惯,却未能有效反思其所以然。其实,这和一万年来玉文化在东亚大陆的发生和发展过程密切相关。史前玉文化的点线面传播过程靠什么因素得以实现?靠的是共同的史前神话信仰的认同力量。具体讲,以玉为神,以玉为天,以玉为永生不死的象征,这是一整套神话信念体系。此类观念的跨地域传播,在距今四千年之际覆盖到我国大部分地区。这是一个没有金戈铁马的精神统一的渐进过程。该过程要比秦帝国武力统一中国,早出整整两千年,其重要的文化史和思想史意义,不言而喻。

以往的国学传统受制于文献史学观,根本无法认识到这一场先于甲骨文汉字而存在的文化整合和凝聚过程。唯有走出已有的书本知识的束缚,跟随第四重证据(考古发现的遗址和文物)不断出现的轨迹,才能走进前文字时代物证符号认知的广阔天地。这就意味着要对大量史前考古遗址和文物进行再学习,并由此展开辨析解读工作,在此基础上构建文化文本编码与再编码的本土化理论。

对“玉文化先统一中国”这个重要命题,现已逐渐形成更为细化的认识推进:璧、琮、璜,加上锥形器和冠形器的完整玉礼体系,早在五千年前的环太湖的长三角地区就已率先完成。良渚文化之后辗转传播到中原,奠定了夏商周玉礼符号的基础。此种认识的递进,又推出基于环太湖地区田野调研的考察记类著作《玉文化先统一长三角》(2021年),让玉文化先统一中国的理论得到进一步的细化探讨,揭示出在无文字时代发生过的重大文化传播现象对文明起源的意义。如果要追问为什么史前玉文化的高峰没有出现在中原和北方,却唯独孕育在长三角地区,那一定和一万年前长江流域率先驯化出稻米,并在七八千年前开启养蚕缫丝生产等物质积累优势有关。

(摘编自叶舒宪《文明探源的交叉学科视角及方法论创新》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国文明起源期的文化奇观,不像其他文明那样都表现于巨石建筑和贵金属冶金术方面。 |

| B.“化干戈为玉帛”这句古语中蕴含的华夏文明价值观把中国人凝聚于一个文化共同体中。 |

| C.以玉帛为最高价值的国教信仰源于玉器时代,这个时代神话信念体系得到了跨地域传播。 |

| D.玉文化首先孕育于长三角地区,良渚文化后辗转传播到中原,夏商周玉文化也渐渐形成。 |

| A.文章以中国文明与其他文明在起源期的覆盖区域上的对比,引出了中国为什么以玉为礼神祭祖的中介的话题。 |

| B.文章第二段引用《论语》中孔子的话语,论证了华夏文明的最高价值观就是“化干戈为玉帛”。 |

| C.《玉文化先统一长三角》揭示了玉文化的传播对文明起源的意义,以及史前玉文化高峰出现在长三角地区的原因。 |

| D.文章主要运用了对比、举例的论证方法,对比使中国文明的特点更突出,举例则使论证充分而有力。 |

| A.中国文明起源期的文化奇观在玉文化传承方面表现突出,与史前玉文化在中国大地上的广泛传播有着十分密切的关系。 |

| B.西玉东输的玉石之路已经存在五千余年,最初它依靠的是共同的史前神话信仰的认同力量,如今它仍然发挥着经济作用。 |

| C.以玉为神、为天、为永生不死的象征的观念的传播,是精神统一的过程,它在中国大一统局面的形成方面起了很大作用。 |

| D.对史前考古遗址和文物进行再学习,予以辨析和解读,有助于人们理解先于甲骨文汉字而存在的文化整合和凝聚过程。 |

【知识点】 学术论文

材料一:

雾霾天气是一种大气污染状态,雾霾是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,尤其是PM2.5(粒径小于2.5微米的颗粒物)被认为是造成雾霾天气的“元凶”。雾霾的源头多种多样,比如汽车尾气、工业排放、建筑扬尘、垃圾焚烧,甚至火山喷发等等,雾霾天气通常是多种污染源混合作用形成的。但各地区的雾霾天气中,不同污染源的作用程度各有差异。

(摘编自人民网《如何科学认识雾霾天气?》)

材料二:

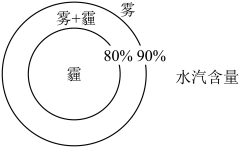

雾霾是雾和霾的组合词。雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶颗粒,而霾是由空气中的灰尘、硫酸、硝酸等颗粒物组成的气溶胶颗粒。雾与霾的主要区别是水汽含量的多少,当水汽含量>90%时,称为雾;当水汽含量<80%时,称为霾;当介于80%~90%之间时,则是雾和霾的混合物,即雾霾。

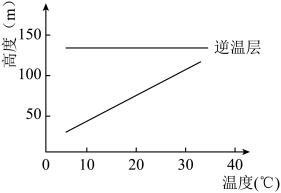

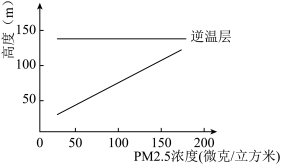

雾霾的形成与水平方向的静风现象和垂直方向的逆温现象有关。当前,随着城市的楼房越建越高,地面摩擦系数会增大,这会使风在流经城区时明显减弱,而静风现象明显增多,这对于大气污染物向城区外围扩展稀释产生了不利影响。并且,很容易导致城区内高浓度污染。而当逆温层处于一个城市的上空时,因为逆温现象、城市高空的温度要比低空的温度高得多。所以,低层大气温度升高相对缓慢,而污染物在正常的气候条件下,会从气温高的低空向气温低的高空扩散,会逐渐循环排放到大气中,但由于逆温现象,低空的温度会更低,导致污染物被阻滞在低空和近地面,且在低空停留的时间增加,不能及时排放出去,这样的恶性循环就会造成城市上空出现颗粒物沉积的现象,即雾霾现象。

(摘编自杨倩等《大气雾霾的成因、危害与治理》)

材料三:

自2013年出台《深圳市大气环境质量提升计划》以来,深圳的空气质量得到了有效提升,到2017年,全市PM2.5年均浓度28微克/立方米,较2012年下降26.3%,超额完成了国务院《大气污染防治行动计划》规定的任务。到2020年,深圳的PM2.5浓度降低到19微克/立方米,空气质量在全国重点城市中排第6位,达到世界卫生组织空气质量第二阶段标准。

一个以重工业为主的城市,很难实现碧水蓝天。深圳从很早就认识到了这个问题,自建市以来进行了三次重大的产业升级,从产业升级转型的角度将重污染产业逐步移出深圳,并对相关行业进行改造和升级。此外,2018年深圳市开始布局PM2.5自动监测网络,在全市74个街道完成了全面监测点的建设,形成了“一街一站”的网格化空气质量监测体系。大气是流动的要素,并不以行政边界为局限,对于区域化的雾霾治理,开展城市群的联防联控十分重要,深圳作为大湾区核心城市,主动协调深港、深莞、深惠打造联防联控机制。目前,“深圳蓝”已经成为深圳的一张城市名片。

(摘编自郭少青、魏怀龙《雾霾治理:深圳实践与经验借鉴》)

4.下列图解,不符合材料二相关内容的一项是( )A. |

| B.高楼→地面摩擦系数增大→风力减弱→静风现象→高浓度污染 |

C. |

D. |

| A.雾霾是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标,尤其是粒径小于2.5微米的颗粒物超标的表述,是多种污染源混合作用的结果。 |

| B.雾与霾虽然都是气溶胶颗粒,但还是有所区别的:前者主要是由微小水滴和冰晶组成,后者主要是由灰尘等颗粒物组成。 |

| C.深圳的大气污染治理经历了多个阶段,空气质量得到了有效提升,最终达到了世界卫生组织规定的最佳空气质量标准。 |

| D.以重工业为主的城市,一般很难达到碧水蓝天的标准,但是深圳却做到了,这在一定程度上增加了其他城市治理雾霾的信心。 |

【知识点】 新闻、通讯、访谈

西行散记

白朗①

“别了——这里的山河,这里的原林……”

凄切而悲壮的歌声,在我耳边荡漾起来,一阵酸楚突然掠过我的心。多么熟悉的歌呵,好久不唱了,也好久不听见谁唱了,然而,这支歌曲却像永久响在我的耳边似的使我感到格外亲切。如今,尤其是唱自流亡者的口中,又怎能不激起我的共鸣呢?

睁着同情的眼睛,在幽暗中我注视着勃的深沉而有点悲凄的表情。他缓缓地掀动着两唇,歌声在喉中颤抖着,回旋着,那如怨如泣的低吟,道出了多少流亡者的苦闷。我不自禁地也随声低唱了。我们现在是身在祖国——身在祖国的车厢中,虽然一样是“逃”,而情形与环境却和两年前的“逃”完全不同。我们是曾经唱着这支歌子别了我故乡的一切的呵!

天色渐渐地晦暗下来,异常拥挤的车厢中,汗臭与尘烟弥漫着。这里没有灯,看到的只是些晃动的人形。语声嗡嗡,婴儿啼叫着,女人的尖喉咙不时地响彻整个车厢。他们是为黑暗而喧噪,他们是为闷热而焦躁;最使他们担心的是,不远的前面松江附近那一段徒步的艰难的旅程。

这样熙攘的环境,竟打不断我们低幽的歌声。那酸心的回忆,牢牢地在我的脑里织着庞大的网,神经被回忆迷惑着,仿佛是置身在两年前逃亡的车厢中,心情也完全让离情别绪、悲愤与愁恨占有着,脑子里再也没有一点空隙去顾虑到前面那瞬息将至的艰难的途程;虽然片刻之前我还在焦忧不安着。

沿途不见一线灯光,黑漆的天,黑漆的旷野,黑漆的车厢中越发地窒热,人们的心也越加惶恐起来。荆棘的路已迫在目前了。车停了,在极度紧张的氛围中,我瞪大着两只无用的眼睛,一个朋友把我这副笨重而背着包裹的身子扶下了五尺高的车梯,两个人几乎一齐滚倒在轮下。我们摸着黑,踏着满铺尖石子的坡道,踉跄地一步一滑地向前爬行。这样危难的途程,还是初次尝受呢。倘如那一段桥梁不被炸毁,倘如不为了防范敌机投弹,我们不是可以含着笑在光明中安然到达南京吗?这黑暗,这危难,都是谁给的呢?

爬完这四里危途,又拥坐在车厢中,经过了极端的纷扰,车子才缓缓开行。这时,我的曾昏厥了的神经开始恢复了清醒,新仇旧恨一齐涌上心头,那曾经一度被打断了的回忆,更清楚地串演着了。是同样的夜,同样的车厢,也是同样的季节,然而情景是怎样地悬殊呵!

三年前②,在帝国主义铁蹄践踏着的松花江畔,因了不屈服,勃被吞进了虎口,受尽了残酷的折磨,侥幸的是没被虎牙嚼碎,他带着完整的肢体和更完整的意志归来了。然而,我们仍是无法逃避敌犬严密的监视的,勃被二次逮捕了。他受了一整日的刑讯,竟而巧妙地负着伤痛在黄昏时挣脱了敌人的绳索。一小时之后。我们跳上了逃亡的车子,含着辛酸的泪别了美丽的松花江,别了掩护我们逃亡的两位热情的朋友。开始向祖国流浪了。

汽笛的一声长啸,响碎了一对逃亡者的心。我们俩把头探出窗外,湿润着惜别的泪眼,贪婪地望着眼前飞过的一切景物。一切景物都将别了,几时我们才能再见呢?

“别了——这里的山河,这里的原林……”

凄切的歌声,就在这时响起。我们放大了喉咙,高亢地、激昂地歌唱着。让晚风把它送向天边,响彻在沉郁的夜空,夜空也为之凄恻了!

一路上,车轮滚响着,我们和着这怒愤的音乐断续地唱着,没有交谈什么。是离情,是别绪,是悲愤与痛恨把我们围袭了。我们简直不像逃亡之客,我们的表面上似乎比一般旅客更沉静,更悠闲,因为我们是不断地唱着别离之曲的。这别离之曲一直把我们带进了暌别十二年的故乡。是多么欣欢的重逢呵,然而,又是多么悲惨的别离呵。瞬息之后,我们又继续踏上逃亡的征途。这美丽的故乡,这童年柔暖的怀抱,竟没有重温的机会,一醉的相逄哪,反把我们无限的愁思撩起。

慈母的热泪与叮咛,把我们送出了河山变色的故乡,给慈母留下的是无尽长的迢遥的怀思,是漫漫长夜中的思儿的泪。

事隔两年了,如今记忆起来,仿佛就在今日,我又在迫切地怀想着故乡了。

两年后的今日,祖国复活了,抗敌的炮火燃炽了我怀乡的情绪。故乡呵,我们相逢有日了。侧听着疾驶过去那一列列的军车,我的心在激动。他们就是捍卫祖国的勇士,他们就是收复失地的先锋。不久的将来,我们将高唱着凯旋的歌子踏进故乡的土地重温着旧梦,那支悲凄的别离之曲将永不再唱了。

虽然被两年前惨痛的回忆纠缠着,而且,距离故乡越发遥远了,却总还有着欣喜与兴奋温暖着凄怆的情绪;虽然这一段途程受了比两年前更多的危难,而幻想中闪耀着的火样的希望呵,如果能真的实现,即使再受些更大的折磨,我也心甘情愿的。

随着车轮的隆隆,我的冥想起伏着,蔓延着,没有止境……

是同样的夜,同样的车厢,也是同样的季节,然而,情景是怎样地不同呵!

一九三七年“八一三”③后于武汉

(有删改)

[注]①白朗:辽宁沈阳人,现代作家。本文写的是作者从上海撤往武汉途中的感受。②指的是1934年,当时日本侵略者已占领东北全境。③八一三:1937年8月13日,日本帝国主义进犯上海,中日发生淞沪会战,战争持续了三个月,日本“三个月灭亡中国”的计划被粉碎。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

| A.文中“黑漆的天,黑漆的旷野,黑漆的车厢中”连用三个“黑漆的”,突出了环境特点,也巧妙烘托了当时人们的暗淡心境。 |

| B.“扶下了五尺高的车梯……几乎一齐滚倒在轮下”以细致的笔墨叙写了我们下车时的情景,生动形象,给人以深刻的印象。 |

| C.“勃被吞进了虎口”写出了勃当时情势的危险,“没被虎牙嚼碎”写的是勃没有被敌人杀死,成功逃离敌人,开始向祖国流浪。 |

| D.文中两次出现“同样的夜,同样的车厢……”,把作者在“八一三”事变前后所经历的生活交织起来,使文章结构更严谨。 |

9.“别了——这里的山河,这里的原林……”在文中两次出现,有怎样的文学效果?请谈谈你的理解。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

公子过郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻之:亲有天,用前训,礼兄弟。资穷困,天所

(节选自《国语·晋语四》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.臣曰/不可/夫晋公子贤明/其左右皆卿才/若复其国而得志于诸侯/祸无赦矣/今祸及矣/尊明胜/患智也/ |

| B.臣曰不可/夫晋公子贤/明其左右皆卿才/若复其国而得志于诸侯/祸无赦矣/今祸及矣/尊明胜/患智也/ |

| C.臣曰/不可/夫晋公子贤明/其左右皆卿才/若复其国而得志于诸侯/祸无赦矣/今祸及矣/尊明胜患/智也/ |

| D.臣曰不可/夫晋公子贤/明其左右皆卿才/若复其国而得志于诸侯/祸无赦矣/今祸及矣/尊明胜患/智也/ |

| A.“天所福也”与“神弗福也”(《曹刿论战》)两句中的“福”字含义相同。 |

| B.“离外之患”与“进不入以离尤兮”(《离骚》两句中的“离”字含义相同。 |

| C.“劳而德之”与“惟吾德馨”(《陋室铭》两句中的“德”字含义不同。 |

| D.“据鼎耳而疾号”与“声非加疾也”(《劝学》)两句中的“疾”字含义不同。 |

| A.叔詹认为郑文公应该对重耳加以礼遇,一个重要原因是重耳德行高,有三种福,而且得到了上天的庇佑,其手下又有狐偃、赵衰这样的人才。 |

| B.重耳能够回到晋国继承国君之位,主要原因是他才能出众,努力提升品德,虽然逃离了晋国,但举动得体,久处于贫困之中却没有什么缺点。 |

| C.重耳继位后带领军队攻打郑国,郑文公无奈之下拿出宝物请求讲和,但重耳因为憎恨叔詹向郑文公建议杀死他而索要叔詹,想要置之于死地。 |

| D.晋文公之所以下令不杀叔詹,而且还待以厚礼,将他送还郑国,根本原因在于叔詹是一个忠臣;不杀叔詹表现了晋文公对忠臣的肯定与敬佩。 |

(1)弃此四者以徼天祸,无乃不可乎?君其图之。

(2)詹固请曰:“一臣可以赦百姓而定社稷,君何爱于臣也?”