四川省绵阳市南山中学2022-2023学年高三10月月考语文试题

四川

高三

阶段练习

2022-10-22

155次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作、作文主题

一、现代文阅读 添加题型下试题

儒家教化移人性情观与德国现象学移情说对人格构造的重视有相似之处。比如,学者施泰因就非常强调移情对人格构造的重要作用,她承认,“‘我’是在感受行为中被构造的,这是一个古老的心理学传统”,她没有否认人格构造论源于心理学传统,同时又认为,人格构造是一种“陌生人格”,而“陌生人格是通过移情在被体验到的行为中构造的”。

儒家教化“移人性情”观最早体现在儒家人性论当中,有去欲复性和移情去恶两种不同的人格建构方式。儒家对教化移人性情功能的认识,因其人性论基础的不同呈现出复杂的状态。追索教化移情观念的演变,无论哪种方式均体现接受教化的主体内在的异己性感知,从总体上体现出“性待教而为善”的伦理价值取向。

孔子的人性论较为接近性朴论,即性本无善无恶。他认为“性相近也,习相远也”,要求以人先天的质朴之性为基础,实施教化,从而建构起“君子”的人格精神。孟子持性善论,强调吾善养吾之浩然正气,由此建构起“有赤子之心”的“大人”“大丈夫”的人格内涵。荀子虽并未明言人性本恶,然则更为重视人性中的恶,强调移情去恶。西汉董仲舒从性有善有恶的角度出发,申明教化移情的必要性。在他看来,上天施放阴阳二气,而人天生亦有贪婪和仁爱二性;阴阳二气应当互不相犯,人身亦须控制情欲的作用。只有“损其欲而辍其情”,才能顺应自然天道;董仲舒亦是以“善”为人格构造的核心内涵。淮南王刘安的思想儒道杂糅,他对移人性情持否定性态度。《淮南子·精神训》有云:“衰世凑学,不知原心反本,直雕琢其性,矫拂其情,以与世交。”高诱注曰:“雕琢其天性,拂戾其本情,以合流俗,与世人交接也。”而刘勰“雕琢性情”“陶铸性情”之说,虽受刘安思想影响,然其内涵却转为肯定性的价值判断,更接近荀子移情去恶的观点。

中唐以后,孟子地位逐渐上升,至宋代,孟学受到前所未有的关注。宋真宗非常推崇《孟子》一书,王安石亦明确将《孟子》与《论语》相提并论,将其列为儒家第十三种经典著作。王安石认为尽性的关键是去情却欲,“去情却欲”,即是一个“移情”的过程,移情的目的在于养人之本性,从而使人达到“趋圣人之域”的理想人格境界。以二程为代表的洛学,与王安石的学说虽有很大差别,但在尊孟这个问题上颇为一致。这对朱熹产生了很深的影响,而“朱熹的学生们在确认了二程是孟子的继承者之后,又进而申明朱熹是二程道统的继承者”。可以说,宋明理学,谈“克己、正心”,皆以孟子性善论为基础,并亦可向上追溯到孔子的学说。而“克己、正心”,亦即移人性情,其目的正在于建构理想的人格精神。

明初理学家胡居仁论人格建构亦以性善论为基础。认为教化正情养性、节欲成德,意在回归人的善良天性。“情性一体”则是王夫之人格建构的基本框架。王夫之论情性之关系曰:“喜怒哀乐之发,情也。情者,性之绪也。以喜怒哀乐为性,固不可矣,而直斥之为非性,则情与性判然为二,将必矫情而后能复性。”矫情、逆情皆为移情之义,王夫之亦强调移情“复性”的人格建构内涵。

综上所述,儒家教化的人格构造必然通过移人性情才能得以实现。

(摘编自汪群红《“移人性情”与“移情”——现象学视域下的儒家教化观》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.不管是去欲复性还是移情去恶,在儒家人性论当中都体现了移人性情观。 |

| B.孔子与孟子的人性论并不一样,孔子的人性论较为接近性朴论,孟子持性善论。 |

| C.王安石的“去情却欲”和宋明理学的“克己、正心”在根本目的上相差很大。 |

| D.胡居仁认为教化可以使人回归善良天性,这和荀子强调移情去恶有不同之处。 |

| A.文章把儒家的教化移人性情观与德国现象学移情说进行对比,论证两者具有相似之处。 |

| B.文章第二段通过总括性的梳理,论证儒家对教化移人性情功能的认识呈现复杂的状态。 |

| C.文章第三段引用《淮南子》的内容和相关注释,论证儒家的教化思想对刘安的影响。 |

| D.文章主体部分按时间顺序,论证只有通过移人性情才能实现儒家教化的人格构造的观点。 |

| A.德国学者施泰因认为人格构造是一种“陌生人格”,这表明了她认识到了移情对人格构造的重要作用。 |

| B.西汉董仲舒认为上天施放阴阳二气,而人天生亦有贪婪和仁爱二性,比较科学地解释了人性有善有恶。 |

| C.王安石将《孟子》与《论语》相提并论,将其列为儒家第十三种经典著作,这对抬高孟子地位很有作用。 |

| D.明代王夫之认为,直接把喜怒哀乐说成是人的本性,是不对的,情是人性的头绪,情与人性关系密切。 |

【知识点】 学术论文

材料一:

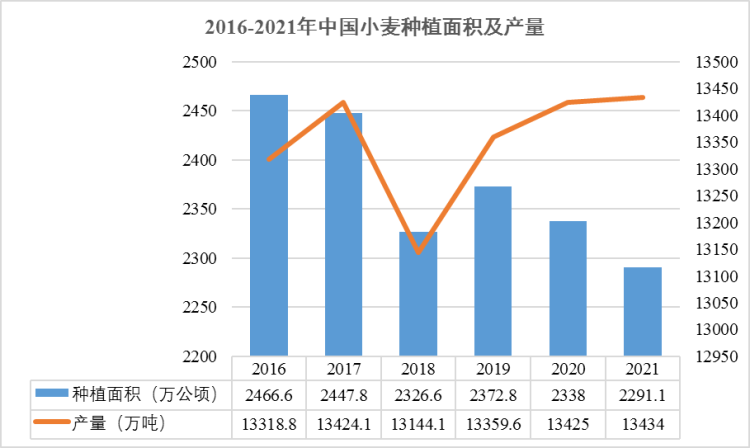

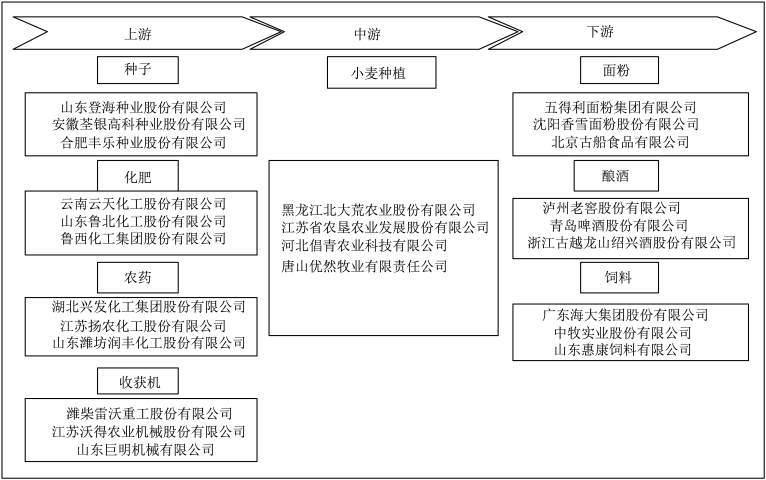

图1

图2

材料二:

按照传统的说法,小麦起源于西亚。先由野生一粒小麦和拟斯卑尔脱山羊草天然传粉,进化成二粒小麦;二粒小麦又与粗山羊草“通婚”,才得到穗大、籽粒多的普通小麦。在西亚一带,至今还广泛分布着野生一粒小麦,野生二粒小麦及与普通小麦亲缘关系较近的粗山羊草。按照考古学家在中亚许多地方发掘的小麦遗存推论,小麦是新石器时代的人类对其野生祖先驯化的产物,栽培历史已有一万年以上。

判定农作物的起源栽培史,一方面靠历史文献记载。另一方面靠所发掘的古代文物资料和与这种作物亲缘关系密切的野生种的分布情况等。从考古学和实际情况看,中国也可能是小麦的发源地之一,只不过较之西亚稍晚而已。从许多出土小麦文物不难看出,中国最早的小麦栽培证据距今至少已有5000年,在距今4000—3000年前,小麦不仅在中国西部已有广泛栽培,而且在南部,东部和中部也有种植。

当然,仅以出土小麦文物来断定中国也是小麦的原产地。似乎有些太武断,迄今为止中国尚未发现野生一粒小麦和二粒小麦。但若中国不是小麦的原产地,在黄河中游和伊犁河谷许多地方,却早就有大片的粗山羊草原生群落,在西藏高原亦发现有麦穗自行断节的普通小麦原始类型。而且周代还有《麦秀歌》,湖北当阳有“麦城”、山东商河有“麦丘”等地名,这些又作何解释呢?看来中国是否是小麦的原产地还有待进一步研究。

(摘编自谈宜斌《我们天天吃的小麦从哪里起源》)

材料三:

2021年一场罕见秋汛,造成全国1.1亿亩小麦晚播了大概15天,小麦晚播,加大了用种量,施肥量这两项成本。面对秋汛影响,各地千方百计稳住冬小麦播种面积。河南由县委书记、县长任县级“三夏”指挥长,对贻误农时未完成播种任务的,追责问责;河北对“立冬后种麦”的每亩补助150元,全省冬小麦面积不仅没有减少,比上年还有所增加。努力耕作,能播尽播。最终全国冬小麦面积基本保持与去年相当,为丰收奠定了基础。

2021年11月,小麦刚播种,中央财政就向主产区下达专项资金14亿元。2022年3月,在返青拔节期,中央财政先后安排16亿元和20亿元支持小麦生产,并对实际种粮农民发放200亿元补贴。5月夏粮收获前夕,中央财政再次向实际种粮农民发放100亿元补贴。一波波真金白银的支持,缓解了农资价格上涨的成本压力,稳住了农民种粮的积极性。

小麦生长要受农时节律的支配,也更考验科技的精准度。回顾2022年小麦生产历程,有一场硬仗可以说是产量争夺战的关键。这就是2022年小麦苗情管理上的“促弱转壮”。农业农村部紧急组织专家制定小麦促弱转壮技术方案,小麦一返青,100多名机关干部和中国农科院30个科技小分队,就深入到全国11个主产省的田间地头,指导小麦田间管理。各地各级农业农村部门的力量也都压到生产一线,指导农技人员和广大农民在“准”字上下功夫。比如说,过去小麦播种后常常浇“蒙头水”,现在得看是一类苗、二类苗还是三类苗,不同种类,浇水的时机也不一样。再比如施肥,一块地面积有多大?小麦长得怎么样?产量目标是多少?根据这些要素,绘制出小麦长势图和施肥处方图,再按照这两张图专门配制肥料,就做到了“订制”施肥,一点不少,也一点不浪费。科技正以令人惊叹的姿态出现在粮食生产领域,为“中国粮”强韧性,抗压力提供了强劲动力。

(摘编自仲农平《中国粮食自信从哪里来》)

4.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.2016年到2021年的六年中,我国小麦产量和种植面积均有波动,小麦种植面积和产量不是呈正比关系。 |

| B.2016年到2021年的六年中,2019-2021三年中我国小麦的播种面积连年下降,但是小麦的产量稳中有升。 |

| C.小麦产业上游农药,化肥与机械的投入,决定了小麦的存活率和播种收获效率等问题,是小麦产业价值链的制高点。 |

| D.小麦的下游应用行业十分丰富,下游产业包括面粉、酿酒、饲料等行业,为小麦的价值增值提供了良好的平台。 |

| A.传统的说法认为,小麦起源于西亚,这种说法最关键的证据是,今天在西亚广泛分布着与普通小麦亲缘关系较近的粗山羊草。 |

| B.小麦的栽培史超过一万年,中国最早小麦栽培证据距今至少5000年,不能仅从出土小麦文物来断定中国也是小麦的原产地。 |

| C.中国是不是小麦的原产地的问题,至今尚没有定论,但从考古和实际看,中国可能是较之西亚稍晚出现的小麦的发源地之一。 |

| D.周代的《麦秀歌》湖北当阳有“麦城”以及山东商河有“麦丘”等地名,这些都可以作为中国是小麦起源地的历史文献或文化资料。 |

文本一:

多雨的南方

吕锦华

南方常常下雨。

下雨的天气我的心情会出奇的宁静。不再去想外面那个闹闹嚷嚷的世界,也不再去井台上洗刷什么。我时而找些书来读读;时而,又合上眼睛靠在沙发上,走进那些永远也无法从心灵上抹去的雨天的回忆里。

南方的许多古老的集镇。那里曾经繁荣过鼎盛过。就像曾经花容月貌般迷人而又终于无法抗拒地走向暮年的老人。它们都曾年轻过,快活过,爱过,梦过。它们都有一页值得炫耀的很古的历史。

关于古镇的记忆总和外婆、总和雨天连在一起。高高瘦瘦的外婆,下雨天总戴一顶很破很旧的笠帽在小街上晃动。时而去打醋买盐啦;时而去河边淘米洗菜啦;当然,还要去洗刷我们踩脏了的衣裤鞋子。很远很远的,我便能从人堆里认出这熟悉的背影。

谁也不知道外婆心中的寂寞。谁也不知道是什么支撑着外婆走了这么长长一段路。外婆在刚生下我母亲才几个月时便失去了丈夫。虽然那时家境优越,外婆不用为生活操心,但是在高墙深院里苦捱时光的寂寞绝对不是好受的。一个在该爱时,该被人爱时却过早地匆匆地失去了这一切的女子,她所企求的绝对不是生活的温饱,不是吃穿的不愁。外婆年轻时很美,很漂亮。但外婆一直没有再嫁人。外婆如花似玉的青春就这样悄悄葬送了吞噬了。小时候啥也不懂也就没有问外婆。如今想问了,外婆早已去了黄泉树下。我不知道外婆有没有怨过恨过哭过盼望过;但我知道外婆肯定度过了一段长长的孤寂岁月。江南有许多精雕细刻的贞节牌坊。小时候见了充满了敬意。如今明白个中的滋味。如今做了女人被人爱了才知道那用无数女子的青春幸福换来的一种殊荣该更辛酸更沉重也更是一种讽刺。当然还有那些看不见摸不着的鄙规俗律,多少女子为它流干了泪。

外婆后来和我们住在了一起。外婆年岁大后脾气不太好,脸上总是冷漠的阴沉的,很少有笑容。但她仍不停地为我们忙碌着操劳着帮助母亲一起拖着生活这艘沉沉的船。外婆闲着时总把自己关在房间里缝缝补补什么,从不出去串门。偶有找上门来聊天的老太。外婆也是既不冷落也不太热情,客客气气扯上一会。外婆后来在最困难时期倒在一个闪电雷鸣风雨交加的闷热的夏夜。躺在床上时她睁着一双大大的眼睛长久地望着我们,似乎想说什么又终于什么也没说。我在外婆已说不出话来的眼睛里似乎明白了些什么,又终于懵懵然然什么也没弄明白。现在细想起来,外婆当时想说的话一定很多很多。多少年来一直无从说起也无可告人的秘密,在即将离开世界的时候她该是无所顾忌,她一定想痛痛快快说出来。①

外婆是伟大的。外婆的伟大在于她总是默默地忍受默默地奉献,然后默默走完她的一生。而外婆的悲哀也正在于此。父母对外婆是十分敬重体贴和关心的。我看不出周围邻居中有谁比外婆更幸福,但我也看不出有谁比外婆更寂寞。

多雨的南方常常使我想起外婆。而每每想起外婆,许许多多和外婆经历了同样命运的南方老太便一个个向我伤心走来。外婆的年代当然已经一去不复返了。然而外婆身上那种又脆弱又坚强,又冷漠又善感、又暴躁又善良,又孤独又热烈的复杂极了的性格,不已化成了血液渗透到了她的儿女身上么?

多情善感的,知书达理的而又脆弱无比的南方女子呵!清新温馨的、纤巧灵秀的而又充满了淡淡忧郁,淡淡惆怅的美丽的南方女子呵!

常常梦见外婆笑吟吟向我走来。梦中的外婆和逝去的外婆截然不同。梦中的外婆生活得很快活很幸福。常常梦见我和外婆艰难地走在一条风雨飘摇的小路上。外婆不时给我鼓劲打气,鼓励我在这条路上走下去。醒来时总有说不出的眷恋和激动。我比外婆幸福多了。我有一个温暖的小家一个体贴的丈夫一个可爱的女儿。然而,在某种意义上来说,我又觉得我仍在重复走着外婆的路——②

我应该比外婆活得更好呐!因为我的脚下,乃是无数外婆的血肉之躯和殷殷之心滋润的南方大地呵!

文本二:

我热爱这个生我养我哺育我长大的世界。兴致所至,我也喜欢写一些清新抒情的散文和凝练隽永的散文诗。但与之相比,我更希望能用自己那颗鲜蹦活跳的心去观察社会各阶层人们的生活。为他们抒志。为他们画像。为他们留下情感之河流过的痕迹。因为我从他们中间走来。我生活的周围,总有许多许多的人和事让我失眠。不把这些写下来,好像欠了一笔债。因此,我的散文是生活的馈赠。苦苦甜甜该都有。虽欠醇厚,却淌自一片心田。

我常琢磨,作家的使命是什么?文学作品的社会效果该不该考虑?我想,在还没有找到答案前,作家首先应是一个正直的人。该把生活中那些闪光的东西奉献给读者。同时,又把灵魂深处那些引起共鸣的情感写下来,把一些耐人寻味,发人深思的问题提出来。作家不应该昧着良心糊弄笔墨,更不能昧着良心扭曲生活。生活需要真诚。心灵需要沟通。作家可因才气大小而写作,但绝不能丢了人格去糊弄人。

(节选自吕锦华《我以我血写散文》)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文本一中“……不已化成了血液渗透到了她的儿女身上么?”一句运用反问,借代手法表达对子孙因袭外婆多元,复杂性格这一现象的质疑。 |

| B.文本一由“多雨的南方”而及“外婆”,进而联想到与“外婆”同样命运的许许多多的“南方老太”“南方女子”等,深化了意境。 |

| C.文本一末尾用虚写手法叙述自己梦见外婆“笑吟吟向我走来”,“不时给我鼓劲打气”等情景,表达了对外婆深挚的眷恋与感激之情。 |

| D.文本二中“不把这些写下来,好像欠了一笔债”一句,一方面表明作家高度的社会责任感,另一方面也表明生活是散文写作的源泉。 |

9.文本二指出“作家首先应是一个正直的人”“把生活中那些闪光的东西奉献给读者”“把灵魂深处那些引起共鸣的情感写下来”。请谈谈文本一是如何体现上述主张的。

【知识点】 抒情性散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

太史公曰:夫神农以前,吾不知已。至若《

夫山西饶材、竹、玉石;山东多鱼、盐、漆、丝;江南出楠、梓、姜、桂、金、锡;龙门、碣石北多马、牛、羊;铜、铁则千里往往山出棋置。此其大较也。皆中国人民所喜好,谣俗被服饮食、奉生送死之具也。故待农而食之,虞而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?

《周书》曰:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”财匮少而山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。原大则饶,原小则

故曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”礼生于有而废于无。故君子富,好行其德;小人富,以适其力。渊深而鱼生之,山深而兽往之,人富而仁义附焉。富者得执益彰,失执则客无所之,以而不乐。谚曰:“千金之子,不死于市。”此非空言也。故曰:“天下熙熙,皆为利来;天下壤壤(攘攘),皆为利往。”夫千乘之王,万家之侯,百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户之民乎!

(节选自《史记•货殖⑤列传》,有改动)

【注】①眇论:精妙的理论。②澙(xì)卤:盐碱地。③繦(qiǎng):穿钱的绳索。辐凑:车辐聚集于毂。④三归:台名,一般为诸侯所有,这里指管仲地位之高。⑤货殖:利用货物的生产与交换,进行商业活动,从中生财求利。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.人各任/其能竭其力/以得所欲/各劝其业/乐其事/若水之趋下/日夜无休时/不召而自来/不求而民出之/ |

| B.人各任其能/竭其力/以得所欲/各劝其业/乐其事/若水之趋下日夜/无休时/不召而自来/不求而民出之/ |

| C.人各任/其能竭其力/以得所欲/各劝其业/乐其事/若水之趋下日夜/无休时/不召而自来/不求而民出之/ |

| D.人各任其能/竭其力/以得所欲/各劝其业/乐其事/若水之趋下/日夜无休时/不召而自来/不求而民出之/ |

| A.《诗》《书》,文中指儒家经典。《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》合称“六经”。 |

| B.“而心夸矜势能之荣”与“犹蒙矜育”(《陈情表》)两句中的“矜”字含义相同。 |

| C.“原小则鲜”与“芳草鲜美,落英缤纷”(《桃花源记》两句中的“鲜”字含义不同。 |

| D.女功,即女红。指女子所做的纺织,刺绣等传统技艺工作和这些工作的成品。 |

| A.虞、夏以来,社会向前发展,作者从耳、目等多个方面写人们的欲望,并认为对欲望最好的办法是顺其自然。 |

| B.作者认为,社会物质的生产和交换活动,是永远不会停止的,它尽管有自己的发展规律,却受到政令教化的约束。 |

| C.作者引用《周书》里的内容,叙述史实,肯定了人们对于美好生活的追求,阐明了货殖之事的重大作用。 |

| D.文章最后,进一步申说,上至王侯大夫,下至平民百姓无不担心贫穷。由此可以看出作者认同正当谋利求富的做法。 |

(1)贫富之道,莫之夺予,而巧者有余,拙者不足。

(2)故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉。

【知识点】 司马迁(前145-前90) 《史记》解读