四川省自贡市2022-2023学年高二上学期期末语文试题

四川

高二

期末

2023-06-16

47次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

《掬水月在手》近日很受关注,这部电影记录了96岁的中国古典文学研究专家叶嘉莹的铿锵人生。叶嘉莹的学问和人品都令人景仰,她关于诗歌学习的方法也值得研究。

比如,叶嘉莹特别强调孩子对诗词的吟诵。“写诗的时候,字从音出,字从韵出,文字是跟着声音出来的,所以要吟诵得很熟。”她选编过一本《给孩子的古诗词》,而讲诵版更辅以她亲自读诵、讲解并吟诵的录音。

叶先生回忆说,自己还不认字的时候就跟着大人背诗,因为家里的人都读诗,男人是大声诵读,而女人是低声地吟唱。正式拿着《唐诗三百首》当课文读时,伯母也不讲解,就让她从第1首开始背。叶先生认为这种传统的教学方法是有道理的:“小孩子记忆力强,即使他不能理解内容,只要先背下来,等将来理解力提高以后,这些早年记忆的内容就会被调动出来,如同智慧库,为孩子一生提供不尽的资源。”叶先生凭她的艺术的直觉认为“声音是诗歌生命的一部分”,而脑科学研究也证明了一个人能在后来的生活体验中调动早年记忆的内容。

记忆可以简单分成短期记忆和长期记忆,短期记忆最多维持一分钟左右,但是长期记忆有可能相伴终生。如何把短期记忆的信息变成长期记忆?有很多办法。比如说背诵。我们以往总是认为反复默念是一种死记硬背,其实从科学上讲是有一定道理的。长期记忆是基于神经元之间的新的连接,而重复想要记住的东西能够刺激突触的形成——突触正是建立连接的基础。所谓不断重复的背诵,实际上就是通过复述信息的方式,让短期记忆有足够长时间活跃,刺激突触的形成,在神经元之间建立新的连接,把短期记忆的信息进行编码转为长期记忆。所谓学习巩固的过程,就是为你的记忆附加重大的意义,添加更多的连接,让大脑更容易提取,而如果没有连接的孤零零的记忆就无法得到巩固,也难以提取。

叶嘉莹先生很强调在诗歌学习中放入自己的生命感受。比如她讲诗是结合着自己生命的经历,她认为,“诗词的好坏,永远以它的感发的生命的厚薄、大小、深浅为评量的层次。”她也常常对学生说要有一颗关怀的心,对人、事、物,对大自然的关怀。她小时候背诵李商隐的诗《嫦娥》,并没有什么深的理解。直到1953年,到台北教书时,课本里选了《淝水之战》,里面写到前秦与东晋交战,东晋胜利了,获得了一辆苻坚的云母车。下课后叶先生搭乘公共汽车回家,在等车时,想到刚刚讲的云母车,忽然间李商隐的《嫦娥》从脑子里跑出来了:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉,嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”“这时距离小时念这首诗已经好几十年,当年纪小时我只是从表面知道嫦娥的故事和屏风、烛影这些具体的物象,可这时我对这首诗就忽然有了另一种体会。因为我已经过了患难,才真正懂得了李商隐这种孤独、寂寞、悲哀的感觉。诗里这些丰富的内涵,孩子是无法理解的,就是要把小孩记忆力强的时期利用上,让他背诵下来,只要他记住了,随着年龄的增长,随时都会有所体会,随时都会有所升华。”

从声音到文字,从耳朵到眼睛,从机械记忆到理解记忆,从字面理解到心灵触动,伴随一个人一生都不会忘记的诗歌学习,其实是和生命感受深刻连接的。

(摘编自李峥嵘《谈叶嘉莹的古诗学习法》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.叶嘉莹特别强调古典诗词的吟诵,这是她的诗歌学习方法的核心所在。 |

| B.受从小成长的家庭环境及教育影响,叶嘉莹认同传统的背诵的教学方法。 |

| C.脑科学的研究证明,短期记忆要变成长期记忆,离不开不断重复背诵。 |

| D.为记忆附加的意义越重大,添加的连接越多,记忆就越容易被大脑提取。 |

| A.文章用“近日很受关注”的电影引出论题,具有激发读者兴趣的作用。 |

| B.文章把叶嘉莹的直觉认知与科学研究的成果结合,增强了论证说服力。 |

| C.文章第五段用叶嘉莹的亲身经历,有力论证了她关于诗歌学习的主张。 |

| D.文章最后一段总结得出中心论点,诗歌学习是和生命感受深刻连接的。 |

| A.“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,熟读成诵任何时候对学习都是必需的。 |

| B.读书要眼到、口到、心到,从科学角度看,就是为形成长期记忆建立更多连接。 |

| C.有效的学习需要放入自己的生命感受,要有一颗关怀人、事、物、大自然的心。 |

| D.幼年时期应发挥记忆力好的优势,儿时的记忆会在不知什么时候促进人的理解。 |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

为什么热量总是从较热的物体传递到较冷的物体?为什么凋落的树叶不会重回枝头,枯萎的花朵不会重新绽放?

自然界中宏观事物的发展过程都有一个优先的方向,遵循的规律便是热力学第二定律,也称“熵增加原理”,它指的是在一个孤立系统里,如果没有外力做功,其无序的程度(即熵)会不断增大。

人的生命也如此,从物理层面的运动到精神层面的思考,都会消耗能量并产生熵,打破原有的平衡。我们的大脑也是如此,当我们思考时,大脑会消耗能量,产生熵。

热力学第二定律,有几种常用的表述方式。德国物理学家克劳修斯将其表述为:热量不能自发地从温度低的物体传递到温度高的物体。英国物理学家威廉·汤姆逊(开尔文勋爵)和德国物理学家马克斯·普朗克将其表述为:不可能从单一热源吸取热量,使之完全变成功,而不产生其他影响。熵增加原理表述为:孤立系统的熵永不自动减少,熵在可逆过程中不变,在不可逆过程中增加。

人类的大脑每天需要接收、记忆各种信息,学习、理解各种知识,分类、处理各样事务。这意味着大脑的熵在不断增加,若不及时优化、排序,大脑就会越来越无序。

研究人员利用功能性核磁共振成像(fMRI)技术,观测到大脑不同认知功能的区域消耗的氧气量,从而计算出大脑不同时间、不同位置的能量消耗情况,并通过模型,计算出其产生的熵。

研究发现,当大脑处于休息状态时,各个脑区处于不同状态且不断转换,但各个状态之间的转换是随机、可逆的。我们认为这是一种“细致平衡(detailed balance)”状态。

而当大脑处于思考状态时,各个脑区在不同状态间的转换存在方向性,这被称为“细致平衡破缺(broken detailed balance)”。也就是说,在思考的过程中,神经活动的“细致平衡”被打破了,这时表示混乱程度的熵也增加了。

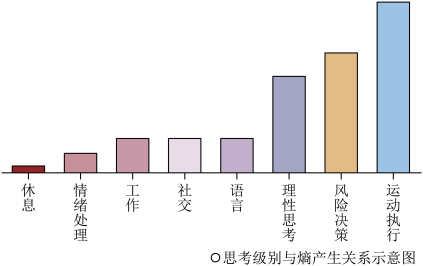

研究人员发现,在情绪处理、工作、社交、语言、理性思考、风险决策、运动执行等7种不同类型的大脑认知活动中,运动执行和风险决策等活动中的熵产生最明显,而语言、情绪处理等活动中的熵产生较少。也就是说,进行越高级、越复杂的认知活动,大脑产生的熵越多。

结合这一科学研究与自己用脑学习时的情况想一想、观察一下,前文中说的与自己的情况是不是一样?利用这项研究可以让我们在未来学得更好或变得更聪明吗?我们又要如何对抗大脑熵的增加呢?

研究表明,当学习的速度慢下来时,神经元中熵的增加会减缓,从而使我们的学习效率不降反升。

对于每个人来说,大脑是我们身体的总指挥部,对抗大脑熵增加的方法就是科学用脑,不断挖掘大脑的潜能。例如,在学习方面,可以不断地重复、慢慢雕琢、反复练习,要知道“欲速则不达”“慢工出细活”反而学习效率更高。或者去看一场电影、读一本书、与朋友进行一次畅谈,从中探索到新鲜的信息、知识或智慧,为大脑“减熵”。

人类对自身大脑的认知与探索神秘而迷人的宇宙一样,充满未知却又其乐无穷。想要真正解锁人类大脑蕴藏的玄机还有很长的路要走,但相信总有一天,人们能解开大脑的终极奥秘!

(摘编自刘恺《大脑中的热力学》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.热力学第二定律普遍存在于自然界中,只要有生命运动,就会不断消耗能量并产生熵,增加无序的程度。 |

| B.人类大脑的熵每天都在增加,通过及时优化、排序,可以改善大脑的无序状态,重新实现“细致平衡”。 |

| C.“进行越高级、越复杂的认知活动,大脑产生的熵越多”提醒人们,人类应减少高级、复杂的认知活动。 |

| D.学习速度慢下来可以减缓熵的增加,进而提升学习的效率,因此学习的过程是越慢越好,要避免赶时间。 |

| A.文章用问句开篇,以人们熟悉的自然现象引出热力学第二定律,可以起到提升阅读兴趣,帮助读者理解抽象的物理定律的作用。 |

| B.通过对热力学第二定律几种常用表达方式的介绍,文章意在告诉读者,对于热力学第二定律,目前科学界还没有统一的认识。 |

| C.文中插入大脑分区示意图,直观展示大脑认知活动区域的复杂性,有助于读者理解大脑的“细致平衡”和“细致平衡破缺”问题。 |

| D.“身体的总指挥部”“慢工出细活”“减熵”……或运用修辞、或引用俗语、或拟造新词,使文章说明变得形象、富有表现力。 |

【知识点】 科普-自然科学类

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

绝盗

冯骥才

老城区和租界之间那块地,是天津卫最野的地界,人头极杂,邪事横生。二十世纪二十年代,这里一处临街小屋,来了一对青年男女租房结婚。新床新柜,红壶绿盆,漂漂亮亮装满一屋。大门外两边墙垛子上还贴了一双红喜字。结婚转天一早,小两口就出门做事上班。邻居也不知他们姓甚名谁。

事过三天,小两口去上班不久,忽然打东边飞也似的来了一辆拉货的平板三轮。蹬车的是个老头子,骨瘦肉紧,皮黑牙黄,小腿肚子赛两个铁球,一望便知是个长年蹬车的车夫。车板上蹲着两个小子,全是十七八岁,手拿木棍、板斧和麻绳。这爷仨面色都凶,看似来捉冤家。

老头子把车直蹬到那新婚小两口的门前,猛一刹车,车上俩小子蹦下来,奔到门前一看,扭头对那老头子说:“爹,人不在家,门还锁着呢!”门板上确是挂着一把大洋锁。

老头子登时火冒三丈,眼珠子瞪得全是眼白,脑袋脖子上青筋直蹦,跳下车大骂起来:“这不孝的禽兽,不管爹娘,跑到这儿造他妈宫殿来了。小二、小三,给我把门砸开!”

应声,那两个小子抡起板斧,把门锁砸散。门儿大开,一屋子新房的物品全亮在眼前。老头子一看更怒,手指空屋子,又跳又叫,声大吓人:

“好啊,没心没肺的东西!从小疼你抱你喂你宠你,把你这白眼狼养活成人。如今你娘一身病,请大夫吃药没钱,你一个子儿不给,弄个小妖精藏到这儿享福来,你娘快死啦!你享福?我就叫你享福享福享福!小二小三!站着干嘛!把屋里东西全给我弄回家去!要敢偏向你们大哥,我就砸折你俩的腿!”

那两个小子七手八脚,把屋里的箱子包袱,被褥衣服抱出来,往车上堆。

邻居们跑出来围观。听这老头子一通骂,才知道那新婚小两口的来历。这种连快死的老娘都不管的白眼狼,自然没人出来管,再说那老头子怒火正旺,人像过年放的火炮,一个劲儿往上蹿,谁拦他,他准和谁玩命!

东西搬得差不多了,那俩小子说:“爹,大家伙抬不动,怎么办?”

老头子一声惊雷落地:“砸!”

跟着一通乱响,最后玻璃杯子打屋里也扔了出来,这才罢手。老头子依旧怒气难消,吼一句:“明儿见面再说!”便扬长而去。

门儿大敞开没人管,晾了一整天。邻居们远远站着,没人上前,可谁也没离开。等着那小两口回来有戏看。

下晌,新婚的小两口打西边有说有笑地回来。到家门口一看,蒙了。过去问邻居,一直站在那里的邻居反而纷纷散开。有位大爷出来说话,显然他对这不尽孝心的年轻人不满,朝新郎说道:

“早上,你爹和你兄弟们来了,是他们干的。你回你爹妈那儿去看看吧!”

新郎一听,更蒙。忽然禁不住大声叫道:“我哪还有爹呀!我三岁时爹就死了,我娘大前年也死了。只一个姐姐嫁到关外去,哪来的兄弟?”

“嘛?”大爷一惊。可早上的事真真切切,一时脑筋没转过来,还是说,“那明明是你爹呀!”

小两口赶紧去局子报案。但案子往下足足查了十几年,也没找到他们那个“爹”。

天津卫的盗案千奇百怪,这一桩却数第一。偷盗的居然做了人家的“爹”;被盗的损失财物不说,反当了“儿子”,而且还叫人哑巴吃黄连——有苦说不出来。若是忍不住跟人说了,招不来同情,反叫人取笑,更倒霉。多损,多辣,多绝——多邪!

材料二

写作成瘾(《俗世奇人4》短序)

冯骥才

凡上瘾的事总放不下,总要一再拿起来。难道我写《俗世奇人》也会上瘾?为什么写完了——又写,再写,还写?

写作是心灵的事业,不能说成瘾,但我承认自己写《俗世奇人》已经成瘾,因为这文本太过另类。我写别的小说都不会这样。只要动笔一写《俗世奇人》,就会立即掉进清末民初的老天津。吃喝穿戴,言谈话语,举手投足,都是那时天津卫很各色的一套,而且所有这一切全都活龙鲜健、挤眉弄眼,叫我美美地陷入其中。有人会说,别人写作时不也是这样吗?不也是扎进自己想象中特定的时空里?

可《俗世奇人》还是有点不同。

它对我的诱惑不只是小说里的市井百态和奇人奇事,更是一种极酷烈的地域气质,一种不可抗拒的乡土精神,一种特异的审美。在这样的小说中,人物的个性固然重要,但他们共同的集体的性格更为要紧。故我这些人物,不论男女、长幼、贫富、尊卑、雅俗、好坏,就是猫儿狗儿,也全都带着此地生灵特有的禀性。比方,强梁、爽利、好胜、幽默、义气、讲理讲面,等等,这种小说的审美别处何有?

不单故事和人物这样,小说的语言也如此。我说过,我在这小说的语言中要的不是天津味儿,而是天津劲儿,也得强梁、爽利、逗哏、较劲、有滋有味才是。

我别的小说从不这么写人物,也从不用这种语言。只要一动笔写《俗世奇人》,这一套思路、劲头、感觉和语言便全来了。这样的写作难道不上瘾不过瘾?

随笔写来,且为序。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文本一开篇和结束都使用了评论性语言,表达对绝盗其人其事和天津乡土精神的赞美,让读者能够快速把握作品主旨,领会作者写作意图。 |

| B.文本一第一段“新床新柜,红壶绿盆,漂漂亮亮地装满一屋”“一双红喜字”等叙述描写营造了新婚的喜庆气氛,为后文写被盗埋下了伏笔。 |

| C.文本一运用语言、外貌、动作等描写手法,着力刻画“这爷仨面色都凶”以及老头子的生气,突出了“绝盗”盗窃手段之“绝”。 |

| D.文本一中的人物都没有姓名,是本文故事讲述的需要,同时,这样写还可以使读者将注意力集中到故事本身,有助于表现人物的地域气质。 |

9.这两个文本文体不同,但其语言都透着《俗世奇人》语言的“天津劲儿”。请从词语选用角度,结合具体例子简要分析(答出两点即可)。

【知识点】 冯骥才(1942-) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

滕文公为世子,将之楚,过宋而见孟子。孟子道性善,言必称尧舜。世子自楚反,复见孟子。孟子曰:“世子疑吾言乎?夫道

滕定公薨,

(节选自《孟子·滕文公章句上》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.世子谓然友曰/昔者/孟子尝与我言于宋/于心终不忘/今也不幸至于大故/吾欲使子问于孟子/然后行事/ |

| B.世子谓然友曰/昔者/孟子尝与我言/于宋于心终不忘/今也不幸至于大故/吾欲使子问于孟子/然后行事/ |

| C.世子谓然友曰/昔者/孟子尝与我言于宋/于心终不忘/今也不幸至于大故/吾欲使子问于/孟子然后行事/ |

| D.世子谓然友曰/昔者/孟子尝与我言/于宋于心终不忘/今也不幸至于大故/吾欲使子问于/孟子然后行事/ |

| A.“夫道一而已矣”与“相与为一”(《过秦论》)两句中的“一”含义不同。 |

| B.“绝长补短”与“而绝江河”(《荀子·劝学》)两句中的“绝”含义不同。 |

| C.“固所自尽也”与“尽心焉耳矣”(《寡人之于国也》)两句中的“尽”含义相同。 |

| D.“然友反命”与“今其智乃反不能及”(《师说》)两句中的“反”含义相同。 |

| A.孟子主张性善,开口不离尧舜,他赞同颜渊的观点,舜是什么样的人,我们就是什么样的人,有作为的人都像那样。 |

| B.对滕文公想办好父亲的丧事,孟子很是肯定,他主张守礼尽孝,实行三年的丧礼,并说从天子到庶民,夏商周三代都如此。 |

| C.面对朝臣百官反对行三年之丧,担忧百官不能尽心竭力辅佐自己,滕文公善于寻求外援,再次派然友登门向孟子求教。 |

| D.滕文公听从了孟子的建议,行不他求,亲身示范,居丧庐五个月,不曾颁布任何命令和禁令,最终赢得了百官和族人认可。 |

(1)且志曰:“丧祭从先祖。”曰:“吾有所受之也。”

(2)或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。(《师说》)

【知识点】 孟子(前372-前289) 《孟子》 诸子散文