四川省南充市南充高级中学2021-2022学年高二下学期期中语文试题

四川

高二

期中

2023-09-30

236次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作、作文主题

一、现代文阅读 添加题型下试题

审美范畴中的悲剧性

悲剧和喜剧这一对范畴在西方美学思想发展中一向就占据特别重要的地位。悲剧和喜剧都属于戏剧,在分谈悲剧与喜剧之前,应先谈一下戏剧总类的性质。戏剧是对人物动作情节的直接摹仿,不是只当作故事来叙述,而是用活人为媒介,当着观众直接扮演出来,所以它是一种最生动鲜明的艺术,也是一种和观众打成一片的艺术。人人都爱看戏,不少的人都爱演戏。戏剧愈来愈蓬勃发展。黑格尔曾把戏剧放在艺术发展的顶峰。西方几个文艺鼎盛时代,例如古代的希腊,文艺复兴时代的英国、西班牙和法国,浪漫运动时代的德国都由戏剧来领导整个时代的文艺风尚。我们不禁要问:戏剧这个崇高地位是怎样得来的?

多研究一下“儿戏”,就可以了解关于戏剧的许多道理。首先是儿童从游戏中得到很大的快乐,这种快乐之中就带有美感。马克思论劳动,也说过美感就是人使各种本质力量能发挥作用的乐趣。因此,不能否定文艺(包括戏剧)的消遣作用,消遣的不是时光而是过剩的精力。要惩罚囚犯,把他放在监狱里还戴上手铐脚镣,就是逼他不能自由动弹而受苦,所以囚犯总是眼巴巴地望着“放风”的时刻。戏剧是一个最好的“放风”渠道,因为其它艺术都有所偏,偏于视或偏于听,偏于时间或偏于空间,偏于静态或偏于动态,而戏剧却是综合性最强的艺术,以活人演活事,使全身力量都有发挥作用的余地,而且置身广大群众中,可以有同忧同乐的社会感。所以,无论是悲剧还是喜剧,作为戏剧,都可以产生这种内容最复杂也最丰富的美感。

不过悲喜毕竟有所不同,类于悲剧的喜感,西方历来都以亚理斯多德在《诗学》里的悲剧净化论为根据来进行争辩或补充。依亚理斯多德的看法,悲剧应有由福转祸的结构,结局应该是悲惨的。理想的悲剧主角应该是“和我们自己类似的”好人,为着小过失而遭到大祸,不是罪有应得,也不是完全无过错,这样才既能引起恐惧和哀怜,又不至使我们的正义感受到很大的打击。恐惧和哀怜这两种悲剧情感本来都是不健康的,悲剧激起它们,就导致它们的“净化”或“发散”,因为象脓包一样,把它戳穿,让它发散掉,就减轻它的毒力,所以对人在心理上起健康作用。这一说就是近代心理分析源-----弗洛伊德的“欲望升华”或“发散治疗”说的滥觞。他认为,人心深处有些原始欲望和文明社会的道德法律不相容,被压抑到下意识里形成“情意综”,作为许多精神病例的病根。但是这种原始欲望也可采取化装的形式,例如神话、梦、幻想和文艺作品,往往就是原始欲望的化装表现。弗洛伊德从这种观点出发,对西方神话、史诗、悲剧乃至近代一些伟大艺术家的作品进行心理分析来证明文艺是“原始欲望的升华”。这一说法貌似离奇,但其中是否包含有合理因素,是个尚待研究的问题。他的观点在现代西方还有很大的影响。

(选自朱光潜《谈美书简》有删改)

1.下列关于原文内容的表述不正确的一项是( )| A.戏剧是一种用活人为媒介当着观众直接模仿人物动作情节、和观众打成一片的最生动鲜明的艺术。 |

| B.戏剧是综合性最强的艺术,无论是悲剧还是喜剧,都可以产生内容最复杂也最丰富的美感。 |

| C.因为黑格尔曾把戏剧放在艺术发展的顶峰,所以在西方美学思想发展中,悲剧和喜剧这一对范畴一直以来就占据着特别重要的地位。 |

| D.悲剧激起恐惧和哀怜这两种本来不健康的悲剧情感,使它们得以“净化”或“发散”,从而起到健康人的心理的作用。 |

| A.人人都爱看戏,不少人还爱演戏,这使得戏剧愈来愈蓬勃发展,西方几个文艺鼎盛时代都是由戏剧来领导整个时代的文艺风尚的。 |

| B.要想了解关于戏剧的诸多道理,就必须多研究“儿戏”,因为戏剧如同“儿戏”,能让人从中得到带有美感的快乐。 |

| C.马克思认为美感是使人的各种本质力量能发挥作用的乐趣,因而我们应该肯定包括戏剧在内的文艺形式具有消遣过剩精力的作用。 |

| D.由于其他艺术在视与听、时间与空间、静态与动态等方面都各有偏侧,都不能使人完全释放苦闷、获得愉悦。因而戏剧是一个最好的“放风”渠道。 |

| A.研究表明,神话、史诗、悲剧乃至近代一些伟大艺术家的作品等都是人类“原始欲望的升华”,这一观点在现代西方仍有很大的影响。 |

| B.弗洛伊德认为,人心深处有些和文明社会的道德法律不相容而被压抑的情结,但它也可采用化装的形式,通过文艺作品进行宣泄。 |

| C.关汉卿在《窦娥冤》中窦娥这一好人担任主角,其中主人公的悲惨的结局,没有使我们的正义感受到很大打击。 |

| D.古希腊,文艺复兴时期的英国、西班牙和法国,浪漫主义运动时代的德国,都由戏剧领导整个时代的文艺风尚,可见戏剧在西方享有崇高的地位。 |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“元宇宙”是2021年科技领域最火爆的概念之一,半年来,热度集中在游戏与VR领域。VR作为终端设备接口,可以实现“元宇宙”要素中的“沉浸感”。IDC中国终端系统研究部分析师赵思泉表示,“元宇宙”对VR上下游硬件、软件生态圈起到的推动作用较为明显。腾讯、字节跳动、Meta、微软、HTC等科技大厂纷纷入局,已经形成应用内容提供者、硬件参与者、基础技术提供者三足鼎立的局面。数字孪生是虚拟现实应用的深化发展,其先行应用有航空航天、制造、医疗和智慧城市等。例如感知MR/VR数字孪生协同平台,为工业4.0、智慧城市背景下的数字孪生构建了高效率、低成本的远程三维可视化协同工作平台。中国工程院院士赵沁平指出,“我国已将虚拟现实和增强现实列入“十四五”规划数字经济重点产业,虚拟现实、增强现实及延伸的数字孪生技术和产业,将迎来下一个快速发展爆发期。”

(摘编自卢梦琪《虚拟现实:元宇宙点燃新一轮发展热情》,《中国电子报》2021年12月21日)

材料二:

伦理道德方面,“元宇宙”深度释放了人类创造力与能动性,集中体现了人类对于突破物理限制、拓展生命体验的内在向往。“元宇宙”中构建的数字虚拟世界,既是现实物理世界的数字化复制物和创造物,也是科技改变生活与科技向善的结合。但它并非与世隔绝的“桃花源”,更不是逃离现实的“乌托邦”。进一步讲,“元宇宙”营造的沉浸式体验不是“沉沦式”生活,不能成为使人无形中丧失求真意识、热衷于成瘾式游戏生活的借口;“元宇宙”的去中心化尝试无法去平台化,难以阻断商业组织的天然垄断倾向;“元宇宙”的数字创造无法摆脱关键生产要素需求,依然得遵循劳动价值规律;“元宇宙”中人与人之间关系的深度虚拟化,必须依托社交网络演化发展,难以切断与现实物理世界的必然联系。因此,“元宇宙”中构建的虚拟身份、虚拟产品、虚拟市场、虚拟交易、虚拟生活、虚拟经济、虚拟人生等,不能脱离伦理道德的约束。

(摘编自王保魁、刘海陆《“元宇宙”来了,勿忘风险与挑战》,《解放军报》2021年12月17日)

材料三:

元宇宙概念已经火了一段时间,现在有愈演愈烈之势,尽管监管部门通过各种方式追问上市公司概念的含金量,但投资者依然追捧,资金围猎之下眼中已没有利空。元宇宙还没有一个框架,可是已经有人在宇宙空间里卖地皮,把熟悉的一套在另一个空间发扬光大,不久之后,就有可能在上面大兴土木,卖起虚拟房地产。可怜当代人在城市里买房子不容易,到了一个虚拟空间,还要继续给自己安置一个窝儿。不可否认,元宇宙是个大概念,近年来很少有这样级别的概念出现。有些投资者会想,应该抓住一些机会,不管最终是否能成,重要的是在股市变化中赚到钱。这种情况下,相信不少已经赚到钱的投资者,也不关心元宇宙后面会怎么走。这个阶段的炒作,不过是一部分跟风者将钱财交送给了聪明人,为一些别有用心的上市公司当作股东退出筹码。不过在炒作彻底熄火之前,没人愿意承认自己是弱者。满腔热忱,多是要错付。

(摘编自余胜良《元宇宙炒作何时休?》,《证券时报》2021年12月15日)

【注】元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现象世界映射和交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。

4.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.VR是“元宇宙”热度集中的领域之一,因此,可以用VR作为终端设备接口实现“沉浸感”。 |

| B.感知MR/VR数字孪生协同平台,是数字孪生在制造、智慧城市等领域先行应用的一个实例。 |

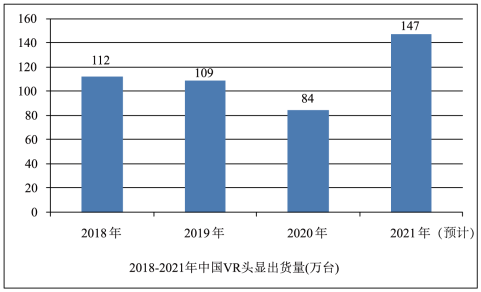

| C.与2020年相比,2021年中国VR头显出货量呈大幅增加趋势,“元宇宙”对此有一定推动作用。 |

| D.“十四五”期间,虚拟现实、增强现实及延伸的数字孪生技术和产业将可能获得快速发展。 |

| A.“元宇宙”需要伦理道德的约束,一旦脱离约束,就会使人无形中丧失求真意识、热衷于成瘾式游戏生活。 |

| B.如果“元宇宙”的去中心化尝试能够去平台化,则可以阻断商业组织的天然垄断倾向,从而切断与物理世界的联系。 |

| C.虽然元宇宙还没有一个框架,可是已经有人在宇宙空间里卖地皮了,以后也必会在上面大兴土木,卖虚拟房地产。 |

| D.“元宇宙”风险与挑战并存,现阶段对“元宇宙”概念的炒作,会使一部分跟风者陷入经济风险,遭受损失。 |

【知识点】 学术论文

北 鸢(节选)

葛亮

隔天的代数课,凌佐出了糗。众目睽睽之下,一问三不知,这让文笙很有些意外。散了学,他追上了文笙,说,方才课上,我读了一篇文章,写得太好。走了神。说罢从书包里拿出一张《新津报》。

文笙便说,哪里出的报纸,我怎么没听过。

凌佐搔了搔头发,说,我也不知道。我路过南市的时候,有人塞给我的。可是这篇文章写得真的好。这个河子玉,说的尽是我心里的话。

文笙就接过报纸翻开,凌佐点了一下。他就看到一篇文章《再告救亡同胞书》。他阖上了报纸,四望了一下。

凌佐说,你看一看,写得很好的。特别是“百团大战”那一段。依我看,如今日本人有了真正的对手。

文笙听到,不禁心里一动,他想起了襄城一时间甚嚣尘上的,正是冯家二小姐通共的事。于是对凌佐说,我们做学生的,尽到本分就好,这些本不是我们能管的。

凌佐说,怎么不是我们的事?

文笙想一想,说道:一屋不扫何以扫天下。

凌佐于是有些恼怒,说,卢文笙,你别和我文绉绉的。汪精卫的所为,你我都知道。事不关己,将来天津就是第二个南京。

这一夜,文笙睡得很不踏实。朦胧间,出现了母亲的脸,这张脸又变成了大姨的脸,叶师娘的脸。慢慢地,这脸愈加清晰,最后是一个年轻的女孩。她坐在一座土堆前,沉默不语。那座土堆突然裂开,里面是一具惨白的尸骨,瞬时便立在了他眼前。

他惊醒了。外头是一枚下弦月。月亮的光线微弱,但如刀镰般锋利,将云霾裁开,且隐且行。

重在课堂上出现的克俞,已不复以往的精神。青白着脸色,下巴上可见浅浅的胡碴。但他仍是一个尽职的教师。一如他的艺术观念,不太存在中西的界线。上课间隙,有时会出现一个面目可疑的人,立在窗边,或者门口,看一会儿,便走了。当然,这个人并不只出现在美术课上。但他似乎对克俞的课程十分感兴趣。后来有一日,消息传过来,说这个人是日本派驻在耀先的督导,负责监督老师的教学。而他曾通过校方要求克俞反省。理由很简单,他认为克俞对日本文化抱有成见,在课上援引的画例,从古至今,西洋到中国,甚而印度,竟完全与大日本无涉,无视中日共荣源远流长。如今不向日本的艺术致敬,便是中国人自己数典忘祖。

再到上课的时候,克俞夹了一卷纸,微笑地走进来。他说,同学们,眼下忌讳多,西洋画讲不得,中国画也讲不得,那么我就讲讲我自己的画。昨儿刚画好,没容细琢磨,见笑了。

学生们看他展开画幅,原本眼睛都有些怠惰,这时却发亮了。原来克俞画的,正是“耀先”的校园风光。且地分四季,一时一景。西澄春晓,夏至烟波,弘毅秋色。笔意时而柔曼,时而刚劲,轻描喻于重写。最后一张是他自己的住处。颜色顿时萧索了很多,题为“万象入冬”。学生们传看间,一面赞叹,一面竟有些唏嘘。一个男生说,老师画得好,如今入了冬的,岂止是咱们的校园。大家听了,就都安静下去。

这时克俞向外看了看,笑一笑说,诸位同学,还有一张。大家看了后,定心有戚戚。

他将这幅版画慢慢展开来,空气顿然凝滞。文笙见旁边的男生,已经露出瞠目的模样。不同于之前几张的简劲,这张画笔意的明艳华丽,显然可见画者的心力投入。画面上是一男一女,神情亲密。女的是着旗袍的中国少女,修身玉立,手中捧着一株盛放的莲花。然而她身边的男子,却是个着和服的青年,眉宇英武,手中执一株樱花,正将一朵摘下,别在女孩的发髻上。女孩垂首,看得见喜悦的颜色。他们的周边,天地间绘着百鸟朝凤,松鹤延年,这正是中国年画的气派了。

克俞似乎并没有注意到学生们的迷惑,甚至于不明就里的忿然。他的目光望着教室的门口。这时响起了掌声,穿着黑西装的男人走了进来。学生们看着传说中的督导先生,用激赏的眼神望着克俞。他用十分流利的中文说,画得好!中日亲善,正如这画上男女的琴瑟和同。言未尽,意已达。变通则久。若时下中国的青年艺术家,皆是如毛老师这般识时务的俊杰,支那有望,大东亚共荣指日可待。

克俞点点头,说道:先生,这画并没有你说得这样好,不过是些心里的想法而已。

督导摆摆手,说,过谦了,过谦了。一边走出门去,临走站定,向克俞鞠了个躬。

待他走远了,克俞淡淡一笑,将画幅慢慢翻转过来。

学生们的窃窃私语,忽然间如被凝固了一般。文笙定睛一看,也不禁屏住了呼吸。这幅亲善主题的版画,乾坤颠倒后,是另一幅图景。一个面目狰狞的日本兵,正举着刺刀,站在中国的地图上。他的脚下,是无数愤怒的拳头。而那跃飞而起的凤凰,是一句用花体写成的英文:Get out of China!

教室里,响起了嘹亮而由衷的掌声。文笙想,督导先生或许听不见了。

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说中有关月光的自然环境描写,虽然着墨不多,却暗示了人物的思想感情变化,并含有一种象征意味。 |

| B.小说的语言富有特色,叙述用语简洁凝练,不事雕琢,人物对话十分典雅,展示出各自不俗的文化修养。 |

| C.小说没有设置复杂的冲突矛盾,而是截取青年学子生活的横断面,以小见大,体现作者巧妙的艺术构思。 |

| D.小说以一幅颠倒乾坤的图画有力地揭露日寇的侵略事实,同时也对所谓的“中日亲善”予以辛辣的讽刺。 |

9.教师克俞为什么要向学生展示自己所画的“万象入冬”图景?请简要分析。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

云南有众数十万,吐蕃每入寇,常以云南为前锋,赋敛重数,又夺其险要地立城堡,岁征兵助防,云南苦之。清平官郑回因说云南王异牟寻自归于唐曰:“中国尚礼义,有惠泽,无赋役。”异牟寻深然,赍志而无路自致,凡十余年。及西川节度使韦皋至镇,招抚境上群

异牟寻潜遣人因诸蛮求内附。贞元九年

(节选自《通鉴纪事本末·南诏归附》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.云南王异牟寻遣使者三辈/一出戎州/一出黔州/一出安南/各奉生金丹砂/诣韦皋金以示坚/丹砂以示赤心/皆达成都/ |

| B.云南王异牟寻遣使者/三辈一出戎州/一出黔州/一出安南/各奉生金丹砂/诣韦皋金以示坚/丹砂以示赤心/皆达成都/ |

| C.云南王异牟/寻遣使者三辈/一出戎州/一出黔州/一出安南/各奉生金丹砂诣韦皋/金以示坚/丹砂以示赤心/皆达成都/ |

| D.云南王异牟寻遣使者三辈/一出戎州/一出黔州/一出安南/各奉生金丹砂诣韦皋/金以示坚/丹砂以示赤心/皆达成都/ |

| A.“蛮”“夷”是对少数民族的蔑称。南蛮北狄西戎东夷,合称四夷。 |

| B.“正月”,文中指农历每一年的第一个月,又可称为孟春、端月、陬月。 |

| C.“癸丑”为干支之一,文中癸丑与《兰亭集序》中“永和九年,岁在癸丑”均为干支纪年。 |

| D.“北面”,古代君主面朝南而坐,臣子面北拜见,以示臣服。 |

| A.吐蕃进犯内陆以云南为前锋,在险要之地设立营堡,在当地重重加赋征兵助防,云南因此困苦不堪,试图归附唐廷。 |

| B.在异牟寻上表请求归顺唐朝后,韦皋送云南的使者到长安,并上表祝贺,后又派节度巡官崔佐时携带诏书出使云南。 |

| C.异牟寻不想让吐蕃知道唐使者已到达云南,后在夜间迎接崔佐时,最终归唐俯首伏地接受诏书,并答应佐时的建议。 |

| D.朝廷任命袁滋为册南诏使,袁滋到南诏后,拿出玄宗赏赐的两个银平脱马头盘,并告诫南诏应当子子孙孙效忠于唐。 |

(1)异牟寻深然,赍志而无路自致,凡十余年。

(2)顷刻金契以献,异牟寻从其子寻梦凑等与佐时盟点苍山神祠。

【知识点】 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

题于越亭①

张 祜

扁舟亭下驻烟波,十五年游重此过。

洲觜②露沙人渡浅,树稍藏竹鸟啼多。

山衔落照欹红盖,水蹙斜文卷绿罗③。

肠断中秋正圆月,夜来谁唱异乡歌。

[注]①于越亭原为唐元晦所建,游人多喜登临之处。②洲觜:水渚,水洲边的小块陆地。③绿罗:绿色的绫罗绸缎。

14.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.诗的首联写诗人行止,一个“重”字饱含十五年来物是人非的无限感叹。 |

| B.沙洲水浅,鸣鸟藏林,一少一多、一显一隐勾勒出别具情味的空寂景象。 |

| C.时至中秋,诗人独在异乡,羁绊客旅,不由得泛起令人断肠的静夜之思。 |

| D.这首诗题咏胜迹,首尾两联侧重叙事,二三联描写眼前景象,布局妥帖。 |

【知识点】 其他隋唐作者 近体诗(律诗和绝句)解读 炼字、诗眼 修辞手法