材料一:

2018年3月30日01时56分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号第七、八颗组网卫星。卫星经过三个多小时的飞行,经轨控和相位捕获后,进入工作轨道。后续将进行集成测试,并与此前发射的六颗北斗三号卫星进行组网运行。按照计划,北斗卫星导航系统将于2018年底服务“一带一路”沿线国家。

(摘编自《军报记者网》)

材料二:

材料三:

世界主要大国对卫星导航系统的建设和发展都非常重视。目前,美国和俄罗斯相继建成了全球定位系统GPS和全球导航卫星系统格洛纳斯,欧盟正在建设伽利略系统,日本和印度等国家的区域卫星导航系统也正在建设之中。其中,建设历史最悠久、应用最广泛的卫星导航系统,当属美国全球定位系统(GPS)和俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统。与两大世界主要卫星导航系统相比,晚发展20年的中国北斗正在奋力追赶,并在有些方面已经实现弯道超车。比如说,北斗二号建设时,中国自主开发研制出稳定度达到1014量级的原子钟,彻底打破了他国垄断。再比如,北斗三号卫星的定位精度将优于5米。如果加上遍布全国的1400多个北斗基站,最高精度甚至可以到厘米或毫米级。此外,北斗系统还有自己的“独门绝技”,即通过位置报告和短报文,具备告知别人我“在哪儿”“干什么”的独特功能。

(摘编自2017年11月10日“参考消息”公众号)

材料四:

当前北斗产业最关键的是要脚踏实地,创新驱动,全面推进军民融合协同、技术融合创新和产业融合发展。“创新发展”本身就是国家明确提出的战略,也是北斗产业发展生命力所在。结合当前产业现状和国内市场需求,应重点着力于产品化集成创新和对国际先进技术的引进、吸收、再创新,快速突破应用技术瓶颈,在产品和服务方面实现高水平技术引领。当前最为重要的是要强化北斗创新发展的战略思维和顶层设计研究,推进产业面向新时空服务发展,在重点行业领域和典型大众市场,推动北斗兼容应用标配化,开拓和布局基于时空信息标签化应用的信息系统升级改造。“融合发展”是国际导航领域发展的大趋势。其概念一是指技术的融合,包括天基地基、室内室外、无线电与其它非无线电导航定位技术的融合,以及与移动通信、互联网、大数据等其他新一代信息技术的融合;二是产业领域的融合,将空间信息领域的3S,即卫星导航(GNSS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)捆绑起来,与通信产业(Communication)进行全方位多层次的组合、整合与融合,推动应用产品和服务的3S+C化发展。同时全面推进北斗与物联网、云计算、大数据、智慧城市等行业紧密结合,形成与各产业上下游间的对接与融合,实现北斗产业的整体转型升级。

(摘编自《李冬航:瞄向新时空服务发展的中国北斗产业》

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.2018年3月发射的北斗三号第七、八颗组网卫星,经过三个多小时的飞行,进入工作轨道,将与此前发射的六颗北斗三号卫星进行组网运行。 |

| B.根据材料二可知,近年来,我国北斗产业规模不断扩大,到2020年北斗产业规模在我国卫星导航产业规模中所占的比重有望超过50%。 |

| C.我国北斗系统有自己的“独门绝技”,即通过位置报告和短报文,能告知别人我“在哪儿”“干什么”,这种功能是其他导航系统所不具备的。 |

| D.“创新发展”和“融合发展”是北斗产业发展生命力之所在。当前最为重要的是要强化北斗创新发展的战略思维和顶层设计研究。 |

| A.截至2018年3月30日,我国共发射了三十一颗北斗导航卫星,其中北斗三号组网卫星已发射了八颗,我国的北斗导航系统正在按计划不断向前推进。 |

| B.材料二的柱状图显示,北斗产业规模从2012年的40亿上升到2015年的280亿,照此发展趋势,2020年有望达到2400亿的产业规模。 |

| C.北斗在技术方面的融合,包括天基地基、室内室外、无线电与其它非无线电导航定位技术的融合,以及与互联网、大数据等行业的融合。 |

| D.北斗在产业领域的融合,需将空间信息领域的3S和通信产业进行全方位多层次的组合、整合与融合,还要实现北斗产业的整体转型升级。 |

相似题推荐

材料一:

近日,教育部公布了第二批1035所全国中小学中华优秀文化艺术传承学校(以下简称“传承学校”)。在全国中小学开展传承学校创建活动,旨在全面贯彻落实党的十九大精神,以社会主义核心价值观为引领,根植中华优秀传统文化深厚土壤,传承中华文化基因,引导青少年学生在学习中华优秀传统文化艺术、参与丰富多彩的美育活动的过程中,培育深厚的民族情感,增强文化自信。

第二批传承学校体现了三个特点。一是实现了31个省(区、市)全覆盖,实现了城区、镇区和乡村学校的全覆盖。二是传承项目种类丰富。各地各校充分发掘传统文化资源,培育传承项目,各级非物质文化遗产项目占比近55%。三是凸显育人特质。传承学校以教育教学为基础,以实践活动为载体,以师资队伍建设为支撑,采取专兼职教师结合的方法,聘请社会艺术工作者、民间艺人、非遗传承人进校园开展传承项目教育教学活动。以成果展示为助推,营造向真、向善、向美、向上的校园文化。

(摘自2018年2月7日中华人民共和国教育部网,有删改)

材料二:

某杂志社进行了一次关于传统文化进校园的调查,部分调查结果如下:

教师对传统文化的了解程度

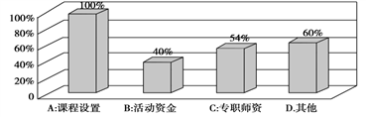

教师眼里导致活动开展困难的因素

材料三:

2014年,教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,要求把中华优秀传统文化融入课程和教材体系,有序推进中华优秀传统文化教育。然而,轰轰烈烈的活动之后,不少学校发现,师资缺、涵养浅,不系统,课时紧、不持久,家校分……成为实践中几乎所有学校都要面对的问题。

弘扬传统文化,学校是最现场,课堂是主阵地,教师是基础。“教师本身的素养、人文价值,学术专业水平和教书育人的精神非常重要。仅从这三个方面来说,我们传统文化教育的师资仍很欠缺。”在中国人民大学国学院教授袁济喜看来,教师数量不足、内涵不够使系统的传统文化教育难以展开。

“当前,传统文化进校园以一种嵌入式、掺沙子式的模式开展,是对现有教育体制的有益补充,应该充分肯定这种进步。”在袁济喜看来,当下主要是在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等,要与现在的西式教育体系融合还需要一个过程。

(摘自2016年12月17日《中国教育报》,有删节)

材料四:

传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,校园文化要有活动设计方案,扩大师生参与度。校园文化活动的目的不是比赛拿奖,少数特长生参加的活动虽然有“看点”,但受众面不广,要提供给更多学生锻炼成长的机会和平台。

从学理上而言,文化有“道”与“术”两个层面。“道”是理念,是文化的内核、本质;“术”是形式、方法。“道”承载的是价值观体系,抽去“道”,文化将成为没有生命的空壳。两者孰轻孰重,毋庸赘言。因此,传统文化进校园不是简单地开展一系列文体活动来“堆积”,不能仅仅停留在活动层面,而要不断挖掘校园文体活动的思想内涵。校园文化其实也是一种和谐文化,和谐能激活教育的潜力,成为促进教育教学发展的正能量。

对于传统文化教育存在的“弱势”问题,要整合现有教材,结合师生需求,进行版块式的专题教育,形成有学校特色的校本课程,真正实现课程育人。当前,“互联网+”浪潮如火如荼,要充分利用网络优质资源进行传统文化教育,来弥补师资不足的“短板”。

(摘自2017年12月6日《中国教育报》,有删改)

1.下列对材料相关内容的表述,不正确的一项是( )| A.第二批传承学校覆盖了31个省(区、市),传承项目种类丰富,其中各级非物质文化遗产项目占比近55%。 |

| B.弘扬传统文化,学校是最现场,教师本身的素养、学术专业水平和教书育人的精神都影响着传统文化进校园的成效。 |

| C.在导致传统文化教育活动开展困难的因素这一问题的认识上,被调查教师与袁济喜教授的看法截然不同,被调查教师普遍认为课程设置是主要因素。 |

| D.文化有“道”与“术”两个层面,传统文化进校园,在活动层面开展文体活动主要体现为“术”,不断挖掘文体活动的思想内涵则主要体现为“道”。 |

| A.戏曲、书法、传统手工技艺等进校园是传统文化进校园,在现有课程体系中加入一些传统文化的元素也是传统文化进校园。 |

| B.虽然近年来传统文化进校园活动开展得轰轰烈烈,但调查显示,比较了解传统文化的教师不足40%,这有可能成为制约传统文化进校园的一个因素。 |

| C.当前传统文化进校园主要以嵌入式、掺沙子式的模式开展,虽然值得肯定,但不如在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等方式好。 |

| D.传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,开展具有文化内涵的校园文化活动有利于创建和谐的校园文化,促进教育教学的发展。 |

材料一:

三维激光扫描技术应用于洞窟考古测绘

以往我们采用传统手工测绘的方式绘制考古测绘图,精准度和工作效率都很低。现在,我们利用三维激光扫描技术获取点云,通过点云数据确定壁画的三维位置,依据拼接图像勾勒出壁画物象的线特征,并且在考古测绘图上按照分幅的图幅大小插入标有坐标数据的网格线,便于后期整理成图,并计算出图像的准确位置和实际大小。采用上述技术绘制的考古测绘图准确、科学地记录了敦煌石窟艺术的全部信息。

利用数字技术充分展示敦煌艺术,建立敦煌莫高窟数字展示中心

随着敦煌石窟艺术数字技术不断深入和发展,我们计划建设敦煌莫高窟游客服务中心,该项目得到了国家的支持。游客服务中心将设置洞窟实景漫游厅、主题电影演播厅、多媒体展示厅以及相关配套设施。游客服务中心建成后,不仅可以将游览对文物造成的“威胁”降至最低,使洞窟得到有效保护,而且能充分扩展敦煌石窟艺术展示的场所和空间。高分辨率、高清晰度的洞窟建筑、彩塑和壁画的展示,使观众欣赏到更加细致精美的敦煌石窟艺术,并获取更为丰富的敦煌石窟艺术信息。

(摘编自樊锦诗《敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用》)

材料二:

全景漫游是虚拟实境(又称虚拟现实,英文名称Virtual Reality,缩写为VR)技术的一种实现方式。全景漫游可以真实、准确地记录和重现文物保护对象存在的环境、文物保护或者考古发掘的工作现场。游览者通过主动的操作控制,可以获得身临其境的感受。在此基础上,还能够交互地访问观者感兴趣的任意位置的细节,并提供链接其他媒体格式的功能,拓展信息承载空间。在数字影像使用领域,全景漫游技术、传统摄像技术和三维重建技术均可实现对环境的记录和重现。在环境重现的前提下,我们比较全景漫游、传统摄像和三维重建三种技术手段,如下表所示:

| 输出分辨率 | 文件尺寸 | 交互能力 | 其他媒体格式文件链接方式 | 简单和复杂场景的重现难度 | 放映平台简易度 | |

| 全景漫游 | 理论上任意分辨率,通常使用中等尺寸6324×3162 | 约50MB,任意时长浏览 | 有 | 主动链接 交互浏览 | 不受约束 | 简单 |

| 传统摄像 | 1920×1080(高清) 720×576(标清) | 高清格式每分钟约2GB,标清格式每分钟约25OMB | 无 | 被动链接 线性浏览 | 不受约束 | 简单 |

| 三维重建 | 理论上任意分辨率,但对计算机运算资源占有量庞大 | 百MB至GB级 | 有 | 根据预渲染和实时渲染的不同而不同 | 很困难。对复杂场景的重现需要付出极大的人员和设备投入 | 复杂,还有预渲染和实时浏览的区别 |

(摘编自宋利良、李大丁《敦煌石窟数字化工作中的洞窟全景漫游技术初步应用》)

材料三:

今天,进入新时代,面对新受众,敦煌文化如何更好地面向社会,适应当下,打造时代新坐标,是我们一直在思考的命题。2020年以来,莫高窟等石窟因疫情不得不停止对外开放,这给游览敦煌带来不利影响。基于此,敦煌研究院利用数字资源,推出了“云游敦煌”微信小程序等一系列线上“云展览”活动,让人们宅在家中动动手指就能“云游”敦煌。与此同时,“云游敦煌”小程序也在QQ上线。接下来,敦煌研究院将携手腾讯持续升级小程序的功能,将很快上线一批壁画的音频讲解产品,给大家带来不同的“云游”体验。文物数字化为新时代更好地传承敦煌文化提供了新思路。

文物数字化也为文物保护提供了新的想象空间。敦煌研究院自20世纪80年代开始就提出“数字敦煌”构想,旨在利用计算机技术和数字图像技术,实现敦煌石窟文物的永久保存、永续利用。“数字敦煌”资源库平台的建立,更为促进敦煌石窟的科学保护和数据资源合理有序的利用创造了条件。

此次疫情既给文博界带来挑战,也促使我们进一步广泛运用人工智能、虚拟漫游等新技术,借助5G和云计算带来的高速率的传输,进一步构建线上线下相融通的传播体系,多渠道传播敦煌文化蕴含的人文精神和时代价值,用匠心呵护遗产,以文化滋养社会。

(摘编自敦煌研究院院长赵声良《打造敦煌文化时代新坐标》)

1.下列对“全景漫游”相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.全景漫游运用了虚拟实境技术,重现文物保护对象存在的环境、文物保护或者考古发掘的工作现场,游览者通过直观体验,一定可以加深对文物的理解。 |

| B.全景漫游的文件尺寸相对较小,放映平台简单,有主动链接其他媒体格式文件的功能,拓展了信息承载的空间。 |

| C.与传统摄像、三维重建相比,不受场景重现难度限制的全景漫游输出分辨率最高,更能真实准确地记录和重现敦煌文化遗产。 |

| D.全景漫游具备传统摄像和三维重建没有实现的交互能力,可以使观者访问他们感兴趣的任意位置的细节,获得更丰富的浏览体验。 |

| A.将三维激光扫描技术应用于洞窟考古测绘,实现了测绘图准确、科学地记录信息的功能,在精准度和工作效率上,超越了传统手工测绘。 |

| B.敦煌莫高窟游客服务中心的建立,通过数字技术,扩展了敦煌石窟艺术展示的场所和空间,使游览者获得更为丰富的体验。 |

| C.为了实现对文物的永久保存和永续利用,敦煌研究院从20世纪80年代就开始使用数字技术保护敦煌文物,历经几十年的努力,成效显著。 |

| D.疫情一方面给游览敦煌带来不利影响,另一方面也推动了利用新技术进一步构建线上线下相融通的传播体系的实践。 |

| A.建设敦煌莫高窟游客服务中心,利用数字技术展示敦煌艺术。 |

| B.推出“云游敦煌”小程序等一系列“云展览”活动,方便人们居家游览。 |

| C.建立“数字敦煌”资源库平台,促进敦煌石窟的科学保护和数据资源合理有序的利用。 |

| D.进一步利用新技术,实现多渠道传播敦煌文化蕴含的人文精神和时代价值的愿景。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

前些年一家有影响的报纸在头版刊登了一篇贬斥杂交稻的文章,说杂交稻是“三不稻”——“米不养人,糠不养猪,草不养牛”。这种不顾事实的说法给农业科研人员和广大农民心头蒙上了阴影。袁隆平写了一封信寄给了人民日报社,凭着他杰出的学识和无与伦比的实践,用事实说明“杂交稻既能高产又能优质”。1992年6月18日,《人民日报》在第二版刊登了袁隆平的来信。

信中,袁隆平用平和的语气、无可辩驳的事实说,最近社会上流传杂交稻米质太差,有人贬杂交稻为“三不稻”,说什么“米不养人,糠不养猪,草不养牛”。果真是这样吗?我想用事实来回答:我国是世界上第一个在生产上利用水稻杂种优势的国家,杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976年—1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。由此可见,杂交水稻的推广,对解决我国11亿人口的温饱问题发挥了极其重要的作用。目前,全国种植面积最大、产量最高的一个水稻良种“汕优63”是杂交稻。近几年的年种植面积都超过一亿亩,平均亩产稳定在500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。的确,在我国南方生产的稻谷中,有相当一部分米质较差,这主要是双季早稻。目前积压的稻谷以及历年来粮店出售的大米,大多数为这种早籼稻。他写道,双季晚稻和一季中稻一般品质较好,粮店偶尔出售这种稻米时,则出现排长队争购的现象。而杂交稻则占双季晚稻和中稻面积的80%左右,产量占90%以上。因此,说杂交稻属劣质米与事实不符。

(摘编自沈英甲《喜看稻菽千重浪》)

材料二:

记者:您和雷锋都被评为“最美奋斗者”,你们的事迹都很好地诠释了“幸福源自奋斗,成功在于奉献,平凡造就伟大”的价值理念,有许多共同之处呢。

袁老:我和雷锋是同时代的人,都出生在旧中国,经历过国家贫穷落后、人民受苦挨饿的日子。新中国成立后,我们那一代人都翻身了,就想怎样为国家做事,报效国家,为人民服务。

记者:您和雷锋还有一个共同点,就是既热爱本职工作,又爱好文艺。雷锋有一张拉手风琴的照片,您也喜欢拉小提琴,听说还写诗,用现在的话说属于文艺青年。

袁老:是呀,雷锋喜欢做好事,也有自己的爱好。我过去喜欢拉小提琴,年轻时喜欢游泳,还拿过武汉市的第一名呢。

记者:听说您很受年轻人喜欢,有什么成功经验与年轻人分享?

袁老:成功就8个字:知识,汗水,灵感,机遇。知识是基础,汗水就是奋斗,灵感是思想要活,当你做研究或干其他事情山穷水尽时,灵感一来,就豁然开朗了。机遇就好理解了,机遇偏爱有心人。

(摘编自《做任何事情都需要雷锋精神》,《雷锋》2020年第1期)

材料三:

“让更多的人吃饱了饭”的袁隆平离开了,享年91岁。巨匠陨落,举世哀痛。他的辞世,是中国和世界科学界的巨大损失,是中国人民和世界人民的巨大损失。“国之脊梁”,必将被我们永远铭记。卓越贡献改变世界。袁隆平是“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者,是令人尊敬和爱戴的科学家。他是杂交水稻研究的开创者,是世界上第一个将水稻的杂交优势成功地应用于生产的科学家,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。他几十年来致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出巨大贡献。

治学态度影响深远。袁隆平是新中国培养的第一代大学生,饱受困难挫折,阅尽人间沧桑。无论境遇如何,他的身上始终流淌着家国天下的热血,青春年华挥洒在田间地头,须眉皓然仍然孜孜不倦于攀爬超级杂交稻的巅峰。一路走来,袁隆平的科研不乏质疑、失败、挫折,他始终保持埋头苦干、不畏艰苦的科研基本功,闯出一片新天地。他那句“哪有搞科学研究不失败的呢”,一直鼓舞着无数科学家博弈科学的竞场;他那句“做科研不要怕冷嘲热讽,不要怕别人说你标新立异”,一直激励着年轻学子勇闯创新的殿堂。

高尚情操受人敬仰。袁隆平的人生原则是淡泊名利,踏实做人。他无数次拒绝了来自国外的巨薪聘请,因为他知道他和杂交水稻的根都在中国。功名之下不忘初心,他始终铭记投身科学研究的激情与梦想,始终铭记把杂交水稻不断带向更高境界的不渝追求。对待成就,他极富人情味,常怀感恩心,把杂交水稻的功劳归功党和人民。生活中,他既不追逐时尚的消费观,也不把个人的财富看成是负担,曾因为多看了几眼豪车上新闻,却依然选择普通的车子下试验田。“如果老想着享受,哪有心思搞科研呢?”这就是他对待生活的态度。

(摘编自《袁隆平的卓越人生就像他最热爱的种子》,《四川在线》2021年5月22日)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.由材料一中袁隆平援引的数据可知,自1976年起15年间,我国粮食累计总产量就达到2000亿千克。 |

| B.双季早稻米质差,而双季晚稻和一季中稻则品质好,其中主要是杂交稻,因此,杂交稻品质并不差。 |

| C.袁隆平出生在贫穷落后、人民生活水平差的旧中国。他怀着拳拳赤子心,立志为国家做事、为人民服务。 |

| D.作为和雷锋同时代的人,袁隆平认为“学习”“奋斗”不容忽视,但偶然的“灵感”“机遇”更为重要。 |

| A.写好人物通讯的关键是抓住人物的特点,写出人物的鲜明个性和情怀境界。材料一中袁隆平的来信,就展现其非凡的修养和学识。 |

| B.材料二中,记者的提问从袁隆平和雷锋的共同爱好切入,说明记者能事先了解采访对象的生活背景,讲究访谈技巧,发问得体。 |

| C.袁隆平把“淡泊名利,踏实做人”当做自己的人生准则,因此他多次拒绝了来自国外的巨薪聘请,心无旁骛地投身于科学研究。 |

| D.袁隆平认为,如果总想着享受,就不会有心思搞科研。可见,搞科研需要耐得住清贫、守得住寂寞,保持住静气与专注。 |

| A.2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。 |

| B.1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。 |

| C.1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。 |

| D.1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。 |