材料一:

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中华文明的瑰宝。近百年来,随着西风东渐,中医药呈边缘化趋势。事实证明,中医药一旦背离了自身发展规律,中医西化必将丧失自我。因此,看待中医、运用中医、推广中医必须遵循中医药自身发展规律。在几千年的发展进程中,中医药形成了独特的宇宙观、生命观、健康观、疾病观、防治观。这些理论是长期积淀形成的,是中医药生存发展的根基。眼下,不少中医秘方、验方和诊疗技术面临失传的风险。我们应该把散在民间、融入生活的中医药技术充分发掘出来,整理收集保护起来,更好地传承下来,为人类健康造福。

中医药发祥于中华大地,植根于中华文化。中医既是古代的,也是现代的,更是未来的。

(摘编自2019年11月28日《人民日报》评论)

材料二:

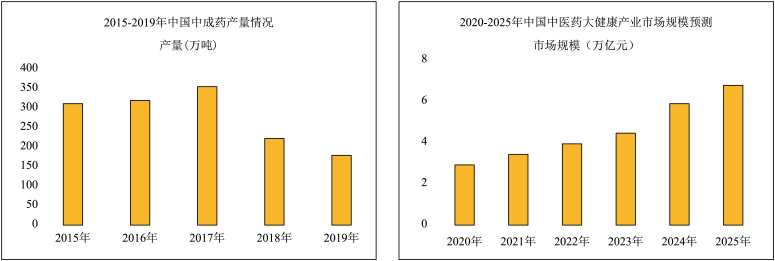

材料三:

在中药产业发展的“春天”里,中医药却遇到了“寒冬”。中医药的传承与发展得到了党中央和国务院的高度重视,《中医药法》已颁布实施。但是,中医药的临床治疗地位并未充分体现,歧视中医药、歪曲中医药、排斥中医药的现象仍然大量存在,中医药“被质疑、被辅助、被限制、被停用、被淘汰”等寒流阵阵来袭。

这反映对中医药的认知误区尚存。其一是说中药不良反应发生率高,尤其是中药注射剂。而据国家药监部门发布的年度药品不良反应报告,中药不良反应数量占比一直在17%上下,仅为化学药品的四分之一,且许多中成药的不良反应并非药物本身所致,而是缺少临床用药指导原则、不合理使用等;其二是将中药主要作为辅助用药;其三是临床中以现代医学思维模式来使用中药,普遍存在按病种选药和辨证不足的问题。

(摘编自《以高质量标准化突破困境》)

材料四:

中国是中医药的发源地、中医药原材料的输出地和最大的消费国。然而,目前,中医药传统经典名方却被不少国外公司无偿占有。他们通过合作、收购、兼并获得中国的中药知识产权,在所在国申请专利,禁止中国企业生产和销售。

尽管保护传统知识已成国际共识,但现状颇为尴尬、而中医药传统知识多处于公开状态,现行知识产权制度强调保护新颖性和创新性,无法有效保护传统中医药。统计显示,我国不少现代中药没有申请专利。因为申请专利意味着将方剂全部公开,他人只要在现有方剂基础上稍作改动,就可能得到一个新的方剂。不公开方剂难以获得专利,公开了则可能导致方剂价值受损,这是中医药企业普遍面临的困境。

我国的知识产权法律体系只保护结果创新,不保护资源来源。因此,唯有从源头上保护好中医药的知识理论体系,才能促进中医药事业的创新发展。例如,地黄丸家族由六味地黄丸加减而来。只有保护好制备六味地黄丸的“理和法”,知柏地黄丸、杞菊地黄丸、归芍地黄丸等“方和药”才会不断涌现。如果只保护“方和药”,不保护“理和法”,中医药创新的源头就会枯竭。与其下游拦坝,不如上游开源,对中医药经典名方形成“从头至尾”的整体保护,保护好中医药这一中华民族的伟大创造。

(摘编自2020年01月17日人民日报)

1.下列对材料相关内容的理解和分析正确的一项是( )| A.中国是中医药的发源地,伴随着中医药的发展,中医药技术不断发掘出来,中医秘方、验方和诊疗技术也得到了发展。 |

| B.2015年到2019年,我国中成药产量增加,行业加工收入持续增长,因为多种因素的影响,增量起伏变化显著。 |

| C.中医药“被质疑、被辅助、被限制、被停用、被淘汰”是因为中药不良反应发生率高,临床中以现代医学思维模式来使用中药。 |

| D.中医药产业作为我国医药产业的重要组成部分,是我国最重要的民族产业之一,发展中医药有利于经济发展。 |

| A.近百年来,中医药呈边缘化趋势的原因主要是西医不断发展,而中医治疗过程较长且疗效不如人意。 |

| B.只有遵循中医药发展规律,立足根基,保持特色,中医药才能根深叶茂,中医医术方可生生不息。 |

| C.中药不良反应数量仅为化学药品的四分之一,许多中成药的不良反应是缺少临床用药指导原则以及不合理使用造成的。 |

| D.随着人民群众的医疗保健意识不断增强,我国中医药产业的市场规模将会相应扩大中医药行业也将有很大的发展空间。 |

相似题推荐

材料一:

由郭帆导演、根据刘慈欣同名小说改编的电影《流浪地球》自今年大年初一上映以来,截至2月20日,国内票房已突破40亿元,观影人次超过8500万,海外票房突破500万美元,创下了近5年来中国电影在海外的最好成绩。该片已经成为中国电影市场和中国科幻电影史上的现象级大片。

2月20日,中国国家电影局主办的《流浪地球》研讨会在京举行。研讨会上,科幻作家韩松说,《流浪地球》的成功因素之一是从一开始,就考虑了与世界的对话。它不仅传达了中国的传统文化理念,还反映了人类的共同价值。影片所传达的理念与西方虽有不同,却又具备巨大说服力和感召力。科幻电影必将是传播中国文化软实力的重要平台。科幻能够超越国家与民族,成为人类文明交融互鉴的一种方式。影片通过凝聚全人类的共识来解决地球的生存危机,凸显了“人类命运共同体”的理念,显示了中国价值观念的伟大力量。

(摘编自《影片〈流浪地球研讨会发言摘编》,《人民日报》2019年2月21日)

材料二:

材料三:

国家航天局新闻办副主任孟华认为,《流浪地球》在硬科技的故事框架下,润物细无声地融入中国传统文化和价值观:一百代人的流浪地球计划投射出中国人自古崇尚的愚公移山精神;“饱和式投援”体现了全人类“集中力量办大事”的理念;父子情、兄妹情、祖孙情、战友情突出了中国人对仁义礼智信的坚守;对地球未来命运的思考具有未雨绸缪的现实意义,显示出一种中国思考与中国担当。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿则看到了《流浪地球》的另一种意义。他认为中国有尚古的文化传统,重视温故知新、以古鉴今。在影视创作中,历史剧、古装剧一直是最有影响的题材之一,即便是不少幻想类、穿越类的作品,也往往向过去穿越、向古代穿越,缺少面向未来、基于科学的想象力和表现力。而《流浪地球》借助刘慈欣小说的建构,给我们呈现了一个科学幻想基础上的未来世界。人类未来2500年的伟大救赎行为,使这部电影有了全新的时间观和空间观。想象未来、想象宇宙,地球流浪的故事让中国电影开启了一个新的维度,一种新的想象,展开了想象和创新的文化精神。即便影片对未来的设计、对科学的假设、对人物的呈现还有瑕疵和遗憾,但是它所开启的绚丽而宏大的科学与想象的未来,对中国电影来说如同空谷足音般珍贵。

(摘编自《流浪地球〉:硬科技与软文化打造中国科幻大片》,《光明日报》2019年2月27日)

材料四:

“《流浪地球》中,人类作为整体出现,而不是不同个体、种族之间的冲突,即‘人类命运共同体’。”刘慈欣说,“我是在中国文化的大背景下创作的,地球是全部历史、文化、文明之根的一个象征。带着地球一起在太空航行,表达了中国人对故土、对家园的感情和情怀。我在宇宙的大背景下去表现这种情怀。”

北京大学艺术学院院长王一川说,影片摆脱了美式科幻片主导的“逃离地球”范式,独创出崭新的“流浪地球”范式,体现了对地球家园的深厚感情。“这种范式植根于中华民族文化传统的深层,传承了由愚公移山、精卫填海、女娲补天等神话所代表的保卫自身家园的传统,体现了中国文化对未来世界科幻命题的一种独特的想象和解决方式。”

(《流浪地球票房过40亿元:开启中国科幻电影创作新征程》,“新华网”2019年2月21日)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.根据2017年、2018年上半年的整体产值,科幻电影是中国科幻产业中的主力军,整个行业呈现出增长态势。 |

| B.2018年上半年在国内科幻电影整体票房中,占比最大的依然是从海外引进的影片,占比超过九成,国产科幻电影的票房比例不足一成。 |

| C.《2018中国科幻产业报告》说明中国科幻产业布局并不合理,过于依赖科幻电影的发展,《流浪地球》的热映将加重科幻产业的这一依赖。 |

| D.《流浪地球》票房的不断突破,在一定程度上反映了《2018中国科幻产业报告》中对2019年本土科幻电影票房将大幅增长的预测的准确性。 |

| A.《流浪地球》海外票房突破500万美元,创下了近5年来中国电影在海外的最好成绩。这部影片在传达中国传统文化理念的同时反映了人类的共同价值。 |

| B.材料三中,孟华和尹鸿对电影《流浪地球》的解读角度不同,其中,孟华着眼于影片对中国传统文化精神的展现和传承方面。 |

| C.尹鸿认为《流浪地球》开启了新的维度、新的想象,展开了想象和创新的文化精神,这一意义弥补了影片在科学假设、人物塑造上的瑕疵和遗憾。 |

| D.与美式科幻片主导的“逃离地球”范式不同,《流浪地球》所创造的“流浪地球”范式则体现了中国传统文化中的家园情怀。 |

材料一:

近日,教育部、科技部印发了《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用、树立正确评价导向的若干意见》,这对破除论文“SCI至上”和“过度追求SCI相关指标”,树立正确的评价导向,有着极为重要的现实意义。

一段时间以来,我国科研评价的政策制定始终受人才评价和职称评聘政策所左右,把科技评价与人才评价混同,就“科研”评“科研”,评价指标单一,重数量轻质量,重论文轻应用,以评价基础研究的指标来评价所有类型的科研。由于科技评价的功利导向,SCI从一个最初为了科研人员能在短时间内找到与自己研究工作密切相关的论文索引工具,在中国逐步变成一定程度上扭曲科学研究目的,绑架科研和学术评定,让科研人员爱恨交加的核心评价指标。如今,有人戏称SCI、ESI等指标就是学术界的GDP,原因就在于这些指标与奖金、拨款等物质利益因素直接挂钩。比如,目前国内几乎所有的大学都对学校员工发表的SCI论文实行奖励制度,而且把期刊分为不同级别种类设立不同的奖励金额。

(摘自李志民《评价与时俱进 科研回归初心》)

材料二:

囿于评估本身的局限,没有一项体系或模式可以对评估对象进行完美的评估。科研评估也不例外。换句话说,一个科研评估体系或模式必须预载并匹配评估目的,否则科研评估的信度和效度都将无从谈起。如何确立清晰且能够被广泛接受的、具有可行性的评估目的,就变得至关重要。这是必须首要树立的科研评估原则。

跟随评估目的而来的,是评估目的预载及体系匹配的复杂性。政府部门的评估,其目的应该更多体现在监管和促进国家宏观科研目标与任务的达成,并勇于承担公共问责。对于各大学而言,其评估目的则完全不同,要侧重于科研过程和产出,以促进院校的进一步发展和社会贡献为首要功能。评估的复杂性决定了这两个不同主体的评估体系成模式,必须是有差别同时有协同关联的。

再次,正如绩效评估的天然局限一样,科研评估虽然是科研事业发展的必要环节,我们不能也不应该过分强调它的功能,而应该注意其应用的合理性与适切性,避免评估在科研和高教发展中的过于强势,导致评估主义的泛滥。日本的科研审计文化、台湾的SSCI综合征、香港的科研绩效主义都受到社会各界及专业团体的广泛批评,为我们提供了这方面的负面典型和前车之鉴。

科研评估的目的性、复杂性和合理性,决定了科研评估的第四个原则——创建和采用各类科研评估体系的慎重性。在采用某一种评估体系或模式之前,对它的背景、原理、适切度、正负面效应都应该作全面、科学和文化的综合了解,而不是仅仅限于技术操作层面上的肤浅理解,避免只见树木不见森林。对于借鉴而来的国际经验(包括SCI论文指标体系),这点尤为重要,而文化理解就显得十分关键。吃透其原理、精神及背后的复杂背景,才不至于盲目模仿、食洋不化。解决之道,当然不是坐井观天、闭门造车,而是拿出勇气、敞开胸怀、面向世界,强化和海外华人学者的深度合作。

(摘自李军《破“SCI至上”,科研评估如何改进》)

材料三:

以SCI论文数量、被引次数、ESI高被引论文数量等指标为依据的科研评价方法常被比喻为计件制,即按照工人生产的合格品的数量和预先规定的计件单价来计算报酬的一种工资形式。这种评价模式在制造业广泛存在,适用于重复性劳动,而并不适用于创新性劳动,否则只能激励科研人员以牺牲创新性为代价去追求数量带来的回报。创新性劳动的评价应该以创新程度为基础,劳动成果应该差别对待。

普赖斯奖(科学计量学领域)获得者Francis Narin于1978年提出了关于科研评价中定量与定性指标关系的观点,他认为论文数量、被引次数等指标虽然最客观,但是离被评价对象真实状态最远,而离被评价对象真实状态最近的指标是同行评议。他的观点影响了一代科学计量人。《莱顿宣言》(2015年4月22日发表于《Nature》倡议;定量指标可用于支撑同行评议,但不能取而代之。遗憾的是,在评价实践中,同行评议往往并不能充分发挥作用,但这并不代表同行评议无效,诺贝尔奖的评选过程是同行评议的典范,至今在全球享有盛誉。英国的科研卓越框架REF(Research Excellence Framework)作为全球科研评估的典范,也几乎完全依赖于同行评议。

同行评议制度的公信力依赖于良好的学术环境与公正的科学家。从诺贝尔奖的评选过程来看,公开似乎不是必要条件,但在难以保证评审人不被非学术因素干扰的情况下,让同行评议过程接受全社会监督未尝不是一种可行的方案。

开放同行评议(Open Peer Review)是开放科学(Open Science)的重要组成部分,包括开放评审人身份、开放评审报告、开放参与评审三种模式,能在一定程度上解决传统同行评议过程中的不透明、缺乏激励等问题,目前在一些学术出版集团、学术期刊、学术组织中颇受欢迎,例如,PLOS(美国科学公共图书馆)、BMC(BioMed Central出版社)、Nature Communications、EMBO(欧洲分子生物学组织)等等,而且加入开放同行评议的出版集团、学术期刊、学术组织越来越多。

(摘自李军《理性对待“SCI”用好“同行评议”》)

1.下列对“SCI至上”现象的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“SCI至上”是以评价基础研究的指标来评价所有类型的科研,在一定程度上扭曲科研的目的,绑架科研和学术评定。 |

| B.“SCI至上”是把科研人员寻找相关论文的索引工具变成对科研人员的核心评价指标,从而将科研工作引上错误的方向。 |

| C.“SCI至上”忽视评估本身的局限,用存在缺陷的体系或模式去评估对象,这种本身并不完美的评估没有信度和效度。 |

| D.“SCI至上”实际上是依赖SCI的“计件制”来评估科学研究,这种只适用于重复性劳动的评估模式并不适用于创新性劳动, |

| A.材料引述国内大学实行SCI论文奖励制度的事实,是为了批判科研人员过于重视物质利益、一切向钱看的错误倾向。 |

| B.材料二引述“科研审计文化”“SSCI综合征”“科研续效主义”等受广泛批评的事实,意在说明绩效评估的天然局限。 |

| C.材料三将以SCI数量等指标为依据的科研评价方法比喻为计件制,运用比喻论证,化抽象为具体,说理生动形象。 |

| D.材料三引述普赖斯奖获得者Francis Narin的观点,增强了论证的权威性,有力地说明了“同行评议”的重要。 |

| A.研究者发现,量化指标对研究型大学设置更大的目标和更高的标准具有正面影响,它可以促使大学参与到追求更高质量的全球竞争体制之中。 |

| B.大阪大学石川真由通过研究发现,对排行榜的运用无法确保不同年龄阶层的学者之间的公平,反而造成英美学术圈主导世界知识话语的趋势。 |

| C.拉美学者通过相关文献的梳理发现,在全球排名和科研评估下的科研人员和学者,没有人能逃避“标准化”“商业化”和“同质化”的控制。 |

| D.英国兰卡斯特大学的泰瑞·伊哥顿教授观察到,英国大学体系中弥漫着唯审计和问责是瞻的风气,似乎人文学科将在这种灾难中彻底死去。 |

5.“同行评估”有什么优越性?请根据文意进行归纳。

材料一:

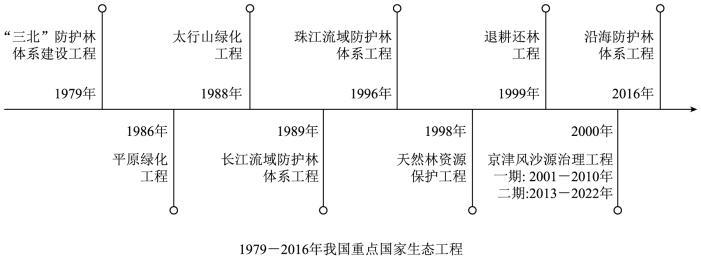

2018年,Nature 发表长篇综述论文,明确指出:近40年来,中国启动了包括“三北”防护林体系建设工程、京津风沙源治理、天然林保护等16项投资巨大、影响深远的生态修复工程。截至2016年,这16项工程调动了5亿劳动力,在约620万平方公里的土地上共投资了3700多亿美元。这一努力在全球范围内都是史无前例的,且成就巨大。2000-2017年,中国通过一系列生态修复工程来进行绿地恢复,实现了大地“由黄变绿”,贡献了全球25%的绿色增加量;对照联合国2030年可持续发展目标的17项指标,每一项都表现出趋好势头,特别是在土地退化修复方面,提升最为显著。2000-2015 年,中国土地净恢复面积占全球的18.24%,位列世界第一,对全球土地退化零增长作出了重要贡献,中国防治荒漠化的方案和模式再次成为国际社会的关注焦点。

(摘编自《大国治沙:中国方案与全球范式》)

材料二:

现代力学研究表明,沙子颗粒之间极为松散,并无作用力存在。而土壤微粒之间存在着作用力,能够在力的作用下形成一个整体架构。简单来说,土壤的这一力学特性,能够使土壤微粒之间存在一种名为“万向结合约束”的特定约束。从某种意义而言,沙子其实也是一种土壤,只不过其受到了不同程度的破坏。为此,有科学家大胆设想,如果也赋予沙子颗粒这种“万向结合约束”的作用力,是否就可以把沙化土地重新变成具有调节与修复能力的土壤,并在沙地上打造出全新的绿洲呢?最终,有研究团队从自然界中提取了一种植物纤维黏合剂,从而开启了一段“化沙为土”的神奇之旅。

在利用这种神奇的黏合剂进行防沙治沙的过程中,人们只需要将沙子与黏合剂相互混合,再灌入一定量的水,沙子旋即便拥有了“万向结合约束”的作用力,仅仅数分钟后,原本黄色的沙子就会在黏合剂的作用下逐渐变为深褐色。非但其外观与自然土壤无异,还同时具备了类似于土壤的养分和水分涵养性。此时,再抓取一把混合了黏合剂的沙子,手上的沙子就不再会松散垮塌。这种神奇黏合剂有望助力沙漠变绿洲。

(摘编自沈臻懿《科技防沙治沙路》)

材料三:

蚂蚁金服在2016年8月底推出蚂蚁森林的公益项目。简单来说,就是手机用户的部分减排行为可以换算成“能量值”,能量值积累到一定数量后,蚂蚁金服就替用户在中国北方的荒漠化地区种下一棵真树。截至2017年8月底,蚂蚁森林用户超过2.3亿,累计减排122万吨,累计种下1025万棵树,种植总面积超过16万亩。蒙古族汉子孟克巴图学会用两种方式种同一片林:在雅布赖山脚下,他和其他四位牧民一起种植着蚂蚁森林的梭梭树;在手机里,他每天在蚂蚁森林里收能量。张喜旺种植和守护着蚂蚁森林48号的沙柳。他说,以前内蒙古库布其的风沙很大,每年会有四五十次沙尘暴。而现在,一年沙尘暴的次数只有两三次,降水量也比之前明显增加。

Digital Globe公司的卫星曾经拍摄到一张阿拉善地区的图片,能看见蚂蚁森林刚种下的一行行梭梭苗,像一条条细弱却清晰的斜线。这些“斜线”终将会长大,让黄黑色的荒漠化土地恢复绿色。

(摘编自陈颖《2.3亿人在手机里种树1025 万棵真树卫星可见》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.1979—2016年,我国启动了平原绿化、天然林资源保护、沿海防护林等16项重点国家生态工程。 |

| B.我国16项生态修复工程时间跨度大,地域覆盖面广,人力物力投入空前,多措并举,影响深远。 |

| C.中国通过一系列生态修复工程来恢复绿地,绿地增加量达25%,实现了中华大地的“由黄变绿”。 |

| D.中国为遏制全球土地退化作出了杰出贡献,2000 年以来的十多年间,土地净恢复面积居世界第一。 |

| A.科学家借助“万向结合约束”的作用力,把沙化土地重新变成具有调节与修复能力的土壤,有望实现沙漠变绿洲的目标。 |

| B.化沙为土的神奇黏合剂外观与自然土壤无异,同时还具备了类似于土壤的养分和水分涵养性,使沙子不会松散垮塌。 |

| C.受惠于蚂蚁森林的公益项目,内蒙古库布齐沙漠沙尘暴次数大幅减少,降水量明显增加,这些使土地荒漠化得到逆转。 |

| D.蚂蚁森林项目通过“能量值”换真树的方式,鼓励用户的减排行为,将减排节能、公益捐助和治沙种树合理结合了起来。 |

关山月——民族气节传千秋

柳琴

1989年冬,我去香港参加世界佛法大会,归来时已是1990年初,楚图南建议我途经广州时访问关山月、商承祚、欧阳山等老前辈。楚老语重心长地对我说,世人说画常说价,我言民族气节传千秋。抗战时期,关山月在画家中是“以笔代戈”的杰出代表人物之一。

关山月1912年农历九月十六出生在广东省阳江县埠场果园村,当时正值社会变革时期。他原名关泽需,自幼喜爱作画,所见之物皆可入画,被乡里称为奇才。他的父亲教子极严,令他从六岁开始读私塾,经、史、子、集、诗词、书法都要学,这为他日后治学打下了坚实的基础。1919年爆发了“五四”爱国运动,1921年中国共产党成立。在国事与艺坛的巨变中,少年关山月立下了以笔墨报效国家的志愿。1931年“九一八事变”之后,东北沦陷,他痛感“国家兴亡,匹夫有责”,于是用“子云”的笔名举办画展,开始“以笔代戈”,伸张民族大义。

1935年,他入春睡画院随高剑父学画,由老师更名为关山月。1937年抗日战争爆发,日寇铁蹄的肆意践踏,使城镇百业凋零,乡村哀鸿遍野。1938年广州沦陷,他与妻子在撤退时失散,经历了国破家亡、与牲畜为伍的岁月。关山月寻师到澳门,住在普济禅院。这两年中,关山月创作的抗战组画真实地再现了日本侵略者屠杀中国人民的暴行和逃难人民所受的战乱之苦,一幅幅惨不忍睹的画面震撼人心。那时,关山月以教书为生,并在慧因法师的帮助下教绘画班,白天写生创作,筹备抗战画展,晚间忍受着饥饿研究画艺。抗战画展经费不足,没有钱装裱,慧因法师援之以手,为关山月担保。在香港、澳门举办的抗战画展取得了成功,叶浅予在《今日中国》上发表了关山月的抗战组画。同时,他创作的《渔民之劫》等作品入选由苏联主办的“中国美术展览”。关山月的抗战组画只展不卖,他的花鸟山水画被抢购一空。当他归还装裱费时,慧因法师已为他付清此账,还叮嘱他将钱用于抗战画展在大后方的巡展。关山月永远忘不了慧因法师的高风亮节,忘不了这位出家人对抗战画展的慷慨资助。

1940年,关山月告别恩师高剑父,知音慧因法师,越过日寇的封锁线到达广州,因无法战地写生,他辗转到达大后方。关山月一面在云、贵、川写生,一面在桂林、贵阳、成都、重庆、昆明等地举办抗战画展,用画笔激发人民的抗战热情。这期间,他结识了郭沫若、陶行知、夏衍、欧阳予倩等一大批抗日的文化人士,他的绘画技艺也不断提高。他创作的《黄河冰桥》《塞外驼铃》《蒙民迁徙图》等一大批作品受到社会各界的称赞。于右任为他的《哈萨克鞭马图》题词,吴其昌为他的《漓江百里图》题写长跋,张大千花一千元高价购买他的一幅山水画,美国新闻处欲出高价购买关山月所摹敦煌壁画。徐悲鸿评价他的画:风格大变,造诣愈高。郭沫若为他题跋:纯以写生之法出之,力破陋习,国画之曙光吾于此喜见之。朱光潜认为关山月的画:“备中西之长,兼具雄奇幽美之胜,竿头日进,必能独树一帜……”1946年他的名作《祁连牧居》代表中国参加联合国在巴黎举办的教育展览,备受赞誉。1948年他应邀出任广州艺专教授兼中国画科主任,开启了美术教育家这一人生的新篇章。

关山月一生与民族同忧同喜。1949年他参与绘制巨幅《中国人民站起来了》,表达了中国人民翻身做主的豪迈心情。1959年他与傅抱石合作了《江山如此多娇》,画面气势宏大,喷薄而出照耀千山万壑的骄阳,吐露出中华民族自立于世界民族之林的雄心。中国在联合国恢复合法席位以后,关山月饱含激情为联合国中国厅创作了巨幅《报春图》。1976年,关山月以《松梅硕》表达全国人民与“四人帮”顽强斗争直至胜利的自信。几十年来,关山月的创作成为中华民族优秀文化的一部分。他的画深受中国人民和世界人民的喜爱。1982年,日本《读卖新闻》把关山月的《俏也不争春》评为世界名画。中华人民共和国成立以后,关山月多次代表国家到国外交流讲学、办画展,美国加州长堤州立大学曾授予他“荣誉艺术大师”的称号。

关山月特别喜爱梅花,爱她的风姿,更爱她的风骨。1993年我主持操办“中国当代名人名作展”,赴广州征画,他慷慨地拿出大幅《梅竹图》参展。他与楚图南都爱梅花。楚老曾为关山月题写过一首梅花诗,诗口:“不怯严寒不争春,清梦幽香月下魂。万般心事如相问,应比梅花瘦几分。”楚老去世后,我将楚老生前为关山月所书的一幅梅花诗遗墨转交给他,关山月非常珍视。1999年夏天,正当我为楚图南诞辰100周年筹备出版纪念文集时,关老携女儿关怡来京,送来了一幅他写的“一生心事问梅花”。他告诉我,这幅字取自楚老生前常用的一枚印章。我把这幅字用于楚老纪念文集的封面。关山月常以梅花自喻,在“文化大革命”初期,他四画梅花而被批斗下放。但他依旧深爱梅花。他对我说:“我关山月永远是布衣本色,只是风骨不改。”

(有删改)

1.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )| A.关山月抗战画展成功举办全赖慧因法师援之以手,他为关山月担保,为他付清装裱费,叮嘱他将钱用于抗战画展在大后方的巡展。 |

| B.关山月抗战期间创作的《黄河冰桥》《塞外驼铃》《蒙民迁徙图》等一大批作品被各界称赞,是因为这期间他结识了郭沫若等一大批抗日的文化人士。 |

| C.梅始终是关山月画作的重要素材,《俏也不争春》被评为世界名画,深受中国人民和世界人民的喜爱。关山月的创作是中华民族优秀文化的一部分。 |

| D.关山月与楚图南都爱梅花,楚老曾为关山月题写过一首梅花诗,两人常以梅花自喻,在“文化大革命”期间,他们都因画梅花而被批斗下放。 |

3.关山月是画家中“以笔代戈”的杰出代表之一,请结合文章简要概括原因。

材料一:

粮食安全是国家安全的重要基础。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视发展粮食生产、保障粮食安全,提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观,确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略,走出了一条中国特色粮食安全之路。全国粮食产量从2012年的61223万吨,提高到2019年的66384万吨。今年全国夏粮总产量达到2856亿斤,创历史新高。比上年增加24.2亿斤;早稻种植面积比上年增加470万亩,扭转了连续7年下滑态势。粮食连年丰收,为我国应对风险挑战、稳定经济社会大局发挥了“压舱石”“稳定器”的作用。

(摘编自《始终筑牢国家粮食安全防线》,《人民日报》2020年08月07日)

材料二:

在粮食供给方面,我国粮食生产面临自然条件的极大约束。中国人均耕地面积不到全球平均水平的一半,是俄罗斯的1/9,美国的1/5;中国人均水资源占有量不足世界平均水平的28%,是世界上13个人均水资源最匮乏的国家之一。土地和水资源严重制约着我国粮食生产的大幅提升。另一方面,我国人口众多,粮食需求惊人。人口增加、饮食结构改善和工业用粮的快速增加,都使得我国粮食需求呈现刚性增长。如果按照人均每年粮会消费量400公斤计算,未来一年至少要保证6.4亿吨的粮食需求总量。虽然我国目前三大口粮一大米、小麦、玉米的国内自给率平均在97%以上,进口粮食以品种调剂为主,但巨大的消费量仍然让中国成为名副其实的第一大粮食进口国。数据显示,2019 年我国粮食进口量高达1.3亿吨,其中大豆进口量8551万吨。因此,从中长期来看,我国仍将处于粮食供需的紧平衡状态,粮食安全危机意识不客放松。

全球疫情暴发后,一些粮食出口国立即宣布限制粮食出口,以确保本国粮食消费。3月,全球最大的稻米出口国印度宣布开始“封国”,世界小麦第一出口国俄罗斯在7月初宣布,计划将俄罗斯“粮食出口配额制”常态化。截至目前,包括俄罗斯、越南、泰国、柬埔寨等至少13个国家,相继出台了粮食出口限制措施。疫情、蝗灾、洪水等因素,必将极大影响粮食生产、储运、加工、交易等各个环节,世界粮食安全问题日益突出。这对粮食进口国来说,当然不是好消息。

(摘编自《粮食问题,是天大的问题》,《大众日报》2020年08 月20日)

材料三:

近日,习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出,餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心!据统计,我国每年浪费的粮食约3500万吨,这个数字接近中国粮食总产量的6%。粮食安全是国家安全的重要基础,浪费粮食虽然看上去是个人行为,但却可能产生全局性的危害。“粮食产业稍有‘风吹草动’,便会影响经济社会稳定发展,只有开源节流,才能让大国粮仓的根基更加牢固。”中国人民大学农业与农村发展学院教授郑凤田说。

“制止餐饮浪费,要在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。”北京工商大学教授洪涛表示,必须认真贯彻落实好总书记重要指示精神,综合运用法律、行政、经济、宣传教育等手段,实现从观念到行为的重塑,加快形成全民勤俭节约、珍惜粮食的良好社会风气。

(摘编自《餐饮浪费现象触目惊心、令人痛心》,《人民日报》2020年08月12日)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.粮食安全是国家安全的重要基础,我国通过推动粮食安全观念的更新,确立国家粮食安全战略等举措,走出了一条中国特色的粮食安全之路。 |

| B.在粮食安全问题上,我国清醒地认识到必须以我为主,立足因内,以科技进步为支撑,始终把饭碗牢牢端在自己手上,确保口粮绝对安全。 |

| C.虽然我国的粮食自给率已达到97%以上,但伴随着粮食需求的不断增长,中国成为第一大粮食进口国,2019年我国粮食进口量高达1. 3亿吨。 |

| D.浪费粮食不只是个人行为,它还会危害经济社会的稳定发展,据统计我国每年浪费的粮食接近年产量的6%,制止“舌尖上的浪费”刻不容缓。 |

| A.材料一介绍了粮食安全的重要性和我国粮食产量的现状,可见我国近年粮食生产成果喜人,我们有能力维护粮食安全和社会稳定。 |

| B.材料二指出,我国人均耕地面积不到全球水平的一半,人均水资源不足世界水平的三分之一,这两个因素使我国处于中长期粮食供需紧平衡态势。 |

| C.通过材料三可知,在当前扩内需、促消费的背景下,一些人忘记了厉行节约,以消费之名行浪费之实,这是必须纠正的不良风气。 |

| D.材料三介绍了我国的餐饮浪费问题、危害及应对举措,指出制止餐饮浪费必须营造良好的社会氛围,制定实施更有力的法律法规。 |

材料一

2015年,习近平先后到云南和贵州调研。他强调,各级党委政府要增强责任感和使命感,要坚决打好扶贫开发攻坚战,要科学谋划好扶贫开发工作,确保贫困人口到2020年如期脱贫,并提出扶贫开发“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”。“精准扶贫”成为各界热议的关键词。

习近平指出,政策好不好,要看乡亲们是笑还是哭。如果乡亲们笑,这就是好政策,要坚持:如果有人哭,说明政策还要完善和调整。好日子是干出来的,贫困并不可怕,只要有信心,有决心,就没有克服不了的困难。

为打好打赢脱贫攻坚战,今年以来从中央到地方主攻深度贫困,瞄准突出难题,脱贫攻坚不断提速、提质。预计到今年底,全国90%以上的贫困县摘帽,95%左右的贫困人口将实现脱贫。当前,脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。再经过2020年一年的努力,完成剩余5%的贫困人口脱贫任务,困扰中华民族几千年的绝对贫困问题将得到历史性解决!

(摘编自2020年3月11日“扶贫网”)

材料二

近年来,各地通过强力实施精准扶贫、精准脱贫工作,给贫困地区带来了翻天覆地的变化,给农村和农民带来了前所未有的实惠。据了解,只要成为建档立卡贫困户,就可以享受精准扶贫贴息贷款、危房改造、异地搬迁或自建自购住房补贴等政策。与此同时,也出现了当地党委政府热心扶助,但部分群众怕苦怕累,不愿脱贫的现象。被列为重点帮扶的贫困村群众,大多希望能享受到这一“免费的午餐”。有些贫困户甚至希望扶贫工作能够长期保持,让自己多享受一些“免费的午餐”。这种甘愿苦熬、不愿苦干、不肯脱贫,乃至患上了“等靠要、不达目的不脱贫”的“精神贫困”症的情况,不仅令人担忧,同时也引人深思。

(摘编自2019年9月12日“人民政协网”)

材料三

人不能离开社会生活,就不能不学习文化。文化得靠记忆,不能靠本能,所以人在记忆力上不能不力求发展。我们不但要在个人的今昔之间筑通桥梁,而且在社会的世代之间也得筑通桥梁,不然就没有了文化,也没有了我们现在所能享受的生活。

我们的文字另有它发生的背景,我在本文所需要指出的是在这基层上(这里指乡土社会),有语言而无文字。不论在空间和时间的格局上,这种乡土社会,在面对面的亲密接触中,在反复地在同一生活定型中生活的人们,并不是愚到字都不认得,而是没有用字来帮助他们在社会中生活的需要。我同时也等于说,如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有发生了变化之后,文字才能下乡。

(摘编自费孝通《再论文字下乡》)

材料四

2020年4月,习近平总书记在陕西考察脱贫攻坚情况时指出,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。接下来要做好乡村振兴这篇大文章,推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

习近平总书记考察调研所到的金米村位于秦岭深处,曾经极度贫困,近年来通过网络销售、擦亮品牌,将小木耳办成大产业,实现了整村脱贫,彰显了产业发展的强大带动作用。在本次考察过程中,一张“五级书记”同框的图片热传。从党中央最高指挥部到基层“最后一公里”,习近平总书记带领大家共抓扶贫,共谋发展,彰显了上下同欲的强大决心,也是我们实现乡村振兴的信心和底气之所在。

(摘编自2020年4月“央视网”)

1.下列关于对“扶贫攻坚”的理解,不正确的一项是( )| A.“精准扶贫”成为各界热议的关键词后,习近平适时提出扶贫开发“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”,意义重大。 |

| B.扶贫开发是一项让老百姓“笑”的好政策,它可以加快各民族、各地区经济社会的发展,有利于国计民生。 |

| C.预计到2020年底,全国除极少数贫困县以外,绝大多数贫困县都将实现脱贫摘帽的目标。 |

| D.打好打赢脱贫攻坚战,有助于我国实现全面建设小康社会的目标,有助于中华民族绝对贫困问题的历史性解决。 |

| A.材料一揭示了扶贫开发攻坚的重大意义;材料二分析了精准扶贫中存在的问题,引起人们的深思。 |

| B.精准扶贫出现了一“热”一“冷”的尴尬局面,政府期盼群众早日脱贫,而群众显得比较“淡定”,消极等待,希望不劳而食。 |

| C.中国社会乡土性的基层发生了变化,乡村治理取得了明显成效,文字下乡也具有了必然性,从而能更好推动乡村振兴。 |

| D.面对贫困不要有任何畏难情绪,我们只有坚持大扶贫格局,注重扶贫同扶志、扶智结合,善谋实干,才能摆脱贫困。 |