广西钦州市2019-2020学年高二下学期期末教学质量监测语文试题

广西

高二

期末

2020-08-04

28次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

就中国小说重视“说”和“讲”的传统而言,说话简直就是小说家的天职。说话方式及意味的不同,不仅关联着小说家身份功能的变化,也折射出文学生活的变迁。20世纪以来,小说家最为特殊的说话方式是,以教师身份向以学生为主的听众讲授小说。借用毕飞宇新近出版的讲稿题名,我们可将那些由课堂讲授整理而成的出版物统称为“小说课”。

小说课的兴起,应归功于大学教育理念和制度的探索创新。在以往的文学教育中,文学史、文学批评和文学理论三者虽不至于分疆而治,但很难做到亲密无间。小说课却几乎自然而然地实现了三者间的交叉融合。讲授者的初衷虽不是讲成小说史,但在选讲经典篇目时,已无形中完成了类似文学史的筛选工作。课堂上对具体作品的解读,时刻要求讲授者兼具文学批评的眼光和文学理论的修养。也就是说,讲授者实际上身兼小说家、批评家、教育者等多重身份。当小说课从口头讲授到整理出版,它的接受对象也就从学生听众而扩展至读者大众。在后续的传播中,小说课所彰显的文学趣味、观念和立场,对大众的文学阅读、文学消费和文学接受可能产生的影响,难以估量。

在当下的文学生活中,小说课有着重要的意义与影响。

首先,彰显独到眼光,丰富批评类型。小说课作为特殊形态的文学批评,乃是作家对作家的批评。这些批评文字未必都能达到“大师的批评”的理想境界,但至少都别开生面、引人入胜。比如,毕飞字从鲁迅的基础体温感知《故乡》就显示出独到的眼光和强劲的感悟力。在学院派批评大行其道的当下,这些情感饱满、文采灵动的文字,距离所谓的学理和逻辑相对较远,但也因此减免了空洞甚至僵化的风险。在当前批评园地中,富于真知灼见的小说课,有理由被视为珍稀品种。

其次,解析经典奥秘,点拨创作技法。小说家解读经典作品,不是从辨析经典的内涵、梳理经典的接受史入手,而是以创作经验直面经典本身。一部经典就是一个独立的世界,用王安忆的说法,是由特殊的材料、思想和感情筑就的“心灵世界”;按李浩的看法,则是由幻觉、玄思以及省略、回旋感等打造的“魔法世界”。从文学教育的效果来说,小说课未必能直接造就优秀的小说家,但听者如有足够的天赋,必能从中领会创作技法,进而为自己的创作打开格局。

最后,倡导阅读风尚,重塑文学生活。小说课影响公众阅读的方式,既不是为经典祛魅,也不是戏说经典,而是精深阅读。纳博科夫曾说,成熟的、思路活泼的读者只能是“反复读者”。事实上,反复阅读不只需要付诸行动,更有赖于具有赏玩精品的趣味和心态。蒂博代认为,趣味是文学教育所无法教会的内容,但在我看来趣味仍有逐步培育的可能。真正阻碍精深阅读的,其实是读者的心态。在阅读载体日益多样化的当下,纯粹文字阅读的吸引力日渐流失,快餐式、碎片化的阅读,已经成为突出病象。在此情境中,小说课所标举的专、精、深的趣味,虽然不能立竿见影地扭转文学阅读的局面,但确有可能引领读者重新亲近经典。小说课若能坚守特色、持之以恒,必将为倡导阅读风尚做出更大贡献,有望重塑我们的文学生活。

(摘编自徐阿兵《“小说课”的兴起与文学生活的变迁》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.20世纪以来,小说家身份功能发生变化,文学生活发生变迁,小说家以教师身份向学生讲授小说,他们把课堂变为“小说课”。 |

| B.小说课是文学史、文学批评和文学理论的交叉融合,讲授者讲的虽不是小说史,却要完成文学史的筛选工作。 |

| C.在当下的文学生活中,小说课对读者大众的文学阅读、文学消费、文学接受产生的影响是难以估量的。 |

| D.小说家对作品的解读,虽说不一定能达到“大师的批评”的理想境界,但能彰显小说家独到眼光。 |

| A.文章采用了并列式结构,从三个方面着重分析了小说课的重要意义与影响,论证思路清晰。 |

| B.文章阐述“小说课”文学批评的特点时,也指出了当下学院派批评的存在问题,具有辩证意味。 |

| C.文章以王安忆和李浩为例,论证“听者如有足够的天赋,必能从中领会创作技法,进而为自己的创作打开格局”的观点。 |

| D.文章借助“小说课”的概念,论证了“小说课”的兴起对文学生活的变迁有着重要的意义与影响。 |

| A.“小说课”以经典名篇为对象,阐发小说创作的奥秘和阅读的乐趣,一经出版,接受对象就不再是学生听众,而是读者大众。 |

| B.小说课情感饱满、文字文采灵动,虽说距离所谓的学理和逻辑相对较远,但也因此避免了空洞甚至僵化的风险。 |

| C.一部经典就是一个独立的世界,小说家从自身创作经验解读经典,同一部文学作品,不同的作家对作品的诠释就不同。 |

| D.随着经济快速发展,阅读载体也日益多样化,读者更青睐于快餐式、碎片化的阅读,这就导致纯粹文字阅读吸引力的流失。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 分析概括作者的观点态度

材料一:

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中华文明的瑰宝。近百年来,随着西风东渐,中医药呈边缘化趋势。事实证明,中医药一旦背离了自身发展规律,中医西化必将丧失自我。因此,看待中医、运用中医、推广中医必须遵循中医药自身发展规律。在几千年的发展进程中,中医药形成了独特的宇宙观、生命观、健康观、疾病观、防治观。这些理论是长期积淀形成的,是中医药生存发展的根基。眼下,不少中医秘方、验方和诊疗技术面临失传的风险。我们应该把散在民间、融入生活的中医药技术充分发掘出来,整理收集保护起来,更好地传承下来,为人类健康造福。

中医药发祥于中华大地,植根于中华文化。中医既是古代的,也是现代的,更是未来的。

(摘编自2019年11月28日《人民日报》评论)

材料二:

材料三:

在中药产业发展的“春天”里,中医药却遇到了“寒冬”。中医药的传承与发展得到了党中央和国务院的高度重视,《中医药法》已颁布实施。但是,中医药的临床治疗地位并未充分体现,歧视中医药、歪曲中医药、排斥中医药的现象仍然大量存在,中医药“被质疑、被辅助、被限制、被停用、被淘汰”等寒流阵阵来袭。

这反映对中医药的认知误区尚存。其一是说中药不良反应发生率高,尤其是中药注射剂。而据国家药监部门发布的年度药品不良反应报告,中药不良反应数量占比一直在17%上下,仅为化学药品的四分之一,且许多中成药的不良反应并非药物本身所致,而是缺少临床用药指导原则、不合理使用等;其二是将中药主要作为辅助用药;其三是临床中以现代医学思维模式来使用中药,普遍存在按病种选药和辨证不足的问题。

(摘编自《以高质量标准化突破困境》)

材料四:

中国是中医药的发源地、中医药原材料的输出地和最大的消费国。然而,目前,中医药传统经典名方却被不少国外公司无偿占有。他们通过合作、收购、兼并获得中国的中药知识产权,在所在国申请专利,禁止中国企业生产和销售。

尽管保护传统知识已成国际共识,但现状颇为尴尬、而中医药传统知识多处于公开状态,现行知识产权制度强调保护新颖性和创新性,无法有效保护传统中医药。统计显示,我国不少现代中药没有申请专利。因为申请专利意味着将方剂全部公开,他人只要在现有方剂基础上稍作改动,就可能得到一个新的方剂。不公开方剂难以获得专利,公开了则可能导致方剂价值受损,这是中医药企业普遍面临的困境。

我国的知识产权法律体系只保护结果创新,不保护资源来源。因此,唯有从源头上保护好中医药的知识理论体系,才能促进中医药事业的创新发展。例如,地黄丸家族由六味地黄丸加减而来。只有保护好制备六味地黄丸的“理和法”,知柏地黄丸、杞菊地黄丸、归芍地黄丸等“方和药”才会不断涌现。如果只保护“方和药”,不保护“理和法”,中医药创新的源头就会枯竭。与其下游拦坝,不如上游开源,对中医药经典名方形成“从头至尾”的整体保护,保护好中医药这一中华民族的伟大创造。

(摘编自2020年01月17日人民日报)

4.下列对材料相关内容的理解和分析正确的一项是( )| A.中国是中医药的发源地,伴随着中医药的发展,中医药技术不断发掘出来,中医秘方、验方和诊疗技术也得到了发展。 |

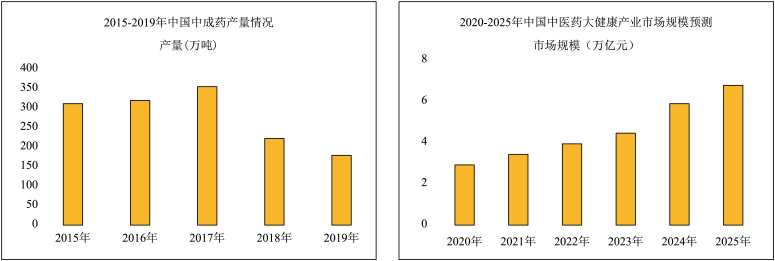

| B.2015年到2019年,我国中成药产量增加,行业加工收入持续增长,因为多种因素的影响,增量起伏变化显著。 |

| C.中医药“被质疑、被辅助、被限制、被停用、被淘汰”是因为中药不良反应发生率高,临床中以现代医学思维模式来使用中药。 |

| D.中医药产业作为我国医药产业的重要组成部分,是我国最重要的民族产业之一,发展中医药有利于经济发展。 |

| A.近百年来,中医药呈边缘化趋势的原因主要是西医不断发展,而中医治疗过程较长且疗效不如人意。 |

| B.只有遵循中医药发展规律,立足根基,保持特色,中医药才能根深叶茂,中医医术方可生生不息。 |

| C.中药不良反应数量仅为化学药品的四分之一,许多中成药的不良反应是缺少临床用药指导原则以及不合理使用造成的。 |

| D.随着人民群众的医疗保健意识不断增强,我国中医药产业的市场规模将会相应扩大中医药行业也将有很大的发展空间。 |

【知识点】 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向

寻声楚吟缓缓归

汤世杰

①听见一声“到了”,应声望去,秭归就到了。这句话猛然唤醒了我:那场“处心积虑”的返回,将将抵达。路上,我一直深究的,正是“秭归”这个地名。“秭”,《广韵》中称“千亿”。“归”,即返回,扩展为反观、反思。所谓“秭归”,便是万千人生的返回,反现与反思。

②屈原必深谙于此,他的一生是对“返回”最好的注释,而导引这一切的就是诗。屈原本质上是个诗人,以文辞与辩才名世,“诗”与“策”,是他生命的两翼。他曾极力以他的“策”去报效他的国,可惜君王既不懂他的“诗”,也无视他的“策”。当“策”的翅膀被折断,便只能返回去做他的诗人。

③我到的那天,是端午前一天。这些年,我在异域他乡身心俱疲,每时每刻都渴望着归去。如果“返回”“归”是秭归的一大属性,漂泊与流浪,则是秭归的又一大属性。没有漂泊与流浪,何来“返回”与“归”?

④多年前一个端午,我去过老秭归。那年的端午诗会是在一个幽暗的礼堂进行。轮到我上台时,浑身都在哆嗦。“近乡情更怯”。紧张,突然意识到了那个时刻的庄严。诗是秭归的骨与血。只有那时,你才会真切想起你面对的,是中国最古老也最伟大的诗人屈原——一直颠沛流离于江河湖海的诗人。在他身后,世界迷失了方向,至今还在迷失。汉唐以降,诗早成了仕途进阶攀附的云梯,诗的价值断崖式跌落。人沦为徒具内身的躯壳,灵魂无家可归。比如我,多年漂泊异乡,以为浪迹天涯阅尽春秋有无尽豪迈,其实无非是一种极致的自我迷失,潇洒中隐藏着的唯有孤独。在这个意义上,我们与屈原一样,一直处于无尽的流放与漂泊之中……

⑤翌日清晨我醒得早,沿乐平里盘山小道爬上去,来到屈原庙前奉上三柱香。只有在乐平里,才能感受到屈原穿越了两千多年时光,整整走过一部中国文明史。说屈原只知忠君报国的论者,他们忘了屈原终其一生都是个追寻真善美的诗人。在他那里,美政与美人同为一体,二者不过是“美”的不同形态。他是人类历史上为数不的以“美”为终极目标的歌者。美是这个世界上最崇高的,她高踞于山河之上,与日月同光。

⑥祭奠屈子的招魂仪式即将开始。在高高的屈原庙脚下,一张普通条桌,铺上一幅深红色绒嶂。凝眸处,“三闾骚坛”四个稚拙可亲的隶书字,让整个乐平里顿有千钧之重。条桌上,供着显见是出于民间手笔的灵牌:“楚三闾大夫屈原之魂魄位”,两边“清烈千秋师”“忠贞万古存”两行小字,点点滴滴都是淋漓的民心。烛灯、香炉、酒盅、点心一溜排开,轻烟缭绕,人世静穆、纸扎的引魂幡以素雅的清白,在屈原庙前沉郁的深色背景里,时而低垂,时而轻飚。由一面鼓、两面锣、一副大钹组成的乐队,四个乡人,把阵阵锣鼓敲打得叫人热血盈沸。三个吟诵招魂诗的乡人开始了吟唱。那是始自屈原的道地楚吟,来自大地,悲悯悠扬,深切跌宕,忧而不伤。置身在那样的气氛里,异样的肃穆让人既振奋充盈,又虚脱无力,屈原若魂魄来归,必可听见乡党的声声呼唤。

⑦招魂之要义不在召回肉身,而在以吟唱呼唤、重现他的诗意。诗,从诞生之日起,便与“唱”紧紧相连。三闾骚坛的诗人,一代代地读诗写诗唱诗,那既是怀念屈原,也是他们自身生命的需要。来自俗世的吟唱者,肉身沉重,尘埃满身,没有翅膀,无法飞翔,只好以吟唱代替飞翔。他们的吟诵,率真的粗砺一如裸露的山野,无饰的挚拙恰似未耕的田园,有无名山花之清纯,有在山之水的凛冽。

⑧坐在身边的朋友悄悄问我,能不能也朗诵一首自己的诗作。久不为诗,我只在去乐平里的路上,用手机记下一些思绪。头天在县城吃过的粽子状若小喇叭,凝视良久,总以为它在吹奏什么,讲诉什么。解开紧紧缠着粽子的道道绳索,一如解开屈原身上的左徒官服,方可见屈原作为一个大地诗人的真身,向世界奉献他几经煎煮早已热透的糍糯之心,顿时诗意汹涌,蜜汁涟漪流溢,九州为之庆幸。不如此,我们将痛失《九歌》《天问》,失去那位伟大的浪漫主义诗人,而乐平里的乡亲、农人,则在千年之后,得以继续为大地招魂,为诗意招魂,为生命招魂。

⑨朗诵间隙,我与从台上走下来的乡亲悄声聊天,问他们的写作,他们的吟唱。刚才参与招魂吟唱的三位乡人,没有一个职业诗人。在乐平里,在秭归,诗性的日子已成常态。诗,伴随着他们的日常,伴随着他们的油盐柴米欢乐悲辛。

离开秭归的路上,我记述下这一切,一首仿楚辞的习作适时而生。三十五年辗转,我终于在聆听了那场楚吟后,完成了身与心的同时返回,肉与灵的共同抵达。

(有删改)

7.下列对文章内容和艺术特色的理解与赏析,不正确的一项是( )| A.文中“秭归”的全部历史,都隐藏在这一地名之中。文章开头对“秭归”地名含义的阐释,既有文化意味,又为下文作铺垫。 |

| B.第④段运用补叙,作者回忆参加端午诗会情形,说明世界至今还迷失方向,表达迷失自我的复杂心情,为下文作铺垫。 |

| C.作者热情地讴歌了屈原,以其独特的视角表现秭归厚重的文化底蕴和丰富的精神内涵,给人鲜明的艺术感受。 |

| D.本文记叙与抒情相结合,运用想象等手法,长短句错杂,整散句结合,体现散文语言之美,体现作者娴熟的写作技巧。 |

9.文章为什么花大量的笔墨来写祭奠屈原的仪式?请结合全文来谈谈你的认识。

【知识点】 其他散文 分析结构,概括主题 分析情节、语段的作用 分析体裁特征和表现手法

二、文言文阅读 添加题型下试题

【甲文】

傅咸字长虞,刚简有大节。好属文论,虽绮丽不足,而言成规鉴。颍川庾纯常叹曰:“长虞之文近乎诗人之作矣!”

咸宁初,袭父爵,拜太子洗马,累迁尚书右丞。时帝留心政事,诏访朝臣政之损益。咸上言曰:“陛下处至尊之位,而修布衣之事,亲览万机,劳心日昃,在昔帝王,躬自菲薄,以利天下,未有逾陛下也。然泰始开元以暨于今,十有五年矣,而军国未丰,百姓不赡,一岁不登便有菜色者,诚由官众事殷,复除猥滥,蚕食者多而亲农者少也。”咸在位多所执正……

咸以世俗奢侈,又上书曰:“臣以为谷帛难生,而用之不节,无缘不匮。故先王之化天下,食肉衣帛,皆有其制。窃谓奢侈之费,甚于天灾。令使诸部用心,各如毛玠①,风俗之移,在不难矣”

又议移县狱于郡及二社应立,朝廷从之。迁尚书左丞。时太宰、汝南王亮辅政,咸致书曰:“咸以为太甲、成王年在蒙幼,故有伊周②之事。

【注】①毛玠:三国时期的人物,年少时为县吏,以清廉公正著称②伊周:指伊尹和周公旦。

【乙文】

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。

(《老子》第二章)

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(《老子》第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之,故有道者不处。

(《老子》第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

(《老子》第三十三章)

10.下列对甲文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.圣人且犹不免疑/况臣既不圣王/非孺子而可/以行伊周之事乎/无功而厚赏莫不乐/国有祸/祸起当复有大功也/ |

| B.圣人且犹不免疑/况臣既不圣王/非孺子而可以行伊周之事乎/无功而厚赏莫不乐/国有祸/祸起当复有大功也/ |

| C.圣人且犹不免疑/况臣既不圣/王非孺子/而可以行伊周之事乎/无功而厚赏莫不乐/国有祸/祸起当复有大功也/ |

| D.圣人且犹不免疑/况臣既不圣/王非孺子/而可以行伊周之事乎/无功而厚赏/莫不乐国有祸/祸起当复有大功也 |

| A.爵,爵位,君主国家对贵族所封的等级,中国古代分为“公”“侯”“伯”“子”“男”五等。 |

| B.诏,告知之意,先秦时代上级给下级的命令文告。秦汉后专指帝王或朝廷官员的文书命令。 |

| C.尚书左丞,官名,东汉始置,居尚书右丞上,总领尚书台庶务,主管吏民章奏及台内小吏。 |

| D.老子,是道家学派创始人,道家后人将其视为宗师。他的学说后被庄周加以发展。 |

| A.傅咸直言敢谏。他上书陈事,以陛下虽日理万机、操劳辛苦,可国家仍不富足、百姓仍不富裕来劝诫晋帝要集中精力振兴军国、重视农耕。 |

| B.傅咸针砭时弊。他反对奢侈之风,以先王时吃肉穿衣都有定制为例,规劝君王要戒奢侈,并指出了奢侈所造成的浪费比天灾还要严重。 |

| C.老子在看到事物一面的时候,常常能够关照到跟它相反相成的另一面,在看待问题、因应问题方面,都表现出鲜明的前瞻性。 |

| D.《老子》认为,“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。“自知”比“知人”更加重要,“胜人”比“自胜”更加难得,这是极富人生哲理的判断。 |

(1)一岁不登便有菜色者,诚由官众事殷,复除猥滥,蚕食者多而亲农者少也。

(2)其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

杜侍御送贡物戏赠

张谓

铜柱朱崖道路艰,伏波横海旧登坛。

越人自贡珊瑚树,汉使何劳獬豸冠。

疲马山中愁日晚,孤舟江上畏风寒。

由来此物称难得,多恐君王不忍看。

铜柱:汉伏波将军马援曾率兵南征交趾,立铜柱,为汉之极界。朱崖,今海南省琼山县一带。汉马援曾为伏波将军,韩说曾为横海将军,两人都曾率兵南征。獬豸冠:御史所服之冠,獬豸,类似羊的神兽,据说它能辨是非曲直。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

| A.首联“铜柱”“朱崖”代指穷荒僻壤、道路阻险而遥远的南方,在这暗指杜侍御出使的地点。 |

| B.颔联以“珊瑚树”与“獬豸冠”对举,互文见义,写这些珍贵的东西以此来显示汉唐国力强盛。 |

| C.颈联详写险远难行,情景交融,马精疲力尽,还要爬山涉水,船,孤帆无伴,还要冲波鼓浪。 |

| D.全诗紧扣御史职责和其卑鄙行为,构成戏剧性的矛盾冲突,增强了感染力,起到辛辣讽刺的效果。 |

【知识点】 其他隋唐作者 诗 分析、理解古诗内容 评价作者的情感、观点态度