材料一:

相比以前的更新换代,5G网络是一次更大的飞跃。5G的到来意味着流量的巨大提升。到时候,几乎所有的手机套餐都会提供廉价而且真正不限量的网络流量。“这将带来非常巨大的影响。”高通5G市场主管谢里夫·汉纳说道。举例来说,即使在没有Wi-Fi的环境下,手机应用也不再需要降低视频或图片的分辨率。事实上,你很可能会更倾向利用手机网络来下载,因为5G的速度将会比你家中或是办公室里的Wi-Fi更快。更进一步说,我们的手机也会比以往更加强大。今天的手机处理器会受到散热和电池容量的限制。但是想象一下,如汉纳所说,如果你的手机通过5G网络与更强大的计算机相连接,“处理都会在远程完成,但是由于网络速度足够快,就好像是为你手中的手机增加了一个额外的处理器一样”。

另一个巨大的变化在于:5G不仅仅是为手机设计的。它体现的是一个网络无处不在的新世界,无论是电子设备、工业机器,还是农用机械甚至汽车,都会接入网络。举例来说,5G协议允许一些数据插队,在其他数据之前进行传输。也就是说,在2023年,当两辆自动驾驶汽车需要通信以避免碰撞时,它们的数据可获得比你正在线观看的《星球大战25》更高的优先级。

(摘编自戴维·波格《5G会带来什么》)

材料二:

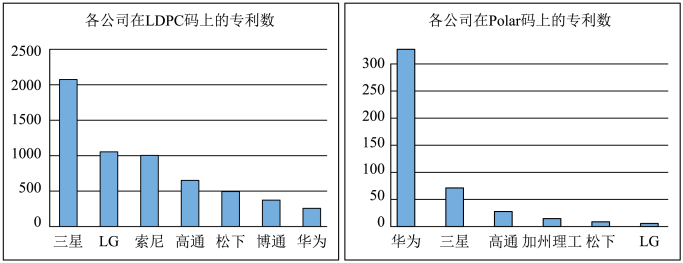

在3GPP主办的5G标准投票会议上,全球通讯企业对未来5G是使用美国高通主导的LDPC技术还是中国华为主导的Polar技术进行了投票,胜利的一方将成为全球5G行业的领导者。会议最终达成的决定是:数据通道长码和短码编码方案均采用LDPC方案,控制通道采用Polar方案。

(摘编自《透视5G投票风波》《人民邮电报》)

材料三:

外国政府的不正当竞争手段虽然会对中国电信设备制造商的发展造成一定影响,但是无法逆转中国在5G领域赶超的进程。5G通信网络建设投资规模巨大,美国等国家限制中国企业的电信设备进入,不仅会造成其国内5G投资额的进一步增加,而且会由于5G网络建设的延迟影响关联市场的发展和相关产业生产效率的提高。

中国国内具备支持5G发展的有利条件。中国是世界人口最多的国家和世界第二大经济体,消费者和企业用户数量庞大,能够为5G以及下游应用产业的发展提供足够规模的市场;同时,规模经济带来的低成本又会吸引用户,从而进一步扩大市场规模,形成正反馈的促进机制。目前,中国已经形成由电信运营商、设备制造商、零部件供应商、下游应用提供商等组成的较为完善的移动通信生态。完善的产业生态不但能够降低5G投资风险,而且能够形成合力,加速5G技术的突破和商业化应用。中国4G成熟度高,中国4G基站数占全世界4G基站数的60%。4G网络中的铁塔、电源、传输光缆、机房配套设备等均可以用于5G,有利于5G网络的大规模建设。另外,中国拥有世界上最齐全的产业门类、最完整的产业链和最完善的产业配套体系,拥有丰富的应用场景,为孕育创新性的5G下游应用提供了市场基础。经过近20年消费互联网的高速发展,中国形成了以BAT为代表的一批世界知名的领军型互联网企业,这些企业既积累了丰富的数据资源,又拥有强大的算力、算法和技术创新能力,目前正在积极进入物联网、车联网等产业互联网领域,将成为推动5G下游应用发展的重要力量。

(摘编自李晓华《5G的重要性与中国的赶超机遇》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.未来通过5G网络与计算机相连接,我们的手机可以摆脱处理器散热和电池容量的限制,就如同增加了一个处理器一样,将比以往更加强大。 |

| B.材料二表明,三星在高通主导的LDPC码上拥有较大优势,但在Polar码上与华为差距悬殊;且这两项技术上,其他各方都有一定的专利份额,很难做到一家独大。 |

| C.综合5G标准投票会议结果,华为虽然在LDPC码上的专利数不高,但总体数量遥遥领先高通,长远来看,华为将成为全球5G行业的领导者。 |

| D.从国际环境看,外国政府的不正当竞争手段会对中国的5G事业造成一定影响,但中国5G的发展是不可阻挡的,中国具备赶超的实力与条件。 |

| A.5G时代将是一个万物互联的时代,网络全面覆盖,能够进行智能管理,它可以根据实际情况,让更急需的数据进行优先传输,更加方便我们的生活。 |

| B.中国企业电信设备的进入,不仅可以帮助美国等一些国家减少其国内5G投资额,更能帮助他们加快关联市场的发展以及相关产业生产效率的提高。 |

| C.中国的消费人口规模庞大,由此带来的产业低成本会吸引更多用户,为5G以及下游应用产业的发展进一步扩大市场规模,形成正反馈的促进机制。 |

| D.消费互联网的高速发展让中国互联网企业在数据资源、算力、算法和技术创新能力等方面形成巨大优势,将成为推动5G下游应用发展的重要力量。 |

相似题推荐

金庸先生《射雕英雄传》英文版三部曲(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)将分九卷陆续出版,这是中国优秀传统文化走向世界的又一大事。中国人有“侠”情,而且这种“侠”情超越了文化边界。

侠,其实是一种态度、一种行事方式。司马迁在《游侠列传》中说,“其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之困厄……盖亦有足多者焉。”太史公的看法其实太过理想主义。在笔者看来,侠不见得真有如此伟大,反倒是韩非子的话更为直接,“侠以武犯禁”,侠是无视禁忌的。禁忌有好有坏,这种无视也自然是双刃剑,是一种直接狂放的行事方式。

侠,讲究的是豪放不羁、快意恩仇。豪放不羁,如《笑傲江湖》所描绘的,不贪高位,不惧追杀,不恋亲情,只愿与知己合奏一曲《广陵散》。快意恩仇,如王家卫电影《东邪西毒》中的洪七,他收了贫女一个鸡蛋后,冲入王府杀了一众刀客,为贫女弟弟报了仇,自己则在交战中被削掉一个手指。洪七是侠,他做事的原则不是付出与回报是否对等,而是做这事心里是否痛快。相比之下,《史记·刺客列传》中所载诸人,虽勇猛如聂政、忠义如豫让、慷慨如荆轲等,都算不得侠,因为他们把做事看作一种工作,而工作讲究的是按劳取酬。

侠,讲究的是一份担当。在徐克电影《七剑》中,被清兵追杀、身受重伤的傅青主,对无助的村民们说:“上天山,找帮手!”为什么天山上的剑客要帮助素不相识的傅青主和村民们?因为他们是有担当的侠。电影《佐罗》中,迭戈代替遇刺的好友,前往南美行总督之职,并化身蒙面侠佐罗行侠仗义,解救被欺压奴役的殖民地百姓,也是一种担当。

侠,其实很少存在于武侠小说所热衷描绘的江湖门派中。因为那些根本就是地下政治组织,而不是豪侠的聚集地。“千秋万代,一统江湖”,与其说是武侠的宏愿,倒不如说是野心家的梦想。如果说《鹿鼎记》《书剑恩仇录》中的帮会还有个“反清复明”的宏大目标,那《笑傲江湖》中各大门派的纷争,则是江湖会党互相倾轧。武侠小说虽妙,但其对大众的影响力显然还是不敌武侠片。可惜的是,近年来中国武侠电影势头渐弱。西方之侠却风头正劲,如蝙蝠侠、蜘蛛侠、钢铁侠、闪电侠、神奇女侠等一众奇侠,不仅在各自电影中大显神通,更时不时地联合作战,如《复仇者联盟》《正义联盟》等等,让观众应接不暇。

其实无论东方还是西方的文学、电影艺术作品中的侠士,都是正义的化身。他们代表着善良、勇敢、不畏强权、不慕金钱。他们有着常人所没有的本领、勇气和责任感。他们能为人们所不能,解救弱者于危难之中。他们身上寄托着人们善永远打败恶、正义永远主宰世界的希望。

(摘编自《光明日报》2018年1月17日王伟滨《中国武侠走进英语世界》)

1.下列关于原文内容的理解,正确的一项是| A.司马迁认为:侠,无视禁忌、行事方式直接,是把双刃剑。 |

| B.聂政、豫让、荆轲等人,就是豪放不羁、快意恩仇的侠士。 |

| C.电影作品中天山剑客与佐罗,都具有勇于担当的侠义精神。 |

| D.武侠小说所热衷描绘的江湖门派里面,不会存在豪侠之士。 |

| A.文章在分析“侠”若干精神本质之后,进一步评述侠在文艺中表现形式。 |

| B.文章举例分析的侠士洪七,与《史记·刺客列传》所载诸人形成了对比。 |

| C.文章以《七剑》《佐罗》为例,证明武侠片对大众比较有影响力的观点。 |

| D.文章首段引起下文议论,中间针对“侠”展开具体评析,尾段总结全文。 |

| A.金庸《射雕英雄传》英文版三部曲的出版,标志中国优秀传统文化走向世界。 |

| B.虽然侠士具有许多优秀精神品质,但是作者对他们的行事方式并不完全认同。 |

| C.与近年来中国武侠电影势头渐弱不同的是,西方仰慕侠士的风气却劲头正足。 |

| D.侠士形象都是正义的化身,寄托着人们善战胜恶、正义永远主宰世界的希望。 |

“五四”的思想家尽管趋向于传统与现代之间的划界和对峙,但在其观念的深层,依然与传统无法分离。这里可以具体考察“五四”的核心观念与儒学的核心观念之间的关系。“五四”以科学与民主为其核心观念,传统儒学的核心观念则表现为仁与礼,二者呈现相分而又相融的关系。

在政治的视域中,建立政治秩序,实现社会有效合理的运行,这是五四时期的民主观念和儒学的“礼”的观念都追求的目标,但是在建立什么样的政治秩序、以什么方式进行政治治理这一问题上,五四时期所接受的民主观念和儒学所肯定的礼制却呈现了重要的差异。按照荀子的阐释,社会政治秩序的建立乃是基于“度量分界”。所谓“度量分罪”,也就是以礼为核心,将社会区分为一定的等级结构,并为等级结构中的不同成员规定与其地位相应的权利和义务。基于“礼”的“君君臣臣、父父子子”便是通过个体在政治、伦理等方面各自承担好相关角色,进一步建构不同层面的社会秩序。作为“礼”之延伸的纲常,则一方面内含对社会秩序的肯定,另一方面又将社会关系单向化,由此形成的秩序,更多地呈现等级之分。与之相对,“五四”所倡导的民主,以超越等级差别为前提,它所追求的是肯定权利平等前提下的政治秩序。在这里,平等之序与差等之序,形成了重要的分野。

然而,儒家的核心观念除了“礼”之外,还包括“仁”。“仁”既表现为普遍的道德原则,也具有政治层面的意义。从政治之维看,“仁”的内涵不仅体现在提倡仁政、主张德治或王道等方面,而且也表现在理解和处理深层面的政治关系之上。“仁”的基本前提之一是肯定人性平等,这一点在早期儒学那里便不难注意到。尽管这种平等意识在传统儒学中并没有落实于政治领域,而主要限于伦理之域,但它多少在历史层面为五四时期接受平等的观念提供了思想前提。

五四时期的另一个重要观念是科学,科学的观念和儒家的核心观念“仁”之间同样存在多方面的关联。五四时期,“科学”常常被具体化为科学精神和科学方法,并与面向事实、追求真实的主张联系在一起。就儒学的核心“仁”而言,其内涵在儒学中后来逐渐向多重方面引申,由“仁”到“诚”,便是其中重要的衍化。在《中庸》之中,作为“仁”之展开的“诚”逐渐成为核心的概念。“诚”的涵义大致包括真诚和真实,前者关乎价值意义,后者则与“多闻阔疑”、名实一致等观念相联系,同时呈现认识论和方法论层面的意义。“诚”面对外部自然意义上的科学精神与五四时期提倡的科学精神显然具有一致性。事实上,“五四”的知识分子一再把乾嘉学派的治学方法与近代科学精神加以沟通,其中不难看到作为“仁”的具体化的“诫”所内含的注重真实、合乎事实的要求。“仁”“诚”“真实”这一儒学内在的思想脉络与五四时期提倡的科学精神之间的关联表明,作为五四时期核心观念之一的“科学”和传统意义上的儒学思想既非完全互不相关,也非仅仅彼此对立。

要而言之,“五四”的核心观念与传统儒学思想之间既相异,又相融,考察两者的关系,既要看到其间不同的价值取向,也要同时注意到其中内在的承继性。

(摘编自杨国荣《“五四”思想与传统儒学》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.“五四”民主和“礼”的观念虽然在某些问题上存在差异,但追求目标是相同的。 |

| B.纲常肯定了差等之序的社会秩序,改变了单向化社会关系,社会呈现等级之分。 |

| C.儒学有肯定人性平等的传统,这种平等意识促进五四时期平等观念的广泛传播。 |

| D.乾嘉学派的治学方法注重真实,合乎事实,这与“五四”提倡的科学精神相通。 |

| A.文章先总论后分论,从多个方面论证了“五四”与传统儒学二者核心观念的关系。 |

| B.文章运用对比论证,从政治、伦理维度比较儒学观念“礼”与“五四”民主的异同。 |

| C.文章梳理僪学内在思想脉络,为论证科学与儒学既对立又相关的关系提供了依据。 |

| D.与深入认知“五四”思想的写作动机有关,文章侧重论证新旧思想的内在承继性。 |

| A.“五四”思想家的深层观念仍然不脱离传统可见在新时代传统儒学也有其价值。 |

| B.基于“礼”的“君君臣臣、父子子”的观念让社会成员彼此各安其位,互不越界。 |

| C.儒学“仁”的内涵后来向多重方面引申,这使其核心概念的地位逐渐被“诚”取代。 |

| D.“五四”与儒学核心观念的关系表明,传统儒学不乏民主观念与科学精神的因素。 |

方俗谚语是深入浅出的群众语言,是传承中华文化、体现中国风范和民族精神的宝贵财富。然而,方俗谚语还没有得到应有的重视,亟待发掘、整理。

方俗谚语是人们长期生产生活实践的智慧结晶。谚语的实践性主要表现在生产生活领域,例如,“看花容易绣花难”,说的是知易行难。方俗谚语富有哲理,给人启迪。例如,“心急喝不了热粥”,提醒人们只有注重量的积累,才能达到质的改变。方俗谚语的实践性和哲理性并不是截然分开的。如,“话不说不透,灯不挑不亮”,反映了说话与明理的辩证关系,也反映了与民俗生活密切相关的实践经验。

方俗谚语口语性强,浅近易懂,但不失深刻。例如,习近平总书记曾用“鞋子合不合适,自己穿了才知道”比喻对国家发展道路的选择。人人都能理解的“大白话”比抽象复杂的政治语言更易深入人心。同时,方俗谚语还具有很强的文学性,常常使用轻声词、儿化词,讲求音节的和谐和句式的整齐。从语言表达上来看,既有“好汉不吃眼前亏”之类的直接铺陈叙述,也有“万人一条心,黄土变成金”等综合运用不同修辞手法的文学性表达。

方俗谚语融通古今文化,为民众架起了一座又一座通往国学经典及传统文化的桥梁。例如,方俗谚语与《论语》相映生辉的例子也很多。例如:“人巧不如家什妙”对应“工欲善其事,必先利其器”等。方俗谚语口耳相传,可以用来摆事实、讲道理;可以用于提醒、告诫、劝谏,具有重要的教育功能。如方俗谚语提醒人们“他不仁,我不能不义”“宁在直中取,不在弯中求”“父母家中坐,何必远烧香”“你敬人一尺,人敬你一丈”“严以律己,宽以待人”“人无信不立”“只做善事,莫问前程”“人美的是知识,鸟美的是羽毛”。

随着现代化进程的加快,许多方俗谚语仍停留在口耳相传的层面。语音过而不留,随时间、空间、人群而改变或消失。例如黑龙江的方言志、地方志中所收录的方俗谚语数量严重不足。有些谚语语焉不详,有些负面俗语混杂其中,从而影响了谚语文化传播的有效性与群众的认可度。如俗语“看人下菜碟”成了庸俗的处世哲学;俗语“兔子倒霉遇老雕”催生了自怨自艾的消极情绪。

出于方俗谚语传承、传播的必要性及紧迫性,在全面调查研究的基础上进行抢救性发掘、整理、保护工作已经迫在眉睫。首先,应根据系统的文献查考和全面的田野调查,建立方俗谚语电子资源库,编撰大型、权威词书,为方俗谚语的使用、教学、研究与传播提供基础服务。其次,拓展传承渠道,将方俗谚语合理纳入学校教育教学中,更好地发挥谚语的认知与教育功能;将谚语纳入家庭教育,使之成为家庭成才教育和学校素质教育的重要参考。此外,还应探索适应国际文化传播的有效策略,丰富“中国智慧”“中国方案”的文化内涵。

(摘编自周晓燕《大白话、大实话里的中国风、文化范》

1.下列关于“方俗谚语”的理解和分析,正确的一项是( )| A.方俗谚语是人们生产生活实践的智慧结晶,它口耳相传,浅显易懂,文学性不强。 |

| B.方俗谚语具有教育功能,体现了对传统文化中仁、义、孝、礼、信、善、美等的传承。 |

| C.方俗谚语流散民间,多数包含着庸俗处世哲学和消极情绪,不利于社会文明和谐。 |

| D.保护方俗谚语,建立资源库是前提,拓展传承渠道是关键,丰富文化内涵是目的。 |

| A.文章采用提出问题、分析问题、解决问题的方式展开论证,层次分明,思路清晰。 |

| B.文章论证具有思辨性,既肯定了方俗谚语的文化教育功能,也指出了其不足之处。 |

| C.文章运用了举例论证、引用论证和对比论证,论点和论证具有令人信服的雄辩力量。 |

| D.文章最后一段论述发掘、整理、传承和传播方俗谚语的具体方案,颇具现实意义。 |

| A.方俗谚语来源于实践,包含哲理,是中华民族的宝贵精神财富,具有重要的知识传播与文化教育功能。 |

| B.方俗谚语是大众创作的口头经典,是中华优秀传统文化的重要组成部分,应该开展抢救性发掘、整理和保护等工作。 |

| C.冯骥才说:“只有我们每个人都关心和爱惜前人给我们留下的这些财富,我们民族的精神才能传承下去”,这与文中观点是相通的。 |

| D.社会教育的重要任务是告诫人们要明辨是非,追求正确的思想认识与道德情操,为此我们必须学习各种方俗谚语。 |

在诸子百家中,儒家最重礼教,各种礼制均有详细记载。其中,尤以丧礼的记述为多。在孔子看来,“人之大端”有三:养生、送死和事鬼神。孟子亦曰:“是使民养生丧死无憾,王道之始也。”(《孟子·梁惠王上》)把“养生”与“丧死”看作是王道治世的两大根基。甚至认为“丧死”之事更为重要:“养生者不足以当大事,惟送死可以当大事。”(《孟子·离娄下》)

儒家之所以如此重视“送死”之事,是因为其理论体系的内在要求。儒家首先肯定人类作为世界上最有情智的群体,对于死去亲人的情感远胜于其他动物。认为作为万物之中最“有知”的生物,对逝去的亲人理当表现出悲戚与敬畏之心来,反之,是危险的。荀子强烈批评“送死不忠厚”之人,谓“送死不忠厚”的做法是“奸人之道”,他之所以仅由“送死不忠厚”就如此“武断”地在道德上给予此类人以判定,是其见微知著,从此类人对待逝者的态度就已经推知了其对待其他“生者”也必不忠厚,对待文化传统也必定不敬。

我们一般认为仁只是关于传统社会中人与人交往的理论。其实,在儒家看来,仁首先要处理生者与死者的关系,如果生者对死去的亲人尚且没有痛惜与敬慎之心,对待周围并无亲情关系的人又怎能有怜惜与关爱之心呢?依孟子的观点,人之性善,皆因其有恻隐之心,而对自己逝去的亲人尚无恻隐之心的人,此善端已不存也,善端不存则与禽兽无异也。这也正是儒家要把“事死”作为孝的终极标准的内在原因。

丧礼是形成稳定共同体的文化结构。在中国传统社会中,丧礼是家族内部的“头等大事”,当一个家族中有老人去世,所有族人都把给这位长者送终作为当下最重要的事情。另外,丧葬并非丧礼的终结,作为丧礼的延续,祭祖活动也是整个家族的“头等大事”。敬天法祖,是儒家礼仪的核心,感念先祖之德行,正是为了修正自身的德行,同时,他们也深信对祖先的感念必将得到祖先的荫佑。因此,丧葬和祭祖活动,进一步加强了家族内部的血缘认同感、亲和力与凝聚力。

此外,丧祭之礼是一种具有宗教仪式感的礼制体系,但又不是宗教。中国人这种对于鬼神的处理方式,并不过分追求外在化和实体化,而是通过化礼为俗的方式,把宗教性的信仰与情感内化入日用常行之间。人们不需要从日常生活中刻意抽离出来,丧祭仪式可以保证这种信仰不会从情感和记忆中抹去,庄敬的丧祭仪式中产生的深沉而真实的情感,能够促使个体心理结构的建立。这种心理结构的核心是敬畏感、归属感、秩序感、道德感和使命感等心理情感。

总之,以传统丧礼为首的礼制所内蕴的这种文化体系始终在深刻影响着中华民族的心理情感思维方式和行为习俗等,并成为古代中国超稳定社会结构隐而不显的锚。传统社会共同体其实一直在与时俱进的演化之中,儒家理论继续保持了其教化的作用,儒学的主体部分仍然可以嫁接到现代社会之中。虽然现代社会生活方式总体上取代了基于血缘宗亲的共同体建构方式,但是传统社会共同体的道德理念已经深入人们的血脉与骨髓之中,并且从未被其他道德理念真正取代过。因此,在当代,对于传统丧礼文化的内涵还需要重新进行深入认识和反思,并进行现代转换,重建社会共同体的文化语境,以继续为社会的稳定与永续发展发挥作用。

(摘编自王绪琴《传统文化视野中的丧葬礼制》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.儒家认为,仁是关于传统社会中人与人交往的理论,首先表现在处理生者与死者关系的态度上。 |

| B.以传统丧礼为首的礼制文化体系一直深刻影响着中华民族的心理情感、思维方式和行为习俗等。 |

| C.孔子和孟子都认为,“养生”和“送死”都是“人之大端”,并把它们看做是王道治世的两大根基。 |

| D.一个人随便对待逝者,他对待生者也必不忠厚,对待文化传统也必定不敬,所以丧葬改革是错误的。 |

| A.文章多次直接或间接引用文献,目的是论证中国古今丧祭之礼的内涵和相应的文化体系是完全一致的。 |

| B.文章针对儒家“丧礼”思想层层论述,提出传统文化视野中的丧葬礼制在当下无意义的论断。 |

| C.文章在论证结构上,先引出论题,再从“文化结构”“理论依据”和“礼制体系”三个方面予以阐述。 |

| D.文章既肯定了传统丧礼的普遍意义,又指出对其内涵重新审视并进行现代转换,体现作者的思辨态度。 |

| A.荀子强烈批评“送死不忠厚”之人,认为“送死不忠厚”的做法是“奸人之道”,作者认为荀子这一说法是见微知著。 |

| B.重视“送死”之事,可增强家族内的认同感、亲和力与凝聚力,使得基于血缘宗亲的共同体更加和睦团结。 |

| C.丧祭之礼是有宗教仪式感的礼制体系,从古至今人们习以为俗,因此把宗教性的信仰与情感转化到日常生活中。 |

| D.今天我们需要重新认识和反思传统丧礼文化的内涵,使之与时俱进,继续为社会稳定与永续发展发挥作用。 |

材料一

字母词指汉语中单独由字母构成,或者由字母、数字、符号、汉字混合构成的词。自20世纪90年代以来,字母词在汉语中得到广泛使用,并且已成为汉语词汇系统产生新词的重要形式之一。

通过对1990—2014年《人民日报》语料库中字母词使用情况的调查发现,《现代汉语词典》(第六版)所收录的字母词总数(244个)约占25年里《人民日报》使用的字母词总数(约8000个)的3%,使用总词次(110748次)约占所有字母词使用总词次(近200 000词次)的50%。

词典收录的244个字母词中,高频使用的字母词(66个)约占27%。其中字母词GDP的使用频次最高并一直呈上升趋势,与此同时,GDP的汉译词“国内生产总值”的使用频次呈下降趋势。这一变化趋势体现出国家对经济发展的重视,也体现出在词汇系统接纳这一经济领域术语的博弈时,字母词形式所表现出的表达优势。类似的字母词还有A股、CPI、IPO等。还有一类高频字母词的使用频次与当时的社会热点有关,波动较大。如WTO一词在2001和2002年使用频次特别高,与2001年底中国正式加入WTO这一事件息息相关。而字母词APEC、PM2.5的使用频次,与2001年APEC会议在上海召开、近年来悬浮于空气中的细颗粒物的社会热点话题密不可分。还有些高频词如卡拉OK、VCD、IP电话等,虽然25年总使用频次很高,但是正处于年度使用频次变化的下降期,进而可能进入低频期。

25年里总使用频次小于50的字母词被划入“低频字母词”,占收录字母词总词条的40%。从语言学视角分析,导致低频的原因有:第一,接受度不如其汉译词,如AI(人工智能)、DC(数码相机)等;第二,只在口语交际中使用占优势,如K歌等;第三,只在非大众传播媒介,如在专业领域交际中使用占优势,如SSD(固态硬盘)、HDMI(高清晰度多媒体接口)等。

综上所述,在汉语系统中,真正高频稳定使用的字母词总数并不多,使用总词次却很多,并通过反复使用而渐渐为人们所熟知。

(摘编自王秋萍《关于“字母词使用情况”的调查报告》)

材料二

近来百名学者投诉《现代汉语词典》(第六版)正式收录外来字母词涉嫌违法。引起了较大争议。

这些学者认为《现代汉语词典》违法,是因为语言文字法规定:“汉语言出版物应当符合国家通用语言文字的规范和标准。”但这一规定当时主要针对的是汉语方言和不规范汉字(包括繁体字和异体字)。字母词是汉语发展中出现的新现象——2001年中国加入WTO后,字母词才大量进入汉语;而《中华人民共和国国家通用语言文字法》是2000年公布的,对字母词的使用并未做出规定。“法无禁止即可为”,因此,不存在《现代汉语词典》因收录字母词而违法的问题。

当然,由于汉语发展了,汉语言文字使用中出现了新情况,相关法律应该对此做出规定。笔者认为,语言文字法应该尽快修改,对字母词的使用等相关问题做出规定。

(摘编自邹玉华《字母词入词典,既不违法又不违理》)

材料三

《现代汉语词典》收录的字母词从最初的39条增至244条,表明字母词在实际生活中使用范围扩展得相当快。我们也几乎处处都会碰到字母词。像X光、B超、QQ这些词,都已深入人们的生活。但也确有一些字母词,存在生造冷僻、使用不当等现象。近日见报上一则标题:“教师节幼儿园老师不收红包,只收小朋友DIY贺卡。”干吗一定要用“DIY”替代“自做”?直讲“智商”挺好懂,又何必定要玄乎成“IQ”呢?有些生造的字母词,更是一种人为的时髦。如分明是中国自己的篮球联赛,却要用英文称作“CBA”,岂不见“中超”“乒超”这种实在的称呼也挺好嘛。此外,还有许多只在特定场合使用、专业人士才能懂的字母词,像股票市场中的行话、药品说明书上的用词、通信传播的术语等,现在常广泛使用在媒体上。这样滥用的结果就是,不仅很多人看不懂,而且易招人反感。可见字母词一滥,就难免走向反面。

(摘编自李景瑞《必须高度重视净化语言生态》)

1.下列针对上述材料的理解,最为准确的一项是( )| A.三则材料都结合字母词在汉语中得到广泛使用的实际情况进行分析,而且对词典收录字母词一事都明确地表明了自己的态度。 |

| B.三则材料分别侧重于字母词的使用情况、合法性、负面影响这三个角度,但都围绕着“如何对待字母词”这一话题展开分析。 |

| C.材料一对字母词使用情况的调查较为详尽,力求准确严谨;而另两则材料侧重于对新闻热点的评论,力求迅速及时地反映生活。 |

| D.对词典收录字母词一事,材料二持肯定的态度,认为其合法、合理;材料三则持完全否定的态度,并反对在生活中滥用字母词。 |

| A.材料一选取《现代汉语词典》(第六版)和《人民日报》作为调查的对象,看重样本的权威性、典型性;材料三使用的论据较有生活气息。 |

| B.材料一通过周密的调查分析得出明确的结论,尽量避免引起争议;而另两则材料的观点则更加个性化,允许不同观点,不同意见的争鸣。 |

| C.材料一依照调查内容的性质进行分类、归纳,体现调查的科学性;另两则材料则依照先述后评的思路来写作,体现出评论的写作特点。 |

| D.材料一语言准确,逻辑严密;另两则材料的语言都比较通俗易懂。在表达上材料三比材料二更加口语化,因而材料二更具说服力。 |

教育认同具有社会制约性和主体依赖性,它受外在环境的影响和制约,其产生与发展依赖于个人内在心理机制的运行与变化,并与个体的主观认知、情感体验与行为表现密切相关。因此,社会影响因素和个体情况成为乡土文化教育认同不可或缺的条件。

教育认同受社会变迁的制约。从一定意义上讲,社会变迁为乡土文化教育提供了必要的时代前提,同时也为学生对乡土文化教育的认同提供了广阔的社会背景。对乡土文化教育的认同往往超出了教育本身的意蕴,而带有深刻的社会印迹。乡土文化教育肇始于1872年的德国,彼时完成统一大业的德国迫切需要国家认同和民族认同,开展乡土文化教育成为其必要选项。对乡土文化教育的认同成为德国国家认同、民族认同的基础,是德国教育体系的重要组成部分。我国的乡土文化教育也深受社会变迁的影响。新中国成立后,新的乡土文化教材大量出现,成为学校课程计划的重要部分。1958年,教育部要求中小学讲授乡土教材,这为乡土文化教育的认同提供了良好的制度保障。

在注重国家认同的背景下,社会结构的每一次大的转向和变革,既为乡土文化教育提供了展现自我的舞台,也为乡土文化教育的认同创设了新的前提,深刻影响着学生对乡土文化教育的认同度。社会变迁会对原有的乡土文化造成不同程度的冲击,加速着乡土文化的流变、转型、式微甚至消亡。乡土文化教育也随着社会的变动调整其内容与方式,因而对乡土文化教育的认同,会随着社会的变迁表现出各种状态。当前,我国已经进入新时代,文化自信成为当下的热点主题,包括乡土文化在内的中华优秀传统文化日益成为全社会关注的焦点,成为提升文化自信、民族自信的重要表征,人们对乡土文化教育的注度空前高涨。特别是在强调乡村振兴的大背景下,振兴乡土文化教育成为新时代的重要课题。这既为乡土文化教育在国家教育体系中占据一定位置提供了前提和保障,也为人们重新认识乡土文化教育的价值提供了新的机遇。

当前,多数国家和地区更加重视乡土文化教育,出台多项政策和采取多种措施来保障对乡土文化教育的认同。例如,美国通过《双语教育法》《美国土著语言法案》赋予印第安语以主体地位,提升学生对印第安文化教育的认知与认同度。加拿大则利用建设民族学校、出版书籍和发行影片等手段,提升因纽特文化教育在整个教育体系中的地位。

当前,我国有些地方的乡土文化教育仍缺少必要的支持。不论是之前的教学大纲还是当下的课程标准,乡土文化教育的内容都是以附属内容的形式呈现,课时安排占比相对较少。乡土文化教育或是地方课程的补充,或是校本课程的一部分,其应有之位序一定程度上被忽视。所以,在一定意义上,这种现象弱化了乡土文化教育的品格,容易造成学生对乡土文化教育的轻视,影响他们对乡土文化教育认同度。目前,我国乡土文化教育的发展方兴未艾。但从整体而言,我国的乡土文化教育仍旧缺少政策层面的规定,缺少对课时分配、内容选择、方法推介、结果评价等一系列有效的措施,导致对乡土文化教育的执行方式千差万别,出现了课程安排随意、课时量不足、教师素养不够等情况。

随着经济全球化的推进,多元价值理念也随之而来。不同文化秉持的价值理念面临对立、冲突与融合等现象。在多元文化教育的冲击面前,立定乡土意识,树立乡土文化教育的自信心非常重要。在乡土文化教育中,坚守乡土文化的价值,塑造学生的乡土文化自信,同时对其他文化秉持开放、包容的心态,做到“各美其美,美人之美,美美与共”,是乡土文化教育应坚持的原则。

对乡土文化教育的高度认同往往来自美好的乡土文化教育体验。乡土文化教育是乡土文化积淀、历史记忆等在教育中的映射,其重要价值在于接续主体的乡土文化体验,激活乡土文化情感。在现实教育场域中,乡土文化教育成为综合课程的附庸,被异化为展现学生综合素质的某种手段,或是学校特色发展的某个指标。乡土文化教育在呈现乡土内容时,一定程度上忽视了学生的乡土文化体验,导致乡土美感体验的欠缺。课题组在对天津、山西、河北三地2800余名学生的调研中发现:在乡土文化教育的课堂上,教师多是偶尔关注、询问学生的乡土感受,甚至对学生的乡土体验、情感不闻不问,没有真正激起学生的乡土热情。乡土文化教育成为简单的说教和表演。

-节选自《乡土文化教育认同的条件与路向》

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.因为教育认同具有主体依赖性,它受外在环境的影响和制约,其产生和发展也与个人内在心理机制的运行与变化、个体的主观认知、情感体验与行为表现密切相关。所以社会影响因素成为乡土文化教育认同不可或缺的条件。 |

| B.乡土文化教育始于1872年的德国。彼时其已完成统一,正迫切需要国家的认同和民族的认同,开展乡土文化教育成为德国必要的工作。 |

| C.社会结构的转向和变革,既为乡土文化教育提供了展现自我的舞台,也深刻影响着学生对乡土文化教育的认同度。社会的变迁会对原有的乡土文化造成强烈的冲击,加速着乡土文化的流变、转型、式微甚至消亡。 |

| D.加拿大通过建立法案来确保因纽特语的地位,建设因纽特民族学校,出版相关的书籍,发行电影等手段,提升因纽特文化教育在整个加拿大教育体系中的地位。 |

| A.我国部分地区的乡土文化教育仍缺少必要的支持。乡土文化教育有的是地方课程的补充,有的是校本课程的一部分,导致乡土文化教育本应该有的位序一定程度上被忽视,对乡土文化教育的执行方式千差万别。 |

| B.随着经济全球化的推进,多元价值理念也随之而来。正是因为不同文化秉持的价值理念面临对立、冲突与融合等现象,所以立定乡土意识,树立乡土文化教育的自信心尤其重要。 |

| C.乡土文化教育应坚持的原则是做到“各美其美,美人之美,美美与共”。在坚守乡土文化的价值,塑造学生的乡土文化自信的同时,对其他文化也要秉持开放、包容的心态。 |

| D.在某些地区的乡土文化教育课堂上,乡土文化教育成为简单的说教和表演。教师多是偶尔关注、询问学生的乡土感受,更有甚者对学生的乡土体验、情感不闻不问,显然并没有真正激起学生的乡土热情。 |