材料一

联合国粮食与农业组织(FA0)先后对“粮食安全”作过三次定义,分别是1974年的“任何人在任何时候都能得到为了生存和健康所需要的足够食品”,1983年的“任何人在任何时候既能买得到又能买得起他们所需要的基本食品”,以及1996年的“让所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得充足的、安全的和有营养的食物,来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好”。粮食安全的早期定义仅限于供给层面,主要强调国家和全球的粮食供给。但研究发现,由于粮食没有得到合理分配,以及在获取食物上存在物质、经济或社会文化方面的种种障碍,导致国家或全球充足的粮食供给本身并不能保证家庭的粮食安全,这使得1983年的定义将重点转向家庭和个人获取食物的问题,对粮食安全的政策关切逐步将收入、支出、市场和价格因素纳入考虑。第三次定义进一步拓展了粮食安全的内涵和外延,内涵上将食物的卫生和健康标准以及营养平衡纳入考虑,外延上则引入人权和社会文化等因素。

由于许多国家数据收集系统不完整,加之政策背景差异,进行全球粮食安全评价面临较大的挑战。目前,数值模拟、试验方法和统计模型是国际上粮食安全评价常用的三种基本方法。

(摘编自《社会科学文摘》2020年第4期有删改)

材料二

我国是世界上仅有的5%能够实现粮食自给的国家之一,但国外风险已跨越有形壁垒深入影响我国粮食产业发展。表现为国内外粮食价格倒挂,国内市场受到挤压,粮食“三量齐增”(高产量、高进口、高库存)现象依然存在,饲料及国内畜牧业受国际大豆市场价格传导影响大,外资粮企已逐渐竞争布局我国粮油市场等。为此,我国“粮食自给”战略不是尽量减少全球联系带来的风险,放弃国际化,而应主动出击,在更加开放的国际经济环境下,立足全球视野,积极参与全球粮食规则制定。加强国际农业合作,建立可靠的国外粮食供应链,最大化利用国外粮食资源,把握国外市场主动权,为规避各类风险超前谋划布局,如此方能更好地实现“粮食自给”安全战略。在全面建成小康社会背景下,我国的粮食安全不应再单纯强调产量增长,而应该转向更多地强调粮食质量能否满足消费者对于营养健康的高质量粮食品种的需求,保障居民对个性化、多元化、绿色化食物消费的需求。

(摘编自《改革》2020年第9期,有删改)

材料三

全国人大常委会近期启动为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研,旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则,以法治方式对浪费问题进行综合治理。

粮食安全涉及粮食生产、储存和流通以及消费各环节,需要从每一个环节发力。粮食减损降耗和制止粮食浪费成为重要着力点。中国社会科学院农村发展研究所研究员杜志雄认为,减少粮食损失和浪费将成为我国提升粮食安全保障程度以及实现资源环境可持续发展的潜在契机。

厉行节约是一场“持久战”,要形成长效机制,通过完善的法律制度遏制粮食浪费。当前,粮食安全保障法已列入十三届全国人大常委会立法规划第一类项目。全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文说:“此次专题调研要与粮食安全保障法立法结合起来,推动将节粮减损政策措施转化为法律规范,强化杜绝粮食浪费的刚性约束和法治保障。”

(摘编自2020年9月23日的《新华电讯》)

1.下列材料中对"粮食安全”的相关理解,不正确的一项是( )| A.FAO在1974年对粮食安全的定义仅限于供给层面,以国家和全球的粮食供给为其强调的重点。 |

| B.国家或全球充足的粮食供给并不代表家庭粮食安全,其根源在于粮食分配环节存在一定缺陷。 |

| C.1996年的粮食安全定义引入了人权、社会文化因素,考虑到了卫生、健康标准和营养平衡。 |

| D.数值模拟、试验方法和统计模型等方法并不能彻底解决全球粮食安全评价方面存在的问题。 |

| A.基于国外风险已跨越有形壁垒深入影响我国粮食产业发展的事实,我国的“粮食自给”战略应主动地加强全球联系,以保障粮食安全。 |

| B.我国的粮食安全不应再强调产量增长,而应该转向更多地强调粮食质量能否满足消费者对于营养健康的高质量粮食品种的需求等方面。 |

| C.粮食减损降耗和粮食节约作为粮食安全中的两个重要着力点,前者主要针对生产环节、储存环节,后者主要针对流通环节及消费环节。 |

| D.粮食安全保障法将列入十三届全国人大常委会立法规划第一类项目,为此,全国人大常委会将于近期启动珍惜粮食、反对浪费专题调研。 |

| A.不仅追求粮食产量增长,还要保障居民对个性化、多元化、绿色化食物消费的需求。 |

| B.确立有关节粮减损的法律,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则,并形成长效机制。 |

| C.积极参与全球粮食规则制定,尽量减少全球联系带来的风险,建立全球视野,促进更加开放的国际经济环境的形成。 |

| D.最大化利用国外粮食资源,建立可靠的国外粮食供应链,为规避各类风险超前谋划布局,实现“粮食自给”安全战略。 |

相似题推荐

在中国民歌界,龚琳娜无疑是个“另类”。几年前,她以一曲《忐忑》名噪南北,绵延其间的喧嚣与不安,几乎成为这个时代的寓言,也让她走进公众的视野。然而,2013年她和老锣创作的《法海你不懂爱》、《金箍棒》却让他们背负争议。

春寒料峭的3月,我走入龚琳娜和老锣在北京举办的“古诗词音乐沙龙”。《静夜思》、《登鹳雀楼》……老锣将典雅的中国诗词嵌入音符与律动,再加上龚琳娜或柔美或刚烈、或深沉或彷徨的歌声,温柔地唤醒那些沉睡的文化记忆,让人感叹听觉与心灵的共振竟如此美妙。演出后,龚琳娜向我讲述了她眼中的自己及民族声乐。

此生不做“套中人”

记者:5岁登台独唱,20岁保送中央音乐学院,毕业加入中央民族乐团,1999年获全国青年歌手大赛银奖和“观众最喜爱的歌手奖”……华服、盛典、鲜花、掌声似乎都已顺理成章。你那时为何要出走民歌界,为何回归?

龚琳娜:大学毕业后,我发现民族音乐的环境太单一了,几乎是千人一声。我不想做一个“套中人”,必须打破自己。这时遇到了老锣,是他让我“打开”了自己。旅居德国,让我看到世界民族音乐的风貌,捕捉到中国音乐的“根”——中国民歌和戏剧的唱法,就像登上了鹳雀楼,有一个更开阔的视角回望自己的文化。老锣告诉我,要让西方人听到汉语的美丽。《静夜思》、《忐忑》等老锣的音乐中既有中国音乐的“根”,也有与众不同的尝试,是21世纪中国的新声音。我们云游世界,在大自然里返璞归真,不断找寻自己。当这些积累几乎要在我的身体里“爆炸”时,我告诉自己必须回来。

记者:今天你演唱《静夜思》、《登高》,每一曲唱毕,都忍不住拭去眼泪,很少有歌者被音乐感染到如此境地。

龚琳娜:唱歌是生命魂魄的反射,要离自己的心很近。作品和作曲家要很纯洁,歌者也必须干净,因为歌唱是回归自己内心的过程,而不是向观众炫耀什么。因此感人的不是华丽的声音,是真实的力量。假唱假意,再大的名声,再高的技巧,都是故弄玄虚。

记者:如何让歌唱回归自己的内心,保持“纯洁”?

龚琳娜:在德国,我们住在山里面,我每天找一片干净的林地,脱去鞋子,光脚踩在地上,感觉自己的身体是一棵树、一朵花,从那一分钟起开始忘掉自己。从大自然里找到了这个东西,再唱歌的时候,状态就不一样了。

既然上天让我拥有了这个舞台,就要努力把这个舞台变成桃源,把我们的音乐变成桃源的音乐。首要的是永远尊敬音乐,音乐就是我的信仰。我不可以跨越它,利用音乐来炫耀自己。在北京,我们租住的房子有个小花园。天气暖和了,我就光脚踩在土地上,那种踏实感,让我感到不是悬在半空中。每年7月,我们都要去森林,去呼吸,放松自己。这样的方式,让我不会丢掉干净的心灵。

可惜“山珍”无人知

记者:你在微博里写:“我们的歌里有《忐忑》、《金箍棒》等麻辣火锅味的,也有《走西口》、《好花红》等小吃类的,功夫最深的要数《登高》、《桃源行》等自然山珍”。为什么通过媒体传播的是“麻辣火锅”,而不是功夫最深的“自然山珍”?

龚琳娜: 在春晚你只有几分钟的时间,没有人会静下来听《登高》,要呈现的音乐必须有光彩,而非内敛的。其实,你要唱得深刻,而非浅表的热闹,更难。我对于《金箍棒》、《大笨蛋》的喜欢并不弱于古诗词音乐。古诗词音乐是一种精神营养,提醒我不要忘记自己的责任。但在日常生活里,快乐的精神是非常重要的。“金箍棒”就是你的武器,帮你打败内心不好的欲望,生活中特别需要《金箍棒》一类的作品。

记者:同为“麻辣火锅”,为什么《忐忑》的认可度较高,《法海你不懂爱》、《金箍棒》却招来争议?

龚琳娜:一个作品的成功与否不仅在于能否得到别人的认可,更重要的是让人获得。《法海你不懂爱》的任务就是把这句咒语植入你的大脑,告诉你凡是真爱遇到阻碍,就要唱这首歌。我想很多人不是不喜欢《金箍棒》,而是不喜欢我“齐天大圣”的扮相。这毕竟是这种扮相的第一次亮相,我也在探索。大家在讨论和碰撞中,才能激发新事物的出现。

记者:所以,能否带来新感受,是评价作品的重要标准?

龚琳娜:不,不是外在的刺激,而是内心的感动。自然而然流露出来的、经得起观众咀嚼和时间检验的作品,才是好作品。我看重音乐给观众带来的力量,希望我的音乐传递生活的希望。

记者:那些“自然山珍”有面向公众的传播渠道吗?

龚琳娜:没有。要么是拼盘晚会,要么是死板的音乐会,古诗词音乐的生存空间几乎没有。我希望大家能关注这部分。通过音乐激活大家对传统文化的兴趣,是我们的愿望。

1.下列对这篇访谈录有关内容的理解和分析,最恰当的一项是( )| A.这篇访谈开头的导语既点出了龚琳娜的独特个性,以激起读者的阅读兴趣;又突出了古诗词音乐的美妙感人,与结尾暗暗呼应。 |

| B.本文中的记者认为,龚琳娜是被音乐感染的拭去眼泪的极少读者,说明歌唱者必须以“纯洁”的心态演绎纯洁的歌曲才能感人。 |

| C.龚琳娜认为,她演唱的《金箍棒》没有得到很多人的喜欢,只是因为这些人不喜欢她的扮相,但对这支歌曲还是很喜欢的。 |

| D.龚琳娜认为,音乐作品是否成功的唯一标准是能否让人获得内心的感动,好的音乐作品应当让人获得,应当经得起时间的考验。 |

3.访谈录中“可惜山珍无人知”,这个小标题中的“山珍”指的是龚琳娜吗?如果是,请谈谈理由;如不是,请说说指的是什么,并说说理由。

材料一:

“敦煌学”这一名称最早是由日本学者石滨纯太郎于1925年8月在大阪的演讲中提出的,1930年,陈寅恪先生在为陈垣的《敦煌劫余录》作序时,也提出了“敦煌学”一词,他们所指敦煌学的研究对象仅仅是敦煌文献。

1981年,随着“敦煌在中国,敦煌学在日本“说法的流传,国家相关部门开始调研,拟成立相关研究机构。1983年全国敦煌学术讨论会的召开,使社会各界,从党政机关到学术机构,从学者到民间人士,都开始关注敦煌。也正是在这种大的背景下,学术界开始讨论敦煌学的概念及学科建设问题了。20世纪80年代初关于敦煌学的学科属性及内涵的讨论,影响最大的当属姜亮夫和周一良先生的意见。

早在1956年,姜亮夫先生就在《敦煌——伟大的文化宝藏》一书中探讨了敦煌学的概念和内涵:“全部敦煌学的范围,是相当大而繁复的。从主要的内容而言,应分两大类:一是属于造型艺术的塑像,壁画、绢画及木建筑(窟椽)等;一是属于文书如竹简、写本佛经、儒经、中亚西藏印度文书及一切史料文学等。但以必然不可少的参证比较资料来说,则敦煌一带的汉墓,乃至于考古上的一切发现,也都是重要材料。廓大到全河西,全西域,乃至中央亚细亚的一切文化历史,莫不与敦煌相涉,要结合来研究才行!”由此可见,姜亮夫先生所定义的敦煌学范围比较宽,除了敦煌的文献、艺术外,还包括敦煌周边乃至新疆、中亚地区的历史及出土的文物。在1983年的中国敦煌吐鲁番学会成立大会上,姜先生又作了《敦煌学规划私议》的书面发言:“说到敦煌学,内容是相当复杂的。狭隘一点的人,只把写本、刻本、卷子算作‘学’。在我的私见,则莫高窟的各种艺术品也是‘学’:绘画、雕塑、石刻、木构建筑,无一不在整个历史文化范畴之中,而且也各有其原理、原则、方法在其中,为什么不能是学呢?凡属在莫高、榆林的一纸、一牍、一画、一字,乃至一草、一木,莫不可以作为六朝至北宋这个长时期中的文化遗产。”

姜亮夫先生关于敦煌学概念、范围和内涵的意见,并没有得到学界的广泛赞同。这可能是姜先生对敦煌学定义的范围实在太宽了的原因,这样也容易混淆敦煌学与西北史地学、吐鲁番学、中西交通史、中亚史等学科的界限。

另一个有影响的观点是周一良先生提出的。1983年5月,周一良在为《敦煌遗书论文集》作序时说:“敦煌资料是方面异常广泛、内容无限丰富的宝藏,而不是一门有系统成体系的学科。如果概括地称为敦煌研究,恐怕比“敦煌学”的说法更为确切、更具有科学性吧。”由于周先生是提出“敦煌学”一词的陈寅恪先生的学生,在史学界有重要影响和地位,所以他的意见在学术界有比较广泛的影响,当时,就是敦煌文物研究所也不称“敦煌学”,而称“敦煌”研究。

1984年,林家平、宁强、罗华庆联名发表了《试论敦煌学的概念、范围及其特点》,他们不同意姜亮夫和周一良先生的意见,提出将敦煌学的研究范围划定为敦煌史地、敦煌美术、敦煌建筑、敦煌乐舞、敦煌宗教、敦煌文学、敦煌语言文字文献研究、敦煌科技文献研究和敦煌版本文献研究。针对林家平等学者的意见,我发表了《试论敦煌学及其研究对象——兼与林家平等同志商榷》,对学界已有的敦煌学、敦煌研究、敦煌文献研究进行了考辨,提出“所谓敦煌学,就是指以敦煌遗书、敦煌石窟艺术、敦煌学理论为主,兼及敦煌史地为研究对象的一门学科”。

2001年,荣新江在《敦煌学十八讲》中,认为周一良先生对敦煌学的看法“极有见地,‘敦煌学’的确是一门不成系统的学问。”此外,郝春文最早将敦煌学定义为交叉学科。

敦煌文献发现已经120年了,早已成为国际显学,但对这门学科的概念、内涵及研究对象还没有取得比较一致的意见。我个人认为,作为一门学科的敦煌学应该是能够成立的。

(摘编自刘进宝《再论敦煌学的概念和研究对象》)

材料二:

按现代学科分类,敦煌学的研究对象的内容不仅涉及宗教、历史、语言,文学、艺术、民族等文科的诸多学科,还涉及医学、数学、天文学等自然科学的一些学科。所以,多科性或多学科交叉是敦煌学的本质特征。但是,敦煌学不是其所涉及那十几个学科的简单综合,而是由各学科与敦煌有关的部分组成的新兴交叉学科。当然,作为交叉学科的敦煌学,与我们一般所说的交叉学科也有明显的不同。一般所说的交叉学科是指不同学科在认识世界过程中,用不同的角度和方法为解决共同问题产生的学科交融,经过反复论证和试验产生的新的学科领域,其核心和实质是两门以上不同学科的理论和方法互相渗透,渗透的目的是为了解决同一问题。而敦煌学的多学科交叉则只是不同学科的材料在同一地域空间(敦煌)的交叉。因为诸多不同学科的资料都是在敦煌发现的。所以敦煌也就成了敦煌学的特定空间范围,这是敦煌学区别于其他学科的特点和标志。如历史学是一门独立的学科,从整体上看,这门学科不属于敦煌学,但如果用敦煌出土的资料或研究敦煌地区古代的历史问题,就属于敦煌学的范围;当然,用敦煌出土的资料或研究敦煌地区的古代历史问题也还仍然属于历史学的范围。这样,敦煌学就与历史学产生了交叉。其他如宗教、语言、文学等学料的情况可依此类推。所以,以地名学的敦煌学是由与敦煌有关的诸多学科的相关部分组成的集合体。

(摘编自郝春文《关于敦煌学之命名、内涵、性质及定义的探索历程》

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.认为“敦煌学”可以成为一门学科的学者有日本学者石滨纯太郎、陈寅恪、姜亮夫、刘进宝、荣新江等。 |

| B.姜亮夫对敦煌学定义的范围过宽导致其对于敦煌学概念、范围和内涵的意见没有得到学界的广泛赞同。 |

| C.周一良提出“敦煌学不是一门有系统成体系的学科”的意见影响广泛,仅仅是由于他是陈寅恪的学生。 |

| D.以地名学的敦煌学研究已有百年历史,但对这门学科的概念、内涵及研究对象,目前仍有一定的争议。 |

| A.针对“敦煌在中国,敦煌学在日本”的说法,国家相关部门开始重视这方面的研究,取得了相当的成果。 |

| B.如果按现代学科分类,敦煌学的研究对象既有文科,也有自然科学。因此学科交叉是敦煌学的本质特征。 |

| C.敦煌学在不同学科理论交叉的基础上研究同一地域(敦煌)的宗教、历史、文字、艺术、医学等各类材料。 |

| D.敦煌学作为集合体与历史学、宗教学等单体学科面貌明显不同,不少学者认为敦煌学不是一门学科。 |

| A.宗教影响下的敦煌变文源头考释 |

| B.敦煌曲子词的文学价值及影响探析 |

| C.敦煌景区情景剧《丝路花语》演出 |

| D.敦煌飞天形象的历史演变研究 |

5.文化研究者应怎样从事研究,请结合材料一简要分析。

拓展现代戏的创作手法和表现空间

对话人:

贾文龙(河南豫剧院副院长、三团团长)

张曼君(中国戏曲学会副会长、戏曲导演)

武丹丹(中国戏剧家协会《刷本》副主编)

任飞帆(人民日报记者)

记者:若以20世纪初“时装新戏”为起点,戏曲现代戏至今已有百年历史。尤其近年来,在现实主义创作精神推动下,戏曲现代戏呈现生机勃发的景象。在文艺作品多样化的今天,现代戏为什么能够受到观众喜爱?

贾文龙:我认为最重要的原因,是现代戏展现老百姓身边的故事,很容易与观众产生情感共鸣。比如我所在的河南豫剧院创排的《焦裕禄》在舞台上再现“为民、求实、奋斗和无私”的优秀党员干部形象,其开拓进取,无私奉献的精神深深打动了我们,也感动了无数观众。

张曼君:现代戏不仅聚焦现实题材,而且体现时代精神。我们正置身于一个伟大的时代,作为一名戏曲艺术工作者,我能够和同伴们通过戏曲作品反映这个时代的精神思想,表现这片土地上的火热生活,我感到非常幸运。

记者:现代戏与传统剧,新编历史剧相比,有哪些独特魅力?

武丹丹:传统戏比较注重人物的语言和外部动作,现代戏更注重对人物内心的开掘,重视人物情感和心理的外化,这是现代审美的体现,也是对戏曲表现空间的拓展。此外,既善于表现现代生活。讲述观众身边的人与事,又绝不照搬生活的自然面目。而是恰如其分地拿捏艺术真实与现实真实的分寸,这是现代戏的另一大魅力。

记者:现代戏在题材上面对的是当代生活。在艺术形式上承接的是传统表现手法,如何平衡二者之间的关系?比如作为戏曲重要艺术手段的程式,如何“适配”于当代题材和人物?一方面,古典语境下的部分程式在今天的生活中难有用式之地;一方面,具有典型当代生活特点的情境。动作尚没有发展出成熟的程式。

贾文龙:当代生活与古代相比,确实已发生翻天覆地的变化。在传统戏中,很多生活场景都有相应的服饰和程式来表现,观众一下子就理解了剧情。在现代戏里,虽然不能再通过水袖、脸谱来帮助观众认识人物,但依然可以利用传统程式展现人物内心。比如在传统戏中“跪搓步”这个程式是双膝跪地,通过膝盖的交错挪动前行,一般用于危急之时。在现代戏《焦裕禄》中,我就用“跪搓步”来表现焦裕禄面对饥饿的乡亲时内心的痛苦;当主人公积劳成疾,终于坚持不住时,我再次借用传统戏中的动作,重重地倒在舞台上。一连串传统戏曲表现手法鲜明刻画出主人公一心为民的崇高精神,在最后这一瞬达到高潮。

武丹丹:程式是中国戏曲的审美载体,坚持虚拟化与情感外化是其重要特色。程式既要对典型的动作特征进行提炼和再创造,又要与传统戏曲的四功五法和写意之美结合。打个比方。表现现代生活中驾驶汽车、接打电话等动作,把相关道具直接搬上舞台是最简单的做法。但这样做有悖戏曲的审美特质。现代戏可以借助传统的步法身法,让观众意会。现代戏《梅兰芳·当年梅郎》有一个场景表现梅兰芳与一位黄包车夫的相遇:舞台上用一根麻绳、一盏马灯代指黄包车,“拉车人”与“坐车人”通过脚下功夫,共同营造出车行车止。车快车慢等具体情境,进而表现出迷茫时的梅兰芳如何在普通大众身上找到前行动力。如何经过激烈的思想斗争达到精神境界的升华,这种手法就化自传统。

张曼君:程式对戏曲演员来说是表演的基本功。舞台上,一个演员站要有站相、坐要有坐相,一个身段。一个亮相就能看出这个演员是不是有根基。我导演沪剧《敦煌女儿》,就是以沪剧表演艺术家茅善玉扎实的舞台塑造能力为基础进行的二次创作。与此同时,我不会被既有程式所束缚。我会根据具体创作的需要,融入民间音乐。舞蹈等元素,但是在做这样的“加法”时,会避免背离戏曲假定性。诗意化的本质特征一对生活进行高度。诗化的凝练是戏曲的宝贵之处,也是其有别于影视艺术之所在,这一点不能丢。

(摘编自《人民日报》)

1.下列有关“程式”的理解与分析正确的一项是( )| A.程式是中国戏曲的审美载体,是戏曲的重要艺术手段,但古奥语境下的程式在今天的生活中已难有用武之地。 |

| B.与古代相比,当代生活已发生巨大变化,现代戏不能再用传统戏曲表现手法,刻画人物形象,展现人物内心。 |

| C.程式要与传统戏曲的四功五法和写意之美结合,所以现代戏表演时不能简单地将相关道具直接搬上舞台。 |

| D.程式是演员的基本功,演员在舞台上站要有站相、坐要有坐相,这是张曼君导演豫剧《敦煌女儿》的初衷。 |

| A.贾文龙以《焦裕禄》为例,说明现代戏深受观众欢迎的重要原因是现代戏能展现老百姓身边的故事,容易与观众产生共鸣。 |

| B.武丹丹认为与传统剧、新编历史剧相比,现代戏的独特魅力在于其更注重对人物内心的开掘、重视人物情感和心理的外化。 |

| C.人民日报记者从现代戏的生机勃发谈起,抛出“现代戏为什么能够受到观众喜爱?”“现代戏有哪些独特魅力?”等问题,层层深入。 |

| D.在现代戏的内容、形式上进行积极探索,有其现实意义,可有助于拓展现代戏的创作手法和表现空间,丰富戏曲表现力。 |

材料一:

长征运载火箭起步于20世纪60年代,1970年4月24日“长征一号”运载火箭首次成功发射“东方红一号”卫星。

长征火箭已经拥有退役、现役共计4代17种型号。其中长征一号、长征二号、长征二号E、长征三号、长征四号甲5个型号已退役;长征二号丙、长征二号丁、长征二号F、长征三号甲、长征三号乙、长征三号丙、长征四号乙、长征四号丙、长征五号、长征六号、长征七号和长征十一号12个型号在役。另有长征五号乙、长征六号甲、长征七号甲、长征八号、长征九号5个型号在研,长征十一号甲1个型号在论证中。

长征火箭具备发射低、中、高不同地球轨道不同类型卫星及载人飞船的能力,并具备无人深空探测能力,低地球轨道(LEO)运载能力达到14吨,太阳同步轨道(SSO)运载能力达到15吨,地球同步转移轨道(GTO)运载能力达到14吨。

截至2019年3月10日,我国长征系列运载火箭已发射300次,发射成功率接近96%。

(选自百度百科,有删改)

材料二:

长征系列运载火箭已进行了300次发射,实现了从量变到质变的跨越。这靠的是什么?中国航天科技集团一院长征系列运载火箭高级顾问龙乐豪院士认为,靠的是牢牢把握住了创新这个“第一动力”。

以我国新一代运载火箭家族的拓路者长征六号火箭为例,2015年它以“一箭二十星”创造了中国航天一箭多星发射的新纪录。长征六号瞄准国际运载火箭先进技术水平,浑身上下几乎都是新的,很多技术在世界上没有成功应用的先例,自主创新成果达十几项。据介绍,长征五号突破了12项重大关键技术和247项关键技术,代表着我国科技创新与工业制造的高水平,不仅使火箭技术能力达到国际先进水平,而且带动了国内工业制造能力的提升。

未来,比长征五号更大的重型火箭长征九号,将研制9.5米级的火箭箱体,也将带动国内新材料、新工艺、新器件、新装备等向前发展。

(摘编自余建斌、王伟童《长征火箭成为闪亮的中国名片》,《人民日报》2019年4月1日)

材料三:

据新加坡《联合早报》网站3月11日报道,长征系列运载火箭由中国航天科技集团有限公司研制,是中国火箭的绝对主力,承担了中国96.4%的发射任务,发射航天器总质量占中国发射总质量的99.2%。

报道称,一组数字可以反映出长征系列火箭的快速进步:自1970年4月长征一号运载火箭首飞至2007年6月长征三号甲运载火箭发射鑫诺三号卫星,长征系列运载火箭实现100次发射用时37年,年均发射2.7次;再至2014年12月,长征四号乙运载火箭成功发射中巴资源卫星,长征火箭第二个100次发射用时7.5年,年均发射13.3次;至2019年3月10日,长征火箭完成第三个100次发射,仅用了4年多时间,年均发射23.5次。

报道称,尽管长征系列火箭也曾发射失败,尤其是2017年大型运载火箭长征五号第二次发射失败。但长征系列火箭接近96%的发射成功率,在世界上仍属于先进水平。而且,与前50次发射相比,长征系列火箭后250次发射的成功率明显提升。在第三个100次发射中,长征火箭共将225个航天器送入预定轨道,发射成功率高达97%。特别是2018年,长征火箭年发射连续成功次数达到37次,首次位居世界航天发射次数年度第一位,并创下世界航天发射的新纪录。

报道称,中国航天科技的进步与中国特色的举国体制有密切关系。如果革弊兴利得当,这种体制在需要高投入、高协调、高精准但见效慢的航天领域还是颇具竞争力的。

报道称,这些年,中国航天打破论资排辈的弊端,青年人才挑大梁的局面蔚然成风。不拘一格用人才也是中国航天科技进步的“秘诀”和保障。

(摘编自《长征火箭完成第300次发射 新媒:中国航天从量变走向质变》,参考消息网2019年3月12日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.我国长征运载火箭于20世纪70年代首次发射成功,目前共拥有4代17种型号,其中包括退役型号、现役型号、在研型号和论证型号。 |

| B.我国长征系列运载火箭已实现300次发射,其成功率接近96%,这在世界上属于先进水平,长征火箭成为闪亮的中国名片。 |

| C.作为我国新一代运载火箭的拓路者,长征六号火箭创造了“一箭二十星”的中国航天新纪录,很多技术创造了成功应用的先例。 |

| D.长征五号大型运载火箭,在关键技术和重大关键技术上均有突破,使我国火箭技术能力达到国际先进水平,并提升了国内的工业制造能力。 |

| A.作为在研的重型运载火箭长征九号,它将比长征五号更大,更能带动国内材料、工艺、器件、装备等创新发展。 |

| B.长征系列运载火箭无论是从承担的发射任务,还是从发射航天器的总质量来看,都堪称中国火箭的绝对主力。 |

| C.在长征火箭3个100次发射的发展历程中,从所用的时间、年均发射次数以及发射成功率等方面,可看出它在快速进步。 |

| D.长征火箭在2018年捷报频传,成功率进一步提升,年发射成功次数首次居世界第一,并刷新世界纪录。 |

材料一

传统村落是活的文化遗产,但随着工业化、城镇化的快速推进,大批传统村落逐步消失。住建部的数据显示,经过抢救性保护,过去5年间,我国基本实现了传统村落保护发展第一阶段的目标,全国有63%的村落传统公共建筑得到保护修缮,70%以上的村落人居环境明显改善,村民收入一万元以上的村落由不足5%增至21%,社会保护意识和积极性空前高涨。

但以传统村落占比是全国第一的云南为例,旅游开发的比例不足10%,开发尚可的古村落比例不到1%。下一步保护工作的难点在于,云南、贵州等西部地区的基础较差,在保护、修缮中不仅要提升卫生、餐厨、通风等传统民居的性能,还要与扶贫工作结合,而这些工作的关键是地方政府要重视。

(摘编自2017年7月31日中国新闻网《住建部:开发商不应该是传统村落保护的主体》)

材料二:

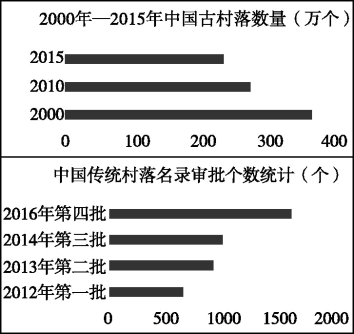

[注] 我国对古村落的保护是采用名录制,又名“名录保护”,将传统形态完整、遗存丰富、具有较高历史文化价值的村落,一个个甄选和认定下来,列入名录,加以保护。

材料三:

在传统村落开发规划和保护进程中,出现了一些不良倾向:村落保护的商业化气息过于浓郁,将传统村落当成“旅游提款机”,忽视了村落固有的文化生态,有导致生态文化灾难的隐患;过分注重村落外表的整齐划一、富丽堂皇和高大上,忽视了村庄“人”的感受,没了原住民,没了原始行业和行当,没了活力和生机。

我省及时出台《贵州省传统村落保护和发展条例》,给传统村落保护行为分门别类、设定框架、详细界定、规范约束,给社会大众提供登高望远的观念引领。比如针对村落保护中的过度商业倾向,《条例》强调“注重传统文化和生态环境的延续性,防止传统村落空心化、过度商业化”“在传统村落实施易地扶贫搬迁的,应当尊重村民意愿,并对村民所有的建筑物处理作出约定”,提醒人们,村落保护的最终目的不是为了赚取真金白银,商业化开发更是为了给保护工作提供物质保障。

材料四:

当前传统村落保护存在的一个问题:资金问题。尽管各地政府部门都有一定的拨款,但这是远远不够的。另一个问题,则是村民的保护意识不强。甚至可以说,在一些贫困地区,衣食住行都存在问题,谈传统村落保护无疑是奢侈的。

因而,要让传统村落保护真正“活”起来,就需要对症下药。对于资金的问题,除了政府部门的资金支持之外,各地的科研机构、民间组织乃至有责任担当的企业,都可以参与进来。至于意识问题,则需要依靠文化普及,让村民、地方政府都能拥有保护传统村落的文化自觉。

(摘编自2017年8月2日光明网《让传统村落保护真正“活”起来》)

1.下列对材料相关内容的梳理,| A.我国基本实现了传统村落保护发展第一阶段的目标,大部分传统村落人居环境得到明显改善,村民的收入得以不断增长。 |

| B.过度商业化倾向不利于传统村落的保护,这是一种利益至上的行为,会使传统村落变成单纯的旅游区,失去生机和活力。 |

| C.传统村落的生态文化主要体现在村落的建筑、原始行业行当和原住民当中,在保护过程中,应尽量将这些因素保存下来。 |

| D.传统村落的消失,根本原因在于村民的贫困,贫困促使人们外出务工,导致村落“空心”,建设更加落后,最后逐渐消失。 |

| A.材料一和材料二分别用文字和图表形式呈现我国传统村落保护的现状,文字呈现具体,图表形式直观,各有千秋。 |

| B.材料二中古村落数量变化显示,2000年至2015年我国传统村落的数量骤减,形势十分严峻,可见,传统村落亟待保护。 |

| C.从材料二看,我国已经开始了保护传统村落的国家行动,传统村落名录审批个数逐年递增,传统村落保护工作初见成效。 |

| D.材料三和材料四分析了在传统村落保护中出现的问题,显示出我国在这方面的经验不足,都结合实例指明了解决方向。 |

材料一:

新型冠状病毒感染肺炎的一般症状主要是发热,乏力,干咳,并逐渐出现呼吸困难;严重症状包括凝血功能障碍,难以纠正的代谢性酸中毒、脓毒症休克、急性呼吸窘迫综合征等等;不典型症状,以消化系统症状为首发表现,如轻度纳差、乏力、精神差、恶心呕吐、腹泻等;以神经系统症状为首发表现,如头痛;以心血管系统症状为首发表现,如心慌、胸闷等;以眼科症状为首发表现,如结膜炎;仅有轻度四肢或腰背部肌肉酸痛。各个年龄段的人都可能被感染,但儿童感染率相对较低,被感染的主要是成年人,其中老年人和体弱多病的人似乎更容易被感染。该病毒致死率约为2%到4%,但这是一个非常早期的百分比,随着更多信息的获得可能会改变。经呼吸道飞沫和接触传播是其主要的传播途径,因此佩戴口罩、少接触人群、勤洗手就能得到很好防护。

(摘编自网络信息)

材料二:

新型冠状病毒疫情发生后,中国用创纪录的时间从样本中分离出新型冠状病毒并检测出病毒全基因组序列,以公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布和公开全部疫情信息,积极回应各方关切,加强与国际社会合作。而这样的公开,也更有利于集合全世界相关领域的智力资源,形成合力,早日找到应对此次肺炎疫情的良方。

全球化时代,各国命运休戚与共,任何一个国际社会成员都不可能置身于全球公共卫生事件之外。为此,中国采取了超常规的有力举措来应对,诸如“封闭”城市、隔离人员、延长假期、及时准确公布疫情信息、迅速建造专门医院等等,而且短时间内就建立起覆盖全国的防控体系,有效减少了病毒人际传播。这些举措赢得世界广泛认可,因为这不仅是在保护中国人民,也是在保护世界人民。

(摘编自罗建华《守护全球公共卫生安全中国与世界心心相印》)

材料三:

2019年1月26日,百度宣布成立总规模3亿元的疫情及公共卫生安全攻坚专项基金。

为支持新型冠状病毒肺炎等新疾病的治愈药物筛选、研发等,百度将提供人工智能技术支持,配套亿级计算资源,助力疾控机构、科研院所等研究单位研发提速。同时,百度将提供时空大数据及分析技术,支持对疫情的及时发现、快速应对及科学管理。李彦宏在内部信中也提到了AI技术在病毒分析中的应用,“我们的AI算法使新冠病毒RNA分析时间从55分钟缩短到27秒。”

提高人类健康及公共卫生安全意识,需要通过长线的知识教育和信息传播。李彦宏表示:“我们要肩负起信息与知识入口的责任,加强公共卫生安全的宣传,降低新型病毒产生和危害人类健康的风险。”

(摘编自李彦宏《百度设立3亿专项基金,支持药物研发及公共安全教育》)

材料四:

当今中国社会的公共卫生安全遇到的最大挑战,就是传统的习惯势力。如为了讲究所谓鲜度,禽类一定要吃活杀的,而不顾活禽的交易为禽流感的流行制造了温床;为了体现喜庆,逢年过节都要燃放烟花爆竹,而不顾对大气的极度污染;为了体现对先祖祭奠的隆重,清明节期间大烧纸钱,而不顾可能引发火灾等等。中国人这三大传统习惯,几千年也没有得到根本改变。

今天中国社会正在加速城市化的进程,一些传统习惯在新的特定情势下会对人身安全造成严重威胁。一些人为了追求极端的味觉鲜度而不惜大肆捕杀野生动物,已经造成对地球生存环境的极端破坏。今天为了社会公共卫生的安全,为了每一个中国人的身心健康,必须逐步改变那些中国人传统的积习。

(摘编自顾国建《公共卫生安全须割舍传统积习》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.中国快速分享疫情信息,将病毒全基因组序列向全世界发布,是为了集中全世界智力资源,形成合力,早日找到良方。 |

| B.中国采取 “封闭”城市、隔离人员等超常规的有力举措应对疫情,建立全国防控体系,但仍需要和国际社会加强合作。 |

| C.在肺炎疫情中,用百度AI算法进行病毒分析,时间大大缩减,预示着人工智能技术支持将使治愈药物筛选研发提速。 |

| D.在中国加速城市化进程的背景下,吃活禽、放鞭炮、烧纸钱这些积习都会给国人乃至人类带来各种各样的风险。 |

| A.多数成年人新型冠状病毒感染者,可能会出现发热、干咳、凝血功能障碍等症状。 |

| B.如果作好戴口罩,少接触人群,勤洗手等防护措施,就能够预防新冠病毒的传染。 |

| C.仅有轻度四肢或腰背部的肌肉酸痛,不是确认感染新型冠状病毒肺炎的主要依据。 |

| D.如果出现恶心呕吐、腹泻、头痛、结膜炎、呼吸困难等情况,可先观察,后就诊。 |