材料一:20世纪初,如何在现代世界体系的背景下实现中国社会的现代化,是百废待兴的中国亟需解决的重要现实问题。基于对中、英两国社会经济史和当时社会状况理解的分野,来自英国的社会经济史学家托尼与中国本土社会人类学家费孝通为中国的乡村现代化设计了不同的发展路径。

1932年,通过对英国和中国社会经济史的比较研究,托尼认为中国的现代化的起点在农业文明而非工业文明。基于对现代市场的敏感与警惕,费孝通与托尼有着不同的看法。与托尼相反,他认为中国现代化的重点不在农业,而在乡土工业。早在1936年对江村的调查中,费孝通便关注到乡土工业、农业与市场的关系。在江村,虽然村中三分之二以上的人口皆从事农业生产,农业是最为重要的产业,但若单纯依靠农业产出,“根本无法维持正常的社会经济生活,而以缫丝为主的家庭副业不仅成为弥补家庭收支缺口的重要手段,还使得农民有余钱可以开展各种日常文娱与礼节性活动。但受国际市场生丝价格下跌的影响,上述活动在当时已经停止十年有余”。费孝通认为只有利用先进的科学技术知识和生产制度对乡村工业进行改革,才能重新使得中国在现代市场中占据有利位置,发展乡土工业是振兴乡村经济的必由之路。自20世纪80年代以降,当费孝通晚年重新回归对中国现代化的研究时,其部分思想在具体的实践策略上虽仍与托尼相反,但在总体上已经开始重视基于土地利用方式转变的园艺改革对乡村振兴的贡献,主要表现在提倡农副、牧业混营与园艺改革两条路径的并举。此外,费孝通重回乡村振兴以及园艺改革,还与当时中国社会情境的转变有着莫大关系。伴随着中国向集体化时代的告别,改革开放和家庭联产承包责任制的实施,赋予了乡村经济以更大的发展空间,极大地增强了乡村振兴在现实上的可能性。

随着费孝通对中国各地区系列考察的逐步推进,其关于园艺改革的构想也渐次深化,进一步明确了现代市场与园艺改革的关系。1986年,费孝通对湖南洞庭湖区的园艺改革状况进行了考察,鉴于洞庭湖区因地制宜发展园艺改革的成功经验深入思考了园艺改革的可能性。这一构想在其对河南民权园艺改革事业的考察中最终发展成熟。民权人民通过转变土地利用方式进行园艺改革,成功适应了现代世界市场的需求变化,成为新中国农村脱贫致富的典型。“民权模式”的成功使得费孝通关于中国现代化的构想彻底发生了转变,走出了原来基于苏南模式“无工不富”的单一工业文明现代化的路径,认识到园艺改革对于乡村现代化的重要意义。在费孝通晚年进行的数次农村考察中,他都格外关注当地的园艺改革事业,希望从“民权模式”出发,通过园艺改革为实现中国的现代化增添新的活力,走出一条乡土工业与园艺改革并举的乡村振兴道路。

(摘编自张亚辉 庄柳《从乡土工业到园艺改革:论费孝通关于乡村振兴路径的探索》)

材料二:“中国要美,农村必须美。”千百年来,乡村生活、乡土情怀是中国人的“集体记忆”,蕴含着最深沉的乡愁。“绿树村边合,青山郭外斜”的乡村风貌,“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”的绿水青山,都是刻写在大地、刻画于人心的优美图景。可以说,乡村振兴离不开生态宜居、乡风文明,离不开生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的美丽乡村建设。

也要看到,一些乡村在追求美、营造美、建设美的过程中,曾走了些弯路、遇到了些问题。比如,农民整体搬迁、连片建设新居,往往因为规划不到位,“只见新房,不见新村”;一些历史文化古村落,在保护和开发中随意拼凑建筑符号,导致“千村一面”、文化品位不高;村民盖房缺规划设计、缺专业指点,瓷砖墙、琉璃瓦、塔尖顶等元素和风格杂糅。这些都提示我们,乡村振兴,离不开生活环境、文化品位、乡风民俗等各方面的美育建设。

在建设美丽乡村的过程中,不少地方也深切感受到,乡村要美,需要专业化的指导和帮扶。此次浙江开展美丽乡村美育村建设,将对试点村实施一系列有针对性、可操作性的培育措施,包括集中培训一支乡村美育导师队伍、策划举办特色化的本土美育活动、组建文创专家团队指导乡村旅游产品开发,等等。这些措施,既有助于农户增收、产业增效,以“美丽经济”助力产业兴旺,也有助于高标准、高品位地建好生态宜居的美丽家园。同时,也能通过激发“美”的感染力、文化的感召力,保护传承农村优秀传统文化,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断改善农民精神风貌,提升乡村社会文明程度。从美丽生态,到美丽经济,再到美丽生活,“三美融合”,才能构筑城乡全城美丽新格局。

(摘编自吴春生《乡村振兴路,美育不缺席》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.基于对中、英两国社会经济史和当时社会状况的理解不同,费孝通与托尼对中国的乡村现代化所设计的发展路径也不相同。 |

| B.费孝通关于乡村振兴的观点的变化,既与中国社会情境的转变有莫大关系,也得益于他亲自对中国各地区开展的一系列考察。 |

| C.浙江省计划对美丽乡村建设试点村实施有针对性、可操作性的培育措施,有助于高标准、高品位地建设生态宜居的美丽家园。 |

| D.只有做到美丽生态、美丽经济、美丽生活的“三美融合”,才能让乡村那些被边缘化、被无视的人群享有发展和繁荣的权利。 |

| A.材料一采用纵向展开议论的方式,阐述了费孝通“发展乡土工业,进而实现中国社会的现代化”这一观点的演变过程。 |

| B.材料二运用对比论证,指出建设美丽乡村时一些乡村所走的弯路,以引出“乡村要美,需要专业化指导和帮扶”的观点。 |

| C.“绿树村边合,青山郭外斜”“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”等诗句,在描绘乡村风貌的同时,也蕴含着深沉的乡愁。 |

| D.综合这两则材料可以看出,中外不少有识之士为乡村现状而担忧,为乡村振兴献计献策,重视园艺改革对乡村振兴的贡献。 |

| A.民权县发展草根资源的加工工业。 |

| B.洞庭湖区大规模种植芦苇、柑橘。 |

| C.大别山区大力发展茯苓、天麻产业。 |

| D.内蒙古赤峰地区开展“退农还牧”。 |

5.建设美丽乡村有哪些举措?请结合材料一和材料二谈谈你的看法。

相似题推荐

材料一:

从一朵晶莹、素洁的雪花开始,从一声纯净、温暖的童声开始,从一株昂扬、葱绿的春芽开始,2022年北京冬奥会来到了我们身边。北京冬奥的背后,凝结着无数参与者的心血汗水。他们之中,有一位用自己独特的方式,为北京冬奥记录着、见证着、歌哭着,她就是长篇纪实文学《中国冬奥》(人民文学出版社2022年1月出版)作者孙晶岩。

孙晶岩从2017年中国申办冬奥成功开始,历时5年,走访国内外多个城市,面对面采访200余位与冬奥会相关的各界人士,全景记录了北京冬奥会从酝酿、申办到筹备充满曲折与挑战的历程。作品通过丰富真实的事例和人物,立体、生动地书写了京冀两地三大冬奥赛区的建设奇迹,更呈现出新时代的中国续写奥运辉煌的决心与实力,读来令人荡气回肠。

孙晶岩坚持“报告文学要有宏大视野”的创作理念。她创作《中国冬奥》的初衷和记录冬奥筹备历程的重点,是向世界展现一个真实、有活力、有实力的中国形象,是希望能真实记录冰雪运动对中国经济、社会发展的积极促进。正是作者的家国情怀,使整部作品呈现出文学反映时代重大进程的及时性和前瞻性。通过这本书,我们能感受到北京冬奥会的成功举办有中国国力的支撑、有冰雪产业的发展、有与世界的融合。

从这部《中国冬奥》中可以看出作家对“深入生活、扎根人民”理念的躬身实践。孙晶岩说:“报告文学是行走的艺术,一定要用脚板子跑出来,要讲究文学性,刻画主人公的精气神,弘扬真善美。”为创作这部作品,她在大雪纷飞的冬天,凌晨5点就起床赶往建设工地采访;在零下20摄氏度的夜间,与张家口赛区的建设者们一起感受壮观的雪场造雪;坐着绿皮火车,穿过漫长一夜去冰雪基地采访,见到艰苦简陋的训练环境,为教练员、运动员的精神感动落泪。她寒来暑往、起早贪黑、风里来雨里去,到北京、延庆、张家口三个赛区跟踪场馆建设进展,前往黑龙江、吉林等冰雪运动强省探寻中国冰雪运动的拼搏之路……目力所及,是与冬奥相关的每一个群体,每一个人。孙晶岩坚持一种“心心相印的采访”,在面对采访对象和写作时,她试图“进入心灵、走入审美”,相信“只有笔端常带感情,才能写出动人的文字”。也许正是这样的创作信念和行动,使她的作品扎实深刻、朴实动人。

“雪里已知春信至。”一场盛大的冰雪赛事折射着中国生生不息的力量。《中国冬奥》以文学的真诚与情意,为北京冬奥会献上一份特殊的礼物。

(摘编自孔令燕书评《雪里已知春信至》)

材料二:

记者:成为2022年北京冬奥会火炬手心情如何?

李剑叶:很激动也很荣幸,能举着自己设计的奥运火炬传递奥运圣火,内心无比荣耀。

记者:作为北京冬奥会“飞扬”火炬的外观设计师,奥运火炬在您心中代表着什么?

李剑叶:奥运火炬最原始的含义是传递光明、希望与和平。每次奥运火炬的设计,大家都会特别关注,因为它代表着这届奥运会的举办国家和城市所要传递的信息和展现的形象。

记者:经历过整个设计过程后,是一种什么感受?如果用一个词去形容设计过程的话,你会如何形容?

李剑叶:这是挺难的一个问题,因为设计过程有太多大大小小的故事和插曲,整个设计过程很难,但是我更多想到的是“浪漫”这个词。

记者:浪漫?为什么?

李剑叶:当时我们决定做火炬设计的时候,第一个闪现在脑海中的画面是电影《我和我的祖国》的开场,一面红旗慢慢飘扬入画,有一种中国的历史厚重感,同时也孕育着一种力量。它还有一种对未来的憧憬和向往,一种自我突破的意境。

记者:这是否如同谈了一场“浪漫的恋爱”?

李剑叶:是的,恋爱可能某种程度上就是这个样子,从一开始可能不认识,然后慢慢去熟悉它,跟它产生一些互动和交流。同时也会有比较困难的时候,比如说奥组委对我们的方案不满意,这个过程也非常痛苦,感觉要分手,马上会失恋了。

记者:经历过这样的过程,当得知您的设计方案最终确定为北京冬奥会火炬时,您的心情又是如何?

李剑叶:当时整个设计团队在开总结会,在会上我接到一个消息说“花卷出锅了”,当时就有点潸然泪下的感觉,但是因为设计团队成员都在,所以我强忍住了,其实眼泪已经溢出眼眶了。

记者:这是否如同经过恋爱过程后,在求婚时听到“我愿意”一样的感受?

李剑叶:对,但是我觉得当时只是求婚成功,证还没领。整个设计团队兴奋之后,立刻投入新的工作中,就是要将我们的设计稿做成实物。无论怎样,与奥运火炬从“相识”到“求婚”成功总是一件令整个团队都高兴的事。

记者:最终的“飞扬”火炬和此前第一稿有很大区别,“飞扬”火炬设计成中空是什么样的灵感激发的?

李剑叶:第一稿提交之后,奥组委并不满意,随后我们陷入了创意困境,中途甚至想过把糖葫芦作为符号元素设计到火炬中去。这个过程比较痛苦,很多时候是在不断围绕一个圆心画圈,你有感觉就是这个方向是对的,但是你很难直接走到圆心。

就在大家都一筹莫展的时候,偶然间看到会议室桌上绿植的一片干枯树叶掉下来,给了我们灵感。那片树叶呈现出一种螺旋中空的形态。

我们观察到这片叶子的旋转是有加速度的,这种生命力让人找到了大自然和人类社会的某种连接,就是人生不止直线,而是曲线前进,且有快有慢,这也激发了我们的灵感。

现在回想起来就是四个字“道法自然”,自然能够给你不一样且新鲜的启发和灵感。

记者:在设计2022年冬奥火炬的时候,如何打破大家固有的奥运烙印去寻求更多的创新?

李剑叶:设计火炬本身是一个命题作文,这个命题作文在人类历史上被反复重写。奥运火炬的关注度很高,在设计过程中要出新,但又不能怪,因此设计过程确实有难度。

2008年的火炬通过卷轴体现造纸术,同时又用了“祥云”元素,某种程度是对中国文化的一个回顾。我们在设计2022年北京冬奥“飞扬”火炬的时候,通过“祥云”图案渐变到“雪花”图案的设计,再把环保、绿色等元素放到里面,充实未来感,所以我想它是一个承上启下的设计。

记者:如果分别用一个词语去形容“祥云”火炬和“飞扬”火炬,您会用哪两个词语去形容它?

李剑叶:祥云火炬应该用“平和”来形容,而飞扬火炬是“激情”。

记者:您觉得“飞扬”火炬代表什么?

李剑叶:_______________。

(摘编自中新网记者对李剑叶的专访)

1.下列材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.孙晶岩创作长篇纪实文学《中国冬奥》,主要是为了真实呈现新时代的中国续写奥运辉煌的决心与实力。 |

| B.“报告文学要有宏大视野”的创作理念,使孙晶岩的作品都具有反映时代重大进程的及时性和前瞻性。 |

| C.2022年北京冬奥会的成功举办,既源于中国国力的发展壮大,更源于国际冰雪运动在全球的蓬勃发展。 |

| D.方向对但很难直接走到圆心,意味着火炬设计运用中国元素是确定的,但哪种元素才能呈现完美却充满未知。 |

| A.从材料一可以看出,纪实文学是一种能够反映客观真实的现实生活的文学样式,既讲求真实性,也要有文学性。 |

| B.秉持与采访对象情感契合的理念,孙晶岩走进了冬奥建设者和运动员们的内心,创作出了富有人民性的优秀作品。 |

| C.李剑叶所说与奥运火炬从“相识”到“求婚”成功的过程,是指从参与研发到设计方案最终被确定的过程。 |

| D.干枯树叶旋转所带来的加速度,客观显现出大自然和人类社会的某种特定关系,里面蕴含着丰富的人生哲理。 |

| A.“飞扬”火炬一方面代表着一个中国设计,另一方面是中国和世界的一次对话。 |

| B.“飞扬”火炬传递了中国人面向未来的态度和激情,对于未来美好的一些想象。 |

| C.“飞扬”火炬拥有“轻、固、美”的特点,展现出了科学、艺术、文化、体育的融合。 |

| D.“飞扬”火炬展示了一个特别有活力的国家和一群特别有活力的人的情怀愿景。 |

5.中新网记者是如何做到在访谈中引发对话并将话题引向深入的?请结合材料简要分析。

娜拉走后怎样

鲁迅

①我今天要讲的是“娜拉走后怎样?”

②伊孛生除了几十首诗之外,其余都是剧本。这些剧本里面,有一时期是大抵含有社会问题的,世间也称作“社会剧”,其中有一篇就是《娜拉》。

③《娜拉》,也译作《傀儡家庭》。原词不单是牵线的傀儡,孩子抱着玩的人形也是;引申开去,别人怎么指挥,他便怎么做的人也是。娜拉当初是满足地生活在所谓幸福的家庭里的,但是她竟觉悟了:自己是丈夫的傀儡,孩子们又是她的傀儡。她于是走了,只听得关门声,接着就是闭幕。

④娜拉要怎样才不走呢?或者说伊孛生自己有解答,就是《海的女人》。这女人是已经结婚的了,然而先前有一个爱人在海的彼岸,一日突然寻来,叫她一同去。她便告知她的丈夫,她的丈夫说,“现在放你完全自由。走与不走你能够自己选择,并且还要自己负责任。”于是她的主意改变了,并没有走。这样看来,娜拉倘也得到

⑤但娜拉毕竟是走了的。娜拉走后怎样?一个英国人曾作一篇戏剧,说一个新式的女子走出家庭,再也没有路走,终于堕落,进了妓院了。还有一个人,说他所见的《娜拉》是和现译本不同,娜拉终于回来了。从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。还有一条,就是饿死了,但饿死已经离开了生活,更无所谓问题,所以也不是什么路。

⑥人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。但是,万不可做将来的梦。做将来的梦是有将来的希望的,但代价也太大了,为了这希望,要使人练敏了感觉来更深切地感到自己的苦痛,叫起灵魂来目睹他自己的腐烂的尸骸。所以我想,假使寻不出路,我们所要的就是梦;但不是要将来的梦,________。

⑦然而娜拉既然醒了,是很不容易回到梦境的,因此只得走;可是走了以后,有时却也免不掉堕落或回来。否则,就得问:她除了觉醒的心以外,还带了什么去?她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱。

⑧梦是好的;当然,钱也是最要紧的。

⑨为娜拉计,钱,——高雅的说罢,就是经济,是最要紧的了。要求经济权固然是很平凡的事,然而也许比要求高尚的参政权以及博大的女子解放之类更烦难。天下事尽有小作为比大作为更烦难的。

⑩其实,在现在,一个娜拉的出走,或者也许不至于感到困难的,因为这人物很特别,举动也新鲜,能得到若干人们的同情,帮助着生活。然而倘有一百个娜拉出走,便连同情也减少,有一千一万个出走,就会厌恶了,断不如自己握着经济权最可靠。

⑪在经济方面得到自由,就不是傀儡了么?也还是傀儡。无非被人所牵的事可以减少,而自己能牵的傀儡可以增多罢了。因为在现在的社会里,不但女人常作男人的傀儡,就是男人和男人,女人和女人,也相互地作傀儡,男人也常作女人的傀儡,这决不是几个女人取得经济权所能救的。

⑫如果经济制度竟改革了,那上文当然完全是废话。

⑬可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。我想这鞭子总要来,好坏是别一问题,然而总要打到的。但是从哪里来,怎么地来,我也是不能确切地知道。

⑭我这讲演也就此完结了。

(原文有删改)

1.第④段加点词“这样的自由”,在文中的意思是:________________的自由。2.根据上下文,在第⑥段划线处填入适当的句子。

3.下列选项中,对文意理解不正确的一项是( )

| A.第③段由剧名入手,从原单词的多重意引申至对主题的解读。 |

| B.第⑤段指出娜拉出走之后有几条路可供选择,相对自由。 |

| C.第⑪段指出获取经济权并不是女性取得解放的根本方法。 |

| D.第⑬段作者感慨社会风气改变之难,借此引发读者思考。 |

5.有学者在分析鲁迅的文章时指出:

“评价文学作品好坏的一个重要标准就是,作品要有内容,能反应、揭露或是解决一些(社会)问题。而有内容就是有信息量。信息量是由差别和联系两个要素决定,差别越大、联系越紧,信息量就越大,而差别最大即相反,联系最紧即相同,既有差别又有联系则形成对称。”

例如:第③段中“自己是丈夫的傀儡”,“孩子是自己的傀儡”,其差别在于主体与对象的不同,联系在于“自己”作为他人傀儡的同时又役使他人,两者既有区别又有紧密联系,构成对称,以此强调资产阶级社会传统观念对人性的束缚。

请结合本文的具体内容,另举一例,分析其中的对称性元素及其作用。

明亡之后,顾炎武曾走遍大江南北,访求碑刻,对其进行文字考释,详尽著录,以期证经补史,留下了《金石文字记》等重要著作,被誉为清代金石学的开山大师。在顾炎武的访碑之旅中,我们看到的是亡国遗民孤独而凝重的身影。

在真定府龙兴寺访《龙藏寺碑》时,他发现碑石虽为隋开皇六年所立,但立碑人的署名还是“齐开府长兼行参军九门张公礼撰”,齐亡入周,周亡入隋,张公礼虽经两度改朝换代,但犹以前代“齐官”自居,这不正是“君子不降其志”吗?这份孤守深深触动了同为遗民的顾炎武:“兴亡迭代,为之臣者,虽不获一节以终,而心之所主见于称名之际者,固较然不易如此。”因此,他深感“今人不及古者”。

通过访求碑刻,顾炎武在不断反思明亡的原因。在山东邹平,他访得《中书侍郎景范碑》,传主是后周的景范,却被《山东通志》等书误认为晋人景延广。顾炎武不禁慨叹:“近代士人之不学,以本邑之人书本邑之事而犹不可信,以明白易见之碑而不之视。推之天下郡邑之志,如此者多矣。”士人空疏,遗忘历史,千百年后,还有谁能不忘故国、坚守基于种姓的华夷之辨呢?

顾炎武的孤独坚守与他只身访碑的形象默契相映。《金石文字记》中的顾炎武似乎一直在踽踽独行。李光地在《顾宁人小传》中描述顾炎武“骑驴走天下,所至荒山颓阻,有古碑版遗迹,必披榛菅、拭斑藓读之,手录其要以归”,更有一种荒野中吊愁今古的孤独旅者气质。

百年之后,金石学兴盛,乾嘉之世的金石学者们对碑刻广泛搜求,考释缜密,用以证经补史,裨益书学。不仅如此,当时收藏之风大行,金石更是可供赏玩的艺术珍品,金石学也成为当时崇古之风下成名获利的捷径。

(节选自缪吾《“亡国”与“亡天下”的金石学》)

1.顾炎武作为亡国遗民“孤独而凝重”的特点体现在哪些方面?2.分析第二段,说明顾炎武为什么会感叹“今人不及古者”。

3.顾炎武说,他访求碑刻是期待“君子有取焉”,在他身后的乾嘉之世他的期待是否实现?请简要分析。

材料一:

有关报告显示,2018年全国快递业务量突破500亿件。一支数量庞大的新就业群体迅速兴起。很多人认为“快递小哥”收入高,其实并非如此,调研报告指出,2017年全国城镇私营单位就业人员月均薪资3813.4元,快递员为4859元,高出27.4%。从表面上看这个行业收入水平不低,但高工资来自高强度超时加班,如果以小时工资为标准,则平均为23.9元,人社部公布的32个城市最低小时工资标准北京为24元,其他地方基本在15至20元之间。

对快递配送员的调查显示,绝大部分从业人员为18至35岁的青年。近一半人每天工作10至12小时,48.9%的表示每周只能休息一天,每天派件量在50至100件的占38.4%,在“双十一”等高峰期,配送量更是呈爆发式增长。另外,69.8%的认为快递业门槛低、上手快,46.8%的认为这是能找到的不需要高学历且收入较高的职业。从业不足一年者占39%,一至两年者占31.2%,两至三年者占12.1%,五至六年者占5.9%。

(摘编自《快递小哥长啥样》)

材料二:

调查中,“快递小哥”的劳动合同的总体签约率为78.7%。依托互联网经营的新业态,“劳务”呈现出新模式。直营快递公司采用较为传统的招工用人模式,但更多的企业都是采用加盟制运营,与平台不产生法律意义上的直接劳动关系。

加盟制公司为了节约成本、减轻负担而不缴纳社会保险成为潜规则,与外卖平台合作的第三方人力资源公司,一般也仅是购买意外险,其他险种基本缺失。调查发现,28.6%的“快递小哥”遇到过侵犯劳动权益问题。

目前,快递行业明确由邮政管理部门监管,能够及时处理突发事件和投诉,但也存在监管对象多、联合执法难协调的困难。外卖行业的监管部门目前还没有明确,产品生产企业、外卖平台、配送员雇佣公司可能分属不同部门甚至不同地域,事实上处于监管缺位的状态。

公众对配送员的负面情绪较为强烈,投诉过的占78.95%,在调查访谈中,48.5%的“快递小哥”感觉自己不属于城市,46.6%的感觉在城市中是低人一等。

公共事务参与度低是“快递小哥”的另一个“痛点”。超时工作背景下快递员参与各类社会组织或团体的比例都不高。经常关注网络热点事件者只有37.8%,半数以上(52.4%)偶尔关注,9.8%的从不关注。

(摘编自《促进快递配送从业青年的职业发展和社会融入调查报告》)

材料三:

如何帮助“快递小哥”解决问题?强化劳动权益保障是关键一环。调查报告建议,相关部门要健全相关法律法规和规章制度,完善就业、劳动权益保护机制,规范快递员的工资标准、合同条款、商业保险、纠纷解决等内容,在此基础上,报告指出,国家和企业要完善培训机制、畅通晋升通道,引导快递员进行合理的职业规划,提高专业技能,增强职业认同感。另外,相关部门发动媒体多方位展示快递员群体风采,选树爱岗敬业、自强不息的行业典型,尊重、理解、关心这一群体,提高从业青年的社会融入感和职业自信心。

(摘编自《给快递小哥一份保障》)

1.下列对“快递从业人员的特征”的表述,不正确的一项是( )| A.从表面看,快递小哥的收入水平不低,但如果以单位工作小时计算薪水,仅相当于2017年北京的最低工资标准。 |

| B.很多快递员认为快递业门槛低、上手快,不需要高学历且收入较高,因此长期从业特征较为明显。 |

| C.调查显示,目前快递小哥普遍存在工作时间长、劳动强度大、社保险种不全、劳动保障程度不高等现象。 |

| D.由于超时工作以及高强度工作压力,快递小哥对公众事务的参与度较低,对社会热点事件缺乏关注热情。 |

| A.目前,快递行业虽然明确由邮政部门监管,能够及时处理突发事件和投诉,但依然存在监管真空、监管缺位的现象。 |

| B.依托互联网经营的新业态下的加盟制公司中,快递小哥难以依据现有的劳动法律法规维护自身权益。 |

| C.社会对快递小哥的总体评价不高,很多快递小哥觉得自己社会地位不高,难以融入所在城市,对当地的心理归属感较弱。 |

| D.快递行业作为当代新兴行业,发展迅速,从业人数庞大,与城市发展和人民生活息息相关,应该得到公众的理解和尊重。 |

材料一:《2016-2020年中国海上风力发电行业投资分析及前景预测报告》分析显示,目前我国是全球第四大海上风电国,占据全球海上风电8.4%的市场份额。我国海上风电的发展潜力巨大。据中国气象局测绘计算,我国近海水深5米到25米范围内50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,水深5米到50米范围内70米高度风电可装机容量约为5亿千瓦。

但是,我国海上风电仍处于起步阶段。从东海大桥海上风电项目核准建设至今,我国海上风电建设已有8年的时间了,到2015年底全国海上风电并网容量75万千瓦。与陆上风电发展相比,海上风电发展还存在许多问题,尤其是产业自身技术层面的问题,包括机组技术、施工技术、输电技术、运维技术等,对它还是严重的制约。

我国海上风电的发展面临建设难度高、发展经验不足的问题,因此需要政府、开发商、施工方、设备制造商等各方面积极配合,通力合作,以务实的态度推动国家海上风电事业的发展。

(摘编自《我国海上风电行业发展趋势及前景分析》)

材料二:2016年11月《风电发展“十三五”规划》公布,国家要重点推动江苏、浙江、福建、广东等四省的海上风电建设,累计并网规模占全国规划规模90%,开工规模占比85%,同时积极推动天津、河北、上海、海南、辽宁等地区的海上风电建设。到2020年,全国海上风电开工建设规模将达到10.05GW(1GW=10亿瓦),力争累计并网容量达5GW以上。

材料三:我国海上风电设计更多受制于施工能力,大多是基于现有的运输船只、打桩设备、吊装设备等,设计一个相对经济、可行的方案。由于我国海上风电建设尚处于起步阶段,缺乏专业的施工队伍,施工能力较弱,以至于在设计过程中优化空间较小。随着海上风电项目的开工建设,我国海上风电的施工能力将大大提高,施工能力的提高反过来又会为设计优化提供更大的空间。

根据海上风电市场的需要,未来将出现一大批以运行、维护为主的专业团队。为投资企业提供全面、专业的服务。此外,海上风电装备标准、产品检测和认证体系等也将逐步建立完善。毫无疑问,在海上风电项目的逐步发展过程中,海上风电设计、施工等将累积丰富的经验,相关配套产业的发展也将日趋完善。

(摘编自《中国华能》2017年第10期)

材料四:日前,江苏省加速发展海上风电,福建省也核准并开建了多个海上风电项目,其他沿海省市也开始展开海上风电发展规划制定等前期准备工作。目前尚缺乏对全国海上风能资源的勘测和评价,因此,政府应尽快开展海上风能资源的勘测和评价工作,从全局出发对沿海省市因地部署发展任务。避免盲目投资,打造产业链,对包括海上风电在内的清洁能源产业发展提供长期激励机制,给予企业实质性的经济支持。

另外,尽管欧洲海上风电的自然环境和电网系统与中国有差异,中国仍然可以学习其设备制造、工程施工、运营管理和投资融资等方面的先进经验,与中国海洋装备制造、海洋工程建设经验相结合,更好地指导之后的海上风电场建设及运营。

(摘编自林伯强《中国海上风电的挑战与机遇》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )| A.江苏、福建加速发展海上风电,促使其他沿海各省也都开始了这方面的准备工作。 |

| B.我国海上风电施工方案是经济的、可行的,因为它是依据现有设备和技术制定的。 |

| C.我国海上风电装机的增长率,2011年最高,2013年最低,2014年之后较为平稳。 |

| D.我国海上风电发展相对而言不如陆上风电,主要是因为产业自身技术层面的问题大。 |

| A.我国海上风电装机容量的增速虽然放缓了,但到2020年,海上风电开工建设规模依然会达到10.05GW,并网容量也会超过5GW。 |

| B.我国海上风电施工能力较弱,其重要原因是我国风电建设尚处于起步阶段,施工队伍尚未专业化,而且各种设备相对落后。 |

| C.随着海上风电事业的发展,我国的海上风电装备标准、产品检测和认证体系等也将逐步建立完善,相关配套产品也会不断出现。 |

| D.政府给予企业的实质性经济支持,及其提供的长期激励机制,调动了企业的积极性,推动了我国海上风电发展,避免了盲目投资。 |

材料一:

据国家市场监管总局统计,今年上半年,我国查处违法广告1.5万余件,罚没款9.2亿元,同比分别增长36.9%和292.7%。披着各种“马甲”的虚假违法广告屡屡得逞,假医生、假专家等大行其道,不仅极大损害了人们权益,而且严重破坏了社会诚信氛围。

2017年11月,54岁的郝如翔下班路上接到一份传单,上面邀请有老年人常见病的、头疼、腰疼等患者免费听健康讲座。身为山西朔州工商局副局长,郝如翔一眼就看出这是一个骗局。随后郝如翔连续2天卧底讲座,取得了扎实证据,一举端掉了这个以推销保健品为名骗取老年人钱财的团伙。

沈阳的郑大娘2年花了10多万元买保健品,病没治好反而还加重了;青岛一名老人花光毕生积蓄购买保健品后,发现被骗跳海自尽;2016年大学生魏则西的离世将网络虚假医疗广告推上风口浪尖……

一些医药、保健品、医疗、投资、收藏等广告,往往打着讲座、访谈的幌子,误导消费者,欺骗性更强。

近年来,各级工商部门对虚假广告的查处惩治力度不断加大,应当说取得了一定成效,但虚假违法广告并没有得到有效遏制,而且呈现出不降反增态势,严重损害了消费者合法权益。

(摘编自陈晨《捍卫市场诚信涵养社会信任》,《光明日报》2018年7月10日)

材料二:

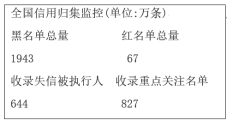

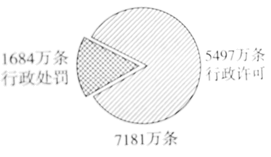

全国信用归集监控数据

双公示数据监控(单位:万条)

【注】黑名单为失信行为信息,红名单为守信行为信息。

(摘编自全国信息共享平台《红黑名单数据统计》)

材料三:

事实上,将大数据用于信用体系建设,一张多维度、全方位的信用网络正在全国编织。从加快建设律师、导游、房地产中介等14类重点职业人员信用记录,到央行要求建立覆盖全社会的征信系统和互联网信用体系,从“老赖”信息全网公开,到建立诚信典型行政审批的“绿色通道.....多措并举,奖惩分明,让信用建设,诚信监控形成体系,让“诚信者走遍天下,失信者寸步难行”成为惯例。一张“诚信画像”,画出了道德修为的高低,也将决定授信额度的多寡。据统计,截至2017年底,全国银行业金融机构已累计向守信企业发放贷款63.2万笔。信用是最有价值的资产,将无形的诚信变作有形的激励,诚信必将蔚然成风。

(摘编自石羚《为诚信建设插上数字化翅膀》,《人民日报》2018年5月8日)

材料四:

日本《产经新闻)3月28日报道,在中国,品行端正的人在逐渐增多。

在商店进行支付、缴纳公共费用、支付出租车费,伴随快速无现金化而来的所有支付情况,都可以从绑定银行卡的实名登记智能手机中采集到。每个用户会因采集到的相关信息被给予不同的信用评级。

评级的标准不仅依据用户有没有按要求付费等基本信息,还要看用户在打车时是否突然取消订单,或在骑共享单车时有没有把车正确停在白线框里。通常来说,骑行共享单车30分钟只需花费1元人民币。如果用户被确认存在偷盗或破坏车筐的行为,其信用等级将立即被降低,下次再骑行共享单车时,其费用会直接调涨至100元人民币。

而且,如果用户信用等级大幅下降,其今后在乘坐高铁或飞机时都会受到严格限制。相反,如果信用等级上升,就可以享受更多的优惠待遇。

(摘编自参考消息网2018年3月30日)

1.下列对材料相关内容的理解,| A.由材料四可知,用户无现金支付后,信息就会通过绑定银行卡的实名登记智能手机被采集,该用户的信用评级即被确定。 |

| B.身为山西朔州工商局副局长的郝如翔有着敏锐的职业洞察力和丰富的执法经验,他卧底调查,获取证据,一举为民除害。 |

| C.国家将大数据运用于信用体系建设中,该措施覆盖范围广,措施多样,旨在鼓励诚信行为,激励社会诚信风气的形成。 |

| D.一些虚假违法广告盯住老年人和罹患重病的人群,披着讲座、访谈的“马甲”行犯罪事实,破坏市场诚信,丢失了社会信任。 |

| A.参考客户信用数据,银行、交通部门可以根据信用值调整其服务方向,共享单车企业可以依照信用等级调整价格。 |

| B.信用体系建设应由局部到整体,采用奖惩结合的方式,信用建设、诚信监控形成体系,让诚信者得到实惠。 |

| C.快速无现金化的支付方式使得用户相关信息的采集更加方便,信用评级制度的产生,促使品行端正的人逐渐增多。 |

| D.数据显示,国家对信用黑名单的关注力度大于红名单,行政处罚量低于行政许可量,证明人们的信用意识在提高。 |