森林的枢纽

戎可

红日待升,晨雾缥缈,远山如幻。林中某处,黑啄木鸟凌厉的叫声一如既往,转眼间百鸟齐鸣,如歌如潮。百鸟来朝是人类的想象,天下万物实在无高下之分。但是确实,某些物种似乎更加重要,如同枢纽。试想一下,如果没有了啄木鸟,森林将会怎样?

《辞源》说,枢纽,“比喻事物互相联系的中心环节”。这个中心环节如枢如纽,本身并不起眼,然而一旦缺少,整个系统会发生重大改变。1969年,美国生态学家佩因提出了关键种的概念,它的英文是keystone species,其中keystone的本义是指石拱门上方中间的那块石头,它在所有组成拱门的石头中受力最小,但没有它,拱门就会倾倒,keystone的含义与汉语里的“枢纽”异曲同工。

关键种的概念并非凭空而来,佩因教授分析了一系列的例证,特别是他在1966年发表的一项研究。这项研究开始于1963年,他在马考海湾做了一个有趣的去除实验。佩因选择了一块海滩作为样地调查底栖生物。样地的中段——中潮间带,布满了贻贝、藤壶和一种称为茗荷儿的节肢动物,这些动物都固着在岩石上。有一种海星以这些动物为食,哪种动物增多,海星便优先取食哪种,所以没有谁能占据绝对优势。

实验中精彩的部分来了,佩因取走了样地里的海星。3个月后,原本只分布在低潮间带的藤壶,竟然占据了样地60%~80%的空间。随后的9个月里,小个头儿的贻贝和茗荷儿迅速生长,到处都是它们。再往后,茗荷儿也消失了,遍地贻贝。它们侵占了几乎所有的岩石,其他生物无处附着。这样演替的结果,虽然生物量大大提高,但物种数却从15种迅速降到了8种,甚至更少。生态系统中物种数目减少的问题在于,一旦环境变得不适于这区区几个物种的生存,整个生态系统将面临崩溃。而这一切,仅仅是因为去除了几只能够控制固着生物生长的海星。

这个例子里的海星,便可称之为“关键种”。它们虽数量不多,却对生态系统起至关重要的作用。关键种这个概念的意义在于,如果我们能够找到一处生态系统中的关键种,我们只要保护好这个物种,那么生态系统就能够在相当长的时间里,自我维持着它的结构和功能。而从理论上讲,保护一个关键种,所花费用应该不大,四两拨千斤,何乐而不为?

像海星这样通过捕食稳定生态系统结构的例子很多,比如地上的老虎、天上的雄鹰和海边的海獭,这也是我们为什么特别强调保护这些动物的意义所在。但是关键种至少还有另外两种可能的形式,其中一种是基于互利共生关系的关键种。比如在澳大利亚西部,食蜜鸟给很多种植物传粉,也取食它们的花蜜,彼此互惠互利、互相依赖。但到橡子山龙眼开花的季节,它的花却是食蜜鸟的唯一蜜源。在这种情况下,橡子山龙眼就成了关键种,因为一旦它开不了花,食蜜鸟种群就会衰落,其他的植物也将跟随着无法繁殖。

与上面两类关键种不同,生态工程师为其他生物创造生态位,是另一种形式的关键种。比如啄木鸟,它在树上凿出的大大小小的洞,为真菌、昆虫的生存提供了便利,给各种小型兽类、鸟类的隐蔽和繁殖提供了空间。

关键种是个美丽的保护生物学概念,但在真实的世界要找到这样一个枢纽却难上加难,这是因为物种间的复杂关系,往往远超常人的想象。我们能做的,就是到森林里多走走,多观察、多体会、多分析,大自然会告诉我们答案。也许,这就是荒野精神。

(有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.关键种在英文里的意思与枢纽的意义相近,它所起的作用也和枢纽一样,一旦缺失,整个系统就会发生重大改变。 |

| B.佩因教授所做的“去除实验”,在去除样地“关键种”海星后,导致生物量提高,而物种数却迅速减少。 |

| C.只要保护好一处生态系统中的关键种,这个生态系统就能自我维持着它的结构和功能,较长久地生存下去。 |

| D.由于物种之间有着复杂关系,因此要在现实世界里找到一个关键种很难,保护一个关键种更难,可见关键种只是保护生物学的一个概念。 |

| A.文章开头,以“红日待升,晨雾缥缈,远山如幻”的描写,表现百鸟和鸣的美好景象,激起人们对美妙大自然的热爱和向往。 |

| B.在“关键种”概念提出时,文章先引用《辞源》中关于“枢纽”的解释,再用英文的构成,准确而形象地说明其作用,这一方式体现了科普文的特点。 |

| C.关于佩因教授的去除实验,文章采用叙述和描写的表达方式,详细地讲解了实验的样本特点和实验的过程,让读者能够清楚地理解其实验的意义。 |

| D.作者以海星的去除实验为例,通过海星在维护海滩生态系统多样性上的不可或缺,证明海星就是海洋世界的关键种。 |

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成小题。

材料一

1870年,英国著名鸟类学家罗伯特·斯温侯在北京采集到了一种鸟的标本,并将其命名为“北京雨燕”。北京雨燕翅膀呈细长而尖的镰刀形,尾羽有分叉,体重只有31-41克,体长169-184毫米。成鸟的体羽多为黑褐色,喉部呈灰白色,胸腹部有白色细纵纹。喙呈短三角形,口裂非常宽大,能够使它们在飞行中兜捕到大量农林害虫,包括蚊、蝇、虻等。

北京雨燕是典型的夏候鸟。每年4月底,它们飞抵北京,繁殖、育雏,再于当年8月离开,飞往远方过冬。它们具有超强的导航定向能力,常多年返回同一地点,有延用旧巢的习性。

北京雨燕具有高超的飞行本领,飞行速度可达每小时110-200公里。在风雨到来之前,它们常常作超低空飞行表演,流矢一般掠地而过,成为天气变化的一种标志。雨燕身形小巧,在高空飞行时很少扇翅,尖长的翅膀能提供强大的升力。展开双翅时,雨燕能够长距离地滑翔;向内收起翅膀时,又能够高速冲刺追捕飞虫。

它们飞行技术高超,可是脚爪却很细弱,四趾向前,无法握住树枝,也就无法借此腾跃,要想飞起来,就只能在从高处向下落的过程中展翅飞翔。这种生理结构特性决定了其迁徙到京城之后,会选择在高耸的城楼、高大的皇城建筑和古塔筑巢。这些建筑飞檐翘角,梁、標、橡纵横交错,形成一个个“人造洞穴”,为雨燕提供了理想的集群繁殖之所和起飞滑翔的平台。

监测数据显示,雨燕的迁飞路线几乎和“一带一路”重叠。每年8月它们以北京为起点,经内蒙古方向往西北迁飞,从天山北部到达中亚地区,然后向南穿过阿拉伯半岛,于11月上旬到达非洲南部越冬。北京雨燕迁徙路线的单程距离超过1.6万公里,全年迁徙距离在3.2万公里以上。

20世纪前期,北京雨燕数量曾达到鼎盛,有5万只之多。从1950年开始,随着旧城改造和地铁修建,城门、城墙等先后被拆,北京雨燕栖息地迅速减少。改革开放后,随着经济建设飞速发展,北京新建起许多以玻璃和钢筋水泥为材料的高楼大厦。这些现代建筑没有给北京雨燕留下居住空间,而玻璃幕墙镜面反射天空,又会让雨燕迁飞时误认为前方开阔,撞向玻璃,每年都有不少雨燕因此伤亡。同时北京湿地迅速减少,海淀多处稻田逐渐消失,南郊三海子等处的池塘面积大大缩小,雨燕的食物来源受到极大影响。2014年7月,据中国观鸟会统计,北京雨燕数量锐减,仅剩2700多只。

(取材于张正旺、王宁、崔爽等的相关文章)

材料二

要弄清迁徙的鸟都飞到哪里去了,来年飞回来的是不是同一群鸟等问题,就需要对其进行追踪。通过了解它们的中转地、繁殖地和越冬地,我们就可以进一步研究候鸟的活动范围和迁徙规律,探明沿线有哪些不利因素,以便有针对性地采取保护措施。

鸟迁徙时常常经过一些固定地点,人们可以在这些地方集中观测鸟的种类、数量和迁徙方向,这就是定点调查法。但这种方法只能预测鸟类可能的迁徙路线,无法准确获取相关信息,于是科学家研发了为鸟佩戴环志的追踪方法。

环志由金属材料制成,上有编码。佩戴了环志的鸟再次被观察到时,研究人员根据编号就能识别出个体,通过比较同一只鸟两次或多次被观察到的时间、地点等信息,就能大致判断出它迁徙的路线和飞行速度。这种方法简单易行,成本低,应用比较广泛。其缺点是需要积累的数据量大,两次甚至多次观察到同一只鸟有难度,开展跨地区、跨国界研究较为困难。

从20世纪80年代开始,随着卫星技术的发展,人们开始给鸟类佩戴信号发射器,从而实现了对鸟类全球范围的实时追踪。现在,这种技术已普遍应用在对大中型鸟类的追踪上。最小的GPS卫星定位仪重量约为5克,已经很轻了,但这对体重本来就小、还要动辄飞成千上万公里的候鸟来说,仍然是个大包袱,过重的负担会让鸟类的死亡率显著上升,目前科学界以物种平均体重的4%-5%来限制定位器的重量。

直到近年,光敏地理定位仪的出现,才使得对小型鸟类迁徙的精确定位和研究成为可能。光敏定位仪具有重量轻、续航时间长、记录数据多等特性。小的光敏定位仪重量不到1克,可以持续运行两年左右。光敏定位仪佩戴在候鸟身上,可以记录周围环境光照强度的周期性变化。待鸟迁徙结束,科学家回收定位仪,利用软件读取信息,来估测鸟类的地理位置。经度值由日出和日落时间的中间点确定,纬度值则由当天的日照时长计算得出。这样便可计算出鸟迁徙的准确路线、飞行速度和确切越冬地。这种方法的短板是没有卫星定位准确,无法实时反馈信息,而且只能通过回收同一个体的追踪器来获取被记录的数据。

(取材于付建平、金子兴、赵天昊等的相关文章)

1.根据材料,下列不属于导致北京雨燕数量减少原因的一项是( )| A.现代建筑物玻璃幕墙光污染 | B.古建筑的大量拆除 |

| C.北京雨燕迁徙路线距离过长 | D.湿地面积迅速减少 |

| A.导航定向能力强、能够预报天气变化,是以北京雨燕为代表的夏候鸟的典型特征。 |

| B.北京雨燕飞行本领强,与其体重较小且翅膀呈细长而尖的镰刀形等形体特点有关。 |

| C.北京雨燕选择在城楼、古塔等处筑巢,因为这些建筑物为其提供了居住、起飞的条件。 |

| D.口裂非常宽大、飞行技术高超,使得北京雨燕能够在空中飞行时捕食大量的害虫。 |

| A.制作用于追踪候鸟迁徙的环志应选用耐磨损、耐腐蚀、质量轻的金属材料。 |

| B.运用定点调查的方法,即使投入大量的人力、物力,也很难保证调查效果。 |

| C.卫星定位技术能对鸟类做全球实时追踪,却导致了鸟类死亡率的显著上升。 |

| D.光敏地理定位仪能够记录鸟迁徙时周围光照强度周期性变化的一系列数据。 |

5.举例两篇材料中的两种说明方法,并分析其效果作用。

【推荐2】阅读《森林为什么是“水库”》一文,完成下面小题。

森林为什么是“水库”

朱清科

①农谚说:“山上多栽树,等于修水库,雨多它能吞,雨少它能吐。”可见,森林涵养水源的功能很早就被人们重视和利用了。实际上,森林的这一功能不仅指拦蓄降水、调节径流、拦洪补枯,还体现于森林各结构层次在产水、净水等方面的具体效应之中。因此,森林是另一种意义上的“水库”。

②森林通过林冠层、林下灌草层、枯枝落叶层、林地土壤层来拦截、吸收、蓄积降水,从而改变降水的分配形式,使其具有涵养水源的生态服务功能。

③那么,这座森林“水库”是如何自上而下调蓄水源的呢?

④首先,林冠层就像一把大伞,能够对垂直降雨进行再分配。一部分降水被林冠截留,直接蒸发到大气中;一部分顺着枝叶、树干流到林地,形成树干径流。据统计,我国

⑤接着,林下灌木与草本也能截留降水,截留量与其覆盖度成正比。树叶等森林枯落物也有拦截雨水的作用,能提高林地土壤的渗透能力。

⑥最后,“

⑦森林“水库”不仅能够自上而下调蓄水源,还能提高水分生产力。

⑧林地土壤蒸发总量大于无林地土壤蒸发总量,增加的水分参与森林水分小循环,促进了降水的形成。森林植被的增加还影响到各种降水形态,比如霜、露、雾及雾凇等水平降水,雨、雪等垂直降水。

⑨人们常说,“青山常在,绿水长流”。事实证明,树总是同水联系在一起,森林是不少水系的发源地。例如,塞罕坝的森林每年为滦河与辽河下游地区蓄积降水、净化水质大约1.37亿立方米。大量研究表明,增加森林植被可以涵养水源,是治理水土流失、助力防风固沙的有效举措,更是解决我国水资源问题的重要途径。

⑩如此看来,森林真的是另一种意义上的“水库”。

(选自《人民日报》,有删改)

1.下面的说法| A.林冠层能够对垂直降雨进行再分配。 |

| B.林下灌木与草本能截留降水,截留量与其覆盖度成正比。 |

| C.林地土壤能削减洪峰流量,推迟洪峰到来时间。 |

| D.森林植被的增加能影响到霜、露、雾、雨、雪及雾凇等水平降水形态。 |

| A.使用打比方、列数字的说明方法,说明树总是同水联系在一起,森林是不少水系的发源地。 |

| B.使用打比方、举例子的说明方法,说明林地土壤蒸发总量小于无林地土壤蒸发总量。 |

| C.使用举例子、列数字的说明方法,说明树总是同水联系在一起,森林是不少水系的发源地。 |

| D.使用举例子、列数字的说明方法,说明林地土壤蒸发总量小于无林地土壤蒸发总量。 |

| A.文章开头引用农谚,引出说明内容,激发了读者的阅读兴趣。 |

| B.第④段中加点词“主要”,体现了说明文语言准确、严密的特点。 |

| C.第⑥段中的“主角”指的是森林涵养水源的主体——林地土壤。 |

| D.本文是总分结构,采用时间顺序进行说明,条理清晰,普及了科学知识。 |

鸟类迁徙,读懂它们的“空中阵形”

金凤

每年春秋两季,鸟类迁徙的壮阔图景往往成为天空的一道胜景。南京大学生命科学学院动物行为学副教授李忠秋介绍,全世界约有1万种鸟,其中有近4000种鸟有迁徙行为,每逢迁徙季节,它们会沿着全球8—9条大的迁徙路线飞翔。很多鸟经过中国,飞往菲律宾、澳大利亚等地。

“迁徙的鸟大多是水鸟,因为到了冬季,河湖结冰,水鸟的食物骤减,它们就会迁徙。”李忠秋说,水鸟迁徙时一般保持人字形或一字形飞翔,例如鹤类、鹳类、鹭类、雁鸦类的鸟。

李忠秋举例说,丹顶鹤的家庭关系很紧密。它们一般以家庭为单位成一字形迁徙,大鹤在前小鹤在后,“一个完整的丹顶鹤家庭有4口,它们是一夫一妻制,还有两个孩子,所以经常会看到4只丹顶鹤排成一字形,如果是3只,有可能有一只夭折或者散失了。”

而白鹭的家庭结构没有那么稳定,飞起来阵列也很不规则,不同的鸟,迁徙习惯也不同,雀形目的小鸟比如柳莺等,就惯于夜间迁徙,以躲避猛禽的袭击。

保持队形可以飞得更远

“迁徙的鸟一般体型较大,排成这些阵列飞行,可以减少空气阻力,帮助它们节省体能。”复旦大学生命科学学院教授马志军说,鸟在迁徙过程中,也会在空中交替飞翔,但一般年长或者有经验的鸟会领飞。

南京航空航天大学航空学院教授史志伟表示,鸟飞行时,翼尖处会形成空气漩涡,这个漩涡产生的翼尖力,会形成一种升力,后面的鸟可以利用升力更省力地飞行。这要求它们不仅要与前面的鸟保持适当的位置关系和距离,而且要调整翅膀的拍打节奏,确保能借助这股上升气流飞行。

鸟在飞行中会摆出什么样的造型,跟体型也有关系,“体型越大的鸟,飞行集群越小,因为它们个体应对外来侵害的能力更强,所以它们对集群的需求没有那么大,例如大雁、天鹅迁徙时,集群往往是一字形或者人字形;而体型越小的鸟,集群越大,因为大集群可以让它们更安全地飞翔,形状也更不规则,例如鸻鹬类以及雀形目的小鸟。”李忠秋说。

集体行动能提高生存几率

成群结队出行,对鸟来说似乎是一种更有安全感的选择。在鸟的朋友圈,有一种鸟,特别喜欢集体行动,这便是椋鸟。南京林业大学生物与环境学院教授鲁长虎介绍,椋鸟是一种常见的食虫鸟类,特别是在繁殖后,容易集成大群,如果繁殖地的生态环境好,会形成更大的群。李忠秋表示,鸟的集群可以让群体有反捕食的防御能力。“如果一两只鸽子落单了,它们很容易被捉住,但如果有一个大的集群,发现危险的几率会提高,这就给鸟群迅速逃走争取了时间。同时,群体越大,单只鸟被吃掉的几率越小,相当于把危险稀释了。”

不过,长途迁徙,对鸟依然是一件凶吉难料的事,例如遇到大风、雨雪冰雹等恶劣气候时,对鸟就是一场“极限挑战”。李忠秋表示,“迁徙途中,雌鸟和雄鸟也有分工,雄鸟在群体中更多地承担防御任务,研究发现,有雄鸟相伴的雌鸟,迁徙死亡率只有没有雄鸟相伴的雌鸟的一半。”

为了生存,鸟也会合纵连横。2011年,李忠秋团队在青藏高原研究发现,不同种类的雪雀也会结盟,“例如白腰雪雀、棕颈雪雀、白斑翅雪雀在可可西里都有分布,它们之间尽管存在一定的食物竞争,但防御天敌方面可能各有擅长,形成混合群体更易发现并抵御捕食者。”

形成集群时,鸟群可以团结起来对付敌人,李忠秋曾多次见证,喜鹊或灰喜鹊等鸦科鸟类中,尤其在繁殖期,它们常常会组队反击活动在它们家域附近的鹰隼类猛禽,虽然它们身型相差悬殊,但喜鹊或灰喜鹊群体依靠合力,常能顺利赶走猛禽。

1.下列对文中鸟类迁徙的“空中阵形”的理解,不正确的一项| A.鸟迁徙时一般排成人字形或一字形飞翔,往往由年长或有经验的鸟来领飞。 |

| B.迁徙的鸟一般体型较大排成阵列飞行,也会在空中交替飞翔。 |

| C.飞行时前后的鸟要保持适当的位置关系和距离,且要调整翅膀的拍打节奏。 |

| D.体型大的鸟飞行时往往排成一字形或人字形,体型小的鸟排列的形状更不规则。 |

| A.迁徙的鸟都是水鸟,因为冬季河湖结冰导致食物骤减,所以就会迁徙。 |

| B.鸟在飞行中会摆出什么样的阵形。跟它们的体型有关,通常体型越大的鸟,飞行集群越小,而体型越小的鸟,集群越大。 |

| C.迁徙途中雄鸟更多地承担防御任务,有雄鸟相伴的雌鸟迁徙死亡率低。 |

| D.喜鹊或灰喜鹊群体依靠合力赶走猛禽,可见鸟群能团结一致对付敌人。 |

材料一:

按照2020年实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫的目标,中国大力实施精准扶贫精准脱贫基本方略,建立健全脱贫攻坚责任体系、政策体系、投入体系、动员体系、监督体系和考核体系,取得积极成效。同时,中国积极推动减贫南南合作,为全球范围内实现减贫可持续发展目标作出重要贡献。

2015年11月,中国政府发布《关于打赢脱贫攻坚战的决定》,明确脱贫攻坚总体目标。各地也相继出台和完善“1+N”的脱贫攻坚系列文件,涉及产业扶贫、易地扶贫搬迁、劳务输出扶贫、金融扶贫、资产收益扶贫等。截至2018年底,中国农村贫困人口从2015年底的5575万人减少至1660万人,贫困发生率从5.7%下降到1.7%。贫困地区农村居民人均可支配收入从2015年的7653元增长到10371元。同时,贫困地区新业态快速发展,内生发展动力明显增强,生态环境明显改善,民生问题得到明显改善。

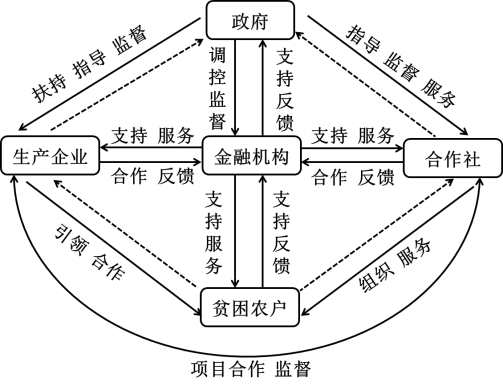

四川省乌蒙山片区“五位一体”产业扶贫治理模式

(摘编自外交部《中国落实2030年可持续发展议程进展报告(2019)》,张文雯《四川省乌蒙山片区产业扶贫研究》)

材料二:

亿利资源集团在库布其治沙30年,投入产业资金300多亿元、探索出了“治沙、生态、产业,扶贫”四轮驱动、平衡发展的库布其模式,创造出沙漠绿化+生态修复、生态牧业、生态健康,生态旅游、生态光伏、生态工业的生态产业体系。

亿利生态光伏项目采用“治沙+种草+养殖+发电+扶贫”五位一体模式,实现“生态修复、土地增值、光伏产业、种养殖产业、农牧民脱贫致富”的五个层级的循环收益。通过土地租用、项目建设期雇工、贫困户承包种植养护等方式带领当地人脱贫致富。

库布其当地的农牧民,是治沙事业的参与者、支持者和受益者。亿利集团打造的沙漠生态产业链,让农牧民拥有了“沙地业主、产业股东、旅游小老板、民工联队长、产业工人、生态工人、新式农牧民”7种新身份,每种新身份都能带来不菲的收入。

这些成功的做法,既为中国荒漠化防治作出了重要贡献,也为全球生态治理贡献了“中国智慧”。

(摘编自王文彪《大漠奇迹》,朱富乐《46国记者打卡库布齐沙漠探秘荒漠化防治秘诀》)

材料三:

毛里塔尼亚伊斯兰共和国位于撒哈拉沙漠西部,其中撒哈拉沙漠占国土面积的2/3,剩余的1/3土地也属于沙漠边缘的半荒漠地带。

毛塔是联合国认定的全球17个最不发达国家之一。持续的干旱使植被严重受损,而人口的迅速增长使大部分地区贫困化加剧,人们为了生存,被迫毁林毁草,过度开垦土地,超载利用牧场,形成了“贫穷加剧沙漠化,沙漠化又加剧了贫穷”的恶性循环。荒漠化已严重制约着人民的生存和发展。毛塔人口不足450万,贫困率达31%,如何有效脱贫成为历届毛塔政府面临的老大难问题。

近年来,中毛经贸合作发展势头迅猛,毛里塔尼亚对参与“一带一路”国际合作热情高涨。2018年中非合作论坛期间,中毛两国签署合作谅解备忘录,为未来中毛合作奠定了基础。

(摘编自孙红等《毛里塔尼亚终于走出了历史 \frac{Hb}{ 怪圈》尤源等《毛里塔尼亚的荒漠化回题》)

材料四:

目前,中国金融科技在各方面都取得了显著成绩,为打赢脱贫攻坚战作出巨大贡献。

以支付为例,我国充分发挥移动通信、条码识别等技术优势,建成网络支付资金清算基础设施,实现卡基支付向移动支付的转变,形成多层次、广覆盖的移动支付服务格局。贫困农户可以实现快捷、安全、高效的支付,大大降低交易成本。

在“一带一路”沿线国家和地区,尚有20亿人没有银行账户,有贷款需求的人中仅21%通过正规金融机构获得贷款,中国的移动支付和金融服务的海外拓展,帮助很多金融欠发达国家直接越过支票,信用卡等传统交易阶段,让他们享受到数字时代的红利,给他们提供了弯道超车的机会。

(摘编自赵阳《让“金融科技”助力精准扶贫》,张妮等《中国移动支付,用暖科技贡献世界》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.要打赢脱贫攻坚战,既要明确总体目标,建立健全制度体系,也要各地因地施策,形成各具特色的扶贫治理模式。 |

| B.在“五位一体”产业扶贫治理模式中,生产企业和合作社从金融机构得到的支持相同,但它们对农户的作用却不同。 |

| C.毛里塔尼亚伊斯兰共和国严重欠发达,既有自然条件方面的原因,也有人口迅速增长、开发无序等社会方面的原因。 |

| D.中国的移动支付具有快捷、安全、高效等优点,这与我国在移动通信、条码识别等方面有技术优势是密切相关的。 |

| A.我国精准扶贫精准脱贫方略成效显著,截止2018年底,农村贫困发生率下降了4个百分点,为全球减贫作出了贡献。 |

| B.多管齐下、方式多样的亿利生态光伏项目扶贫模式的采用,不仅帮助当地农牧民脱贫,还为全球生态治理提供经验。 |

| C.无论是乌蒙由片区的产业扶贫治理模式,还是库布其模式,要实现收益都离不开生产企业和贫困农户的参与和合作。 |

| D.金融科技对打赢脱贫攻坚战的贡献,主要体现在移动支付替代了传统的支付方式,给贫困农户带来数字时代的红利。 |

材料一

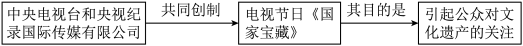

12月3日起,由中央电视台创建、央视纪录国际传媒有限公司承制的大型文博探索节目《国家宝藏》登陆中央电视台综艺频道(CCTV-3),在周日19:30黄金档首播。

《国家宝藏》由央视和故宫两大文化体强强联手制作,上海博物馆、南京博物院、湖南省博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆、湖北省博物馆、浙江省博物馆、辽宁省博物馆八家国家级重点博物馆(院)鼎力加盟,在文博领域深入挖掘。节目共计10期,每期90分钟。节目每集聚焦一家博物馆,每个博物馆推荐3件镇馆之宝,交民众甄选。每件宝藏都拥有一位与之绑定的明星作为“国宝守护人”,他们将与各种不同的守护者一起,以各种不同的方式,倾情讲述这些“大国重器”的前世今生,解读中华文化的基因密码,以期引起公众关注文化遗产问题。

(摘编自钟菡《〈国家宝藏〉很年轻!有多年轻?上下五千年!》)

材料二

近日,央视的文博类探索节目《国家宝藏》获得无数好评,就连一向挑剔的豆瓣网友也给出了高达9.0的评分。为什么并不罕见的文博综艺节目,能获得如此高的热度?原因只有一个,《国家宝藏》用了全新的方式,来讲述那些历久弥新的“老故事”。

不同于以往节目,《国家宝藏》邀请了王凯、雷佳音等27位当红明星作为“国宝守护人”,以“小剧场”的方式演绎文物的前世今生,而9大博物馆馆长坐镇对文物进行讲解点评,更让节目凸显了话题性和专业性。

在第一期节目中,王凯饰演乾隆一角,演绎了清代集中国瓷器之大成的瓷瓶——各种釉彩大瓶背后的故事。在剧中,穿越到清代的王羲之、黄公望以及雍正皇帝都用不同方式“吐槽”了乾隆皇帝的“农家乐”审美,但是,乾隆皇帝的一句“鼎盛王朝就该海纳百川”又完美地回应了世人对该瓷瓶的怀疑。正是这种鲜活、接地气的呈现方式,拉近了文物与普通观众之间的距离,使得观众更乐于去了解文物本身以及文物背后的故事。

《国家宝藏》在呈现与表述方式上的成功,对文化遗产的推广和传播具有很大的启示意义。

(摘编自陈子仪《<国家宝藏>热播文化遗产要讲好新故事》)

材料三

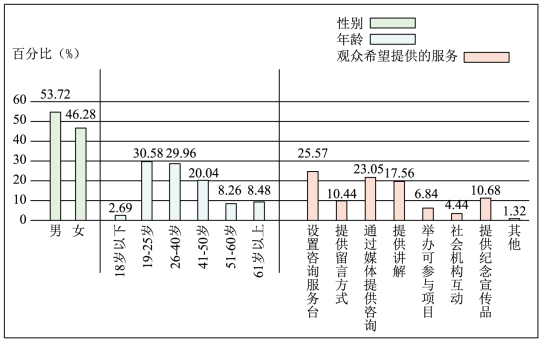

沈阳故宫博物院观众现状调查

(曾阳、刘莹《以统计数据做好博物馆公众服务——沈阳故宫博物院观众调查报告》)

材料四

在曼彻斯特大学从事戏剧研究的高级讲师托尼.杰克森的带领下,研究者们在伦敦帝国战争博物馆和曼彻斯特人民历史博物馆进行专项研究,旨在阐明戏剧对学校孩子们理解力和记忆力的影响。研究报告表明,当某个故事是由一个扮演重要角色的演员说出的时候,学生们的理解力和记忆力更强,他们也容易对人物深表同情,容易理解问题消极和困难的方面。“根据学生们告诉我们的,似乎这种表演容易得到认可,因为演员们仿佛是在与朋友、邻居而不是与小学生进行交谈。”而在非戏剧组,学生们的理解力和记忆力均存在着很大的变数。

尽管这些表演鲜活有趣,在观众中产生了很好的效果,但是要想维持这种表演,没有资金的帮助是难以为继的。如今,编写和排演一个新的角色可能花掉的费用达4000欧元,这对于博物馆来说也是一笔不小的开支。这样看来,在英国博物馆教育中发挥着传统作用的戏剧表演也面临困境。

(摘编自陈成军《戏剧表演与英国博物馆的教育功能》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.《国家宝藏》节目为每件宝藏绑定了一位明星作为“国宝守护人”,借助明星效应引起观众对国宝的关注。 |

| B.在《国家宝藏》中,乾隆皇帝以一句“鼎盛王朝就该海纳百川”展现出大众化的审美观,扭转了世人对釉彩大瓶的看法。 |

| C.在沈阳故宫博物院的调查中,男性和中青年群体是主要观众群体,大部分人渴望通过各种方式对展品有更多的了解。 |

| D.根据材料三可以看出,目前观众对沈阳故宫博物院提供的服务尚存在各种不满,该博物院的服务情况不容乐观。 |

材料一:

2017年9月1日,十二届全国人大常委会第二十九次会议通过了《中华人民共和国国歌法》,就国歌的地位、奏唱国歌的场合、奏唱国歌的形式和礼仪、国歌标准曲谱和官方录音版本、国歌的宣传教育、监督管理和法律责任等作了具体规定。给国歌立法至少具有一种居安思危的警醒的现实意义。给国歌立法也并非中国独有。马来西亚、俄罗斯等国都有单独的国歌法,对播放国歌的场合、奏唱国歌时的相关礼节都有明确的规定。在新加坡,如果有意不按官方安排奏唱国歌,或奏唱国歌时无合理原因不起立致敬的,将被起诉,并最高处以1000美元罚金。美国有关法律规定:在演唱国歌时,如果有国旗展现,穿制服的军人行军礼,其他所有人都应该向国旗立正,右手放在心口,行“效忠礼”。

(摘编自杜茂林《“为歌立法”:国歌背后的理智与情感》)

材料二:

(摘编自新华网《国歌法来了,你用“正确姿势”爱国歌了吗?》)

材料三:

国歌是弘扬中华民族精神的重要载体,是进行爱国主义教育的鲜活教材。“在校园、奥运赛场、边防哨所……每次奏响国歌都是对祖国和民族精神的一次礼赞。”国歌展示馆馆长杨春霞说,“国歌是代表国家的歌曲,是国家意志和民族精神的象征”。上海市杨浦区文化局局长金雪萍表示,国歌立法具有极其重要的历史意义和现实意义,这是一种对国家和民族精神结晶的崇高敬意。法律中对于如何正确使用国歌的具体规定,对社会公众兼具教育、引导以及惩戒等多重作用。

全国人大常委会法工委国家法室主任武增说:“那种把维护国歌尊严与所谓公民的言论自由、表达自由对立起来的观点是错误的,国家要对公民合法的权益予以保障,同时公民不得滥用自由和权益。对辱没国家的尊严、损害民族感情、危害国家利益的行为,必须予以法律的追究和制裁。”

(摘编自朱宁宁《维护国歌尊严权威 奏唱国歌有法可依》)

材料四:

国歌法通过并颁布后,全国人大常委会办公厅依照法定程序分别征询了香港特别行政区基本法委员会和香港特别行政区政府、澳门特别行政区基本法委员会和澳门特别行政区政府的意见,他们均认为,将国歌法列入两部基本法附件三在香港特别行政区、澳门特别行政区实施,符合两部基本法的规定,是适当的。香港、澳门社会普遍认同这部全国性法律属于两部基本法第十八条第三款规定的法律。

2017年10月31日,十二届全国人大常委会第三十次会议听取了关于增加《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案和关于增加《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案的说明。两个决定草案的说明指出,十二届全国人大常委会第二十九次会议通过的国歌法,属于有关国防、外交和其他依照基本法规定不属于特别行政区自治范围的法律。说明还指出,近些年香港发生了一些不尊重国歌的事件,挑战“一国两制”原则底线和社会价值底线,引起包括广大香港居民在内的全国人民的极大愤慨。为有效防止并处理这类行为,按照香港基本法规定将国歌法列入香港基本法附件三在香港特别行政区实施,就更加具有迫切性和现实重要性。

(摘编自新华网《国歌法拟列入香港、澳门特别行政区基本法附件三》)

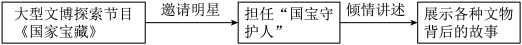

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )| A.十二届全国人大常委会——审议通过——国歌法——具体规定——国歌地位、奏唱礼仪等 |

| B.社会公民——正当行使言论自由权——不维护国歌尊严——损害民族感情——受到法律追究和制裁 |

| C.全国人大常委会办公厅——征询——港澳法委会和政府——赞同——将国歌法列入基本法附件三 |

| D.部分香港市民——不尊重国歌——挑战“一国两制”原则和社会价值底线——引起——全国人民的愤慨 |

| A.从材料二的相关调查结果看,国歌法中对“奏唱国歌的形式和礼仪”的规定比对“奏唱国歌的场合”的规定更重要。 |

| B.调查显示,一些公民缺乏对奏唱国歌时的一般礼仪的了解,这无疑是人们在奏唱国歌时嬉笑打闹、态度不够严肃的主要原因。 |

| C.我国制定国歌法,与一些国家的做法一致,并且在我国也具有极其重要的历史意义和现实意义。 |

| D.港澳特别行政区基本法委员会和港澳特别行政区政府的意见,是《中华人民共和国国歌法》制定的民意基础。 |