材料一:

《伟大的转折》用镜头寻觅红军战士的闪光足迹,用艺术丈量惊心动魄的血色距离,力图通过一幕幕以少胜多的浴血搏战、一场场殊死战役的惨烈与凶险,叩问如今的人们:我们当年为什么出发的初心可还记得清?红军在长征路上书写的壮烈史诗可还读得懂?

《伟大的转折》选择深入植根史实,坚持现实主义创作手法,尽量对长征的真实状态做历史和艺术的还原——艰难的抉择、艰苦的跋涉、艰窘的生活和浴血的战斗。作品讲述的是红军长征最关键的一段时间,即湘江战役后,转战黔、滇、川等地的5个月发生的事情。应当说,这是我党的一次思想解放,是我党带领灾难深重的中华民族走向胜利与复兴的伟大转折和起点。

经过80多年的岁月淘洗、时空化合,长征精神已不仅仅属于一个军队、一个政党、一片地域,它已经成为中华民族优秀文化的一部分,成为人类战胜邪恶所表现的敢于牺牲的大无畏的英雄气概。《伟大的转折》真实地再现历史,艺术地揭示历史经验,这是为了坚守和传承留存在历史中的高贵英雄主义精神,以期其成为今天的思想烛照和精神钙质。当然,这部剧还存在一些不足,如制作不够精致、特型演员的形似与神似拿捏得不够到位等。长征有着说不尽的深厚历史内涵、思想内涵、人文内涵,它在历史长河中渐渐远去,但艺术创作的长征任重道远。

(摘自李树声《让长征精神成为我们的精神之钙》,2019年11月5日《光明日报》)

材料二:

80多年前,长征的胜利促使当时大批进步青年奔赴革命圣地延安,投身革命事业,这直接促进了我们党和军队在抗日战争中的大发展。80多年后的今天,实现“两个一百年”奋斗目标就是新的长征。长征精神没有丢,不能丢,更不会丢,因为它具有更多新的时代意义。

长征途中,“风雨侵衣骨更硬,野菜充饥志越坚”,革命战士为何有如此英雄气概?答案是他们坚守着共产主义信仰追求。正所谓:心有所信,才能行远;不忘初心,方得始终。中国共产党人带领中国人民走过的这95年,又何尝不是一场始终“不忘初心,继续前进”的伟大长征?80多年前的长征体现了中国共产党人的精神自信与文化自信,这种“走自己的路”的自信正逐渐沉淀升华为中华民族前进的强大定力和深厚历史底蕴。正如毛泽东同志后来所说:“我们现在遇到的困难不算很大,有什么了不起呀!比起万里长征,爬雪山过草地,总要好一点吧。”长征的胜利表明,中国共产党只有高扬理想信念的风帆,保有对社会主义事业的必胜信念,从对中国特色社会主义事业的摸索中、自省中、挫折中、成功中获得自信,才能从容应对各种考验,不断推动中国特色社会主义伟大事业向前进。

“一个行动胜过一打纲领。”世界上的事情都是干出来的。当年的红军既尊重客观规律,又永葆斗志和毅力;既勇于直面困难,又敢于接受挑战。长征的胜利启示我们:艰难困苦,玉汝于成。长征不常有,长征亦常态。当前,我国进入全面建成小康社会的决胜阶段,精神懈怠的危险尖锐地摆在全党面前。我们应明确关键时期还会有许多新的“雪山”“草地”需要跨越,许多新的“金沙江”“大渡河”需要征服。绝不能看到困难就畏首畏尾、喊苦喊累,提条件讲难度,向挫折和压力妥协,否则,任何工作都只能受困于“泥沼”,寸步难行。

在长征前,红军的三大任务之一就是要向群众宣传,做群众工作,帮助群众建立政权和地方党组织。长征途中,红军用实际行动丰富和发展了党的群众路线。在红军途经少数民族地区时,很多少数民族同胞主动为红军带路、送粮草、救护伤病员。可以说,长征精神形成的一个重要因素就是红军是人民的军队,人民群众是红军的胜利之本。

80多年前的长征有终点,中国共产党人、中国人民的长征没有终点。中国梦的具体表现是国家富强、民族振兴、人民幸福,它归根结底是人民的梦。但幸福不会从天而降,美梦不会自动成真。只有把党的战略目标变成群众的自觉实践,不忘密切联系群众,不断调动人民群众干事、创业的积极性和创造性,才能聚合众力、融合众智,以实现中华民族近代以来最伟大的梦想——中华民族的伟大复兴。

(摘编自《新时期长征精神的时代意义》,2016年12月《大庆社会科学》)

材料三:

长征是“当今时代无与伦比的一次史诗般的远征”。令人感叹的是,长征其实也是“一群年轻人的进发”。因为在这支一往无前的队伍里,大约54%的人是24岁以下的年轻人。在江西信丰,中央红军长征路上牺牲的第一位师长洪超只有25岁;在湖南道县,死守湘江阵地的陈树湘只有29岁……就是这群胸怀理想的年轻人,在这条淬火成钢的道路上舍生忘死、抛洒热血,谱写了一曲壮丽的青春之歌。

对今天的年轻人来说,怎么看待来时的路,往往决定了能否走好未来的路。让人欣慰的是,不断有年轻人回到长征路上,用脚步与先辈对话,切身感受这一传奇史诗。一名20多岁的网络主播,用直播的形式挖掘红军艰苦卓绝的英雄故事,观察长征路上变化与发展中的今日中国;一名95后大学生在重走长征路时,为过去不了解红军的艰辛而流泪。精神是可以传承的,这条地球红飘带孕育的英雄的基因,感染与召唤着一代又一代人在这条曲折而顽强的道路上努力奔跑、奋力前进,探寻从胜利走向胜利的密码。

有人曾提出疑问,今天的年轻人还用“长征”、还能“长征”吗?答案当然是肯定的。因为长征除了是脚步的丈量,更是精神的洗礼、思想的升华。青年的人生目标会有不同,职业选择也有差异,在成长和奋斗中会收获成功和喜悦,也会面临困难和压力。只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中,与时代同步伐,与人民共命运,才能更好地实现人生价值,升华人生境界。

(摘编自盛玉雷《激扬新长征的青春力量》,2019年6月24日《人民日报》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.长征精神表现出了敢于牺牲的大无畏的英雄气概,因而成为中华民族优秀文化的一部分。 |

| B.长征的历史告诉我们,只有依靠人民群众,才能建立政权,才能实现中华民族伟大复兴。 |

| C.长征精神启示我们,只有发扬艰苦奋斗精神,才能克服精神懈怠的危险,在新时代阔步前行。 |

| D.对今天的年轻人来说,要想走好未来的路,就要以直播的形式挖掘红军的英雄故事。 |

| A.年轻人重走长征路,不仅可以用脚步与先辈对话,还可以确定未来之路的方向,探寻成功的密码。 |

| B.《伟大的转折》采用现实主义创作手法,聚焦红军长征最关键的一段时间,引发人们的思考。 |

| C.用艺术再现历史,更利于大众接受,也益于传承长征精神,但艺术并不代表历史。 |

| D.新时代的年轻人,依然需要“长征”,只不过“长征”的含义有所变化,它更强调精神和价值。 |

| A.闽南师范大学校团委组织团员开展“重走红军路”主题活动,通过带领学生们体验“红军长征路”,提升新时代青年的思想和精神境界。 |

| B.“他们这种长征精神,将成为我人生中重要的一课,我也会坚守和发扬这种精神,从而走好我今后的人生路。”广西大学生“重走长征路”主题活动结束后,参加的学生说。 |

| C.阿坝藏族羌族自治州“不忘初心,牢记使命”主题教育活动扎实推进,州委书记率州级领导干部前往红原县、松潘县开展革命传统教育活动,沿着红军在阿坝的足迹重走长征路,从红色基因中汲取营养和力量。 |

| D.近日,电影《红色往事》在共青团江西省委“创在江西”青创AI基地举行公益放映活动,这标志着电影《红色往事》重走长征路公益放映万里行活动正式开始。 |

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

在商业和资本领域,IP(知识产权)这个概念已被延伸为“多维度的文化产业资源”。在数字时代,IP的开发与运用已成为全球文化产业的核心竞争力之一。全球各大文化机构,比如博物馆、美术馆,都热衷于活化馆藏和开发文创产品,通过现代技术和创意方法对文化资产进行再创造,从而得出具有高传播性和高附加值的文化和创意融合产品。如今,中国正站在世界发展的前沿,在继续发展和强化自身硬实力的同时,文化软实力的提高和中华文化的全球传播变得尤为重要,而文博机构在当今社会与IP结合的背景下呈现出新的传播和发展动力。

中国的文博机构拥有丰富的文化资源,但传统上主要注重其学术和教育价值。近年来,越来越多的机构意识到,将这些资源转化为可以被大众传播和消费的形式会给机构带来更大的价值。2015年公布的《博物馆条例》提出鼓励博物馆挖掘藏品内涵,与文化创意、旅游等产业相结合,开发衍生产品,增强博物馆发展能力。博物馆不应只满足于传统的收藏、研究、展示和教育功能,而应更进一步满足公众对文化产品的需求。需要思考如何利用其深厚的文化底蕴,生产吸引人的文创产品,并通过这些产品让大众感受文化。虽然文博机构本质上是非营利机构,但这并不意味着它们不能通过合理方式实现经济效益。文博IP可以理解为携带观众情感、有多种产品开发潜力的原创文化作品。这样的原创文化作品,通过跨媒介推广可以实现更有效传播和商业价值最大化。这对于文博机构来说是一个巨大的机遇。

如今的文博展览形式和内容正经历着深入且深刻的变革。现代技术的融入为文博机构的文化传播打开了新的天地。对于文博机构来说,微信公众号、微博等已经不只是发布新闻、介绍展览、组织活动的平台。众多文博机构基于微信等平台的语音导览服务,为观众提供了全新的互动式的观展体验。而公众对于博物馆的期待也在不断升级,他们不只是希望在博物馆中看到古老的文物,更希望能够深入了解其背后的文化和历史,体验与众不同的文化之旅。一个成功的博物馆不仅要展示历史和艺术,还需要与当代观众产生互动与连接。它在社会教育领域的角色也在“历史和文化的守护者”之外得到了重新定义和提升。博物馆与学校、企业及更广泛的社会层面之间的合作愈加紧密,它们结合各自的优势,共同推出一系列教育和文化公共产品,加强了博物馆的社会影响力,还为其带来了实质性的IP价值。可见,文博IP及其对文化传播的革新已经深刻影响了当代社会,它们正在重新定义公众对于文化、历史和教育的认知和期待。

山间流水之所以吸引人,是因为它既有原始的纯净,也有不断前行的勇气。文化的传播亦如此,它需要留有原味、真实、可互动、能共情,才能深入人心。文博IP的塑造也应遵循这一原则,坚守文化的根本,同时敢于创新。在这一过程中,现代技术为我们提供了无尽的可能性。从数字化的博物馆,到虚拟现实中的历史场景,再到各种多媒体展示,都为中华优秀传统文化注入了新的生命力。我们可以将经典美术作品变为动画,让故事更加生动;通过虚拟现实技术,为观众创造沉浸式体验场景,使他们仿佛亲身经历那些过去的日子。历久弥新的文化元素与现代的科技相结合,为观众展现出一幅幅独特的画面,引起现代人深深的共鸣。

但流水前行并非总是平坦,它会遇到障碍,可能需要绕过石块,可能需要跨越悬崖。这恰似文化传播面临的诸多挑战:时代变迁、文化差异、技术升级等。然而,技术只是手段,真正的核心在于内容的创新与重塑。文博IP的成功很大程度上取决于我们如何将传统故事、人物进行现代化的重构,使其既不失原味,又具有当下的吸引力。这也是我们需要始终如一坚持的原则。如此,文化的力量就能像流水一样,穿越障碍,流向更远的地方。

再者,鼓励公众参与也是“汇溪成河”的关键。当每个人都成为文化的创作者和传播者,比如鼓励年轻人通过自己的方式,以音乐、电影等艺术形式来重新诠释古籍中的故事。传统经典就不仅会被更多的人知晓,也会得到更多的诠释和延续。

当然,在这个过程中,还需要与时代对话。流水在行进中融合了雨露、山泉,形成了自己独特的气质。同样,文博IP在传播过程中也应融入不同的文化元素,借助现代科技,以新的形式、新的角度呈现,使之更具时代感,更具吸引力。最终,当山间流水汇入大海,它不再是那条小溪,而是成为海的一部分,拥有更大的空间和更广的视野。同样,当我们的文化成功地跨越时代、跨越文化,与全球的观众产生共鸣,它也将获得前所未有的关注和认可。

(摘编自杨蕾《浅论文博IP塑造与文化传播新思维》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.IP(知识产权)概念在商业和资本领域产生了内涵的演变,现代技术和创意方法让文化资产拓展为丰富的文化产业资源。 |

| B.在新的时代背景下,中国的文博机构应当将文化资源传统的学术和教育价值转化为可以被大众传播和消费的形式。 |

| C.文博IP及其对文化传播的革新,是文博机构和广大观众共同的需求,并重新定义着公众对于文化、历史和教育的认知和期待。 |

| D.流水前行需要勇气,也需要克服障碍的方法和能力,这正如文博IP塑造过程中既要敢于创新,又要有创新的正确途径。 |

| A.因为全球各大文化机构都热衷于活化馆藏和开发文创产品,所以中国文博机构也呈现出新的传播和发展动力。 |

| B.近年来,文博机构获得了一个巨大的机遇,通过跨媒介推广可以实现其自身更有效的传播和商业价值最大化。 |

| C.文博IP的塑造既要坚守文化的根本,同时又要敢于创新,现代技术为后者的实现提供了更为重要的助力。 |

| D.参与文博IP重构者可以有不同文化背景,但其成功一般都坚持做到了重构后既不失原味,又具有当下的吸引力。 |

| A.中国美术馆通过“美时美刻”项目,特别是其中的“美术名作中的二十四节气”系列,使更多观众感受到文物与艺术审美的融合。 |

| B.上海博物馆“西周鲁侯尊”数字资产火热上线,让观众可以成为任何次元的收藏家,拥有全新的文化选择自由。 |

| C.湖南省博物馆增设“马王堆符文之谜”解谜游戏活动,借助实物道具和手机APP端,开创全新的博物馆参观体验组合。 |

| D.故宫博物院基于故宫内生活的猫群,开发出文创商品“猫主子”系列,吸引了大量年轻消费者的目光和购买欲望。 |

5.三星堆的考古新发现震惊世界,请你结合从本文得到的启示,为三星堆博物馆提供文博IP塑造的建议。

【推荐2】材料一

购买盲盒成为当下年轻人的潮流文化之一。所谓盲盒,盒子里面通常装的是动漫、影视作品的周边,或者设计师单独设计的玩偶。消费者在购买时,无法通过盒子包装了解盒子里面的玩偶。盲盒最早起源于日本,是一种促销方式。当时日本百货公司在新年期间都会销售福袋,福袋中内容不会事先公开,但往往会放入高于福袋标价的商品。尽管福袋的价格通常并不高,但百货公司福袋的生意却好起来,久而久之就成为了新年期间的常规促销手段。

福袋的营销思路延续到了1980年代的日本模型市场中,当时大量模型爱好者制作模型并将其商品化,于是出现了“扭蛋机”的线下机器。由“扭蛋机”演变的盲盒消费逐渐壮大。目前国内最大的盲盒运营商泡泡玛特共有100多家直营门店,几十家无人店以及300多家的自动售卖店,如今泡泡玛特合作品牌已经达到近50个之多。

这种把玩偶装在不透明盒子里,买家只有在购买后才能打开盒子知道自己抽中的是哪一款的盲盒玩法,获得一批忠实的粉丝。天猫2019年8月在China Joy发布的《95后玩家剁手力榜单》显示,有近20万消费者每年在天猫上花费2万余元收集盲盒。另外,据新京报报道,一对夫妇,4个月花了20万元在盲盒上;一位60岁的玩家,一年买盲盒花了70多万。而一个正常售卖的盲盒价格仅在50-100元之间,价格并不贵,关键在于消费者购买的数量是相当庞大的。对此旁观者纷纷表示困惑,到底盲盒有何吸引力,为什么盲盒玩家对盒子里的玩偶如此执着?

很多玩家购买盲盒的主要原因是为了盒子里的玩偶,外表可爱、做工优良的玩偶会吸引玩家购买,更多玩家只是单纯沉迷于收集各式各样的玩偶。

有部分玩家表示,“抽”盲盒的感觉就像是抽奖,这种不确定性带给玩家极大的刺激。玩家为了享受抽到“隐藏款”时的惊喜和满足感而大量购买盲盒。

也有喜好给玩偶改装的玩家,或者在多次购买之后,会将手中不喜欢或重复的款式与其他玩家交换。形成了一条新型社交链条,也成为玩家难以出“坑”的原因之一。

选自《盲盒经济:消费者购买因素分析》

材料二

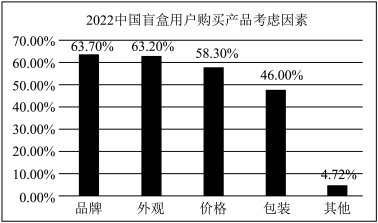

。数据显示,有超过六成的用户表示会根据品牌和外观来选择盲盒。值得注意的是,价格因素排在了品牌和外观因素之后,由此可见,盲盒用户的价格敏感度在下降,愿意为认同和喜欢的高附加值的产品买单,因而盲盒企业可以专注IP挖掘和外观设计,提高盲盒的文化消费内涵。

源自艾源网《盲盒数据分析》

材料三

有人高呼人生就像一个盲盒,你永远不知道下一个会是什么惊喜,但,不能无视盲盒营销的副作用。盲盒消费浪潮之下,存在涉嫌虚假宣传、到手商品与宣传不符、消费纠纷难以解决等问题。部分不良商家利用消费者的“赌徒心理”,使消费者对“盲盒”购买的行为产生依赖与迷恋;有些商家为了获取更多的利润,利用盲盒看不见的外壳,对盒内的玩偶“偷工减料”,刻意减少某系列的玩偶,哄抬价格。

不得不提的是,盲盒对未成年人的“诱惑”更深。不可预见性让人感觉新鲜刺激,想要满足好奇心;为了拿到隐藏款、集齐全系列,非理性重复购买;迎合“流行趋势”跟风购买,不由得深陷其中;商家故意降低产品抽中概率,不断刺激过度消费……盲盒营销击中了猎奇心态、攀比心理等人之“软肋”。

近来,肯德基联合泡泡玛特推出盲盒套餐,引发舆论关注。“盲盒+”餐食跟风带来的浪费,让盲盒变“食盒”,很多人买盒弃食。盲盒一旦侵入餐饮领域,很容易人为制造“舌尖上的浪费”。

在盲盒模式下,稀缺与沉迷、抢购与囤积、炒作与哄抬等现象紧密绑定,企图牟利的商家往往大量生产,深陷其中的消费者往往大量采购,不管盒子里装的是食品、玩偶、文具还是其他东西,需求有限,而造成大量本不必要的废弃,对于资源皆为浪费,久而久之必定触目惊心。

选自人民网《三评“盲盒营销”》有删改

1.选出填入材料二横线处的一项( )| A.有超过六成的用户考虑品牌因素 |

| B.盲盒用户很少考虑价格和包装因素 |

| C.品牌和外观是盲盒用户购买的首要考虑因素 |

| D.品牌和外观是盲盒企业关注的首要因素 |

| A.所谓盲盒,盒子里面装的是动漫、影视作品的周边,或者设计师单独设计的玩偶。 |

| B.盲盒最早起源于日本的福袋销售,福袋中内容不会事先公开,但往往会放入高于福袋标价的商品。 |

| C.目前国内最大的盲盒运营商泡泡玛特共有300多家的门店,合作品牌已经达到近50个之多。 |

| D.一个正常售卖的盲盒价格仅在50-100元之间,价格并不贵,所以消费者购买的数量是相当庞大的。 |

| A.买家只有在购买后才能打开盒子知道自己抽中的是哪一款的盲盒玩法,让人感觉新鲜刺激,获得一批忠实的粉丝。 |

| B.一位60岁的玩家,一年买盲盒花了70多万。这个事例证实了盲盒企业引诱玩家不断消费,社会危害性极大。 |

| C.很多玩家购买盲盒是为了盒子里的玩偶,被外表可爱、做工优良的玩偶所吸引,而单纯沉迷于收集各式各样的玩偶的玩家更多。 |

| D.盲盒企业可以专注IP挖掘和外观设计,提高盲盒的文化消费内涵,因为盲盒用户愿意为认同和喜欢的高附加值的产品买单。 |

5.学校拟推荐你在盲盒销售调研汇报会议上发言,请你根据材料三和生活实际,思考“盲盒销售存在哪些问题,该如何改变现状”,并据此拟写发言稿。注意语言简明,分点作答。

【推荐3】阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

“乡土社会”是费孝通先生对传统中国社会基层形态的一种描述。乡土社会是有机团结的礼俗社会,礼俗传统是乡土社会中人们进行情感表达和人伦关怀的方式。在乡村的日常生活中,礼俗所蕴含的互助互敬等内容为村民树立的和合共生的处世价值,是社会平衡机制的有益补充,有助于社会的稳定与和谐。然而,过于沉重和强大的礼俗传统也会抑制人们的创新意识,并对村民在自治中的能动作用和自治能力的发挥产生一定的消极影响。习近平总书记强调,要加强和改进乡村治理。《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,扎实稳妥推进乡村建设,突出实效改进乡村治理。在这样的契机下,将礼俗传统放入乡村治理现代化发展的背景中,以礼俗传统和乡土社会之间的互动逻辑为研究对象,考察乡村社会治理过程中如何更好地对礼俗传统进行创造性转化和创新性发展,是更好推动实施乡村振兴战略的有效路径。

从乡村的日常生活图景透视出去,可以发现乡村治理中礼俗传统仍然发挥着较大的作用。村民在世代的文化教化下,自发地遵循乡规民约,依礼而治保证了他们日常生产生活的运行。然而,乡村不会因其偏远和闭塞的本质而阻止现代化的进入,乡土社会秩序也会随着社会的转型而发生剧烈的变迁。从文化的层面探讨乡土社会礼治秩序和法治秩序如何实现共存,是对礼俗文化的重视,也是理解乡土社会问题所应具有的“包容心态”。无论在农村还是在城市,法治是人依法而治,礼治(德治)是人依礼(德)而治。二者的区别,不在于是“礼”还是“法”,关键在于维持社会秩序时所依据的规范和力量。因此可以从文化现代化的角度,以乡村中的“人”为出发点,去探索在乡土社会中如何处理好法治和礼治的关系,对礼俗传统进行创造性转化创新性发展,建立礼俗传统创新转化的调适机制,进而发挥其在乡村治理体系中的独特作用。

从本质上说,乡村社会治理现代化发展的过程,亦是乡土文化的创新转化过程和农民现代化的过程。马克思主义认为,人通过不断的对象化活动能够把自然界创造成适合人类生存需要的自然界。从这个角度来说,农民可以通过持续的、对象化的活动使自己适应不同的环境,以便有更为广阔的活动空间。所以乡村既要发挥稳定器和蓄水池的作用,又要打破农民故步自封、求安求稳的心态,要流动起来,去创新礼俗传统的新时代表达方式,追求自身的解放。更为重要的是,要建立健全乡村创新的社会教育体制,加强农村精神文明和思想道德建设,开展弘扬时代新风和移风易俗行动,抵制腐朽落后文化侵蚀,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新时代农民。

(摘编自李涵《乡土社会中礼俗传统的创新转化》)

材料二:

习近平总书记强调,要加强和改进乡村治理,加快构建党组织领导的乡村治理体系,深入推进平安乡村建设,创新乡村治理方式,提高乡村善治水平。实现乡村振兴,加强和改进乡村治理既是重要内容,也是重要基础和保障。

乡村善治需要完善乡村治理体系,实现自治、法治和德治相结合。一直以来,我国乡村就有自治和德治的传统。通过道德引领民风,以道德建设滋养乡村治理,历来是实现乡村善治的重要路径。改革开放以来,我们确立了自治在乡村治理体系中的基础地位。和村民自治实践同步的是,我国持续开展了30多年的送法下乡行动。党的十八届四中全会提出全面依法治国目标以后,乡村治理法治化更成为乡村治理体系的有机组成部分。

走好中国特色社会主义乡村振兴道路,一个重要方面,就是必须创新乡村治理体系,走乡村善治之路。乡村治理不仅要维护乡村秩序,还要回应人们对美好生活的新期盼,实现乡村共建共治共享。在这个意义上,乡村善治是一项长期和艰巨的任务。在当前阶段,乡村善治的意义在于为农业农村现代化提供稳定有序的发展环境;从长远看,乡村善治则是为全面建设社会主义现代化国家夯实最广泛最深厚的基础。

(摘编自吕德文《提高乡村善治水平》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在乡村的日常生活中,乡土社会中的礼俗传统既对补充社会平衡机制有益,又有利于社会的稳定与和谐。 |

| B.虽然礼俗传统在乡村治理中仍发挥着作用,但乡土社会的秩序也将会随着现代化的发展趋势而发生转变。 |

| C.从文化现代化的角度,在乡村治理中对礼俗传统进行创造性转化,有助于发挥其在乡村治理体系中的作用。 |

| D.维护好乡村秩序,实现乡村振兴,为农业农村现代化提供稳定有序的发展环境,就需要走好乡村善治之路。 |

| A.扎实稳妥地推进乡村建设,突出实效地改进乡村治理,有必要对传统礼俗进行创造性转化和创新性发展。 |

| B.用“包容心态”去理解乡土社会问题,可以从文化层面探讨乡土社会礼治秩序和法治秩序如何实现共存。 |

| C.乡村要发挥稳定器和蓄水池的作用,就需引导农民打破故步自封、求安求稳的心态,去追求自身的解放。 |

| D.与村民自治同步开展的送法下乡行动,有利于促进乡村治理法治化成为乡村治理体系中的有机组成部分。 |

| A.《三皇设言民不违论》:“服民以道德,渐民以教化。” |

| B.《司马温公形状》:“治身莫先于孝,治国莫先于公。” |

| C.石柱县桥头镇组建啰儿调、土家族摆手舞等本土文艺队伍,活化再现了桥头丰富的乡土文化元素。 |

| D.全国多地开展高价彩礼、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习治理活动,有效地推动了乡村治理工作。 |

5.材料一、材料二与《礼记·礼运》都谈到了乡村的治理。请结合三个文本的内容,谈一谈古今乡村治理中手段和目的有什么不同。