材料一

民为国基,谷为民命。粮食事关国运民生,粮食安全是国家安全的重要基础。新中国成立后,我国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事,高屋建瓴地提出了新时期国家粮食安全的新战略。在农业基础十分薄弱、人民生活极端贫困的基础上,我国依靠自己的力量,不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题,而且使居民生活质量和营养水平显著提升,走出了一条中国特色的粮食安全之路,为国家长治久安奠定了重要的物质基础、并且为维护世界粮食安全作出了重要贡献。

材料二

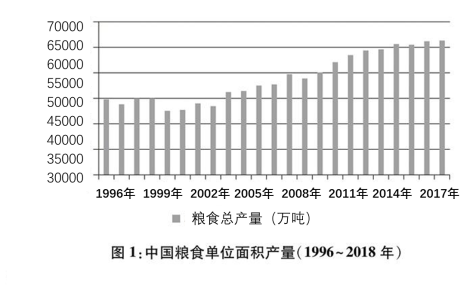

数据来源:国家统计局

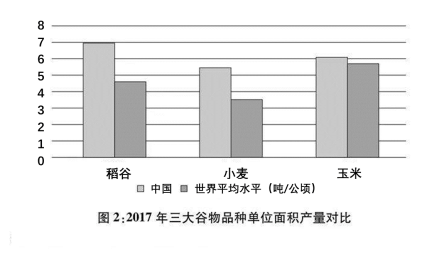

数据来源:联合国粮食及农业组织数据库(FAOSTAT)

材料三

有关数据显示,我国每年浪费的粮食约3500万吨,这个数字接近中国粮食总产量的6%,被倒掉的食物相当于2亿人的口粮,价值高达2000亿元。一方面,是餐饮浪费现象触目惊心,另一方面,是粮食安全面临多重压力。尽管我国粮食生产连年丰收,对粮食安全还是始终要有危机意识,全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

加强粮食安全既要开源,更要节流。厉行节约,反对浪费,不仅关系到对社会资源的珍视,更意味着对他人劳动的尊重,古人尚懂得“粒粒皆辛苦”的道理,我们今人更不能浪费口粮,糟蹋社会资源。

国际上,一些国家已经将“餐桌浪费”上升到浪费社会公共资源的高度进行立法限制,剩菜超出规定分量时,消费者会被罚款,对浪费行为不予提醒的餐馆也会受到处罚。

(摘编自《遏制“舌尖上的浪费”人人有责》)

材料四

近日,由联合国粮农组织和世界粮食计划署等机构合编的《世界粮食安全和营养状况》报告发布。报告提到,2019年,全球近6.9亿人处于饥饿状态,与2018年相比增加1000万,与几年前相比增加近6000万。2020年,全球至少新增约8300万饥饿人口。报告分析,受饥饿问题冲击最为严重的地区分别为非洲(19.1%)、亚洲(8.3%)及拉丁美洲和加勒比地区(7.4%),至少25个国家今年将面临严重饥荒风险,全球濒临几十年来最严重的粮食危机。联合国副秘书长洛科克发布了总额为103亿美元的募捐呼吁,以帮助低收入和脆弱国家应对新冠肺炎疫情。其中,世界粮食计划署所需款项占到了一半以上,包括49亿援助资金和用于预防饥荒的5亿特别款项。

“许多饥荒背后的原因并非食物供应能力的减少,而是社会和经济因素。”诺贝尔经济学奖获得者、经济学家阿马蒂亚·森提出,人为造成的粮食流通和供应受阻让依赖粮食进口的地区面临严峻考验。为确保国内供应,疫情发生以来,俄罗斯、越南、埃及、印度等多个国家限制甚至停止粮食出口,全球粮食供应链受到较大冲击,而那些严重依赖粮食进口的国家更是陷入了极大的被动。

(摘编自《观察:全球粮食安全问题安全形势严峻》)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.自1996年以来,我国的粮食年总产量均保持在4500万吨以上,为保障我国粮食安全奠定了基础。 |

| B.2005年到2015年,我国粮食年总产量整体呈现较快增长的趋势。2015年之后,增速逐渐放缓。 |

| C.2017年,我国的小麦单位面积产量低于稻谷和玉米,但高于世界平均水平。 |

| D.2017年,我国三大谷物品种单位面积产量均高于世界其他国家,其中稻谷单位面积产量优势最明显。 |

| A.坚定走好中国特色的粮食安全之路,既为国家长治久安奠定基础,也为世界粮食安全作出重要贡献。 |

| B.近几年,全球饥饿人口数量呈增长态势,说明粮食安全问题依然是世界不少国家面临的主要问题之一。 |

| C.疫情发生以来,俄罗斯、越南、埃及等多个国家限制或停止粮食出口,全球粮食供应链受到较大冲击。 |

| D.阿马蒂亚·森认为,正是由于人为造成的粮食流通和供应受阻,依赖粮食进口的地区才会发生饥荒。 |

相似题推荐

材料一:

纪录片《我在故宫修文物》迅速走红,与纪录片一起走红的还有主人公——故宫文物修复师。55岁的王津师傅是他们的代表,他是国家级非物质文化遗产古代钟表修复技艺的第三代传承人,进入故宫工作已经39年了。每天早八晚五,在办公室一坐就是一天,几十年如一日,和蒙尘多年的文物打交道。

人们尊崇工匠精神,更多的是钦佩其所蕴含的认真细致、精雕细凿、精益求精、出神入化的技艺。其实,这些精湛非凡的工匠技术,并非仅有天赋便可成就。后天的刻苦学习、甘于寂寞、坚守如一,才是工匠精神形成的源头活水与真正底色。

自古而今,在工匠精神的光芒下,成就无数巨匠大师。如在中国古代,就有鲁班、李春、李冰等,他们几乎全靠手工制作,赢得了生前身后名。如果没有其儿时就从师学艺,没有汗水擦亮前路,没有坚持不懈地一直努力,当然就难以成就为一名巨匠之师。

像过去,一个学徒工,要从小时候到长大成人,学上十多年才能出师。此中之艰苦,可想而知。如果没有一种安静如初的心态和坚守不懈的精神,学艺而成,青出于蓝,就很难做到。

即使到了当代,像瑞士的钟表工业,一些意大利的制鞋业,仍然在沿用手工工艺,就是因为机器的流水线上,很难达到工匠手艺之精致的程度。像故宫钟表修复师,至今仍默默地坚守着这一古老行业,他们因此成了另类“网红”。这其实正是人们对其于时光的静谧中不惧寂寞、无声坚守之工匠精神的推崇与尊敬。

当下时代,社会嬗变,人心浮躁,人们的脚步更为匆匆。其实,这样的环境与心态下,我们更需要有时能静下来、慢一些,让步伐走得更稳些;在耐心中更多些深入思考,让我们的行动来得更为扎实、有力些。

在生活中,一些看似“慢”的行为,其实正孕育着快速提升的质变;在看似静无声息的环境里,其实正磨炼和生成着动若脱兔的飞跃;在看似无言而寂寥的坚守中,其实也正昭示着成功目标的一步步逼近……所谓工匠精神,就是在这种不惮于寂寞、不畏于静默、不躁于坚守中,让技艺超凡脱俗,令手中精品迭出,成就更多传世经典,并让这种技艺与精神代代传承不息。如果大家都能多一些安静中坚守的工匠精神之底色,就能更多地修复那些尘世间的浮躁心态,让我们的人生,变得更为从容淡定、执着内敛;让我们的工作,更为细致入微、飞得更高更远……

(摘编自陈怀瑜《“安静与坚守”是工匠精神的底色》)

材料二:

一部《战争与和平》,草婴翻译了6年。他一生追求像原著一样的艺术标准,翻译作品始终遵从六道工序:研读原著、译文、读译文、请人朗读、交编审、打磨求“神韵”。连环画泰斗贺友直的作品被称为“把故事画活了”,生前却自称是个“大匠人”,“蜗居”闹市数十年,每日挥毫不止,在中国传统线描中融入西画写实造型方法,将线描艺术推向高峰。他们都有一个共同特点,就是独具匠心,终而造诣精深,成其大器。

匠心之道,看似无着处,实则有迹可循。有一本叫《匠人精神》的书,这样讲成为一流工匠的“守破离”:跟着师傅修业谓之“守”,在传承中加入自己想法谓之“破”,开创自己新境界谓之“离”。我们由此也可以引申为各行业的匠心之道。守,以理想为基,久久为功而不改初衷,精益求精而臻于至善;破,以思考为底,无思考则无变化,无变化则始终是老样子,学而思才能“芳林新叶催陈叶”;离,以创新为核,有非同寻常的构想,方能“人无我有,人有我强”。草婴、贺友直等的艺术造诣,可说是对此的生动诠释。善于“守破离”,何愁不能有所创造,有所成就?

守,意味着长久等待和超常吃苦。当年,法拉第要弟子每天记录实验结果,弟子觉得这事枯燥乏味没意义,不久就走了。后来,法拉第因电磁学方面的重大发现而获得殊荣,面对一事无成又找上门来的弟子,他说自己不过是把弟子认为没意义的事坚持了10年,在记下数千个“NO”之后,终于写下了一个“YES”。今天,有的研究者缺少坐“十年冷板凳”的决心和毅力,耐不住寂寞,稳不住心神。有的人在立项资助“诱惑”下,频繁转换科研“频道”,甲地优惠到甲地,乙地优惠又跑回乙地。心上长草“守不住”,飘移不定,又如何能把一件事干到极致?

破,意味着在突破和完善中超越。齐白石说:“学我者生,似我者死。”这是要后人不能止步于临摹,而要学其神韵善突破。一种现象存在已久,学某某而安于做“小某某”或“小小某某”,如同“受过训练的跳蚤”,即使盖板已拿掉,也不会越过原有高度。前人技艺再高,也终究有局限性。小疑小进,大疑大进。

离,意味着在颠覆成见中寻求新发现。当年,女科学家麦克林托克发现“跳跃基因”。因其“离经叛道”,同行骂她疯了。多年后,其成果才得到承认,她也因此获诺贝尔奖。“破”属于推陈出新,是横向进步;“离”属于颠覆性创新,是纵向进步。历史的高峰永无止境,“不日新者必日退”。

“技可进乎道,艺可通乎神。”匠心是精雕细刻和精益求精之心,是追求卓越不断超越之心,是破除成见不断创新之心。匠心之道贵在“守破离”。

(摘编自刘根生《匠心之道“守破离”》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.从容淡定、执着内敛的人生,更细致入微更高更远的工作,都要在安静中坚守工匠精神,这证明了坚守工匠精神的重要性。 |

| B.认真细致、精雕细凿、精益求精、有出神入化技艺的工匠,能够赢得人们的尊崇,这体现了人们对工匠精神的重视。 |

| C.跟着师傅修业,在传承中加入自己想法并开创自己新境界,也能引申为各行业的匠心之道,可见“守破离”的重要意义。 |

| D.齐白石认为,“向我学习的人可能会成功,仅仅模仿我是没有出路的”。只要在别人的基础上有所突破、不断创新,就能迎来事业的灿烂春天。 |

| A.炉火纯青的工匠技术,并非仅有天赋便可成就,后天的学习也是必不可少的,但难补天赋不足。 |

| B.现实生活中,快节奏是常态,而一些想静下来、慢一点、走稳点的,却一念之间,就再赶不上了。 |

| C.匠心之道“离”很重要,要想达到“离”的境界,工艺技术必须不断创新,文中麦克林托克的例子足以证明。 |

| D.匠心之道的“守破离”中,“守”是关键,没有“守”,“破”就是无源之水,“离”就是空中楼阁。 |

| A.孔夫子领七十二弟子周游列国十余年。风霜雨雪没有阻止他前进的步伐,饥饿贫寒没有扑灭他胸中的炽热,国君冷眼没有磨灭他克己复礼的意志。 |

| B.心细如发,探手轻柔,李峰高倍显微镜下手工精磨刀具,5微米公差也要“执拗”返工。 |

| C.中国高飞集团高级钣金工王伟,在肉眼难辨的误差里,手工打造精美弧线,托举中国大飞机翱翔蓝天。 |

| D.马宇是秦始皇帝陵博物院文物修复师,他能在毫厘之间,把握分寸,重现旷世兵马俑。 |

5.“工匠精神”是时代的呼唤,新形势下,如何践行工匠精神?请结合材料简要概括。

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

ChatGPT是一款人工智能聊天程序,一经上线便引发关注。不同于以往广受诟病的“人工智障”,它能够深度理解上下文的关联,完成写文章、邮件甚至是敲代码的复杂任务。于是,便有了一些大学生借以写出的高分论文。但这不是作弊吗?依靠ChatGPT创作对孩子们的培养有好处吗?

不止一个人提出这样的问题,也因此,ChatGPT处境尴尬:一边因其强大的学习辅助功能而“横扫”各大学校园,成为学生眼中的“作业神器”;一边却被多所高校列入黑名单,遭受强力封杀。

上海大学文学院教授谭旭东多年来致力于培养学生的写作能力,并不担心学生利用人工智能进行写作。“ChatGPT是一种全新的知识工具,从这个意义上讲,它和我们几千年来依靠的书本、图书馆并没有两样,基于这样强大的知识工具,孩子们应该学得更好。”

上海市教委副主任倪闽景撰文指出,面对ChatGPT,传统教育的方式方法需要作出重大调整。他建议:教育的首要目标是培养能独立思考和有正确价值判断能力的人,而不再是获取特定的知识;要用ChatGPT等学习工具来协同改进教育教学方式;要更加关注学习的品质。

上海大学新闻传播学院讲师徐倜也对学生使用ChatGPT撰写论文持开放态度。他认为,一个好问题,既是年轻用户与ChatGPT对话的起点,也是校园学子做好学术研究的开端。他告诉同学们,要学会提出新奇选题,研究真问题,而非“杜撰”问题。

(摘编自刘胤衡《ChatGPT“横扫”校园缘何遭封杀》)

材料二:

在前不久组织的一次科普座谈会上,有专家表示以ChatGPT为代表的人工智能会给科普创作带来一定的挑战,因为随着大规模语言模型的日趋成熟,普通读者可能难以区分哪些作品是由人工智能生产出来的。当然,在科普作品的情感方面,也许人工智能还不能比肩人类,但是它给我们带来的挑战仍然不能忽视。实际上,随着人工智能产品不断融入甚至是侵入生活各个角落,有关人工智能将给人类带来哪些挑战的讨论也日渐多了起来,当然也有人会担心它会让很多人失业。

从研发者的视角来说,至少应该把“科技向善”作为一个终极目标,在最大的范围内寻求共识和解决方案,引导人工智能产品释放最大的人性之善,实现社会的良性发展。也就是说,人工智能产品需要以为人服务为宗旨,不能脱离开人类社会的全面发展这个基本目标。我们有必要关注和研究新技术应该保持在一个什么样合理的范围内,才更符合全体人类的发展利益,这其实是一种立场和价值导向的问题,当然这应该是全人类共同持有的一种警觉。

(摘编自王大鹏《ChatGPT“狂飙”引担忧》)

材料三:

信息茧房,是指在信息传播中,公众只注意自己选择的东西和使自己愉悦的领域,久而久之,会将自身桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中。在互联网高度发达的今天,信息茧房无处不在。为喜欢的视频点赞,会刷到越来越多相关类型的作品;购物网站会根据用户的浏览历史展示商品;社交媒体会根据用户喜好,过滤掉不感兴趣的内容。

ChatGPT的出现,成为人类获取信息方式的一次革命。作为一款基于人工智能技术的聊天程序,它能够打破信息茧房吗?

从使用场景来看,ChatGPT的运作模式与搜索引擎最为接近,但区别也非常明显。首先是数据来源。搜索引擎的数据来源是互联网的数据池。ChatGPT使用的数据则来自训练模型,它不具备联网功能,最初上线时的数据仅截止到2021年。二者的交互方式也不一样。搜索引擎只是将与搜索关键词关联性最高的内容展现给用户,而ChatGPT可以理解自然语言,有逻辑地与用户进行“交流”,交互能力更强,输出的方式也更多元化。没有了基于个人习惯的个性化定制,ChatGPT在一定程度上打破了搜索时代的信息茧房。

但与此同时,ChatGPT也将在未来建起新的信息壁垒。正如SamAltman所说,GPT在迭代过程中必然存在“偏见”,它不可能保持完全中立。GPT生成答案是个性化控制的结果,迭代的过程则是更精准地控制个性化的过程。

(摘编自瀚星《马斯克“忌惮”的ChatGPT,让人类更聪明还是更愚蠢?》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.ChatGPT与以往广受诟病的人工智能聊天程序不同,它具有人类的创新创造能力,能够向用户提供高质量、有价值的信息。 |

| B.在谭旭东看来,学生的课业负担比较沉重,他们如果利用功能强大的全新的知识工具ChatGPT进行写作,是可以理解的。 |

| C.由ChatGPT的飞速发展来看,科技固然可以帮助人类提高工作效能、减轻工作负担,但对其放任自流有可能威胁人类发展。 |

| D.ChatGPT虽然没有了基于个人习惯的个性化定制,但是在其迭代的过程中必然受到精准化控制,所以很难受到信息茧房的束缚和影响。 |

| A.材料一指出ChatGPT上线后在高校的处境,介绍了上海大学两位教师、上海教委一位领导对ChatGPT的积极态度。 |

| B.材料二介绍了有的专家对以ChatGPT为代表的人工智能给科普创作带来挑战的担忧,有的人甚至担心其会让很多人失业。 |

| C.材料三认为ChatGPT在一定程度上打破了搜索时代的信息茧房,所以不会为消费者提供基于个人习惯的个性化定制。 |

| D.材料一针对现实介绍不同看法,材料二基于问题提出远景建议,材料三介绍信息茧房的知识后分析了ChatGPT的特点。 |

5.对于相关人群而言,怎样迎接ChatGPT飞速发展带来的挑战?请结合材料进行概括。

材料一:

①读书的作用不仅在于占有知识,还在于提升人的精神境界。②尤其是常读书,日积月累就会使人脱离低级趣味,养成高雅、脱俗的气质。③正如三毛说的那样,读书多了,容颜自然改变。④许多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成过眼烟云,不复记忆,其实他们仍是潜在的。⑤存在于气质里,在谈吐上,在工作中。⑥我们看到,无论在什么场合,习总书记总能引经据典、充满睿智、光彩照人,这与青年时代养成爱读书的好习惯是分不开的。⑦所以,作为青年人,一定要加强理论修养,读马列著作,读经史子集,广泛涉猎方能厚积薄发,不断提升自己的精神品位和道德修养。

(王富强《年轻干部要多读“两本书”》)

材料二:

在如今的电子媒介时代,人对纸质书籍的阅读渐渐减少了。然而,抚摸一本书,不仅是用眼睛,还要用手指和心灵。春日的午后,在温暖的阳光下翻开一本好书,那些文字不端架子,行云流水,如云端紫燕。好书如香茗,芬芳醇厚,意味悠长。此刻,你就沉浸在雅洁从容的文字里,如和一位智慧、美好的朋友相对而坐,听他娓娓道来,那一刻,你的心就长出了翅膀。

好书,从来都是要静静阅读,慢慢欣赏的,而不是在网络上匆匆浏览。因为,网络阅读没有纸质阅读的质感和温度,也没有灵魂,更没有内心的安宁。网络阅读仿佛一个急着赶路的人,步履匆匆,行色慌张,这样的阅读是浏览和观光,是走马观花。可是,我们匆忙的脚步,焦灼的心到底在追逐什么?一切都是因为“快”,一个“快”让阅读的美好意味尽失。那么,不要走得太过匆忙,忘记了我们为什么出发?读得慢一点,等待灵魂慢慢跟上来。更不能忘记,在书中采集生活的美好,这是你我热爱生活的理由和依据。

(李娟《读书,是一阵春雨唤醒一朵花》)

材料三:

各人的天资不同,有些人生来对于诗就感觉到趣味,有些人生来对于诗就丝毫不感觉到趣味,也有些人只对于某一种诗才感觉到趣味。但是趣味是可以培养的。真正的文学教育不在读过多少书和知道一些文学上的理论和史实,而在培养出纯正的趣味。这件事实在不很容易。培养趣味好比开疆辟土,须逐渐把本非我所有的变为我所有的。记得我第一次读外国诗,所读的是《古舟子咏》,简直不明白那位老船夫因射杀海鸟而受天谴的故事有什么好处,现在回想起来,这种蒙昧真是可笑,但是在当时我实在不觉到这诗有趣味。后来明白作者在意象音调和奇思幻想上所做的工夫,才觉得这真是一首可爱的杰作。这一点觉悟对于我便是一层进益,而我对于这首诗所觉到的趣味也就是我所征服的新领土。我学西方诗是从十九世纪浪漫派诗人入手,从前只觉得这派诗有趣味,讨厌前一个时期的假古典派的作品,不了解法国象征派和现代英国的诗;因为这些诗都和浪漫派诗不同。后来我多读一些象征派诗和英国现代诗,对它们逐渐感到趣味,又觉得我从前所爱好的浪漫派诗有好些毛病,对于它们的爱好不免淡薄了许多。我又回头看看假古典派的作品,逐渐明白作者的环境立场和用意,觉得它们也有不可抹煞处,对于他们的嫌恶也不免减少了许多。在这种

(朱光潜《谈读诗与趣味的培养》)

1.对材料一相关表述,不正确的一项是( )| A.第①句从两个方面阐述了读书的作用:占有知识和提升精神境界。其中提升精神境界是作者要立论的重点。 |

| B.第②句是对第①句的进一步分析,起到连接观点和材料的作用。 |

| C.③~⑥句列举三毛和习近平的事例论证观点,材料典型,非常有说服力。 |

| D.第⑦句总结全段,得出结论:青年人一定要多读经典,厚积薄发,不断提升精神修养。 |

| A.作者以读诗的亲身经历来证明“培养趣味好比开疆辟土,须逐渐把本非我所有的变为我所有的”这一观点。 |

| B.作者的自身经历详略得当,先详后略,详写外国,略写中国,是因为作者外国诗读的多,并且读得深透。 |

| C.三段经历都是为证明同一观点,看似重复,实则同中有异。 |

| D.用自身经历作材料来分析观点,让读者感到亲切且易信服,也增强说明力。 |

| A.材料二将纸质阅读与网络阅读对比,扬前抑后,态度鲜明。 |

| B.材料三说趣味是可以培养的,但要靠不断地读诗来实现。 |

| C.三则材料都运用了比喻论证的方法,使得文章更加形象生动。 |

| D.三则材料都倡导要读书,但侧重点又有所不同。 |

5.结合三则材料,请你谈谈读书的意义。

材料一

长期以来,人们在观念上对电子竞技认识不清晰,这其中,混淆了两个逻辑:

其一,将电子竞技与沉迷网络游戏直接画等号。电子竞技,标准解释为“利用高科技软硬件设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动”。当然,这个概念必须加上一个前提——设计科学、运行规范。然而,很多人对“游戏”这一概念只有一个笼统的认识,认为只要是游戏,就容易让人沉迷其中、玩物丧志,和追求“更快更高更强”的体育精神背道而驰。

其二,将人的错误归责于机器,归罪于电子竞技运动。参与、从事电子竞技(包括网络游戏)与沉迷其中的关键区别在哪里?在于身处其中的人。这里的“人”包括玩游戏的青少年、家长、专家、开发商、运营商和政府主体这个大写的“人”。

在电子竞技兴起之初,大部分地方主管机构对其了解不深,如今则大办各类电竞比赛,似乎一切网络游戏都可以被纳入。除了不了解,一些地方还有经济转型的现实考量。但是,对于那些心智未完全成熟的青少年来说,对一些充斥暴力、色情和金钱的网络游戏,他们本身难以鉴别和进行自我控制,家长往往又难以监管,市场则囿于利益因素,不会自断筋脉,学校、社会则并没有提供良好的体育教育环境和条件,最终,剩下的只是越做越大的行业泡沫和沉迷其中的孩子。

(摘编自《对待电子竞技需厘清两大逻辑》)

材料二

图表一

图表二

注:年份后面的E表示预测数据

材料三

根据《2018电子竞技产业报告(赛事篇)》,2018年国内电竞产业规模将突破880亿元。巨大用户流量与巨大商业体量以及中国作为全球最大电竞市场生成的背后,折射出的是一个饱满与粘连性极强的产业链。

串联出纵向产业的同时,电竞还能强力拉动周边产业。首先是商业广告赞助,以KPL王者荣耀职业联赛为例,今年的赞助总额已超过1亿元。其次是电竞教育与培训,包括战技实训、考核认证、就业推荐等多层面的电竞教育资源服务,而且中国目前电竞岗位专业人才短缺26万之多,电竞教育有可能成为电竞产业链中最重要的一部分。

走线上竞技娱乐与线下商业的结合之路是电竞拓展产业投资链的一个显著趋势。据悉,目前不仅包括腾讯、阿里在内的互联网巨头都纷纷宣布了在国内建造电竞馆的计划,而且像英雄互娱等专业游戏公司还与香港K11等外资企业进行合作,在全国十多个城市布局电竞场馆。除了通过主办赛事以及赛事直播和门票收入获取收益外,电竞场馆还能通过赛事吸引人流,再通过餐饮、桌游、上网服务的途径实现盈利,同时可以举办音乐会、见面会、发布会等活动获取收成。更重要的是,电竞场馆还有助于提升一个城市的产业层次。

(摘编自《电子竞技:经济增长的新动能》)

材料四

过去,电子竞技在中国的发展,受到了包括国情、社会舆论及国民经济大环境等多方面因素的影响,虽然已有十余年发展史,但缺乏政策支持和行业监管的电子竞技始终未能实现真正的产业化——包括每每由行业媒体所披露的所谓中国电竞产业规模数据,事实上绝大部分只是电竞类游戏本身的营收,而非真正电竞产业的产值。而如今,电子竞技的产业化在中国已逐渐走向正规化和集约化,同时,越来越多的社会资本也开始介入电子竞技产业,希望在这个正处在产业化发展关键期的朝阳行业里找到新的掘金点。

总之,电子竞技在中国的发展不无曲折,甚至可以说是曾经布满荆棘,但有了一批又一批电竞人的前赴后继,有了腾讯、网易、完美世界等游戏业领军企业的相继投入与支持,又恰逢视频直播行业在国内互联网的快速崛起,中国电竞已然走出了一条独具特色的中国式产业化道路。这一发展历程,或可作为今后更多新兴领域产业化发展的参考和借鉴。

(摘编自《电子竞技闯出独特产业化之路》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.很多人对“游戏”的认识过于笼统,将电子竞技与沉迷网络游戏等同起来,认为它只能让人玩物丧志。 |

| B.许多地方主管机构对待电子竞技的态度发生了变化,这种变化的产生有认知和经济方面的原因。 |

| C.中国自主研发网络游戏海外销售在2013年出现快速增长,而国内销售从2015年至2017年也在稳步增长。 |

| D.电子竞技产业在多个方向都有着广阔的发展前景,能够带动教育培训、餐饮服务等多种产业的发展。 |

| A.电子竞技本质上是人与人之间的智力对抗运功,是否会让人玩物丧志的关键点并不在电子竞技本身。 |

| B.中国电子竞技的国内市场发展前景良好,电子竞技市场饱满与粘连性极强的产业链也已经初步形成。 |

| C.中国电子竞技拥有多元的发展方向,社会舆论及国民经济大环境等多方面因素会影响其产业发展。 |

| D.中国电子竞技产业在曲折发展中走出了一条具有自身特色的道路,并将带动更多新兴领域实现产业化发展。 |

材料一:

疟疾威胁人的生命长达数千年。1967年,中国政府启动全国范围的523工程抗击疟疾。中医研究院任命我领导疟疾研究工作,我带领由植物化学和药理学方面的研究人员组成的团队,开始从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。

在项目的第一阶段,我们调查了2000种中草药,挑选出可能具有抗疟作用的640个。从其中200种中药中提取了380余种成分用于老鼠模型测试其抗疟效果,然而进展甚微。

研究的转折点出现在青蒿身上,其提取物显示有一定程度的抗疟性。然而,实验结果很难重复,而且似乎与文献记录相悖。

为了寻求答案,我们查找了大量的文献。唯一提到青蒿减轻疟疾症状的记录,出现在葛洪所著的《肘后备急方》,里面写道:又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁。尽服之。

这句话让我想到,我们所使用的传统加热提取方式,也许破坏了青蒿的活性成分,因此有必要在较低温度提取以保存其抗疟性。改变提取方式后,我们的确得到大幅度提升的抗疟效果。

我们随后将提取物的酸性和中性成分分离。终于,在1971年10月4日,我们成功得到了中性无毒的提取物,对感染的老鼠和猴子100%有效!这是青蒿素发现的突破口,青蒿素是中国医学给予人类的一份珍贵礼物。和其他植物化学的发现在药物开发中的应用相比,青蒿素的历程相对短暂,但这绝不是中医智慧的唯一果实。对治疗失忆颇有效果的石杉碱甲,也是由中药千层塔提取,是我国用于治疗老年性精神障碍的一种临床用药。不仅植物药如此,中国基础和临床研究还发现,具有悠久应用历史的毒药砒霜,用于治疗白血病颇有疗效而且相对安全,已经成为治疗白血病的重要选择。

然而,单一药物治疗某一特定疾病在中医实践中非常少见。通常,中医师按照中医理论和方法诊断病人症候,对症开出由多种中药按照君臣佐使组成的处方,并随着病情的发展和症候的变化,随时调整处方的药味和剂量,以达到良好的疗效。这样的辨证施治疗法和有效处方药的积累对中华民族的繁衍昌盛作出了积极贡献。我们从中药青蒿研发出抗疟药物青蒿素,仅是发掘中医药宝库的努力之一。

心血管疾病的治疗也受益于中国医学。中医的一项核心准则是通过活血以缓解瘀血,而这一准则在西方医学也得到应用。中药提取的芍药苷等也被用于防止经皮冠状动脉介入治疗后的再狭窄,显示再狭窄率大幅降低。还有许多的其他的证据支持中医活血的临床疗效。

(摘编自屠呦呦《青蒿素,人类征服疾病的一小步》)

材料二:

青蒿素的发现者获得诺贝尔奖,是否意味着中药这个宝库可以挖掘出更多的“青蒿素”,走上现代化之路?事实上,从中药中寻找“下一个青蒿素”的努力一直在持续。据悉,美国NIH(国立卫生研究院)此前就与白云山和记黄埔中药公司签订合作协议,令板蓝根这种有2000多年应用历史的抗病毒中药,成为首个进入外国实验室接受药效研究的中草药。业内人士表示,中医正越来越被国际所承认,中药的现代化将推动中医的现代化。这一举措也成为中医药走向国际的推动力。

近年来,中药引起西方一些国家的重视。以植物药为例,西方有40家植物研究机构,500多个研究项目,在日本,许多汉方药企建立的研究机构从事汉方药物研究,建立了药材生产基地。美国NIH和艾滋病防治中心分别对300多种中草药进行筛选和有效成分研究,从植物药中寻找抗癌活性成本。

不过,中医药走向国际仍有不少障碍,中药研发能力严重不足是一大问题。我国对中药作用机理、物质基础以及新技术、新方法应用等方面的研究还不够深入,缺乏统一的质量控制和检测标准,我国药用资源丰富,药物植物5000多种,但做过化学或药学研究的不超过20%,600多种中药中不少是“知其然不知其所以然”的药物,而国家食药监总局药品审评中心发布的《2014年度药品审评报告》显示,2014年149个获批上市的新药中,中药有11个,占比只有7.38%。

而即使是中国人最早发现的原创新药青蒿素,由于缺乏国际视野和先进技术,我国反而沦为世界青蒿素原料生产供应地。浙江华立集团董事局主席汪力成对国内青蒿素产业形势痛心不已:“一条在原料的源头上中国有绝对控制优势的产业链,(中国)居然仍然还是廉价原料的供应国,至多只是制剂产品市场的配角和补充,连以做仿制药而闻名的印度在这个领域的影响力都远超中国。”

据报道,由于目前疟疾爆发地主要在非洲,以WHO联合环球基金、比尔梅琳达等大基金采购为主,供应商则要通过WHO的GMP认证,这一通道大多国内药企并未打通。不过,复星医药子公司桂林南药生产的青蒿琥酯通过WHO-PQ认证,在国际市场占据了一席之地。

(摘编自严慧芳《中药现代化,能否走青蒿素之路?》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在筛选抗疟药物过程中,科研人员查阅了文献资料,从中获取方向和灵感。 |

| B.提取青蒿素要防止温度过高,以免破坏青蒿的活性成分,以保存其抗疟性。 |

| C.青蒿素、砒霜、石杉碱甲、芍药苷等都属于从植物药材中提取的化学物质。 |

| D.多项证据表明,中医活血化瘀理论和相关活血药物已经得到临床疗效验证。 |

| A.屠呦呦研究团队具有植物化学和药理学方面的科学知识与技能,也熟悉我国的中草药和中医药典籍,最终成功研发出抗疟药物青蒿素。 |

| B.中药挖掘出更多的类似于青蒿素的药物,将有助于中药现代化,而中药的现代化将推动中医的现代化,这一举措也会成为中医药走向国际的推动力。 |

| C.我国对中药作用机理、物质基础以及新技术、新方法应用等方面的研究还不够深入,这影响了中药的使用效果,减小了中药的国际影响力。 |

| D.只有具备国际视野,采用先进技术,积极通过WHO的GMP认证,我国研制的原创新药才有可能占领国际市场,获得较高利润。 |

材料一

一般认为,族产、族谱、祠堂是观察宗族的三大要素,也是判断宗族兴衰的标准。而最有代表性的族产是“族田”。有些学者从继嗣的角度给予强调,对弗里德曼关于“宗族是一个共同拥有祀产的功能性团体”的论断提出根本性的挑战,并在此基础上提出“房”与“家族”之宗祧观念才是观察汉人宗族的基本出发点。这些都涉及到对宗族的本义与衍义历史发展的变化,以及不同民族、地方的宗族景观的差异。我国的宗族景观一方面决定了村落的独特性,即由单一性姓氏的分支而创建而推展;另一方面也在强调宗族聚合的多样性。在村落创建过程中,我国的乡土社会事实上存在着多种不同的类型,比如由戍边、军屯、姓氏联盟等发展出来的各种不同的宗族村落形态,特别在边疆地区和族群混杂区域。加之自然形态是宗族选择其村落的最重要的因素,而自然形态的多样性也包含在了村落景观之中。这些特色差异也使得我国的村落在历史的形成和变迁过程中,已经形成了乡土景观的多样性,这是弥足珍贵的。

值得强调的是,宗族的落实单位通常为村落,而村落的人群聚居也自然而然地成为一种特定群体的家园遗产。在家园景观中,“井田”不仅是一种实际的存在,也成为人们的认同;因为它以血缘关系为纽带,加上宗子为大家长对族人的庇护及族人归属感的认同,因而使宗族具有一定的凝聚力。

(摘编自彭兆荣《重建乡土社会之宗族景观》)

材料二

家族虽则包括生育的功能,但不限于生育的功能。依人类学上的说法,民族是一个事业组织,再扩大就可以成为一个部落。民族和部落赋有政治、经济、宗教等复杂的功能。一方面我们可以说在中国乡土社会中,不论政治、经济、宗教等功能都可以利用家族来担负,另一方面也可以说,为了要经营这许多事业,家的结构不能限于亲子的小组合,必须加以扩大。而且凡是政治、经济、宗教等事物都需要长期绵续性的,这个基本社群决不能像西洋的家庭一般是临时的。家必须是绵续的,不因个人的长成而分裂,不因个人的死亡而结束,于是家的性质变成了族。中国的家是一个事业组织,不论大小上差别到什么程度,结构原则上却是一贯的、单系的差序格局。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料三

宗族何以会在当今中国农村呈现不同的区域特征呢?笔者以为,对当代农村宗族发展的状况,从村民聚居程度与宗族传统的两维角度,可以得到基本的理解。所谓“村民聚居程度”,主要指村庄中族姓的聚居或杂居状况以及村庄本身的大小。它既取决于一些历史因素,也取决于一些现实因素。相关的历史因素,主要包括村民建庄的时间、村庄遭受战争之祸的状况以及当地所处的地理状况。

一般来说,村民移居的时间长、少受或未受战乱之祸、地处平原或丘陵地区的村庄,往往容易形成较大的村民聚居点,特别是单个宗族或少教宗族的聚居点。影响聚居程度的现实因素则主要包括人口流动和产业结构状况。从笔者在国内农村、尤其是江西乡村的田野调查经验看,已有这样的初步认知:村民聚居相对集中、尤其是族姓聚居集中的较大村庄,宗族易于重建;宗族传统浓厚的农村,宗族也易于重建;在两者同时具备的地方,宗族更易于重建;反之亦然。当然,这一意见尚需有大面积调查的经验来验证。

(摘编自肖唐镖《宗族在重建亦或瓦解?》)

1.下列对材料中“宗族”和“家族”的相关理解,不正确的一项是( )| A.我国村落的形成和变迁是一个漫长的历史过程,有人群聚居而成为一种特定群体的村落是宗族的落实单位。 |

| B.中国的家是一个事业组织,结构原则上有着一贯的、单系的差序格局。 |

| C.从村民聚居程度与宗族传统的两维角度,基本可以理解宗族在当今中国农村呈现不同的区域特征的原因。 |

| D.由单一性姓氏的分支而创建而推展的村落的独特性由宗族景观决定。 |

| A.自然形态是宗族选择其村落的最重要因素,自然形态的多样性决定了不同的宗族村落景观。 |

| B.家族包括生育的功能但不限于生育的功能。政治、经济、宗教等复杂的功能只能由家族来承担。 |

| C.村民和族姓聚居集中的较大村庄、宗族传统浓厚的农村以及两者同时具备的地方,宗族易于重建。 |

| D.宗族具有一定的凝聚力,因而在家园景观中,“井田”不仅是一种实际的存在,也是族人归属感认同的体现。 |