材料一:

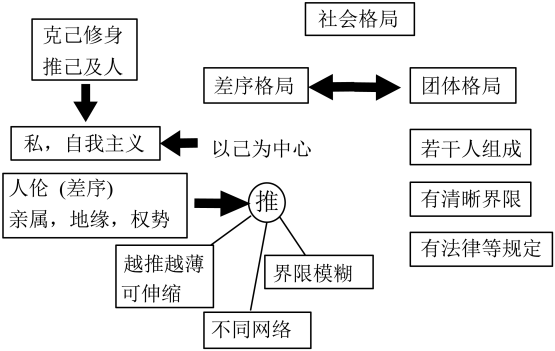

(费孝通《乡土中国》第四章“差序格局”思维导图)

材料二:

《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点。具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。差序格局中的“序”,有等级之意。在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。“伦是有差等的次序。”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”在传统社会中,差序格局与礼治秩序紧紧弥合在一起,可以说,差序格局是伦理纲常、等级有序等儒家伦理存在的社会基础,礼治秩序从文化上不断型塑造着、强化着差序格局的存在。

二是差序格局的伸缩性。“在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个‘己’作中心的。”在家族中,以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密。依中国传统家族文化言,五服之内一般被视为差序格局的里层,五服之外则可伸缩,弹性度较大;外戚中,更是“一表三千里”。从广泛意义上论,地缘、友缘、学缘、业缘等关系有时也纳入差序格局中的关系范畴。如“老乡见老乡,两眼泪汪汪”“亲不亲故乡人,美不美家乡水”“一辈子同学三辈子亲”等民谚俚语对这种情形作了生动的描摹。差序格局“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”,中心势力愈雄厚,“格局”就愈大,反之就越小。

三是差序格局的壁垒性。在传统社会中,差序格局体现的是稀缺资源的配置模式。当资源稀缺时,如何分配资源,在没有国家计划和市场调节的情况下往往由个人依据与“己”关系亲疏远近这一标准进行。离“己”愈近,得到的资源可能就愈多。究其实质,这种资源配置模式的根本目的在于使自己利益最大化,保持已有差序格局的稳定性,同时具有强烈的排外性。而在整个社会中,差序格局则成了社会资源合理配置与自由流动的结构性壁垒。

差序格局在社会转型过程中不断被现代因子影响和浸染,在一定程度上改变着差序格局旧有的特质。有学者对费先生提出的差序格局作了拓展,认为当前我国存在着城乡差序格局、权力差序格局等。

(摘编自陈占江《差序格局与中国社会转型》)

材料三:

当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经翻天覆地的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,还可以从这样的阅读中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,而是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

我们可以引用梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中所说的一段话来印证上述观点:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是一个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”

明白了“传统”的此一层面的意义,我们即可重新看待和挖掘《乡土中国》的当代价值。如在《乡土中国》中,费孝通提出了乡土社会理论中的差序格局概念可能无法适用于当代日趋复杂的人际关系,但是我们可以继承和发展差序格局理论,聚焦于现实生活中人际关系法则的研究,从现实中发现中国人注重人情与面子的人际交往关系的传统。

(摘编自胡成《<乡土中国>与传统文化的重建》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.费孝通《乡土中国》中提出的“差序格局”网络的中心是“己”,各个网络的范围都不相同,界限清晰,具有很大的伸缩性。 |

| B.差序格局强调社会关系的等级差别,在传统社会中,儒家倡导的礼治秩序决定了差序格局的长期存在。 |

| C.差序格局深深嵌入中国传统乡土社会中长达数千载,有着顽强的生命力和强大的历史惯性,但随着时代的变迁,差序格局旧有的特质也在根本性改变。 |

| D.差序格局作为社会学意义上的一个概念,具有丰富的文化意蕴,在当前社会转型过程中,依然颇具启示意义。 |

| A.从材料一的思维导图可以看出,费孝通先生试图通过与“团体格局”的社会结构相比较,来阐明“差序格局”的概念内涵。 |

| B.材料二整体上采用总分总结构,主体部分采用并列结构,从三个方面揭示“差序格局”的特点,思路清晰,层次分明。 |

| C.材料二在论述过程中综合运用了事例论证、引用论证、比喻论证等多种方法,论证有力,说理透彻。 |

| D.材料三中引用梁治平的话,意在说明:传统不仅存在于过去,也存在于当下,传统可以在历史中追寻,也可以从当下发现,这对重新挖掘《乡土中国》的当代价值有重要意义。 |

| A.弟子入则孝,出则悌。(《弟子规》) |

| B.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》) |

| C.志不强者智不达,言不信者行不果。(《墨子·修身》) |

| D.身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。(《礼记·大学》) |

5.《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和薛家因为争买一个丫头(其实是甄士隐女儿甄英莲)而发生争执,拐子收了冯家钱又把丫头卖给薛家,薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候一个幕僚拦住他,给他看“护身符”,贾雨村便改了结果,向冯家说薛蟠得病死了,就多赔了点银子给冯家,冯家就没什么好说的了,贾雨村借此拉拢薛家。

请结合材料二的内容,简要分析这一情节如何体现“差序格局”伸缩性的特点。

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

农业文化遗产是一个包含知识技术、传统文化、自然生态、农业景观、各类物种等众多内容的综合范畴,包括丰富多样的、价值巨大的资源和要素。在特定环境中长期协同进化和动态适应所形成的独特的土地利用系统,就是与传统农业生计密切相关的本土生态知识、地方传统技术,以此为重要内容的民族生态文化长期指导着遗产地农民的生产与生活。与之相应的农业景观,就是特定民族在生态文化和农业知识技术指导下,通过长期改造和维护而形成的,具有一定观赏性的,土地及土地上的空间和物质所构成的综合体。与农业文化遗产相关的自然环境、生态系统、种质资源、相关文化等资源,也都被囊括进了该农业文化遗产的保护与开发范围。因此,内涵丰富的农业文化遗产囊括了相应区域中的众多物质资源和非物质资源,是一笔价值不可估量的文化宝藏和物质财富。

(摘编自陈茜《农业文化遗产在乡村振兴中的价值与转化》)

材料二:

作为新晋的审美对象,仅直观上就能大致感受到农业文化遗产与纯艺术制品、园林风景甚至非物质文化遗产等的审美价值殊为不同。如果从主流或经典美学理论来看,农业文化遗产的审美更显独特,因为目前主流的美学理论似乎难以阐释其审美价值的内涵。农业文化遗产美学价值的独特性,来源于其创造主体与过程的特殊性,也就是万国鼎先生所说的“世代流传于农民实践”,其中至少包含三个核心要素,分别是作为创造主体的“农民”、作为创造方式的“实践”以及作为创造基本属性的“世代”。

首先是“农民”。从发生学角度,农民是农业文化遗产及其审美价值的创造与拥有者,而艺术与科研工作者只是美的发现与赋权者。农民与哲学家、艺术家与科学家们处于同一审美层级,这在过去的审美主客关系中本就不可想象,更何况后者只能审视、定义乃至评判农业文化遗产,却与审美对象没有物权关系。不过农民的主体性似乎是有缺陷的,理论上他们拥有农业文化遗产审美价值最合理合法的解释权,现实中他们似乎又很缺乏审美意识。而且与艺术作品可以脱离创作者与创造空间,被换置在展厅、博物馆、画廊等场所中被人欣赏不同,农业文化遗产从未也无法脱离农民,农民也无法脱离农业文化遗产,所以我们在审美活动中必然要将农民的生产劳作与生活状态视作审美对象的一部分,如此造成了农民群体所独有的既是审美主体又是审美客体的独特审美性。

其次是“实践”。农业生产是农民最主要的实践活动,这既是农业文化遗产审美性,也是其功利性与目的性的根本来源,同时某种程度上还对主流美学家所要求的非功利性审美原则进行了修正。正如海德格尔所讲:“只有理解了人类的生存本质,才能理解人类的生存空间。”从人类诞生到现代社会,农业生产一直是人类生存与生活的第一前提,包括审美在内的其他追求和价值都是人类农业生产的“剩余物”,例如田间垄沟式直线简洁的景观形式是为耕作效率的最大化,乡村生活的民俗工艺品虽体现了农民一定的审美意识,但终究还是为了使用或某种目的(且根本上还是为生产)。大凡农民所制造的工具普遍是大大小小、形形色色,这在殿堂派、学院派看来就显得粗鄙低级,但正是功利性才使得农业文化遗产拥有了美学特质。传统农业生产与创造不仅是与天地间自然法则的体现,也是审美的枢机与对象,人类最初的审美反应就是在农业性生产中获得,因为只有先得到物质上的满足,才能获得精神上的愉悦。黄药眠曾指出:“(先民)希望丰收和胜利的日子再来一次,于是绘画与舞蹈就产生了。舞蹈也常常是将丰收的动作再重现一遍”。直到今天,农民在工具制作和工艺创作中有意识加入“饱满”“红火”等元素的审美心理,依旧是源于期盼粮食丰收的朴素情感,这也是对马克思“劳动创造美”科学命题的生动诠释。

最后是“世代”。与纯艺术多属于艺术家的个人内在的创造不同,农业文化遗产美学遗存与价值是农民“世代”的智慧结晶,即父传子、师传徒,如此在农民之间世代流传。因为经历了历史积淀和时间检验,农业文化遗产在“有用性”与“审美性”之间达到高度统一。除体现了时间维度的传承性外,世代流传还暗含空间维度的群体性特征。因为无论传授者还是承袭者,都不是孤立的个体,传授者的经验与技艺必然为集体所接受与认同,承袭者所学习和接受的实际是集体经验和审美意识的延续,这样就导致农民个体间的审美无论从形式还是内涵上都具有普适性与同质性,例如农民普遍认为“红色大吉、白色不吉”等。另一方面,正是群体认同感与世代传承性的多重作用下,农业文化遗产在某种程度上是不够创新的,例如中国传统农具自唐代以后就鲜有大的变化,因为创新往往即意味着与祖辈经验的割裂乃至文化的失传。在同一文化空间里,农民们自觉认为共同的情感纽带与审美认同更有意义。

(摘编自陈加晋、卢勇、李立《美学发现与价值重塑:农业文化遗产的审美转向》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.农业景观需要特定的文化和技术指导,并且经过长期改造和维护才能形成,具有一定审美价值。 |

| B.农业文化遗产与纯艺术制品、园林风景甚至非物质文化遗产等的审美价值具有不同之处。 |

| C.农民是农业文化遗产及其审美价值的创造与拥有者,现实中他们似乎又很缺乏审美意识。 |

| D.由于农民个体间的审美具有普适性、同质性,导致农业文化遗产虽经世代流传却没有创新。 |

| A.农业文化遗产指导着农民的生产和生活,主要内容是长期协同进化和动态适应所形成的独特的土地利用系统。 |

| B.农业文化遗产无法脱离农民,农民也无法脱离农业文化遗产,与《乡土中国》中“地缘”内容如出一辙。 |

| C.农业生产一直是人类生存与生活的第一前提,人们并不会关注农业生产过程中出现的与审美有关的现象。 |

| D.农业文化遗产无论传授者还是承袭者,都不是孤立的个体,这也说明农民个体的审美活动是不存在的。 |

| A.历史悠久,风景秀丽,极具观赏价值的广西龙胜龙脊梯田。 |

| B.中国乡土社会以“己”为中心的“差序格局”的社会结构。 |

| C.始于东汉时期,并一直延续至今的贵州稻鱼鸭共生模式。 |

| D.“清明前后,撒谷种豆”“小暑小割,大暑大割”等农谚。 |

5.历经沧桑的山东夏津黄河故道古桑树群,不仅是夏津人的“救命树”,也正成为夏津人的“摇钱树”,因其特有的功能价值,被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。请结合材料,分析古桑树群独特审美价值的构成。

材料一:

种子是农业的芯片,一粒种子,关系着中国人的饭碗安全。中国是世界第二大种业市场,但种业大国却不是种业强国。

在21世纪最初10年,中国种业刚刚起步,跨国种企已开始全球布局,目前,包括行业前10强在内的70多家国际种业巨头已大规模进入中国市场,这使得一大批洋种子渗透到国内田间地头——比如,美国先锋公司20余个玉米品种已全覆盖我国粮食主产区东北、黄淮海地区,这一现象背后也凸显了当前国内市场的种子隐忧:不少农业干部、农民和行业专家反映,很多种子大量依赖国外,既影响我国在国际种子市场的主动权和话语权,更存较大风险。现在国际上种子垄断性比较强,这意味着价格上是供应方说了算。如果中国种业不能及时补上研发短板,那么中国的“菜篮子”“米袋子”就可能受制于人。

仓廪充实、餐桌丰富,种业安全是基础,新冠肺炎疫情的全球蔓延给粮食市场带来深刻影响,面对复杂的国际环境,避免关键领域被“一剑封喉”,必须加快种业自立自强。

目前,我国种业自主创新与发达国家有差距,一些品种、领域和环节,如果出现极端断供情况,虽然不会“一卡就死”,但确实会影响农业发展速度、质量和效益。如何打赢翻身仗?中央一号文件提出,加强农业种质资源保护开发利用,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。

在中国农科院新国家作物种质资源库建设现场,相关工作正抓紧推进。新的资源库今年建成后可保存150万份种质资源,保存能力位居世界第一,在智能化、信息化方面也将有显著提升。

“十四五”期间,我国将继续推进第三次全国农作物种质资源普查与收集行动,重点攻克并建设高通量、规模化表型及基因型鉴定平台,发掘携带优异基因资源种质材料,定向改良创制高产、优质、抗逆、养分高效利用的新种质。

农业农村部已确定,把种业作为“十四五”农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务来抓,保持水稻、小麦等品种的竞争优势,缩小玉米、大豆、生猪、奶牛等品种和国际先进水平的差距。

“一粒种子可以改变一个世界,一项技术能够创造一个奇迹。”生物工程技术是育种产业的一把利剑。中央一号文件提出,尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用,加强育种领域知识产权保护,促进育繁推一体化发展。

(新华社《改变世界的一粒种子——从中央一号文件看打赢种业翻身仗》)

材料二:

本人在种业从业三十余年,见证了中资外资博弈的历程,愿意就以下几个问题还原种业真面貌。

一、关于“外国公司控制中国种子市场”。

我们先来看看我国农民使用国外农作物品种的情况。对大宗农作物,国外公司目前涉入的只有玉米种子业务。美国岱字棉公司曾经在中国经营抗虫棉种,后来撤出。小麦、水稻、大豆种子目前还没有外资介入。

下面再来看看数据。玉米种子算是外国公司“控制”的“重灾区”,因为美国先锋公司(杜邦公司旗下)和德国KWS公司的玉米品种较有优势。但即便如此,所有国外玉米品种在我国合计年推广面积也不超过8000万亩,占我国玉米总播种面积15%。

二、中国种子已经沦陷,是真的吗?

涉及国外品种的小作物种类较多,如甜菜、向日葵、番茄、甜椒、菠菜、胡萝卜等,但加在一起,也不足2000万亩。连同玉米的8000万亩共1亿亩,不足全国农作物总播种面积23亿亩(耕地18亿面,有一部分复播)的5%。

可见,受国外品种冲击较大的作物还是玉米,但也只有15%,而且这些品种是国外公司通过其在的中国的合资公司生产经营的,更何况这些合资公司还是中方控股。种子在中国,亲本种子(生产种子所需要的种子)也在中国,公司的管理者及员工都是中国人,即使发生了战争,国外公司也无法将这些种子运出国门。所谓受国外公司“控制”,从何谈起?

三、关于国外停止向中国出口种子中国会出现粮食危机。

根据中国种子贸易协会公布的数字,中国2017年进种子数量为7.4万吨,不足全国种子播种量的1%。进口贸易额为4.7亿美元,约合28亿人民币,约占我国种子市场总销售额的3%。且进口种子主要为牧草、蔬菜、向日葵、甜菜等,没有玉米、小麦、水稻等主要粮食作物。进口的原因,不是我们没有,而是国外这些品种比较高产优质。如果不进口,换成国内品种,会影响这些作物产量和品质,和粮食危机不搭边儿。

四、关于杂交种种子是“断子绝孙”的种子,不能繁殖后代。

网上关于转基因种子、杂交种种子、进口种子是“断子绝孙”的种子不能继续繁殖的说法完全是误传。杂交玉米、杂交水稻都是同一物种内部“品种间杂交”,其后代育性不受影响。专家说杂交种必须每年更换新种子,是因为农民自留种种子(称为“杂交二代”种子)没有新种子(称为“杂交一代”种子)产量高。当然,真正断子绝孙的转基因种子也出现过,但因为经营这样的种子会受到道德谴责,发明者放弃了推广计划。

粮食安全问题在我国具有重大优先地位,国家用各种办法保证我国粮食生产不受过分冲击,为此国家制定了相关的法律法规。例如,农作物新品种选育和种子生产经营,外商必须通过与中方合作,建立合资公司才能进行,而且由中方控股;直接供农民使用的主要农作物商品种子不能直接进口,只能在国内生产;转基因种子更是要严格审批,至今还没有批准任何玉米、水稻、小麦、大豆的转基因种子的种植;粮食进口除大豆没有配额,玉米、小麦、水稻都是配额管理,每个作物进口配额几百万吨,占总需求的3%到8%。配额内进口关税3%,配额外关税23%。至今还没有企业在配额外进口。

简言之,农作物种子关系国计民生,种业在国家相关政策的制约下有序发展。所谓“被外国控制”“杂交种断子绝孙”等说法都是没有根据的。

(《中国种子已经沦陷,是真的吗?》)

1.下列对以上两则材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.我国种业的现状是国内对种子的需求很大,虽然水稻、小麦等品种有一定的竞争优势,但玉米、大豆、生猪、奶牛等品种和国际先进水平还有差距。 |

| B.很多种子大量依赖国外,影响到我国在国际种子市场的主动权和话语权,造成种子供应方对我们的价格垄断,甚至可能有其他风险。 |

| C.我国政府非常注重国家粮食安全问题,种业在国家相关政策的制约下有序发展,国家制定了相关的法律法规,用各种办法保证我国粮食生产不受过分冲击。 |

| D.杂交玉米、杂交水稻都是同一物种内部“品种间杂交”,其后代不会出现“断子绝孙”的情况,只是“杂交二代”没有“杂交一代”产量高罢了。 |

| A.我国作物种质资源库建设已经开始,建成后保存能力将位居世界第一,在智能化、信息化方面也将有显著提升,现已能保存150万份种质资源。 |

| B.目前我国玉米种子受国外品种冲击较大,美国先锋公司20余个玉米品种已全覆盖我国粮食主产区东北、黄淮海地区,比德国KWS公司的玉米品种更有优势。 |

| C.当前我国的种业现状确实存在一些隐忧,但国家已经在采取各种措施争取打赢翻身仗,为加快种业自立自强提供资源、技术、法律等方面的支持。 |

| D.为了限制外国种子公司进入国内市场,国家出台了一系列相关法律法规,以维护我国的粮食安全,保护老百姓的“菜篮子”“米袋子”。 |

| A.政府将2011年以来国务院出台的一系列鼓励种业创新、深化种业体制改革的政策措施以法律形式加以明确,维护科技人员科研成果的合法权益。 |

| B.2016年新《种子法》修改颁布,提升了新品种保护的法律地位,加大了基层农业主管部门对侵权假冒的执法力度,大幅提高了对侵权假冒行为的民事赔偿标准和行政处罚力度。 |

| C.鼓励企业培育具有自主知识产权的新品种,为符合条件的“育繁推一体化”企业开辟品种审定绿色通道,对于达到审定标准的,审定委员会颁发审定证书。 |

| D.1999-2018年,我国种业市场空间从330亿增长至1200亿元,年复合增长率为7%。2018年我国种子市值1201.67亿元,保持世界第二大种子市场地位。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成小题。

天坑是在碳酸盐岩地区由溶洞大厅形成的口径和深度大于百米和(或)容积大于百万立方米,四周或大部分周壁陡崖环绕,且与或曾与地下河溶洞相通的特大型漏斗。从上述定义来理解,天坑其实就是一个巨大的陷坑,科学家曾将这种大陷坑归入“竖井”地貌类型中。随着后来很多类似的陷坑被发现,它又被归为“漏斗”地貌类型。这些具有相似特征的同一地貌形态既叫“漏斗”、又称“竖井”,岂不矛盾?于是,“天坑”概念应运而生。

时间是大自然的刻刀,时间短了,天坑就无法形成,时间长了,形成的天坑早就退化得无影无踪。一般来说,天坑的形成需要满足以下基本条件:第一,要具备可以溶解的岩石,比如石灰岩;第二,石灰岩地层要厚,因为天坑的深度需要较厚的岩石作为支撑,同时也为满足水入渗的深度要求提供空间;第三,要有水和充沛的降雨量,且水力落差要大,水的搬运能力才能发挥,将塌落下来的石头冲走;第四,石灰岩中要有水运动的缝隙,一般来说这些缝隙是地壳运动产生的;最后一点就是要有足够的时间。

根据成因,天坑可分为冲蚀型天坑和塌陷型天坑。我们可以打个比方来描述。有这样一个巨大的“三明治”,其顶上是隔水的砂岩,中间是连续沉积的石灰岩,地下也是隔水的砂岩。这个特殊的“三明治”项上的砂岩岩层断断续续,中间和底部的岩层却是连续的。顶上岩石不连续的地方,就有石灰岩露了出来,于是,周围汇聚的地表水就从此处渗透到地下,并在适当的地方找到出水口。久而久之,山上石灰岩出露的地方就形成了一个落水洞,在落水洞和山下出水口之间形成了一条地下河,这个落水洞随着汇聚水量的增加,也变得越来越大,甚至形成一个岩屋,当有一天大岩屋崩塌了,天坑就形成了。这样的天坑叫冲蚀型天坑,如陕西汉中的天悬天坑。

另外一种情况是,在地下暗河中,逐渐形成了一个大型的洞穴系统,那些裂隙交叉处形成了溶洞大厅,有的大厅崩塌较快,地下河溶蚀搬运的速度也很快,后来洞顶崩塌,露出了一丝亮光,就形成了天窗。然后又经过不断崩塌、溶蚀和搬运,终于,洞顶彻底崩塌,露出了四周陡壁的大陷坑,从地面洞口向下看像是一口深井。这种天坑叫塌陷型天坑,如广西乐业的大石围天坑。国家及广西科考组几次进入大石围天坑底部考察,至2013年,考察长度约6千米。至于地下河还有多长,其源头和出口在哪里(暗河一直向东北流到位于乐业境内的朗大峡谷的洞口成为地面河,然后汇入红水河),为什么河水一热一冷等,至今仍是个谜,尚待后人去探明。

天坑的形成既有地下水的化学溶蚀作用,又有物理的淘蚀作用;既有地质构造作用,又有崩塌作用。首先,形成天坑的碳酸盐岩地层中的可溶岩遇水会发生化学反应,由碳酸氢钙分解为碳酸钙和水,即溶蚀作用,由于水中成分的改变,会结晶形成钟乳石。其次,水的巨大冲击力对岩石形成了强烈的物理作用,根据水量的大小和可持续性不同,形成的力量大小也不同。所有溶洞和天坑的形成并非一疏而就,它们基本上都有着200万年以上的历史,而化学的溶蚀和物理的淘蚀在天坑形成中起主要作用。一般来说,洞穴中,1厘米的石笋生长时间是100年,1米石笋需要生长10000年,可见地质作用是多么漫长。再次,也下水总是沿着岩石的构造面、节理、裂隙、软弱面率先开始溶蚀。也就是说,形成天坑的地层本身的结构和构造是天坑形成的基本条件,不同岩性对水的作用反应不同。软的岩石首先被溶蚀或淘蚀成洞。这样的洞一般呈串珠状,可以是水平分布的,也可以是垂直分布的。

崩塌作用是天坑形成的一个重要环节,当洞顶部被溶蚀的部分不能承受重力的作用时,就垮塌下来,形成暴露在地表的坑口。当然,崩塌不仅会从顶部塌落,也可能是从侧向崩落,所以我们在溶洞里经常会看到陡直的岩壁。

天坑是研究地球演化的重要证据,是研究岩溶动力系统演化的重要载体,是一种极具科研价值的旅游资源和地学科普的基地,更是探险者的乐园、勇敢者的天堂。天坑之美,不仅展现出大自然的粗犷与力量,身临其境,更能够体会到原始的匠心与空灵。

被誉为“天下第一坑”的重庆小寨天坑就被认为是构成地球第四纪演化史的重要例证,更是长江三峡成因的“活化石”,是当今世界洞穴奇观之一。小寨天坑的底部有一条巨大的暗河,暗河的水来自一条被当地人称为“地缝”的神秘峡谷。地下暗河长8.5千米,水位落差364米,多年平均流量每秒近10立方米,具有强劲的水动力条件,为小寨天坑崩塌物质的搬运并向纵深发展提供了基础。而与暗河相连的地表河流全长达37千米,流淌于地缝之中,地缝最窄的地方不足1米,而地缝最深处达300米,形成气势恢宏的“一线天”。因此,地缝和天坑也被认为是记录长江三峡演化的直接证据。

天坑与地下河密不可分。天坑是地下河洞穴发育到非常成熟的形态,其在地下形成溶洞大厅,然后在地表呈现坑的模样。另外,天坑也是我们认识地下岩溶世界的一个窗口,通过天坑,我们可以了解控制地下洞穴的地质构造因素、古地下河和现代地下河走向等水文特征。

天坑景观是游览价值极高的旅游资源,对于户外爱好者来说,天坑能给他们带来的探险乐趣是不可言喻的。比如汉中天坑群大部分发育于岩溶台原面上,岩溶台原与四周陡壁构成独特的险峻美;其次以台原为中心发育众多深谷,甚至地缝,在卫星影像上都一目了然。由于汉中天坑群所在的地层有泥质夹层,构成相对不完全隔水层,因此在天坑周壁或底部,或发育跌水、瀑布,或发育坑中阶梯状平台,或发育成洞穴,增添了天坑群的无穷魅力。

广泛发育的汉中天坑群,为某些动植物提供了避难所,为植物的生长发育提供了特殊的环境条件,增加了秦岭与大巴山之间植物区系的丰富性、复杂性和独特性。另外,天坑群也为洞穴动物提供了最适合的自然栖息地,为研究秦岭南部生物的多样性或新物种的发现提供了有利条件。

(摘编自《国土资源科普与文化:探秘天坑》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“刻刀”在文中喻指时间,是影响天坑形成的因素之一,天坑会随着时间的推移形成或消失。 |

| B.“三明治”在文中指的是由隔水的砂岩、连续沉积的石灰岩、隔水的砂岩叠加形成的地层。 |

| C.“天窗”是由地下暗河溶蚀搬运导致溶洞大厅彻底崩塌后形成的,是天坑的一种现象。 |

| D.“钟乳石”是由碳酸盐岩地层中的可溶岩遇水发生化学反应,分解为碳酸钙和水后结晶。 |

| A.由最初命名为“竖井”到后来命名为“漏斗”,再到命名为“天坑”,“天坑”这一概念的确定,与科学考察的新发现密不可分。 |

| B.陕西天悬天坑是冲蚀型天坑,冲蚀型天坑是地表水从顶上岩石层渗透到地下的石灰岩出露的地方形成的落水洞发育而来的。 |

| C.截至2013年,国家对广西乐业大石围天坑的考察仍未结束,如地下河的长度、源头、出口,河水温度的变化等问题尚未得出结论。 |

| D.天坑中岩石的构造面、节理、裂隙和软弱面容易被溶蚀或淘蚀,它们在水的作用下会形成水平或垂直分布的串珠状的洞。 |

| A.形成天坑有五个基本条件,其中首先是要有石灰岩,如果没有石灰岩,那么其他条件也无从谈起。 |

| B.天坑是多种作用发生后形成的,其中最主要的是地下水的化学溶蚀作用,其次是地质构造作用。 |

| C.溶洞和天坑的形成基本上都要200万年以上,洞穴中的石笋生长时间也是漫长的,石笋要达到1米,一般需要一万年的时间。 |

| D.汉中天坑群非常险峻,天坑四周陡壁,这为某些动植物生长提供了有利条件,是我国新物种发现最多的地区。 |

5.本文体现了科普文语言的哪些特点?请结合文本加以分析说明。