历史遗留下的文学、艺术中的精品都有永久的魅力,后代人无法仿制。像《诗经》《楚辞》都是被誉为不朽的作品。说它们不朽,无非是说它有比一般文学,艺术作品享有更长的寿命,在较长的时间里能继续发生影响,“不朽”并不具有哲学概念的“永恒存在”的意思。拿屈原的作品来说,汉朝初年的贾谊被感动的痛哭流涕,今天试找了一位大学中文系的青年来读一下,他的感受总难达到贾谊的程度,即使这位青年也有深沉的苦闷,满腹牢骚。《红楼梦》也是一部名著,和《诗经》《楚辞》一样产生过广泛的影响。“五四”前后青年男女知识分子没有读过《红楼梦》的占少数,现在青年读《红楼梦》的占少数,现在青年读《红楼梦》的比例显然要少得多。

以上现象,借用电信通讯的概念,可以称为“文化影响衰减“现象。远距离的通讯联络,讯号逐渐衰减,距离越远衰减越明显。为了防止衰减,中间设有接力站,使讯号得到增益。衰减现象之所以出现,是因为古人的处境与今人不同,古人的思想感受有与今人相同处,也有与今人不同处,世代相去久远,古今人之间感受的差别越大。

中国哲学有极丰富的文化遗产,孔子、老子等思想流派到今天还有影响。我们常听人说孔子思想影响了中国两千多年,要继承中华民族的优秀传统,首先要发扬孔子的哲学。也有人认为孔于思想与今天中国的现代化关系不大,倒是有些保守思想是孔子哲学造成的。这两种看法都有根据,现在从文化影响的衰减现象来看,我不相信世界上有一种文化现象两千多年永远长寿而不衰减。

以孔子为代表的儒家影响长久不衰,完全是凭借了两次接力站的补充,得到增益的结果。第一次增益,西汉的董仲舒抬出孔子为号召,增加了汉朝流行的天人感应、阴阳五行学说,建立了宗教神学。在他的带动下,中国哲学史上出现了全国性的第一个高潮。思想是随着社会生活的变革而变革的,当董仲舒的哲学不能应付佛教、道教的冲击,孔子的独尊地位保不住了。宋朝的朱熹起了第二次接力作用,把魏晋隋唐时期已经趋于衰减的儒家振兴起来。朱熹把儒家学说变成儒教,形成了儒教经学,为了壮大自己,儒教吸取了佛教、道教的心性修养内容,从而大大丰富了儒家经学。

经典文句是凝固的。它的影响会随着时移世变而衰减,但对经典的解释却可以随时改变、充实,使它免于衰减,记载孔子言行的可靠经典《论语》,这部书不过一万多字,它对后世的影响主要来自各家的解释、阐发。朱熹的《四书集注》就经常用注解的形式来阐发自己的思想,为了取得权威性的理论根据,不得不抬出孔子作为招牌,以述为作,是古代学者通用的办法。辩明这个事实,就不难看清董仲舒的孔子是汉代的孔子,朱熹的孔子是宋代的孔子。“五四”时期提出“打倒孔家店”,要打倒的不是鲁国孔丘,而是经过朱熹改造的巩固封建社会的儒教。长久不衰的不只孔子一家,道教老子也火了两千多年,道教老子也是一个招牌。

(摘编自任继愈《文化遗产的寿命》)

1.下列对“文化影响衰减”现象表述正确的一项是( )

| A.《诗经》《楚辞》虽然被人们称为不朽的作品,但在事实上它们只是比其他古代文学作品存世的时间和影响更加长久一些罢了。 |

| B.屈原的作品可以使汉初的贾谊感动的痛哭流涕,但是无法使今天的青年有同样深切的感受,因为这个青年不可能也有过那样痛苦的遭遇。C“五四”时期,《红楼梦》在青年男女知识分子当中曾经产生过广泛的影响,但是现在,《红楼梦》在青年中几乎没多少影响。 |

| C.古人的处境跟今人有所不同,所以古人的思想感受也就跟今人不同,时代距离越远,古人和今人思想感受的差别就越大。 |

| A.虽然孔子的思想在当时和后代都有影响,但是实际上按“文化影响衰减”的说法来看,孔子思想的影响力量只会越来越小。 |

| B.孔子的思想在秦汉之际出现了衰减,但西汉儒家学说在全国形成了一个高潮,于是董仲舒把当时流行的天人感应,阴阳五行学说加进孔子思想中。 |

| C.魏晋隋唐时期孔子思想出现了第二次衰减,宋朝的朱熹把儒家学说变成儒教,并吸取了佛教、道教的心性修养内容,大大丰富了儒家经学。 |

| D.孔子的思想主要表现在《论语》一书中,这部书只有一万多字,造成的深远影响全都来自后代各家的解释和阐发。 |

| A.当我们说孔子思想影响了中国两千多年的时候,是把董仲舒、朱熹等人的思想影响也一起考虑在内而这样说的。 |

| B.以述为作就是通过注解古代经典的形式来阐发自己的思想,为了获得权威性的理论根据,朱熹《四书集注》一书就采用了这种方法。 |

| C.有人说,今天中国有些保守思想是孔子哲学造成的。其实这种保守思想应该是后人加入的'并不是当初鲁国孔丘原来的思想。 |

| D.中国哲学有着丰富的文化遗产,老子的道家思想和孔子的儒家思想同样长寿,当然道家思想中也同样存在着后人的接力作用。 |

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

亲密的血缘关系限制着若干社会活动,最主要的是冲突和竞争;亲属是自己人,从一个根本上长出来的枝条,原则上是应当痛痒相关,有无相通的。而且亲密的共同生活中各人互相依赖的地方是多方面和长期的,因之在授受之间无法一笔一笔的清算往回。亲密社群的团结性就依赖于各分子间都相互拖欠着未了的人情。在我们社会里看得最清楚,朋友之间抢着回帐,意思就是要对方欠自己一笔人情,像是投一笔资。欠了别人的人情就得找一个机会加重一些去回个礼,加重一些就在使对方反欠了自己一笔人情。来来往往,维持着人和人之间的互助合作。亲密社群中既无法不互欠人情,也最怕“算账”。“算账”“清算”等于绝交之谓,因为如果相互不欠人情,也就无需往来了。

但是亲属尽管怎样亲密,究竟是体外之己;虽说痛痒相关,事实上痛痒是走不出皮肤的。如果要维持这种亲密团体中的亲密,不成为“不是冤家不碰头”,也必需避免太重叠的人情,社会关系中权利和义务必须有相当的平衡,这平衡可以在时间上拉得很长,但是如果是一面倒,社会关系也就要吃不消,除非加上强制的力量,不然就会折断的。防止折断的方法之一是在减轻社会关系上的担负。

社会生活愈发达,人和人之间往来也愈繁重,单靠人情不易维持相互间权利和义务的平衡。于是“当场算清”的需要也增加了。货币是清算的单位和媒介,有了一定的单位,清算时可以正确;有了这媒介可以保证各人间所得和所欠的信用。“钱上往来”就是这种乐意当场算清的往来,也就是普通包括在“经济”这个范围之内的活动,狭义的说是生意经,或是商业。

在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。实质上馈赠和贸易都要是有无相通,只在清算方式上有差别。以馈赠来经营大规模的易货在太平洋岛屿间还可以看得到。Malinowski所描写和分析的Kulu制度就是一个例证。但是这种制度不但复杂,而且很受限制。普通的情形是在血缘关系之外去建立商业基础。在我们乡土社会中,有专门作贸易活动的街集。街集时常不在村子里,而在一片空场上,各地的人到这特定的地方,各以“无情”的身份出现。在这里大家把原来的关系暂时搁开,一切交易都得当场算清。我常看见隔壁邻舍大家老远的走上10多里在街集上交换清楚之后,又老远的背回来。他们何必到街集上去跑这一趟呢,在门前不是就可以交换的吗?这一趟是有作用的,因为在门前是邻舍,到了街集上才是“陌生”人。当场算清是陌生人间的行为,不能牵涉其他社会关系的。

(摘编自费孝通《乡土中国·血缘和地缘》)

材料二:

个人本位原则的形成,是因为欧洲商业文明的发展,使得人们对于家庭的需求度被削弱。遥远的雅典时代,人们就已经不实行所谓的子永从其父之法。甚至,在斯巴达城邦时代,人们在推行遗嘱法的时候,所遵循的原则已经不是所谓的“血缘”,而是立遗嘱之人的个人意愿。

到了基督教文化蔓延整个欧洲文化的时代,家族的利益,在教会利益面前,更是不值一提。在《圣经》中,就有:“人的仇敌就是自己家里的人。”教会提倡人们把对家人的责任,转向对教会、教皇的效忠。后来,还产生了在上帝面前人人平等的观念。可见,欧洲文化中,对于宗族的无视,到了一种什么地步。

而欧洲宗教文化占主体的文化氛围,到了文艺复兴时期,被彻底推翻。原因和希腊的商业文明形成的原因很相似,都形成于经济的大发展时期,因为文艺复兴时期的中心城市,就是一个个的经济中心。率先爆发文艺复兴运动的佛罗伦萨,就是意大利的经济中心。是经济发展下的新兴市民阶层,打破了人们对教会的盲目崇拜。这才有了但丁的那句:“人的尊贵,超过了天使的尊贵。”人的价值,在欧洲文化中得到了最大程度的肯定。

自此,个性解放的人文主义思想潮流,在教会统治欧洲几百年后,重新占据了欧洲文化的重心。之后“天赋人权”,人生而平等的概念,在欧洲诸国的法律中,被彻底践行。在这样的社会背景下,西方人在待人接物时,和中国人遵守的家国并重不同,他们既不依附于家庭,也不依附于他人,而是“自我依赖”。比如,后世欧洲的年轻人,成年的标志是脱离家庭的自力更生,与中国的继承宗嗣不同。可见,西方文化的个人本位原则,形成了西方文化精神中的“自我依赖”观念。

(摘编自腾讯网《为何中国人更注重亲情血缘,而西方人却相反?》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.亲属关系再亲密,究竟是体外之己;若要维持这种亲密团体中的亲密,就必须有社会关系中权利与义务的平衡。 |

| B.在亲密的血缘社会中,商业是不能存在的,这种社会所发生的交易只不过是靠人情来维持的相互馈赠的方式。 |

| C.在遥远的雅典时代,人们推行遗嘱法所遵循的原则已经不是“血缘”,而是立遗嘱之人的个人意愿。 |

| D.西方人待人接物的观念与中国人明显不同,他们既不依附于家庭,也不依附于他人,而是依赖于自我。 |

| A.由于血缘社会里人与人在授受之间无法一笔一笔的清算往回,因此人与人之间要相互拖欠未了的人情。 |

| B.在乡土社会里,人们到10多里外专门作贸易活动的街集交换的事实说明,真正的交易只能在陌生人之间当场清算。 |

| C.教会提倡人们把对家人的责任,转向对教会、教皇的效忠,是西方个人本位原则形成的根本原因。 |

| D.西方“天赋人权”、“生而平等”的概念被彻底践行,促使个人本位原则的形成,并最终形成“自我依赖”的观念。 |

| A.苏秦潦倒归来,“妻不以为夫,嫂不以为叔” |

| B.父母在,不远游,游必有方(《论语·里仁》) |

| C.兄弟阋(争吵)于墙(门屏),外御其侮(《诗经》) |

| D.打虎亲兄弟,上阵父子兵(《增广贤文》) |

5.商业活动的产生需要哪些条件?请根据材料一简要概括。

材料一:中国在21世纪初进入高等教育大众化阶段,成为世界上大学生人数最多的高等教育第一大国;如今,中国高等教育已进入普及化阶段。中国高等教育的快速发展,既满足了人民群众日益增长的教育文化需求,又适应了经济社会提高生产力与生活水平的需要。

(摘编自国务院新闻办公室《新时代的中国青年》)

材料二:美国著名高等教育学者马丁·特罗认为,普及化阶段高等教育的功能将从精英阶段塑造统治阶层的心智和个性、大众化阶段培养技术精英转向提高大多数人对迅速变化的社会的适应能力,为他们面向未来的生活做准备。可以看出,他主张的普及化阶段高等教育的功能在于面向大多数学生培养他们如何生活和生存,其实质是强调要从侧重科学知识的“专才教育”回归到以通识课程为主的“通才教育”。

诚然,针对过度强化科学技术的“专才教育”带来的问题,强调通识课程有特殊意义。但在我国现阶段,如果高等教育功能如马丁·特罗所言发生转变,对大多数人进行“通才教育”,将面临与经济社会发展不相适应的局面。

随着知识经济时代的到来,国家综合国力的提升越来越依赖于科技进步,而科技的进步依赖于大批高素质的科技人才。如果高等教育的功能仅仅是为大多数人面向未来生活做准备,大学不是把大多数人培养成为国家需要的专业技术人才,而仅仅是对学生进行通才教育,那么培养出来的学生虽然知识面广,但可能是专精欠缺、能力不强的万金油型人才,那些国家需要的大量专业技术人才从何而来呢?

生存和适应能力的培养可能也有技能培养之意,但应该是一种很基本的素质和能力的教育。如果普及化阶段仅仅着眼于基本的素质和能力培养,则要求显得过低,与社会需要的专业技术人才相差甚远。如果大学本专科是“通才教育”和一般的职业教育,专业技术人才的培养势必延至研究生教育阶段,如此一来,一是造成专业技术人才培养年限延长,教育成本增加;二是造成专业技术人才紧缺,因为研究生规模是有限的。

(摘编自刘在洲《我国高等教育普及化初级阶段若干特征转变研判与对策》)

材料三:高等教育普及化的重要指标是高等教育入学率达到50%以上。由于学生既是高等教育实施的对象,又是高等教育活动的主体,因此,学生人数的增加必然引起高等教育各个领域的相应变化。一些发达国家的高等教育进入普及化阶段之后,不仅学生人数大幅增加,而且学生的年龄构成也发生了很大的变化,其突出表现是成年学生所占比例不断上升,特罗所言的“成人学生、有工作经验的学生人数大量增加”这一现象确确实实出现了。而我国高等教育进入普及化阶段之后,就当前来看,普通高等学校的学生基本上仍然都是传统的高等教育适龄青年(18-22岁)。

普通高校学生构成的单一化使得特罗的高等教育发展阶段论中有关普及化的一些特点难以在我国显现。我国高校必须在这样的高等教育普及化环境中,针对学生的特点,实施适应社会需求的教育改革与创新。

特罗的高等教育发展阶段论认为,在高等教育普及化阶段接受高等教育将成为所有人的义务,而我国幅员辽阔,人口众多,由于历史、文化等因素,长期以来不同地区之间经济发展存在较大的差异。反映在教育领域,虽然政府的政策不断向一些地区倾斜,但是不同地区之间依然存在着教育规模、水平等发展不平衡的问题。高等教育入学率的差别从一个侧面反映了各地高等教育的发展状况,这种差距从根本上说是受经济发展水平影响的。高等教育是需要大量经费投入的事业,经济发达地区不仅对高等教育发展提出了更多的人才、科学技术等方面的需求,而且也为高等教育发展提供了强有力的支撑。因此,我国经济发展地区间的差异、教育经费投入地区间的差异是高等教育发展水平以及高等教育入学率高低的重要影响因素之一。

(摘编自胡建华《高等教育普通化的中国特点》)

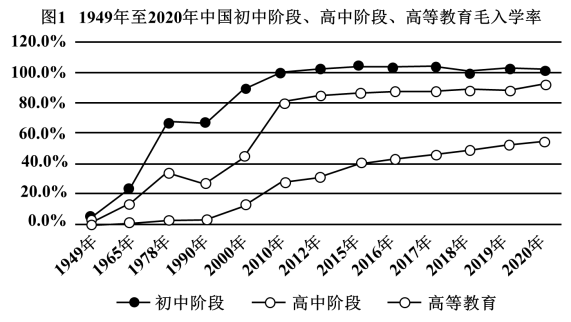

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.我国初中阶段的毛入学率于2010年达到100%,此后一直相对稳定,这说明我国初中阶段控辍保学的成效是显著的。 |

| B.我国高中阶段的毛入学率虽然有过反复,但是总体上呈上升的趋势,从2012年至2020年,一直维持在80%以上。 |

| C.我国高等教育的毛入学率1990年前增长缓慢,此后逐渐加快,2020年接近60%,这从一个侧面说明了我国高等教育的发展。 |

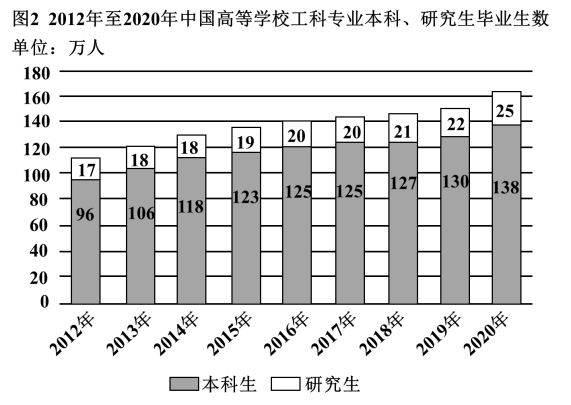

| D.2012年至2020年,我国高等学校工科专业本科和研究生毕业生数都逐年递增,其中2020年分别达到138万人、25万人。 |

| A.近年来,人民群众日益增长的教育文化需求推动了我国高等教育的快速发展,我国高等教育已经跨越了大众化阶段。 |

| B.马丁·特罗对高等教育各阶段不同培养目标的理论并不适合我国当前的国情,为此,我国有学者对其进行了全面否定。 |

| C.高等教育适龄人口中有半数以上进入高等学校、接受高等教育,是衡量一个国家迈入高等教育普及化阶段的重要标准。 |

| D.如果一个地区经济发达,那么它的高等教育也一定是高水平的,因为经济发达地区能为高等教育发展提供非常有力的支撑。 |

作为互联网时代新兴的文学形式和当代文学的重要形态,中国网络文学不仅在国内广受喜爱,国际传播力也在增强。截至2020年,我国网络文学共向海外输出网文作品1万余部,其中,实体书授权超4000部,上线翻译作品3000余部。网站订阅和阅读APP用户逾1亿,覆盖世界大部分国家和地区。

中国网络文学之所以能穿透语言和文化的隔膜,实现较好的国际传播效果,重要原因就在于它不仅是中国的文学,也是网络的文学,是带有“网络性”的、属于全体“网络人”的文学。中国网络文学能被海外读者顺畅接受并主动翻译,因为使用的是能为他们理解的“新语法”。

中国网络文学不仅在“语法”上与全世界网络一脉相通,具体内容也有相当部分是全体“网络人”共享的知识。自孕育之日起,它就受到世界流行文艺的滋养和塑造。中国最早的一批网络作家大都受到欧美日韩的流行文艺影响,吸取了流行文学、游戏、影视、动漫、综艺的养分。中国网络文学中最早流行的奇幻小说,就是从模仿《魔戒》等西方奇幻作品开始,并在借鉴《魔兽世界》等流行全球的电子游戏的过程中成长。

在10余年的消化发展和本土创新后,中国网络文学开始反哺曾经滋养过自身的世界流行文艺。网络文学的“中国性”往往是藏在幕后,而非直接站在台前——例如,读者可以从修仙小说进入中国传统文化,并认识到中国与西方不同的文化渊源和思考方式。

中国网络文学出海另一个值得关注的新动态是从文本翻译升级为模式传播。2017年5月,阅文集团上线海外平台起点国际,成为中国网络文学走出去的新力量。2019年前后,起点国际以其在国内运行10余年的模式为基础,将中国网络文学的付费阅读机制、读者推荐系统和作家培养体系移植海外,打造出一套行之有效的“起点国际模式”,吸引了数十万海外读者成为原创作者。这一模式传播带来的影响是全方位的,不只体现在生产机制,更深入到创作模式和写作风格方面。

虽然,中国网络文学的“走出去”目前虽已小有成绩,但仍需小心呵护。而维护中国网络文学出海的良好势头,重要的是让它自然生长,在补足短板的同时发扬它已有的长处。

要“补短板”,增强国际传播的社会效益。可以通过设立文学交流基金的方式,帮助部分因译介和传播问题而未能出海的优秀作品更好地进行国际传播,彰显网络文学的中国风格。同时,在“走出去”的过程中,也应当更加注意发挥海外原创作者的作用,邀请因网络文学而与中国结缘的作者进一步了解中国,培养文化交流的“网络使者”。

要“扬长处”,应当保持民间性和市场化。我们要让已经成为海外读者文学生活一部分的中国网络文学继续“从民间来,到民间去”,也要让市场始终在国际传播中起基础性作用。只有这样,网络文学才能为更好地沟通世界与中国提供新渠道和新动能,并以文学之可爱展示一个可爱的中国。

(摘编自吉云飞《中国网络文学国际传播“枝叶长青”》,《人民日报》2022年1月)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国网络文学发展势头迅猛,国际传播力不断增强,到2020年为止,中国网络文学已经向海外输出网文作品1万多部。 |

| B.中国网络文学兼具中国性和网络性的特点,所以它能够穿透语言和文化的隔膜,实现较好的国际传播效果。 |

| C.要想维护中国网络文学海外传播的良好势头,让它自然生长很重要,既要补足它的短板,也要发扬它现有的长处。 |

| D.中国网络文学在孕育与发展的过程中,消化吸收世界流行文艺的滋养,结合本土特色进行创新,现在开始反哺滋养过自己的世界流行文艺。 |

| A.本文按“提出问题—分析问题—解决问题”的思路,阐释了中国网络文学创作方面取得的成就、积极影响、存在的问题以及发展措施。 |

| B.本文善于运用事实论证增强说服力,如列举数字论证中国网络文学国际传播力增强,举例子论证中国早期网络文学受世界流行文艺影响。 |

| C.文章第五段作者用阅文集团打造出“起点国际模式”的成功案例,证明中国网络文学出海方式已经从文本翻译升级为模式传播。 |

| D.在文章结尾部分,作者从“补短板”“扬长处”两个方面,就如何维护我国网络文学国际传播的良好势头提出了具体建议。 |

| A.欧美日韩的流行文艺对中国最早的一批网络作家产生重大影响,他们从流行文学、游戏、影视动漫、综艺中吸取养分创作了奇幻小说。 |

| B.读者可以从修仙小说进入中国传统文化,并认识到中国与西方不同的文化渊源和思考方式,这正是网络文学的“中国性”特征的体现。 |

| C.在“补短板”的过程中,我们一方面要注意帮助未能出海的优秀作品进行国际传播,另一方面也要注意培养文化交流的“网络使者”。 |

| D.我们要保持中国网络文学的民间性和市场化,这样网络文学就能为更好地沟通世界与中国提供新渠道和新功能。 |